- •Виды и системы освещения

- •Проектирование осветительных установок

- •Особенности и критерии оценки железнодорожных станций

- •Классификация и выбор способов освещения железнодорожных станций

- •Естественное и совмещенное освещение

- •4.3. Методика расчета показателя ослепленности для железнодорожных станций

- •5. Расчет экономической эффективности от внедрения рациональных осветительных установок

- •5.1. Общие указания

- •5,2. Порядок расчета экономической эффективности.

Проектирование осветительных установок

При проектировании осветительных установок необходимо, соблюдая нормы и правила освещения, определить потребности в осветительных приборах, установочных материалах и конструкциях, а также в электрической энергии. Проект обычно состоит из четырех частей: светотехнической, электрической, конструктивной и сметно-финансовой. Светотехническая часть предполагает выполнение следующих работ.

ознакомление с объектом проектирования, заключающееся в оценке характера и точности зрительной работы на каждом рабочем месте. При этом обязательно надо установить роль зрения в производственном процессе, минимальные размеры объектов различения и расстояние от них до глаза работающего; определить коэффициенты отражения рабочих поверхностей и объектов различения, расположение рабочих поверхностей в пространстве, желательную направленность света, наличие движущихся объектов различения, возможность увеличения контраста объекта с фоном, возможность возникновения травмоопасных ситуаций, стробоскопического эффекта; выявить конструкции и объекты, на которых можно разместить осветительные приборы, а также конструкции и объекты, которые могут создавать тень и др.;

выбор системы освещения, определяемый требованиями к качеству освещения и экономичности осветительной установки;

выбор источника света, обусловливаемый требованиями к спектральному составу Излучения, удельной световой отдачей, единичной мощностью ламп, а также пульсацией светового потока;

определение норм освещенности и других нормативных параметров освещения для данного вида работ в соответствии с точностью работ, системой освещения и выбранным источником света;

выбор осветительного прибора, регламентируемый его конструктивным исполнением по условиям среды, кривой светораспределения, коэффициентом полезного Действия и блескостью;

выбор высоты подвеса светильников, осуществляемый, как правило, совместно с выбором варианта их размещения и определяемый в основном наивыгоднейшим отношением L:h (расстояния между светильниками к расчетной высоте подвеса) а также условиями ослепленности. В зависимости от кривой светораспределения (типа светильника) отношение L:h принимают от 0,9 до 2,0.

После выбора основных параметров осветительной установки (нормированной освещённости, системы освещения, типа осветительных приборов и схемы их размещения) приступают к светотехническим расчетам.

Расчет осветительной установки может быть выполнен различными способами, которые базируются на двух основных методах расчетов: по световому потоку и точечный. Наиболее распространен в проектной практике расчет по методу коэффициента использования светового потока. Этот метод предназначен для расчета общего равномерного освещения и дает возможность определить световой поток источников света, необходимый для создания нормированной освещенности расчетной горизонтальной плоскости. Этим методом учитывается прямой и отраженный (от потолка, стен и пола) световой поток.

Световой поток Ф, который должны излучать лампы в каждом светильнике, определяют по формуле

![]() ,

(8.6.)

,

(8.6.)

где Е — нормируемая минимальная освещенность, лк (см. табл. 8.1 и 8.3);

к — коэффициент запаса. Принимают по СНиП II-4-79 в пределах от 1,2 до 2,0 в зависимости от содержания пыли в воздухе, типа источника света и расчетных сроков чистки светильников (2 — 18 раз в год);

S — освещаемая площадь, м2;

z = Eср/Емин — коэффициент, характеризующий неравномерность освещения. Принимают равным 1,0 при расчете на среднюю освещенность или для отраженного освещения; 1,15 — для ламп накаливания и ДРЛ, 1,1 — для светящих линий, выполненных светильниками с люминесцентными лампами;

N — число светильников, намечаемое еще до расчета в соответствии с наивыгоднейшим L:h;

η

— коэффициент использования излучаемого

светильниками светового потока на

расчетной плоскости. Определяют по

справочным таблицам в зависимости от

типа светильника, коэффициентов отражения

пола, стен, потолка и индекса помещения

i,

рассчитываемого по формуле

![]() (здесь

А и В — размеры помещения в плане, м;h

— расчетная

высота подвески светильника над рабочей

поверхностью, м);

(здесь

А и В — размеры помещения в плане, м;h

— расчетная

высота подвески светильника над рабочей

поверхностью, м);

γ — коэффициент затенения. Может вводиться для помещений с фиксированным положением работающих и принимается равным 0,8.

Вычисленный по формуле расчетный световой поток лампы (или светильника с несколькими лампами) сравнивают со стандартным (по ГОСТ на источники света) и принимают ближайшее значение. В практике светотехнических расчетов допускается отклонение светового потока выбранной лампы от расчетного в пределах от - 10 до +20%.

Разновидностью метода коэффициента использования светового потока является метод удельной мощности, который иногда называют методом ватт. Удельная мощность есть мощность осветительной установки помещения, отнесенная к площади его пола. Этот метод применяют только для ориентировочных расчетов. Он дает возможность определить мощность каждой лампы Р для создания нормируемой освещенности (в Вт)

Р = ωS/N,

где ω — удельная мощность лампы, Вт/м2;

S — площадь помещения, м2;

N — число ламп в осветительной установке.

Значения удельной мощности находят по специальным таблицам в зависимости от нормируемой освещенности, площади помещения, высоты подвеса и типов принятых светильников, а также коэффициента запаса.

Точечный метод дает наиболее правильные результаты и применяется для расчета локализованного и местного освещений, а также освещения негоризонтальных плоскостей и больших территорий, в частности, железнодорожных станций. Он позволяет определять освещенность в любой точке от любого числа осветительных приборов. К недостаткам метода следует отнести трудность учета отраженных составляющих светового потока. Расчетное уравнение точечного метода имеет вид

ЕА=IАcos α/r2, (8.7)

где Еа — освещенность горизонтальной плоскости в данной точке А, лк;

Iа — сила света в направлении точки А, кд. Значение силы света находят по кривым

светораспределения данного осветительного прибора;

α — угол между нормалью к рабочей плоскости и направлением вектора силы света в точку А;

r — расстояние от светильника до расчетной точки А, м.

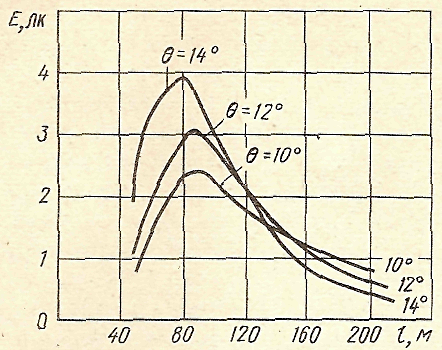

Рис. 1. Расчетные кривые E=f(l) для прожектора ПЗС-45 при различных углах наклона его оси θ в вертикальной плоскости

Для удобства расчетов, особенно на ЭВМ, уравнение может быть преобразовано. Принимая r = h/cos α (где h — расчетная высота подвески светильника, м) и вводя коэффициент запаса к, получим EA =(IAcos3α)/(кh2).

В том случае, когда расчетная точка А лежит на любой негоризонтальной плоскости, освещенность ее Ен можно найти из выражения Ен = ЕА Ψ, где Ψ — переходный коэффициент, определяемый по специальным номограммам. При расчетах освещенности, создаваемой несколькими осветительными приборами, под- Разновидностью точечного метода расчета является метод изолюкс1. В этом случае точечным методом рассчитывают освещенность в горизонтальной плоскости от одного осветительного прибора или компактной их группы. Получают семейство изолюкс, выполненных в масштабе, в котором вычерчена та или иная территория, подлежащая освещению. Изолюксы при проектировании накладывают на план так, чтобы они заполнили всю территорию. Этот прием позволяет графически рассчитать не только освещенность, но и координаты мест установки опор осветительных приборов.

При проектировании осветительных установок для открытых пространств, в том числе железнодорожных станций, расчеты также удобно выполнять с помощью кривых, полученных для определенных осветительных приборов (прожекторов), установленных на той или иной высоте (рис. 1). По этим кривым и заданной нормируемой освещенности можно найти и расстояние между мачтами, на которых устанавливают прожекторы.

Высоту установки прожекторов2 над уровнем зрения можно рассчитать, используя формулу В проектной практике пользуются обычно упрощенной формулой

,

(8.8)

,

(8.8)

где H — высота установки прожектора над уровнем земли, м;

Iмакс — осевая сила света прожектора, кд;

hу.з — высота уровня зрения человека, находящегося в наихудших условиях, т. е. для которого разность H – hу.з будет наименьшей.

С — величина, обусловленная нормируемой освещенностью Е на территории:

|

Елк |

0,5 |

1 |

2 |

3 |

5 |

7 |

10 |

20 |

30 |

50 |

|

|

0,100 |

0,082 |

0,063 |

0,058 |

0,050 |

0,044 |

0,038 |

0,027 |

0,022 |

0,017 |

1Изолюкса — кривая, представляющая собой геометрическое место точек данной плоскости с одинаковыми освещенностями.

2 Высоту установки прожекторов определяют исходя из условий не только наименьшего слепящего действия, но и исключения воздействия ультрафиолетовой радиации ксеноновых ламп. При мощности такой лампы 10 кВт Я > 15 м, при 20 кВт Я > 25 м. Кроме того, по условиям безопасности обслуживания согласно Правилам устройства электроустановок в системах локализованного освещения Н > 3 м.

Наиболее часто используемые прожекторы в зависимости от их типа и применяемых источников света характеризуются большим диапазоном значений осевой силы света. Например, Iмакс составляет:

у прожекторов ПЗС-45

|

Источник света |

ДРИ-700 |

Г220-1000 |

ДРЛ-700 |

ДРЛ-400 |

|

Iмакс |

600 |

130 |

30 |

14 |

у прожекторов ПСМ-50-1

|

Источник света |

Г220-1000 |

ДРЛ-700 |

ДРЛ-400 |

|

Iмакс |

120 |

52 |

19,5 |

Пользуясь этими данными, легко ■ рассчитать наименьшую высоту установки этих прожекторов по условиям ограничения ослепленности.