экзамен. органика. второй вопрос

.doc|

№

Химические

свойства:

в основном присоединение. π-связь

легко поляризуется, атакуют электрофлы

и радикалы.

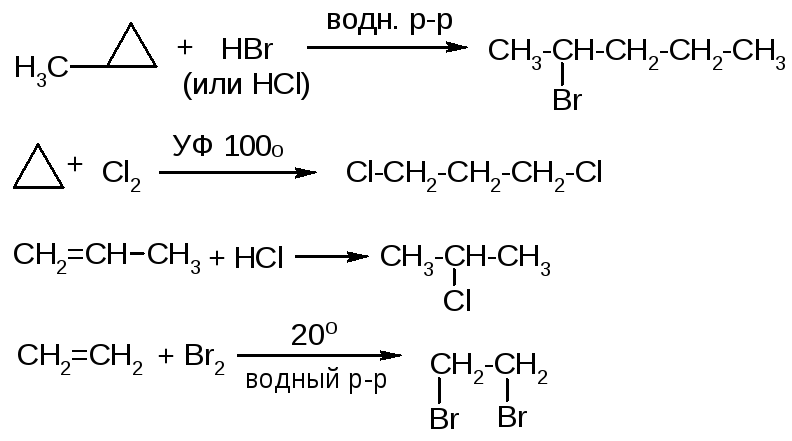

Химические свойства: 1.

Электрофильное присоединение: а

– вода и галогенводороды (в кислой

среде!!):

|

|

б

– серная кислота:

в

– галогены (кроме F):

г – хлорноватистая кислота(справа выше). 2. Радикальное присоединение:

3.

Аллильное замещение:

4.

Окисление:

Значение – сырье для спиртов, альдегидов, кислот, полимеров (полиэтилен, каучук). Этилен ускоряет созревание овощей и фруктов. |

|

№20. Алкины - CnH2n-2. Изомерия – структурная. До 4 углеродов – газы (Ткип 27), до 17 – жидкости. Неполярны. Получение:

Хим.

свойства:

1.

Гидрир-е:

2.

Окисление.

4.

Нуклеоф. присоед-е (в присутств. Hg):

5. Кислотность: 6. Присоед-е к карбонильн. соед-ям:

|

|

№

Бутадиен

получают методом ступенчатого

дегидрирования бутан-бутеновой

фракции крекинга нефти. Аналогично

из изопентан-изопентеновой фракции

получают изопрен.

При

низких температурах преимущество

имеет 1,2-изомер как более быстро

образующийся, при высоких - 1,4 изомер

как более термодинам. устойчивому.

Химические свойства:

|

|

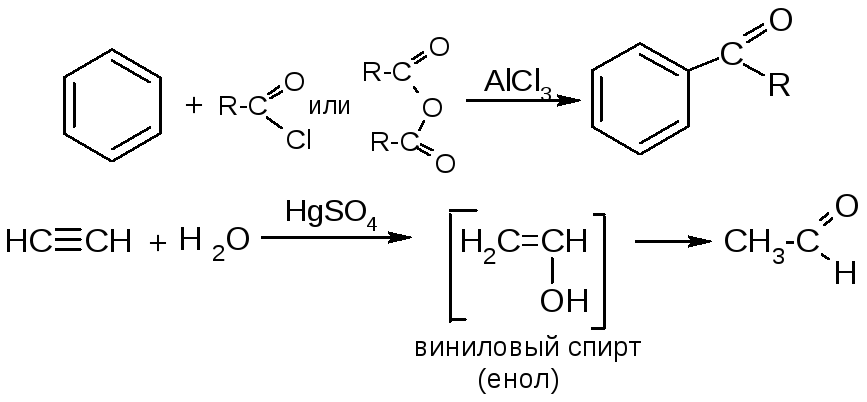

№21. Арены. Имеют сопряженную аром. систему. Делятся на бензоидные и небензоидные. Бензоидные бывают многоядерные (конденсиров-е или изолир-е). Бензол – жидкость с т.кип. 80о; производные бензола – более высоко кипящие жидкости или низкоплавкие твердые вещества. Многоядерные арены – низкоплавкие твердые вещества. Все ароматические углеводороды имеют характерный запах. Способы получения:

Хим. свойства: 1. Электрофильн. замещ-е:

2. Разрушение системы (окис-е, гидрир-е, радик. хлорир-е):

|

|

3. Реакции боковых цепей алкилбензолов: а- радик. замещ-е:

б – окис-е:

4. Реакции многоядерных аренов:

|

|

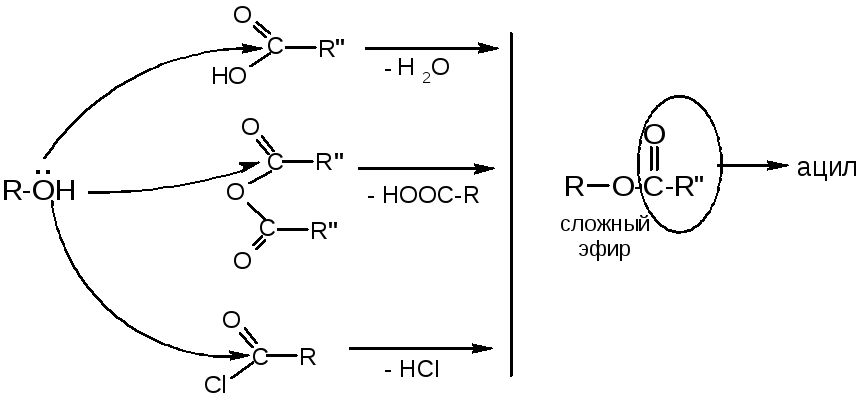

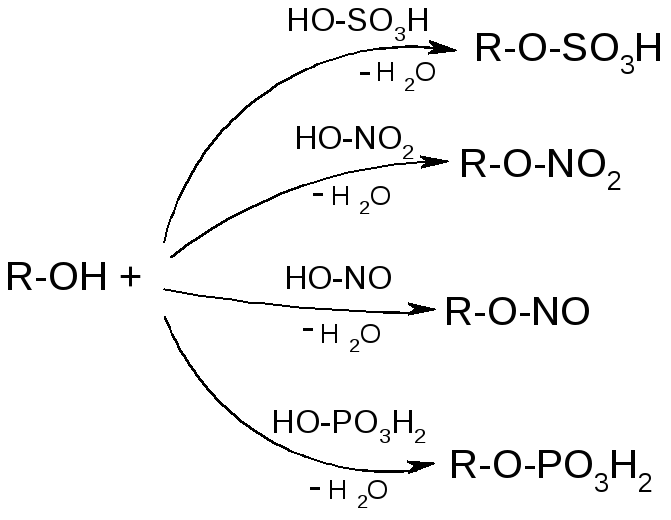

№17.

Спирты. Бывают первичные, вторичные,

третичные. Одноатомные и многоатомные.

До11 С-атомов – жидкости, больше–

твердые. Плотность < 1. Полярны.

Получение:

1. Кислотность одноатомных: 2. Кислотность 1.2-диолов:

3. Основность: 4. Нуклеофильные свойства:

|

|

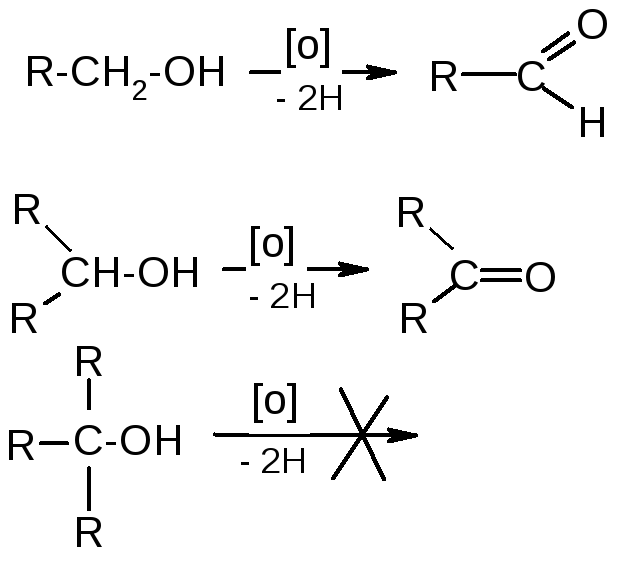

5. Нуклеоф. замещ-е гидрокс. группы: 6. Элиминирование: Легкость

дегидратации: первичные

< вторичные < третичные

В

сложных реакция идет по

правилу

Зайцева. 7. Мягкое окисление:

|

|

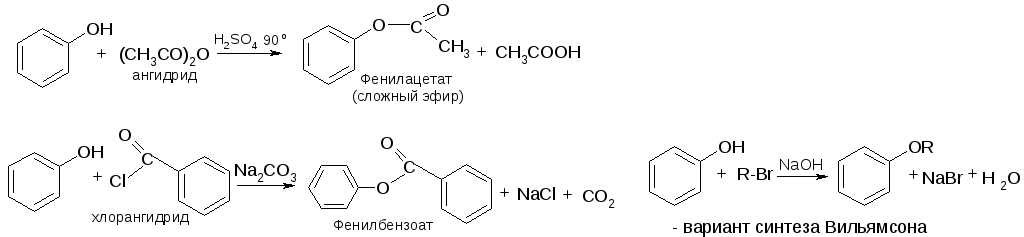

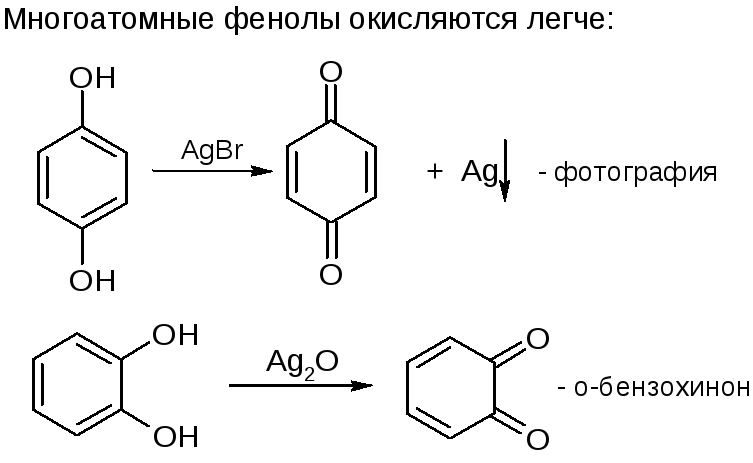

№22. Фенолы – ароматические спирты. Это пигменты, дубильн. в-ва и др. Одноатомные – низкоплавкие твердые. Многоатомные – менее летучи. Фенол мало растворим в воде. Многоатомные хорошо растворимы в воде. Способы получ-я:

Химические свойства: 1.

Кислотность:

2. Нуклеофильность:

|

|

3. Замещ-е гидрокс. группы (только при наличии заместителей-акцепторов):

5. Окисление:

|

|

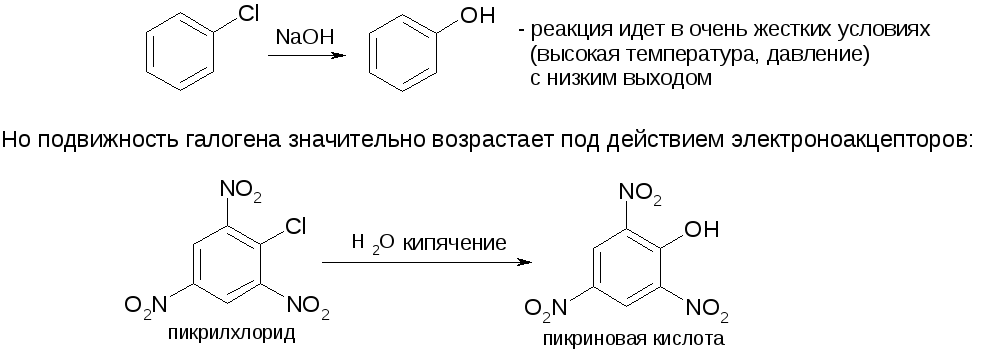

№16. Галогенопроизводные. Изомерия – по структуре углеродной цепи и по положению галогена. Низшие – газы или низко кипящие жидкости. С увеличением массы галогенов (F→Cl→Br→I) и их количества увелич. плотность и Ткип. Способы получения:

Химические свойства: 1. Нуклеофильное замещение:

|

|

2. Отщепление: 3. Реакции аллил- и бензилгалогенидов:

4. Реакции винил- и арилгалогенидов: В соединениях, содержащих галоген у двойной связи, подвижность последнего резко снижается.

|

|

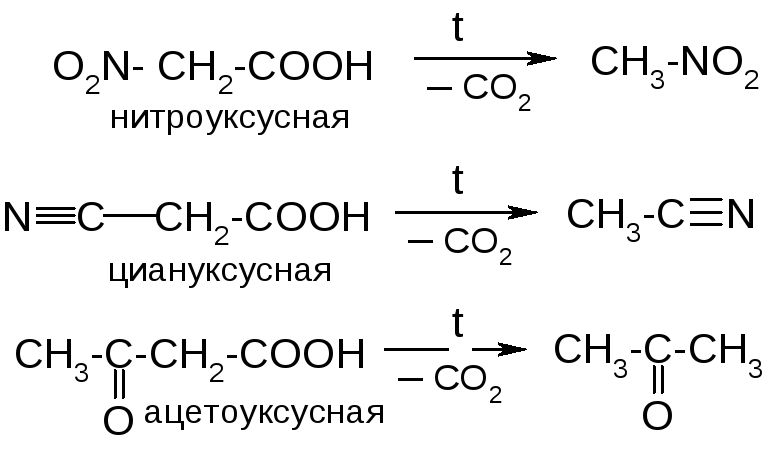

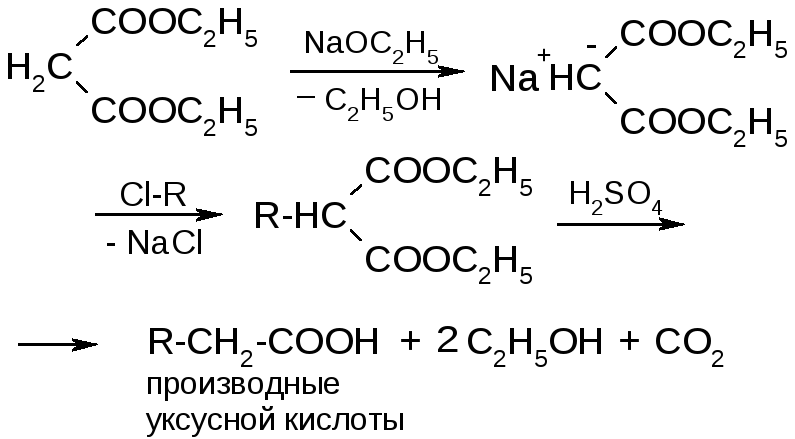

№23. Карбоновые кислоты. Делятся на моно-, ди- и трикарбоновые. Низшие алифатические монокарбоновые кислоты – жидкости с резким запахом, ароматические и дикарбоновые – твердые. Способы получения:

Химические

свойства: 1.

Кислотность:

2. Нуклеоф. замещение:

3. Декарбоксилирование:

|

|

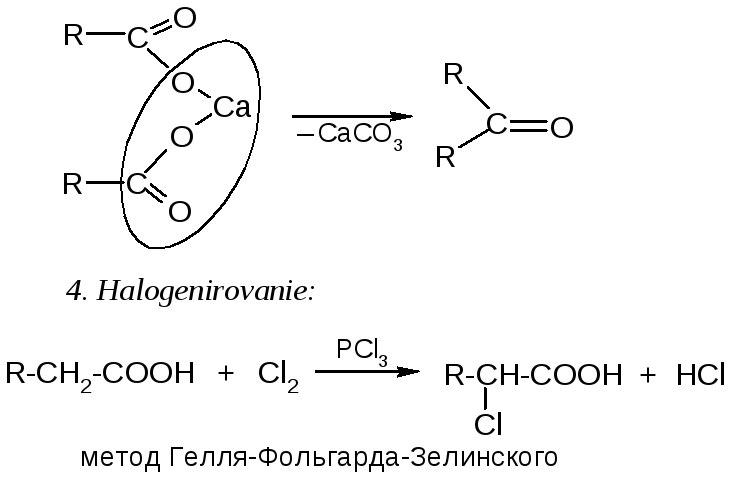

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ:

|

|

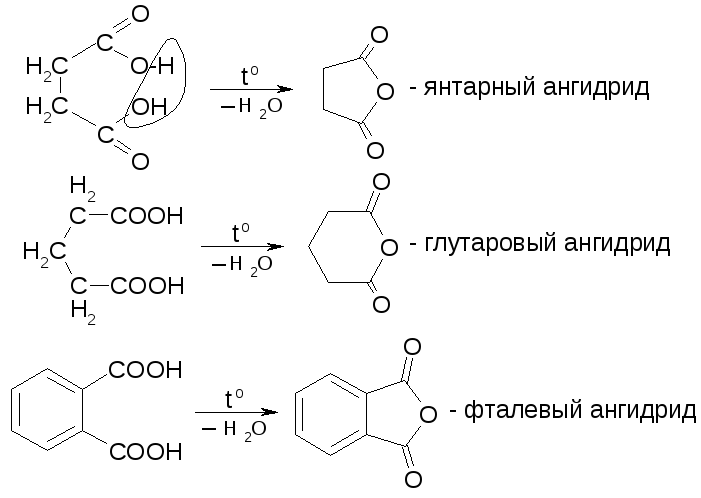

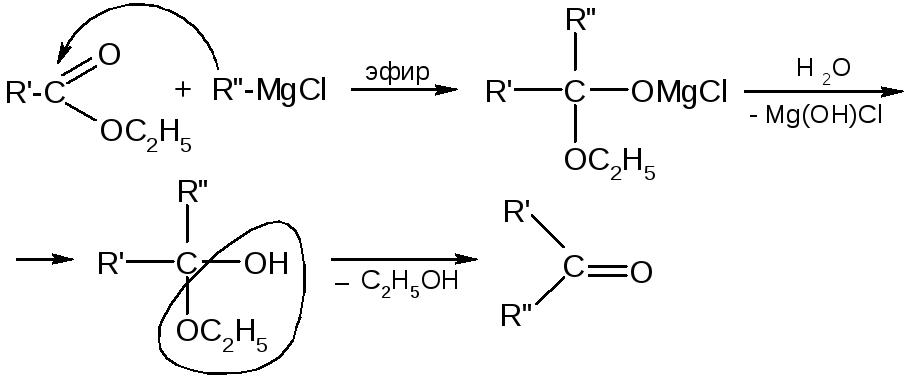

№15. Альдегиды и кетоны. Способы получения:

|

|

2. Кислотность:

3. Восстановление: 4. Окисление: 5. Диспропорционир-е (Тищенко и Канницарро):

|

|

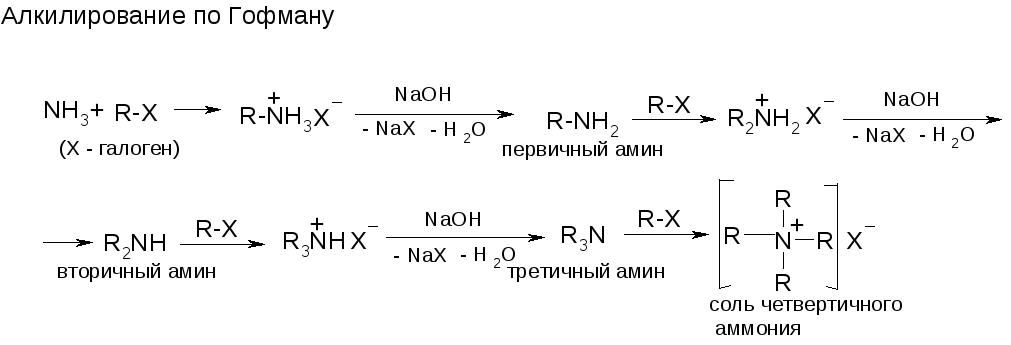

№24. Амины. Первичн., вторичн., третичн. и соли четвертич. аммония. Получение:

Хим.

св-ва:

1.

Основ-ть (самые осн-е – вторичные):

2. Нуклеофильность (первая – р-я Гофмана, см. выше):

3. Реакции с азотистой к-той:

4.

Электроф. замещ.

|

|

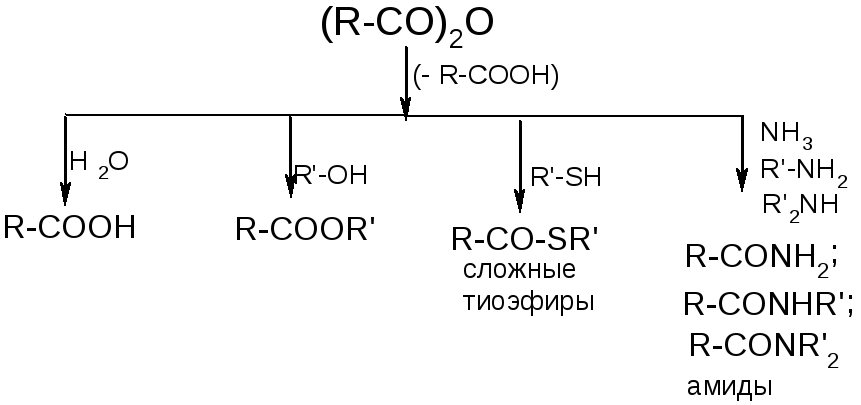

№14. Сложные эфиры. Получение:

Химические свойства: 1. Гидролиз:

2.

Переэтерификация:

3. Сложноэфирная конденсация Кляйзена: : 5. Восстановление

4. Взаимод-е с магнийорг. соед-ми МАЛОНОВЫЙ ЭФИР

|

|

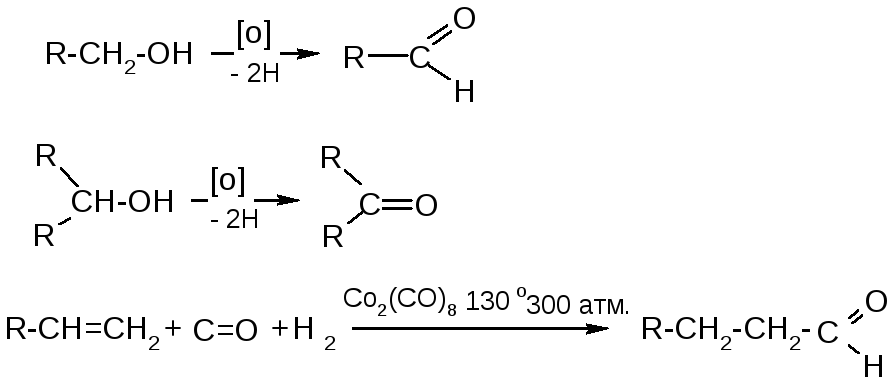

№25.

Ангидриды.

Циклические ангидриды получаются при нагревании соответствующих дикарбоновых кислот.

Галогенангидриды.

|

|

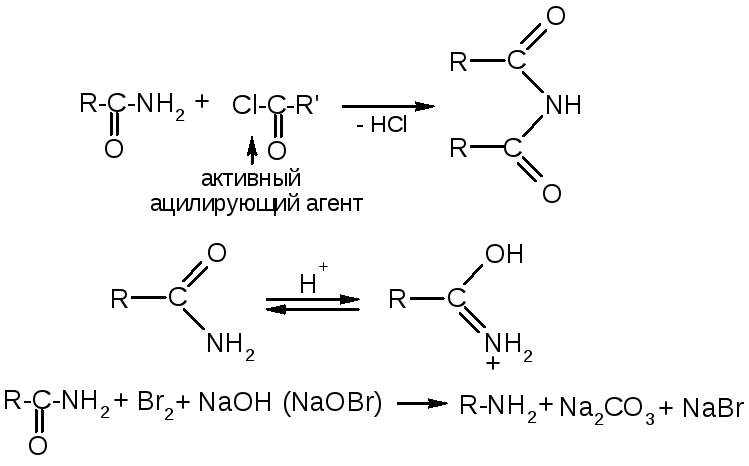

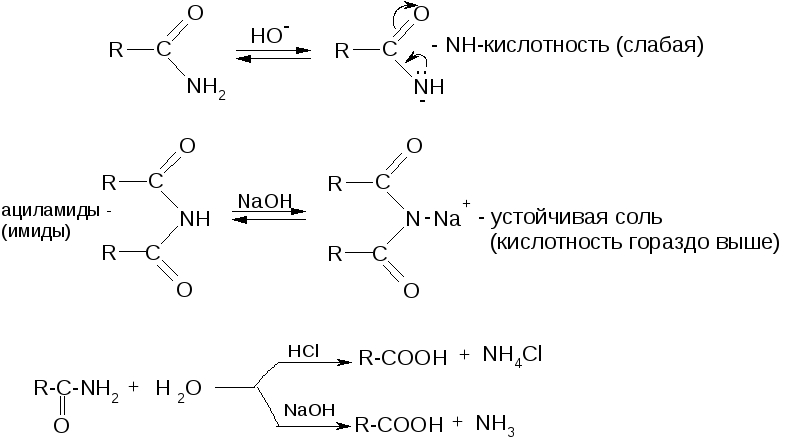

№13.

Амиды и нитрилы. Амиды:

Химические св-ва:

Нитрилы

(цианиды):

Химические св-ва:

|

|

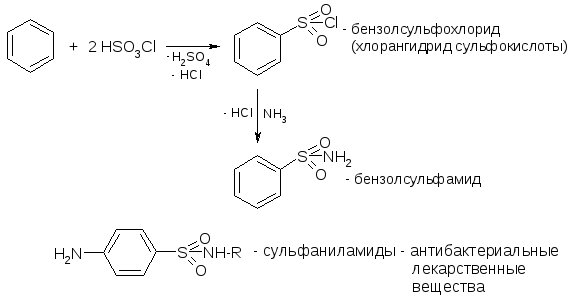

№26. Серосод. соед-я – тиолы (R-SH), тиоэфиры (R-S-R’), дисульфиды (R-S-S-R), сульфоксиды, сульфоны, сульфоновые кислоты. Тиолы: Получение: Кислотность: Окисление:

Тиоэфиры: Получение: Нуклеофильность:

Сульфоксиды и сульфоны: Получение: Сульфон. к-ы (R-SO3H). Получ-е:

Химические св-ва:

|

|

№12. Нитросоединения: Получение:

Химические св-ва:

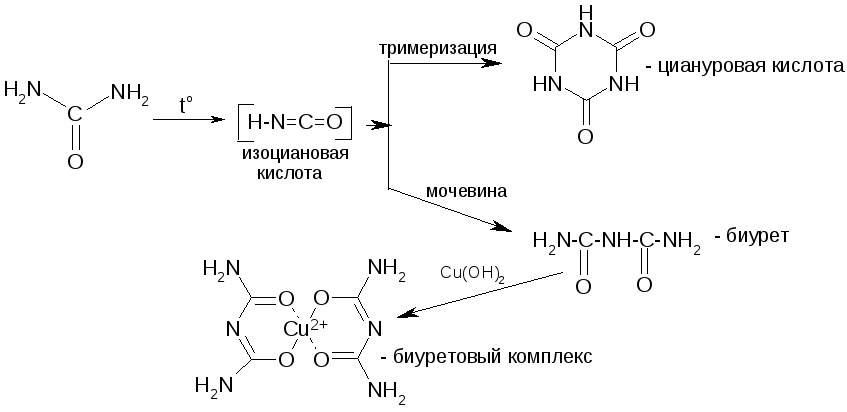

Мочевина – диамид угольной кислоты. Получение (синтез Вёлера):

Химические св-ва:

|

|

Гуанидин (иминомочевина) – азотистый аналог мочевины. Обладает необычно высокой основностью. Это связано с высокой степенью структурной симметрии его протонированной формы и максимальной делокализацией (+)-заряда:

Остатки содержатся во многих прир. соед-ях и лекю в-вах:

|

|

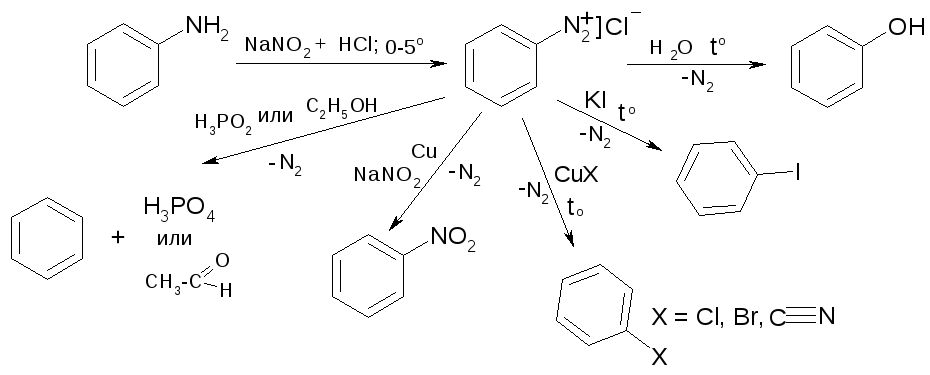

№27.

Соли диазония

Получение аром. солей диазония:

Хим. реакции с выдел-ем азота:

Без выдел-я азота:

|

|

Теория цветности объясняла наличие у вещества окраски присутствием в его структуре хромофоров – группировок, содержащих двойные связи: С=С, С=О, С=N, N=N и др. При включении хромофоров в сопряженную систему вещество приобретает окраску. По современным представлениям собственно хромофором является развитая сопряженная система как, например, у азобензола:

Заместители у сопряженной системы углубляют окраску, это явление называется ауксохромным эффектом. Ауксохромами являются достаточно сильные и электронодоноры, и электроноакцепторы: они поляризуют молекулу и увеличивают интенсивность окраски. Производные и аналоги азобензола получили широкое применение в качестве красителей. Главным исходным сырьем для получения послужил анилин, отсюда их название – анилиновые красители или азокрасители, поскольку основной метод получения этих веществ – это реакция азосочетания.

Многие красители изменяют цвет при изменении рН и применяются как индикаторы.

|

|

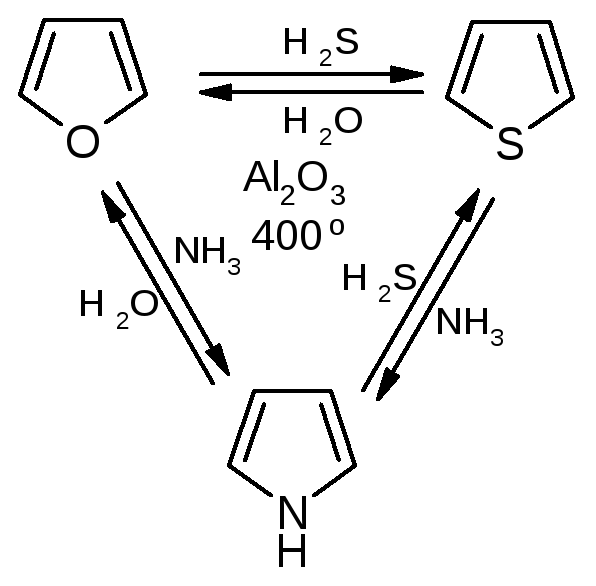

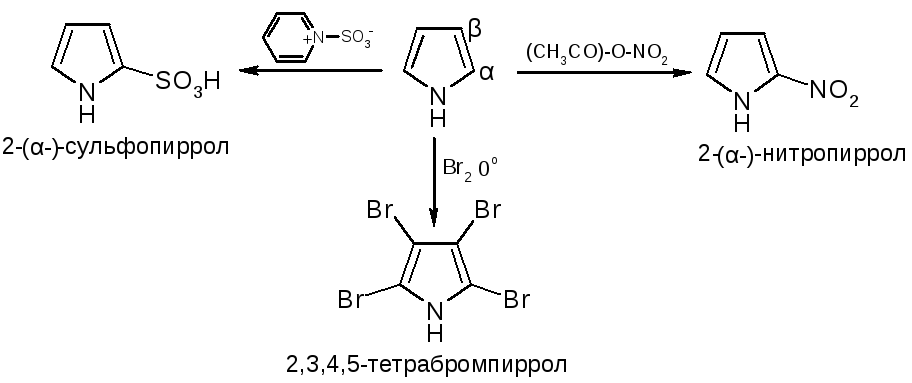

№11.

Пятичленные

гетероциклы с одним гетероатомом. Получение: Хим. св-ва: NH-кислотность

(пиррол почти лишен основности).

В

кислой среде пиррольный азот

протонируется и система превращается

в сопряженный диен, который

полимеризуется. Из-за ацидофобности

для сульфирования и нитрования

применяются апротонные реагенты.

|

|

Реакции фурана:

Реакции тиофена (не ацидофобен!):

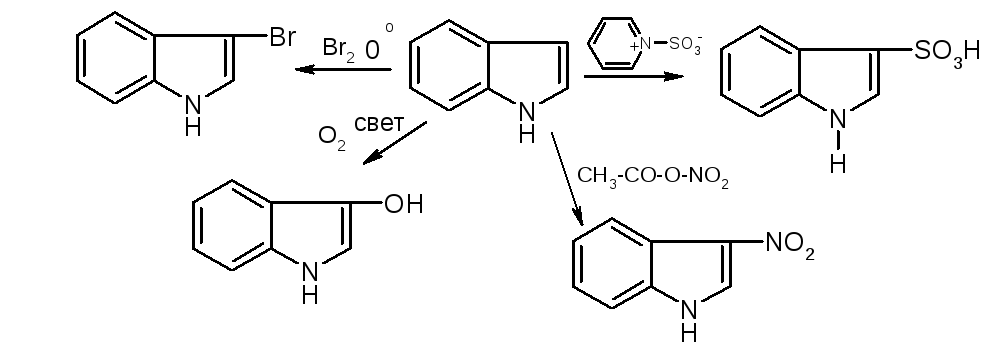

Аналог пиррола – индол:

|

|

№28. Диазолы. Получение:

Пиррольные атомы азота почти лишены основности и обладают NH-кислотностью. Пиридиновые атомы обладают высокой основностью и образуют устойчивые соли с кислотами. Диазолы амфотерны:

Таутомерия:

|

|

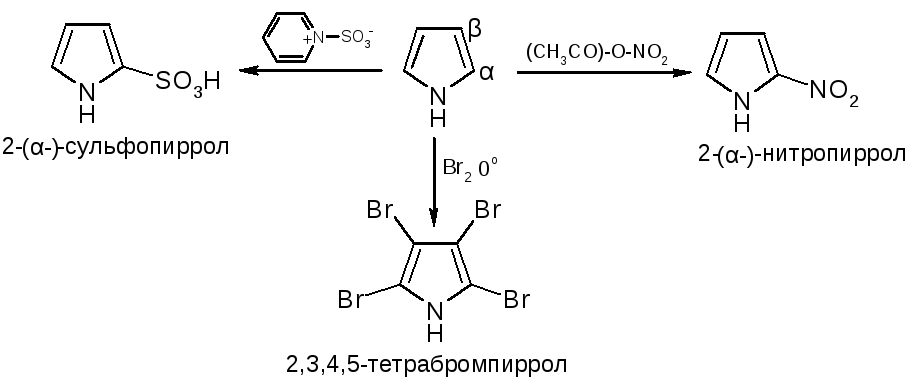

№10. Пиррол и индол. Пиррол: NH-кислотность (пиррол почти лишен основности). В кислой среде пиррольный азот протонируется и система превращается в сопряженный диен, который полимеризуется. Из-за ацидофобности для сульфирования и нитрования применяются апротонные реагенты.

Аналог пиррола – индол:

По реакционной способности индол напоминает пиррол. Он ацидофобен, практически лишен основности. Проявляет себя как слабая NH-кислота. В реакциях электрофильного замещения более активным является пиррольное кольцо. При этом заместитель вступает в положение 3, в котором имеется некоторый избыток электронной плотности. |

|

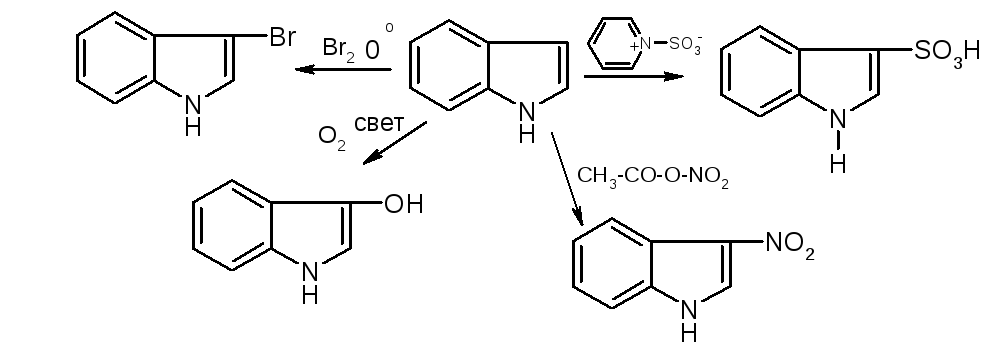

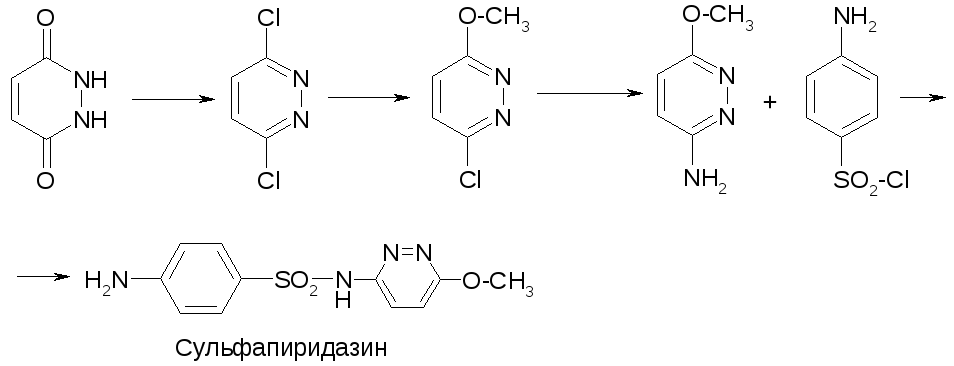

№29. Пиридин (шестичленный с одним азотом). Ароматичен. Есть свободная эл. пара у азота, не вовлеч. в сопряж-е, что объясняет основность и нуклеофильность. π-дефицитность углеродных атомов (электроотрицательный N стягивает электронную плотность), это затрудняет атаку С-атомов электрофилами и делает возможной атаку их нуклеофилами. Нуклеофильность и основность: Электроф. замещ-е:

Нуклеоф. замещ-е:

Нуклеоф. присоед-е: Присоед-е гидрид-иона:

|

|

Хинолин:

Электрофильная атака хинолина идет по бензольному циклу, имеющему бόльшую электронную плотность, преимущественно в положения 5 и 8.

Нуклеофильные реакции:

|

|

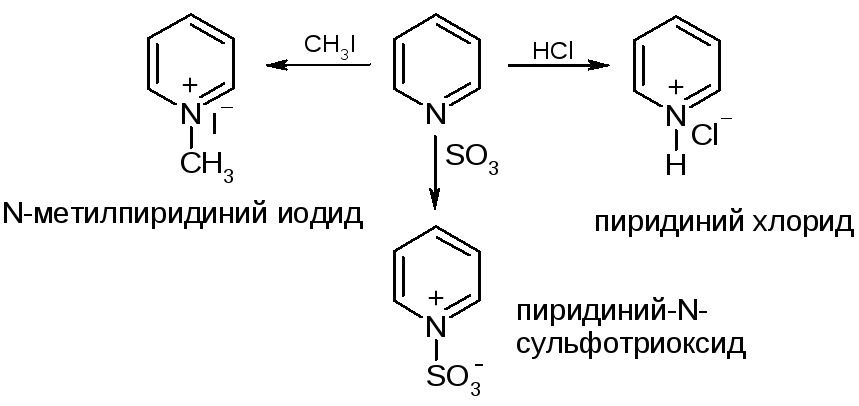

№9. Диазины (пиримидин, пиридазин (N в 1 и 2), пиразин (N в 1 и 4), пиперазин). Пиримидин (бензол с N в 1 и 3). По химическим свойствам – это соед-е, аналогичн. пиридину, обладающее основн. св-ми (меньше, чем пиридин) и более π-дефицитное. Нуклеофилы атакуют в места с наименьш. электр. плотностью – 2, 4, 6; электрофилы – в 5, имеющее более высокую плотность. Электроф. реакции затруднены из-за пониженной π-электронной плотности, а нуклефильные – наоборот облегчены:

Получение производных:

|

|

Получение пиридазина: Реакции пиридазина и его производных:

Препараты и применение: |

|

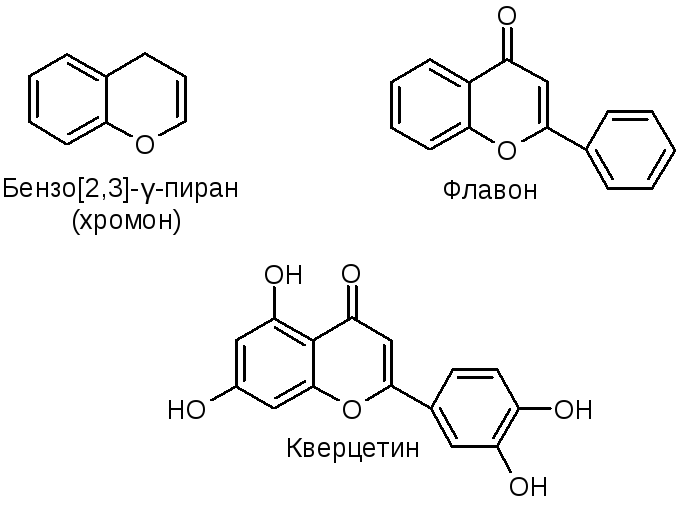

№30.

Пиран

и бензопиран.

Характерным свойством γ-пирона является его сравнительно высокая основность, которая связана с тем, что образующийся катион имеет строение пирилиевой соли: В растениях распространены соединения, содержащие конденсированную систему бензопирана. Этот цикл лежит в основе структуры токоферолов.

|

|

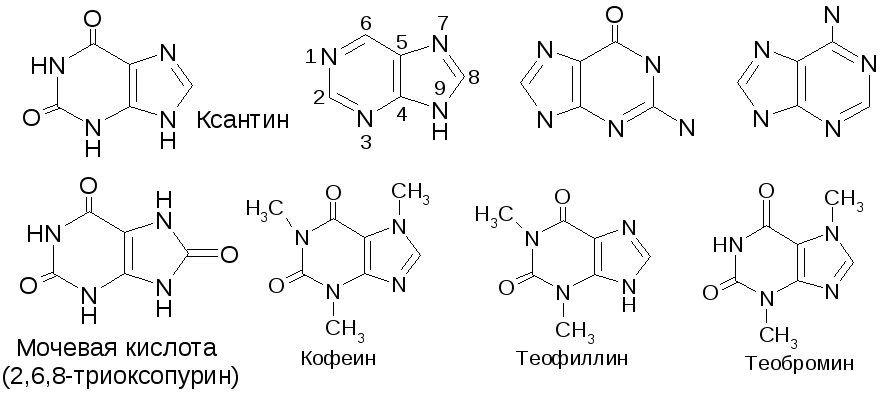

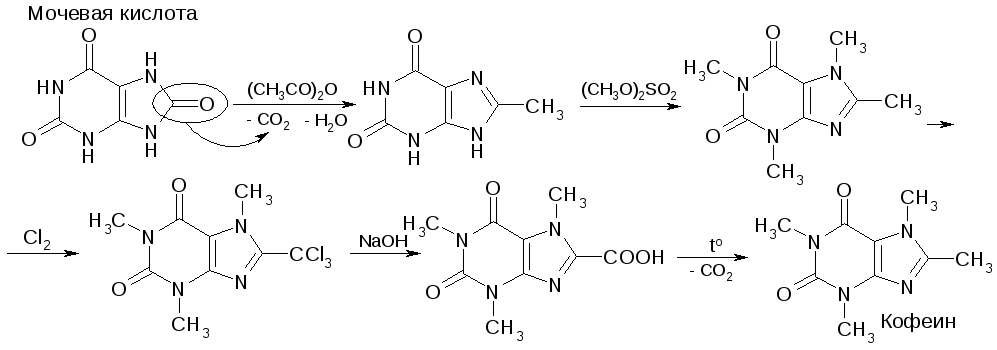

№8. Пурин. Пурин – ароматический цикл, устойчив к окислению. Растворим в воде. Амфотерен. Характерна 9NH-7NH-таутомерия. Это п-дефицитная система. Электроф. агенты присоединяются по N. Электроф. замещение по С характерно только для производных пурина с активирующими заместителями и идет всегда по положению 8. Производные пурина:

Синтез кофеина из мочевой кислоты:

|

|

Пурины, имеющие NH-группировку, образуют с тяжелыми металлами не растворимые в воде соли, что применяется для их качественного определения:

Мурексидная реакция – качественное определение ксантинов:

|

|

№31. Аминокислоты. Имеют карбоксильную группу и аминогруппу. Делятся на α, β и γ по полож-ю аминогруппы относ-но карбоксильной. Самые важные – альфа. Обладают стереоизомерией. В организме L-аминокислоты.

Химические свойства: 1. Амфотерность(в водном р-ре АК биполярны):

Изоэлектрич. точка (рI) –значение рН, при котором суммарный заряд молекулы равен О. 1) Если кол-ва групп COOH и NH2 в молекуле одинаковы, то изолектрическая точка находится в области нейтрального рН (нейтральные АК). 2) Если преоблад. карбокс. группы, то изолектр. точка - в кислой области (кислые АК). 3) Если преоблад. аминогруппы, то изолектр. точка - в основной области (основные АК). 4) Если рН ниже ИЭТ - «+» заряд, если рН выше ИЭТ - «-» заряд.

|

|

Общие реакции карбокс. группы - образование солей и функциональных производных. Общие реакции аминогруппы - солей, ацилирование, алкилирование. Аминокислоты: |

|

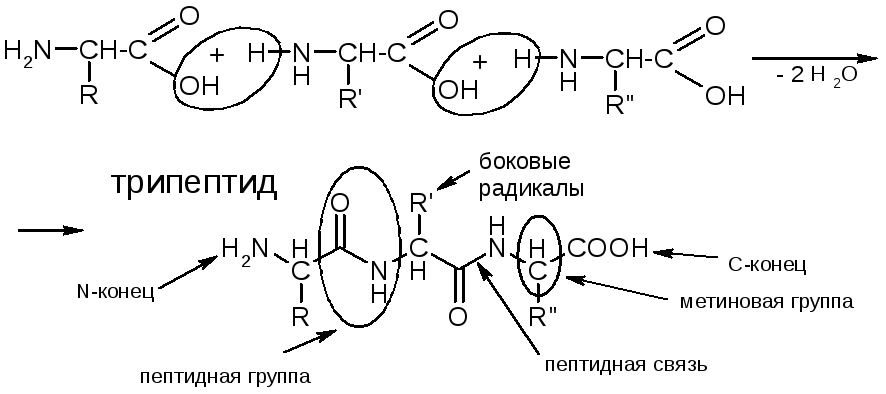

№7. Полипептиды и белки. Это полимеры, состоящие из остатков АК, связанных пептидными связями. Условно считают, что полипептиды - до 100 аминокислотных остатков, более 100– это белки. Олигопептиды – до 10 аминокислотных остатков.

Пептидная группа:

Вторичная структура. Делится на α-спираль и β-складчатую стр-ру. Строение пептидной группировки определяет пространственное строение полипептидной цепи. Спираль: Между С=О 1-го и N-H 5-го аминокислотных остатков образуются водородные связи, направленные почти параллельно оси спирали, они скрепляют спираль. Боковые радикалы R расположены по периферии спирали. |

|

Складчатая: вытянутые одна вдоль другой полипептидные цепи образуют водородные связи между собой. Многие белки имеют вторичную структуру с чередующимися фрагментами α-спирали и β-складчатой структуры. Третичная структура: α-Спираль, будучи достаточно протяженной, изгибаясь, складывается в клубок. Это происходит в результате взаимодействия боковых радикалов достаточно удаленных друг от друга. Образуется глобула. Виды связей: водородные между боковыми радикалами, ионные между боковыми радикалами, гидрофобное между неполярными радикалами, дисульфидные связи. Четвертичная структура – это агрегат глобул. Она формируется теми же видами взаимодействия, что и третичная структура. Биполярность и амфотерность:

Изоэлектрич. точка (рI) –значение рН, при котором суммарный заряд молекулы равен О. 1) Если кол-ва групп COOH и NH2 в молекуле одинаковы, то изолектрическая точка находится в области нейтрального рН (нейтральные АК). 2) Если преоблад. карбокс. группы, то изолектр. точка - в кислой области (кислые АК). 3) Если преоблад. аминогруппы, то изолектр. точка - в основной области (основные АК). 4) Если рН ниже ИЭТ - «+» заряд, если рН выше ИЭТ - «-» заряд. Всё это справедливо и для белков и полипептидов. |

|

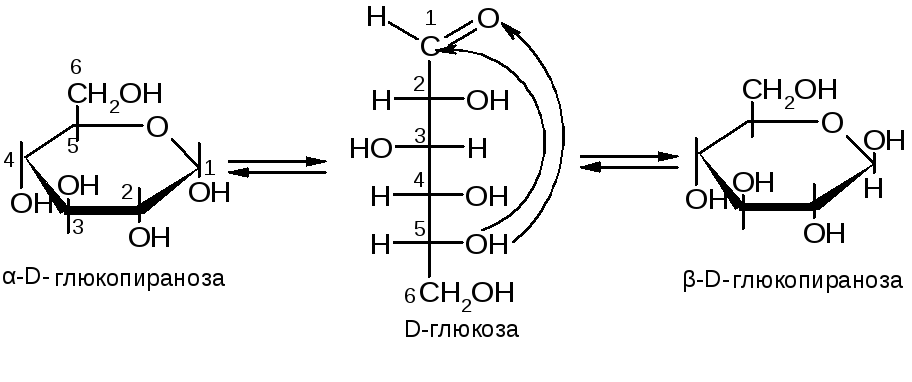

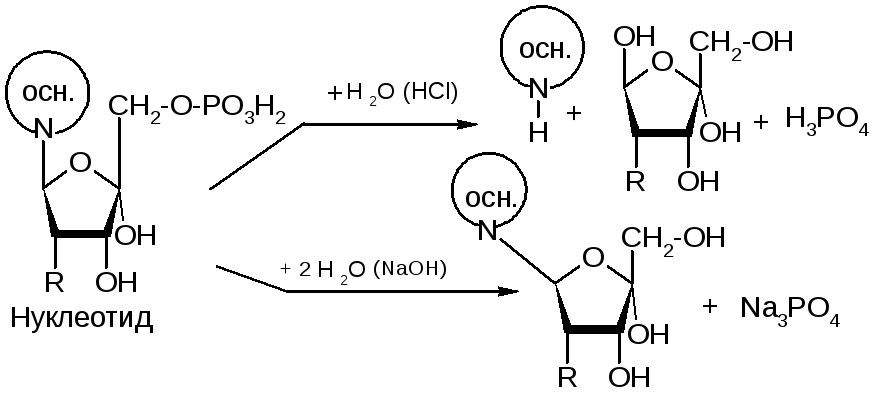

№32. Моносахариды Cn(H2O)n. Моносахариды – это вещества, содержащие оксогруппу и несколько (не менее двух) гидроксильных групп. Классификация и номенклатура: 1) по количеству атомов углерода: триозы, пентозы, гексозы и т.д. 2) по характеру оксогруппы: альдозы, кетозы. Обладают стереоизомерией. Принадлежность к стереохим. ряду опр-ся по конфигурации последнего хирального атома. Все природные моносахариды относятся к D-ряду.

Главный моносахарид – глюкоза:

Химические свойства определяются функциональными группами (С=О, ОН).

|

|

Образ-е гликозидов:

Образ-е простых эфиров (алкилир-е):

Образ-е слож. эфиров: Окисление:

Еще р-и восст-я: глюкоза, над стрелкой H2 и палладий, альд. группа восст. до спиртовой. |

|

№6. Моносахариды Cn(H2O)n. Моносахариды – это вещества, содержащие оксогруппу и несколько (не менее двух) гидроксильных групп. Классификация и номенклатура: 1) по количеству атомов углерода: триозы, пентозы, гексозы и т.д. 2) по характеру оксогруппы: альдозы, кетозы. Обладают стереоизомерией. Принадлежность к стереохим. ряду опр-ся по конфигурации последнего хирального атома. Все природные моносахариды относятся к D-ряду.

Фруктоза — структурный изомер глюкозы. Кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде, более сладкое, чем глюкоза. Химические свойства фруктозы обусловлены наличием кетонной и пяти гидроксильных групп.

При восстановлении карбонильной группы фруктозы образуются сорбит и маннит. Проба Селиванова — качественное обнаружение фруктозы. При нагревании пробы с фруктозой в присутствии резорцина и соляной кислоты появляется вишнево-красное окрашивание. Фруктозе свойственны реакции глюкозы (образование эфиров, брожение). |

|

№33. Моносахариды Cn(H2O)n. Моносахариды – это вещества, содержащие оксогруппу и несколько (не менее двух) гидроксильных групп. Классификация и номенклатура: 1) по количеству атомов углерода: триозы, пентозы, гексозы и т.д. 2) по характеру оксогруппы: альдозы, кетозы. Обладают стереоизомерией. Принадлежность к стереохим. ряду опр-ся по конфигурации последнего хирального атома. Все природные моносахариды относятся к D-ряду.

Химические свойства рибозы обусловлены наличием альдегидной и гидроксильных групп. При восстановлении рибозы образуется спирт —рибит НОСН2—(СНОН)3—СН2ОН, а при окислении — рибоновая кислота НОСН2—(СНОН)3—СООН. В растворе рибоза существует в ациклической и циклической формах: бета-Д-рибопираноза, альфа-Д-рибопираноза, бета-Д-рибоза, альфа-Д-рибоза. Реакции: окисление моносахаридов (например, «сереб. зеркало»); реакция спиртовых гидроксидов: а) взаимодействие с гидроксидом меди (II) с образованием алкоголята меди (II); б) образование простых эфиров; в) образование сложных эфиров при взаимодействии с карбоновыми кислотами — реакция этерификации; образование гликозидов); брожение. Брожение — это сложный процесс, при котором происходит расщепление моносахаридов под влиянием различных микроорганизмов.

|

|

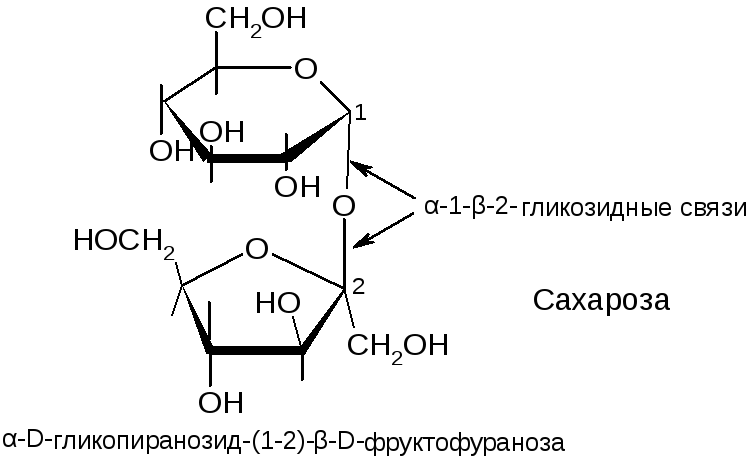

№5. Полисахариды. Это полимеры из моносахаридных остатков, связанных гликозидными связями. Классификация: 1) по числу моносахаридных остатков: олигосахариды и высшие полисахариды; 2) по строению остатков: гомополисахариды и гетерополисахариды. Дисахариды состоят из двух остатков, гликозидная связь образована гдикозидным гидроксилом одного остатка с гидроксилом второго остатка. Если в образ-и связи участвует один гликозидный ОН и один спиртовый ОН, то такие дисахариды восстан-ют реактив Фелинга и называются восстанавливающими. Если же в образ-и связи участвуют оба гикозидных ОН, то они называются невосстанавливающими. Восстанавливающие – мальтоза, целлобиоза, лактоза. Невосст. – сахароза. Высшие полисахариды. Гомополисахариды – крахмал, гликоген, целлюлоза, пектины, декстраны. Гетерополисахариды – гиалуроновая к-та, гепарин, хондроитин-сульфат. Крахмал состоит из двух фракций: амилозы и амилопектина. Структура амилозы – неразветвленная цепь, состоящую из 200-1000 остатков D-глюкопиранозы, соединенных α-(1→4)-гликозидными связями. Амилопектин построен из таких же цепей, как амилоза, но разветвленных. В местах ветвлений боковые цепи соединяются с основной α-(1→6)-гликозидными связями. Химические свойства:

|

|

№34. Полисахариды. Это полимеры из моносахаридных остатков, связанных гликозидными связями. Классификация: 1) по числу моносахаридных остатков: олигосахариды и высшие полисахариды; 2) по строению остатков: гомополисахариды и гетерополисахариды. Дисахариды состоят из двух остатков, гликозидная связь образована гдикозидным гидроксилом одного остатка с гидроксилом второго остатка. Если в образ-и связи участвует один гликозидный ОН и один спиртовый ОН, то такие дисахариды восстан-ют реактив Фелинга и называются восстанавливающими. Если же в образ-и связи участвуют оба гикозидных ОН, то они называются невосстанавливающими. Восстанавливающие – мальтоза, целлобиоза, лактоза. Невосст. – сахароза. Высшие полисахариды. Гомополисахариды – крахмал, гликоген, целлюлоза, пектины, декстраны. Гетерополисахариды – гиалуроновая к-та, гепарин, хондроитин-сульфат. Целлюлоза представляет собой длинные неразветвленные цепи, состоящие из остатков D-глюкопиранозы, соединенных β-(1→4)-гликозидными связями. Параллельные цепи скрепляются водор. связями, образуя волокнистую макроструктуру. Целлюлоза гидролизуется в кислой среде, при её полном гидролизе образуется глюкоза. Химическая модификация – образование простых и сложных эфиров целлюлозы по гидроксильным группам – дает большой ряд ценных в практическом отношении продуктов. Например:

Целлюлоза способна образовывать простые (метилцеллюлоза) и сложные (нитроцеллюлоза, ацетилцеллюлоза) эфиры. |

|

№4. Полисахариды. Это полимеры из моносахаридных остатков, связанных гликозидными связями. Классификация: 1) по числу моносахаридных остатков: олигосахариды и высшие полисахариды; 2) по строению остатков: гомополисахариды и гетерополисахариды. Высшие полисахариды. Гомополисахариды – крахмал, гликоген, целлюлоза, пектины, декстраны. Гетерополисахариды – гиалуроновая к-та, гепарин, хондроитин-сульфат. Дисахариды состоят из двух остатков, гликозидная связь образована гдикозидным гидроксилом одного остатка с гидроксилом второго остатка. Если в образ-и связи участвует один гликозидный ОН и один спиртовый ОН, то такие дисахариды восстан-ют реактив Фелинга и называются восстанавливающими. Если же в образ-и связи участвуют оба гикозидных ОН, то они называются невосстанавливающими. Восстанавливающие – мальтоза, целлобиоза, лактоза. Невосст. – сахароза. Химические свойства дисахаридов, в основном, повторяют химические свойства соответствующих моносахаридов. Отличительной реакцией является кислотный гидролиз, в результате дисахарид распадается на составляющие его моносахариды. Сахароза: Не проявляет восстанавливающих свойств - не реагирует с реактивом Фелинга. Не образует открытую форму, поэтому не проявляет свойств альдегидов и кетонов. Наличие гидроксильных групп в молекуле сахарозы легко подтверждается реакцией с гидроксидами металлов. Если раствор сахарозы прилить к гидроксиду меди (II), образуется ярко-синий раствор сахарата меди. Альдегидной группы в сахарозе нет: при нагревании с аммиачным раствором оксида серебра (I) она не дает «серебряного зеркала», при нагревании с гидроксидом меди (II) не образует красного оксида меди (I). |

|

Лактоза – восстанавливающий дисахарид (восстанавливает реактив Феллинга). Наиболее характерная реакция дисахаридов – кислотный гидролиз на моносахариды. Образует простые и сложные эфиры.

|

|

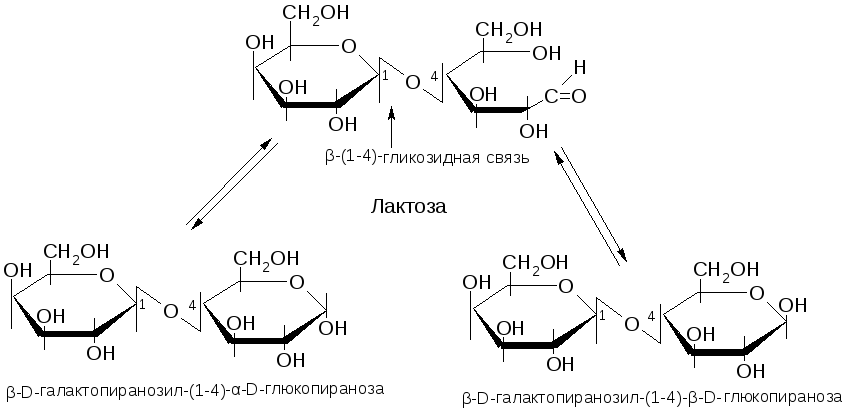

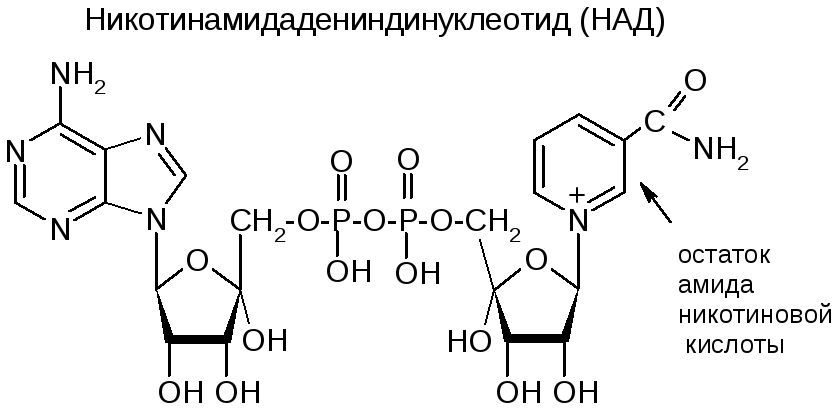

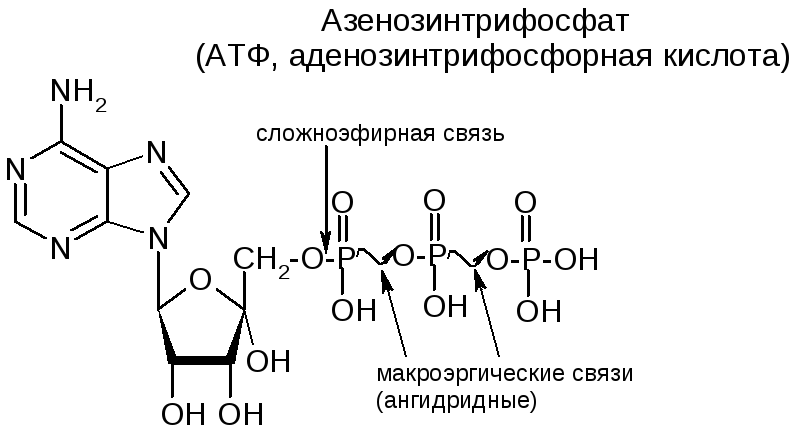

№35. Нуклеотиды – это соединения, сост. из остатков азотистого основания, углеводного остатка и фосфатной группы. Азотистые основания – это производные двух гетероциклов - пиримидина и пурина.

Нуклеозиды – это соединения, состоящие из остатков нуклеинового основания и углевода, связанных β-N-гликозидной связью.

Нуклеотиды – это нуклеозиды, содержащие фосфатную группу в 5'-положении).

|

|

Нуклеиновые кислоты – это полинуклеотиды – полимеры, состоящие из нуклеотидных остатков, связанных сахарофосфатными сложноэфирными связями. Виды НК: ДНК – содержат остатки 2’-дезоксирибозы, не содержат урацила; РНК – содержат остатки рибозы, не содержат тимина. Первичная структура ДНК – это определенный порядок последовательности нуклеотидов в цепи. Цепи НК содержат большое количество фосфатных остатков, обладающих высокой кислотностью и ионизированных в водной среде. Поэтому молекулы НК несут на себе большой отрицательный заряд, в выделяемых препаратах НК представляют собой натриевые соли. Сложноэфирные связи, соединяющие полинукл. цепи, неустойчивы в кислой и щелочной средах, и НК в этих условиях подвергаются гидролизу:

Вторичная стр-ра представляет собой спираль, состоящую из двух комплементарных друг другу и антипараллельных полинуклеотидных цепей ("двойная спираль"). |

|

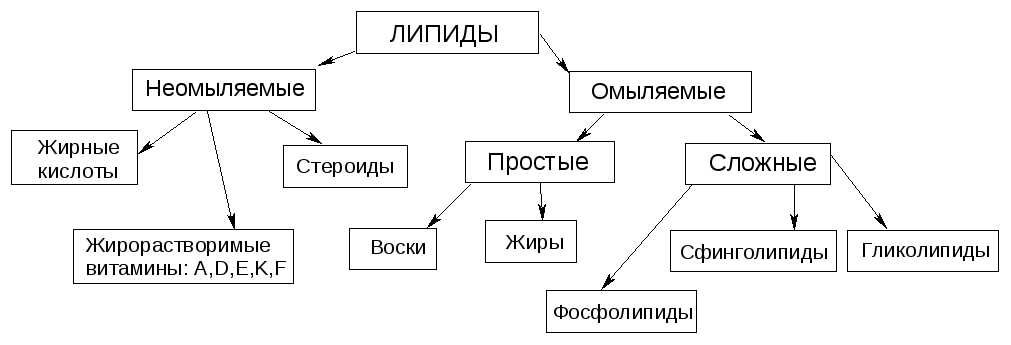

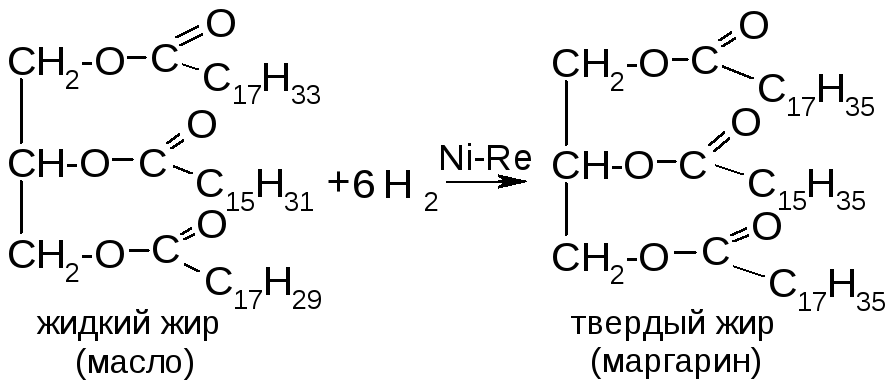

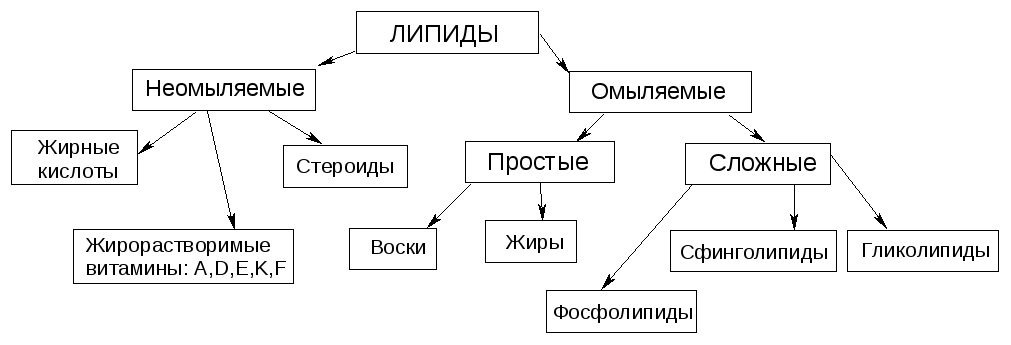

№3. Липиды – это группа природных веществ разнообразных по химическому строению и объединенных общим св-вом: хорошо растворимы в неполярных органических р-лях.

Жиры (триглицериды) – это сложные эфиры глицерина и высших жирных кислот. Консистенция жира зависит от насыщенности. Насыщенные триглицериды – твердые. Жирными кислотами называются монокарбоновые кислоты с длинной углеродной цепью и четным числом углеродных атомов. Хим. св-ва жиров:

Еще переэтерификация и галогенир-е (йодное число). |

|

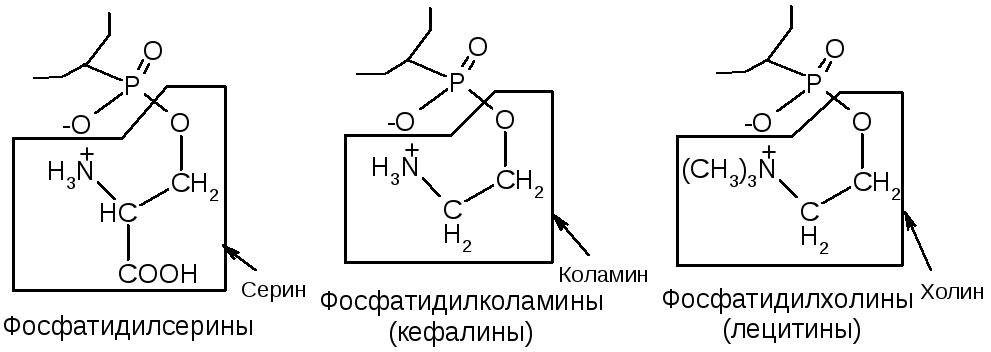

№36. Липиды – это группа природных веществ разнообразных по химическому строению и объединенных общим св-вом: хорошо растворимы в неполярных органических р-лях.

Фосфолипиды являются главным компонентом клеточных мембран, а также источником фосфата для организма. По химической структуре фосфолипиды – это производные фосфатидных кислот:

Хим. свойства – гидролиз. Кислотный – до глицерина, ЖК, аминоспирта и фосфорной к-ты. Щелочной – до глицерина, аминоспирта, солей ЖК и соли фосфорной к-ты. |

|

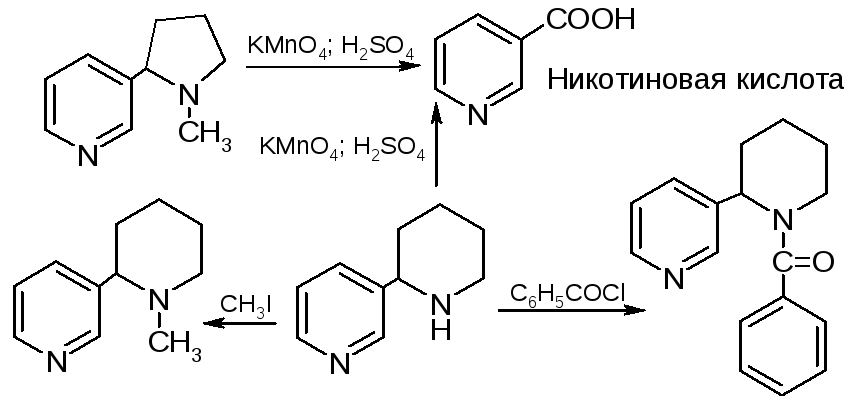

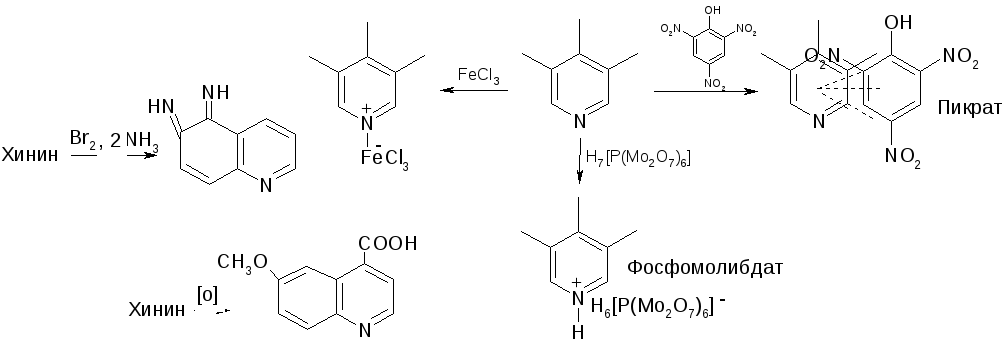

№2. Алкалоиды – большая группа природных соединений. Являются азотистыми основаниями и образуют соли с кислотами. Образуются в процессе биосинтеза из аминокислот. Различают истинные алкалоиды, протоалкалоиды (не содержат гетероцикла) и псевдоалкалоиды (образ. не из АК).

|

|

Химические реакции:

Общие химические реакции связаны с основностью. Исключение - те соединения, где N соседствует с С=О-группой или включен в ароматическую систему пиррола. Алкалоиды образуют растворимые соли с соляной кислотой, с орг. кислотами, это используется для извлечений растений. С комплекс. к-тами и к-тами Льюиса образуются мало растворимые и окрашенные комплексы, используются для качественного определения алкалоидов. |

|

№37. Изопреноиды – это обширная группа природных соединений. углеродный скелет изопреноидов состоит из звеньев изопрена. Изопреноиды подразделяются на терпены, каротиноиды и стероиды. В классе терпенов выделяются понятия собственно терпенов и терпеноидов. Терпенами называются углеводороды с углеродным скелетом, построенным из изопреновых звеньев, соединенных по принципу «голова к хвосту». Терпеноиды – это продукты, в которых терпеновая основа включает кислородсодержащие заместители. Терпены – вещества, не растворимые в воде и растворимые в неполярных органических растворителях. В зависимости от молекулярной массы и полярности это либо жидкости с различной Ткип, либо твердые вещества. Обладают запахом и широко применяются в парфюмерии. Терпены классифицируются: 1) по числу изопреновых звеньев: монотерпены – 2 изопреновых звена, сесквитерпены – 3 изопреновых звена, дитерпены – 4 изопреновых звена, тритерпены – 6 изопреновых звеньев, политерпены – высокомолекулярные полимеры (каучук) 2) по количеству циклов: ациклические, моноциклические, бициклические. Монотерпены:

|

|

Тетратерпены: Сесквитерпены:

|

|

№1. Стероиды - группа биологически важных природных соединений, в основе структуры которых лежит скелет циклопентанопергидрофенантрена (стерана). Стероиды – это желчные кислоты, кортикостероиды, половые гормоны и др. Предшественником всех стероидов в организме является холестерин:

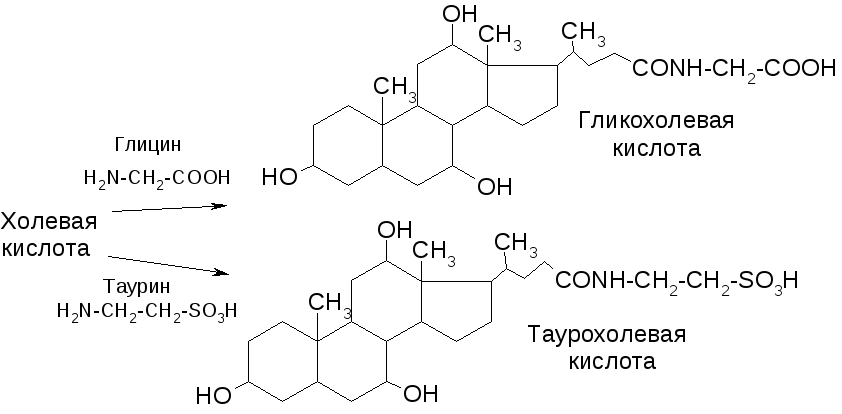

Желчные кислоты образуются в печени из холестерина. Наиболее распространенная из них – холевая кислота (остальные отличаются отсутствием одной или двух гидроксильных групп в положениях 7 и 12).

Кортикостероиды – это гормоны коркового вещества надпочечников. Делятся на две группы: глюкокортикоиды, регулирующие углеводный обмен и минералокортикоиды, регулирующие водно-солевой обмен. Структурной основой является прегнан.

|

|

Химические св-ва глюкокортикоидов: введение фтора в 9 положение (реакция с HF), окисление (вместо боковой цепи – карбокс. группа) и Минералокортикоиды:

Половые гормоны: женские (эстрогены – эстрадиол, эстрон и гестагены – прогестерон) и мужские (андрогены – андростерон и тестостерон).

|