- •ВВЕДЕНИЕ

- •Литература

- •1. МАТЕРИЯ. ДВИЖЕНИЕ

- •Единство природы

- •Иерархия объектов в природе

- •Четыре вида фундаментальных взаимодействий

- •Пространство и время

- •Торсионные поля

- •Вселенная, Галактика, Солнечная система, планеты. Основные гипотезы происхождения и эволюции

- •Основы «холодной» модели происхождения Солнечной системы

- •Модель горячей Земли

- •Вихревая материя Декарта и звездные системы

- •Модель образования Солнечной системы из эндо-галактического вихря

- •Геосолитоны как функциональная система Земли

- •Предмет физики Земли

- •Литература

- •О фигуре реальной Земли

- •Геофизическое обоснование геоида. Сфероид Клеро

- •Фигура и распределение массы внутри Земли

- •Референц-эллипсоид. Эллипсоид Красовского. Международный эллипсоид

- •Понятие о периодах Эйлера и Чандлера, нутации и прецессии, динамическое сжатие

- •Колебания Чандлера и сейсмотектонический процесс

- •Геоид по спутниковым данным. Квазигеоид

- •Земля как 3-осный эллипсоид

- •Литература

- •3. ФИЗИКА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

- •Определение науки сейсмологии. Классификация землетрясений по происхождению, глубине очага и силе. Географическое распределение землетрясений

- •Способы оценки интенсивности колебаний при землетрясениях: макросейсмические шкалы и 12-балльная шкала MSK-64

- •Прогнозирование землетрясений, сейсмическое районирование и сейсмостойкое строительство

- •Землетрясение, его очаг, гипоцентр, эпицентр, эпицентральное расстояние

- •Землетрясения Луны и Марса

- •Энергия землетрясения

- •Магнитуда землетрясения

- •Упругая энергия, выделяющаяся в очаге

- •Энергетический класс

- •Зависимость между размерами очага и количеством выделившейся в нем энергии

- •График повторяемости землетрясений

- •О повторяемости землетрясений

- •Дислокационные теории очага землетрясения

- •Модели сейсмического процесса

- •Литература

- •Основы теории упругости

- •Тензор деформации

- •Основное допущение классической теории упругости

- •Тензор напряжений

- •Энергия деформирования

- •Закон Гука

- •Однородные деформации

- •Адиабатические процессы

- •Продольные и поперечные упругие волны в изотропной среде

- •Поверхностные упругие волны

- •Законы Ферма, Гюйгенса и Снеллиуса

- •Упругие волны в твердых телах и сейсмические волны

- •Развитие сейсмометрических наблюдений

- •Сейсмическая станция

- •Сети сейсмических станций

- •Годографы

- •Траектории волн внутри Земли

- •Анализ данных о скоростях распространения продольных и поперечных волн по радиусу Земли

- •Проявление внешнего и внутреннего ядер Земли в особенностях выхода объемных сейсмических волн на поверхность Земли

- •Состояние слоев вещества Земли по данным сейсмологии. Распределение скоростей и сейсмических волн в земной коре (континентов и океана), типы земной коры (по данным сейсмологии)

- •Земная кора

- •Океаническая кора

- •Континентальная кора

- •Литосфера и астеносфера

- •Сейсмология и глобальная тектоника

- •Литература

- •Обзор развития представлений о моделях Земли

- •Предпосылки создания теории определения плотности

- •Упругость и плотность Земли

- •Распределение упругих модулей с глубиной

- •Давление и ускорение силы тяжести с глубиной

- •Мантия Земли

- •Земное ядро

- •Литература

- •6. ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ

- •Отклонение Земли от состояния гидростатического равновесия

- •Волны геоида

- •Изостазия

- •О моментной природе волн геоида

- •Литература

- •7. ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ

- •Геомагнетизм и физика Земли

- •История развития представлений о магнитном поле Земли и о магнитных явлениях

- •Элементы магнитного поля Земли

- •Магнитные поля планет

- •Методы исследования магнитного поля Земли

- •Миграция магнитных полюсов

- •Вариации значений магнитного момента Земли

- •Вековые вариации геомагнитного поля

- •Главное магнитное поле Земли. Аномалии геомагнитного поля

- •Магнитные свойства пород. Палеомагнетизм

- •Новая глобальная тектоника

- •Происхождение главного магнитного поля Земли

- •Электрические эффекты

- •Электромагнитные зондирования

- •Геомагнетизм и жизнь. Диапазон магнитных явлений

- •Глобальные магнитные аномалии как самоорганизующаяся система токовых контуров в ядре Земли

- •Литература

- •8. ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ

- •Общие сведения о тепловом балансе Земли

- •Определение теплового потока и геотермического градиента на континентах и в океане

- •Связь теплового потока с основными структурами земной коры

- •Механизмы переноса тепла в Земле

- •Способы оценки температуры в земной коре

- •Температура в мантии

- •Температура в ядре Земли

- •Обобщенная температура по радиусу Земли

- •Новые данные о тепловом поле Земли

- •Литература

- •9. РЕОЛОГИЯ ЗЕМЛИ, ПРИРОДА ЕЕ ОСНОВНЫХ СЛОЕВ И РАЗДЕЛЯЮЩИХ ИХ ГРАНИЦ

- •Хроника появления и развития основных представлений физики вязкоупругих тел и их применение к веществу Земли

- •Среда в физике Земли

- •Процесс ползучести и его феноменологическое описание

- •Зависимость между напряжением и деформацией для некоторых реологических сред

- •Реология Земли

- •Вещество Земли в условиях высоких давлений и температур

- •Природа и характер границы Мохоровичича между земной корой и мантией

- •Происхождение земной коры, гипотезы дифференциации, зонной плавки и океанизации

- •Строение мантии

- •Ядро Земли

- •Литература

- •10. РОТАЦИИ ВО ВСЕЛЕННОЙ

- •Вращательное движение как характерное свойство пространства-времени Вселенной

- •Вращательное движение в геологии

- •Вращательное движение как характерное свойство пространства-времени Вселенной

- •Структура пространства-времени

- •Новый диалог с Природой

- •Литература

- •11. ЭЛЕМЕНТЫ ВИХРЕВОЙ ГЕОДИНАМИКИ

- •О терминологии

- •Геология и время

- •Время и энтропия

- •Хронология фанерозоя

- •Резюме

- •Еще раз о вихрях в геологии

- •Моментная природа геодинамического процесса

- •Взаимодействие землетрясений

- •Колебания Чандлера

- •Ротационно-упругие волны

- •Физическая модель геологической среды

- •Дальнодействие

- •Уравнение движения однородной цепочки взаимодействующих блоков (на примере окраины Тихого океана)

- •Свойства решений

- •Характерная скорость процесса

- •Энергия сейсмического процесса

- •О связи вулканизма и сейсмичности

- •Волновая геодинамика

- •О вращательном движении тектонических плит

- •Энергия тектонического процесса

- •Сейсмичность, вулканизм и тектоника как составные части волнового геодинамического процесса

- •Что же такое землетрясение и его очаг?

- •Литература

- •12. ГЕОЛОГИЯ И МЕХАНИКА

- •Форма Земли и геодинамика

- •Парадокс Эверндена

- •Оценки М.В. Стоваса

- •Форма Земли и ее строение: новые подходы

- •Новая модель геоизостазии

- •Роль землетрясений в минимизации гравитационной энергии

- •Высота геоида

- •Замечание по поводу сжатия Земли

- •Принцип минимизации энергии

- •Механизмы реализации принципа минимизации

- •Процесс самоорганизации

- •Распределение плотности

- •Вихревые структуры

- •Новые данные и нестыковки

- •Начальный ньютоновский этап

- •Этап Якоби

- •Этап Дирихле

- •Современный этап

- •Литература

- •Суть проблемы геомагнетизма

- •Нестыковки

- •Бароэлектрический эффект и электромагнетизм планет

- •Резюме

- •Литература

- •14. ГЕОЛОГИЯ И ВРЕМЯ (продолжение)

- •Геология и жизнь

- •Суть проблемы

- •Обзор представлений о развитии концепции времени

- •Узловые моменты

- •Резюме

- •Литература

- •Общий обзор

- •Древний период

- •Эллада, древние Китай и Индия

- •Средние века

- •Эпоха возрождения

- •Разделение натурфилософии на естественные науки

- •Революция в естествознании

- •Современный период

- •Развитие представлений об эфире, вакууме, торсионных полях, информации и сознании

- •Древний период

- •Эллада, древние Китай и Индия

- •Средние века

- •Эпоха Возрождения

- •Разделение натурфилософии на естественные науки

- •Революция в естествознании

- •Современный период

- •«Неизбежность странного мира»

- •Литература

- •Гипотеза

- •Литература

- •Оглавление

Траектории волн внутри Земли [Стейси, 1972, с. 105-114]

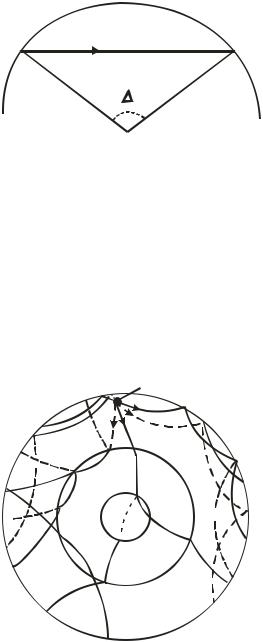

Если поверхностный очаг землетрясения и сейсмическая станция расположены, как на рис. 4.4, то время прихода волны на станцию Т, в случае однородной Земли, должно определяться соотношением (4.59):

Поверхностный |

|

ν |

Сейсмическая |

очаг |

|

|

станция |

|

|

R  R

R

Рис. 4.4. Сейсмический луч υ в однородной Земле. В сейсмологии расстояние между двумя точками (эпицентром и станцией) на земной поверхности – эпицентральное расстояние, обычно выражается через угол ∆, под которым они видны из центра Земли.

T = 2 |

R |

sin |

∆ . |

(4.59) |

|

||||

|

V |

2 |

|

|

Существенная особенность наблюдаемых времен пробега (рис. 4.4) состоит в том, что они возрастают с расстоянием не так быстро, как это следует из (4.59). Это указывает на то, что скорости сейсмических волн в недрах Земли больше, чем у поверхности и сейсмические лучи изогнуты, как показано на рис. 4.5 – 4.9.

|

|

|

ScS |

P S |

|

Очаг |

|

|

||

|

|

|

|

|

P |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

pP |

|

|

|

|

|

S |

||

|

|

sP |

|

|

|

|

|

|

|

|

SKS |

|

|

|

|

|

|

PP |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

SKP |

|

|

|

|

|

|

SP |

|||

|

|

|

|

|

|

SS |

||||

SKKS |

|

|

|

Внутрен |

|

|||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

нее |

|

|

||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

ядро |

|

PPP |

||

SsPS |

|

|

|

|

Жидкое |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

внешнее |

|

|

SKKP |

|

|

|

|

ядро |

|

PPS |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Твердая |

PRIKP |

|

SSS |

||

мантия |

||

PKJKP |

|

|

SKPPKP |

|

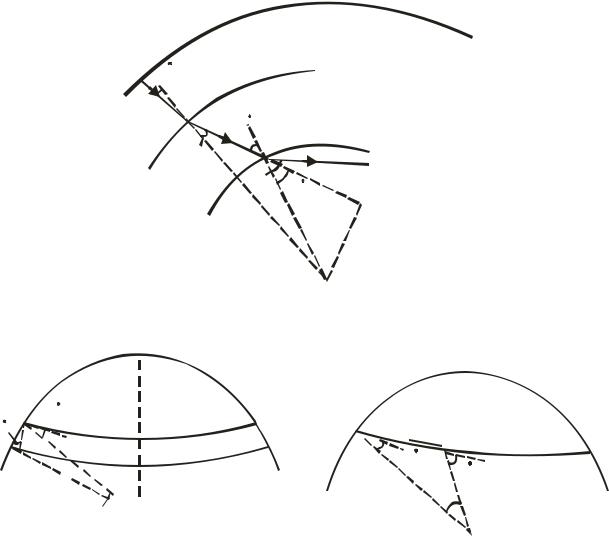

Рис. 4.5. Сейсмические лучи, соответствующие годографам на рис.4.4, по Буллену.

_____ лучи P, - - - лучи S.

Доля определения скоростного строения Земли достаточно установить зависимость скорости сейсмической волны как функции ее радиуса. Для этого выведем уравнение сейсмического луча.

Рассмотрим три слоя, представленных на рис. 4.7. Применяя закон Снеллиуса (4.56) к границам А и В, получим:

sini1/V1 = sinf1/V2, |

(4.60) |

123

sini2/V2 = sinf2/V3. |

(4.61) |

ι 1

V |

|

|

1 |

A |

|

|

|

|

ι |

V |

|

2 |

|

|

2 |

|

|

|

B |

|

1 |

|

|

f |

|

|

f |

2 |

V3 |

|

||

2 |

ι |

|

|

|

r |

|

|

1 |

r |

|

2 |

q |

|

|

|

|

Рис. 4.7. Луч от удаленного землетрясения в трехслойной Земле. Пост роение показывает геометрический смысл параметра p сейсмического луча.

ι |

P |

|

|

||

Q |

0 |

|

|

|

|

N

ι

0

0

r 0

0

½d∆

½ ∆

P’

Q’

S

S

ι |

ι |

|

0 |

||

∆ |

||

r |

||

0 |

|

Рис. 4.8.Схема двух близких лучей, |

Рис. 4.9. Схема, используемая для вывода |

используемая для вывода формулы (4.17) |

формулы (4.18) |

Из двух треугольников со сторонами r1q и r2q получаем равенства:

Q = r1sinf1 = r2sini2. |

(4.62) |

Таким образом, получаем:

r1sini1/V1 = r2sini2/V2. |

(4.63) |

Формулу (4.63) можно распространить на случай преломления на любом числе границ и на случай рефракции в слое с непрерывным нарастанием скорости с глубиной. Т.о., вдоль каждого луча справедливы следующие соотношения:

rsini/V = const = p. |

(4.64). |

Здесь i - угол между лучом и радиусом в данной точке. Величина р называется параметром луча. Определяя параметр луча, мы тем самым находим величину r/V в точке,

124

где sini = 1, т.е. в точке наибольшего проникновения луча. Или, учитывая равенство ctgi = dr/rd∆, получаем уравнение луча в дифференциальном виде:

dr |

= ± |

r |

r 2 |

− p |

2 |

. |

(4.65) |

d∆ |

p |

V 2 |

|

||||

|

|

|

|

|

Определение скорости распространения сейсмических волн в Земле с помощью уравнения Гертлоца – Вихерта [Стейси, 1972]

Другая важная формула для параметра р получается из простого геометрического рассмотрения бесконечно близких лучей РР/ и QQ/ (рис. 4.8). Отрезок PN - нормаль, опущенная из РР/ на QQ/, т.е. фронт волны. Разность времен пробега по РР/ и QQ/ будет равна:

dT = 2QN/V0, |

(4.66) |

где V0 - скорость сейсмических волн у поверхности. Но

QN = PQsini0 = 1/2r0d∆sini0.

Отсюда:

dT |

= |

r0 sin i0 |

= p . |

(4.67) |

d∆ |

|

|||

|

V0 |

|

||

Для получения значения скорости в точке проникновения сейсмического луча на максимальную глубину r1 можно воспользоваться методом Герглоца - Вихерта, суть которого заключается в использовании уравнения луча в дифференциальном виде (4.65). В результате получаем интегральное уравнение:

∆ |

p |

|

R0 |

|

|

|

∫1 arch( |

)d∆ = π ln( |

) , |

(4.68) |

|||

p1 |

|

|||||

0 |

|

r1 |

|

|||

где R0 - радиус Земли. Полученная формула удобна для численного интегрирования по таблицам времен пробега, заданным с равным шагом ∆, так как р, согласно (4.67), - известная функция от ∆, а р1 - значение р при ∆ = ∆1. Как видим, (4.68) позволяет найти значение r1, соответствующее ∆1, и, следовательно, р1 = r1/V1. Таким образом, получается зависимость V(r) для интервала r вплоть до самой глубокой точки проникновения сейсмического луча.

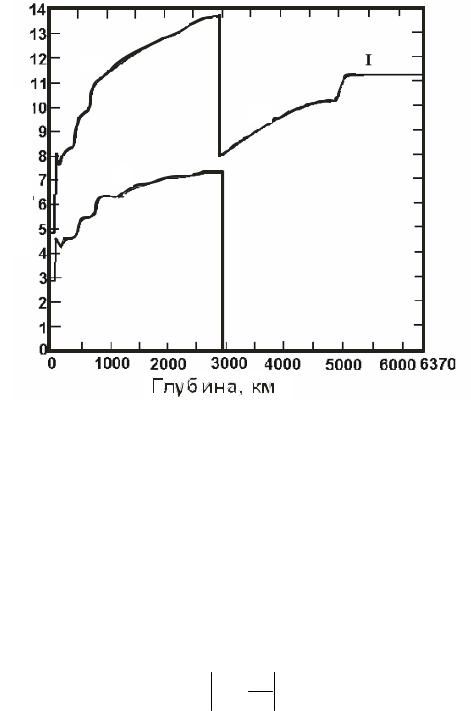

Анализ данных о скоростях распространения продольных и поперечных волн по радиусу Земли [Магницкий, 1965; Стейси, 1972]

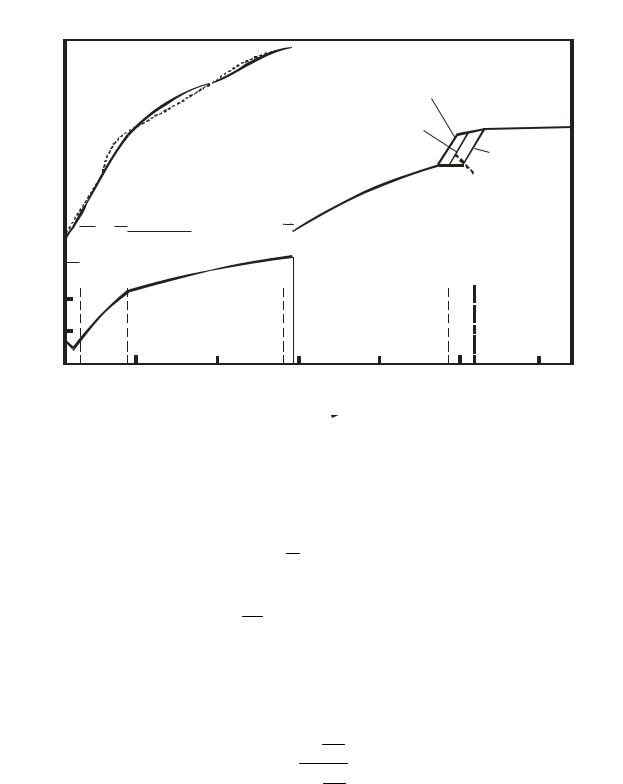

На основе полученных годографов строят кривые изменения скоростей P и S с глубиной; такие кривые представлены на рис. 4.10. Данные, представленные на этом рисунке, позволяют подразделить недра Земли на основные слои (рис. 4.11): А - земная кора, простирающаяся до глубин 30-40 км, на которые приходятся первые максимумы значений скоростей; мантию - слои В, С и D, простирающуюся до глубин 2900 км; ядро - слои E, F и G. Границам между корой, мантией и внутренним ядром (слой G)

125

соответствуют скачки значений скоростей продольных и поперечных волн (границы первого рода).

Скорость, км/с

P

SS

K

Рис. 4.10. Скорости продольных и поперечных волн в Земле

Слой В включает область глубин, связанных с первым минимумом скоростей и простирается на глубине около 200 км, где скорости волн P и S снова достигают значений, существовавших выше минимума. Слой С включает глубины достаточно быстрого увеличения скоростей и заканчивается перегибом графиков скоростей на глубинах около 900 км. Слои В и С образуют "верхнюю мантию". Слой D характеризуется более медленным, по сравнению со слоем С, увеличением скоростей.

Проявление внешнего и внутреннего ядер Земли в особенностях выхода объемных сейсмических волн на поверхность Земли [Магницкий, 1965]

Наиболее четкой является граница между мантией и ядром. Четкость этой границы доказывается интенсивными, отраженными от нее волнами РсР и ScS. При вертикальном

падении волн условием отражения будет 2π Tδ ∆1V <<1, где δ - толщина переходного слоя

между средами, ∆V - разность скоростей в средах, Т - период колебаний. Для случая границы ядра и продольных волн имеем ∆V = 5,5 км/сек, Т ≈ 10 сек. Это составляет толщину переходного слоя δ << 10 км.

Состояние слоев вещества Земли по данным сейсмологии. Распределение скоростей и сейсмических волн в земной коре (континентов и океана), типы земной коры (по данным сейсмологии) [Магницкий, 1965]

На основании изложенных выше данных можно сделать ряд выводов о свойствах и состоянии основных оболочек Земли.

126

Прохождение поперечных волн через слои В, С и D позволяет сделать вывод, что вещество их находится в эффективно твердом состоянии. Факт не обнаружения волн S, прошедших через ядро Земли (слой Е), позволяет предполагать, что слой Е или находится в жидком состоянии, или обладает очень сильным поглощением. Однако это поглощение не может быть вызвано внутренним трением в твердых телах.

Vp,Vs, км/сек

12 |

|

|

|

|

|

|

P |

|

|

T≤0.5 ceк |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T ≈ 1 ceк |

|

|

|

T ≥ 2 ceк |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

10 |

|

|

|

|

C |

|

D’ |

D” |

|

|

P |

|

F |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

G |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

8 |

|

|

|

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

B |

|

|

S |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6

4

0 |

1000 |

2000 |

3000 |

4000 |

5000 |

6000 H, км |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 4.11. Основные слои Земли A – G. Пояснения в тексте

Знание скоростей VP и VS на разных глубинах позволяет определить важные механические характеристики вещества Земли:

µρ =VS2 ;

Kρs =VP2 − 4 / 3VS2 = F;

Ks |

= ( |

VP |

)2 |

− |

4 |

; |

(4.69) |

|

|

|

|||||

µ |

VS |

|

3 |

|

|

||

1− 2µ

ν = 3K .

2 + 32Kµ

Здесь Кs - адиабатический модуль сжатия, ν - коэффициент Пуассона. Анализ данных, полученных с помощью этих соотношений, позволяет сделать следующие выводы.

127