26 Курс механики пороупругих сред Лекция № 12. Основные уравнения механики пороупругих сред

Различные формы представления уравнений движения пороупругих сред. Вывод уравнения пьезопроводности. Исследование усложненных моделей с многофазным флюидом и с перекрестными членами в уравнениях фильтрации.

1. Общие уравнения движения

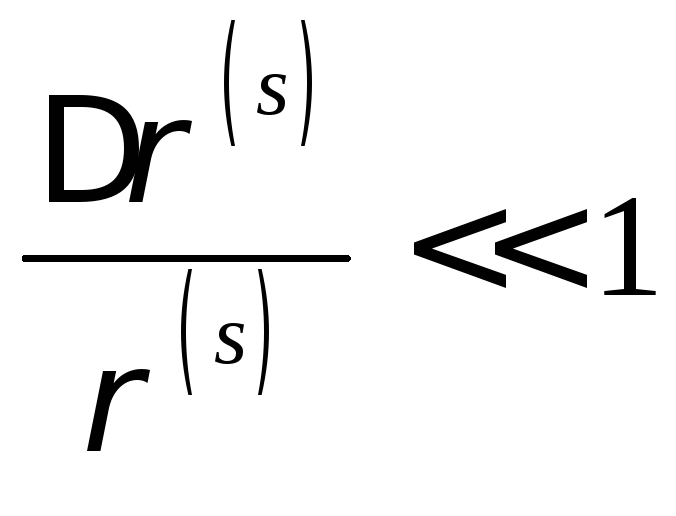

Упругие деформации всех известных

горных пород не могут превысить величину

![]() .

При превышении этого значения породы

подвергаются разрушению. Малое значение

упругих деформаций приводит к существенному

упрощению теории пороупругости. В

предыдущей лекции уравнения механики

пороупругости выведены исходя из

термодинамических принципов. В

классической механике пороупругости

горных пород предполагается, что упругие

деформации скелета и объемные упругие

деформации флюидов малы, а средние

смещения скелета и флюидов по элементарному

объему одного порядка

.

При превышении этого значения породы

подвергаются разрушению. Малое значение

упругих деформаций приводит к существенному

упрощению теории пороупругости. В

предыдущей лекции уравнения механики

пороупругости выведены исходя из

термодинамических принципов. В

классической механике пороупругости

горных пород предполагается, что упругие

деформации скелета и объемные упругие

деформации флюидов малы, а средние

смещения скелета и флюидов по элементарному

объему одного порядка

![]() ,

, , a)

, a)

,

,![]() .b) (1.1)

.b) (1.1)

Соотношения (1.1b) могут быть нарушены по двум причинам. Одна из них вызвана конечными упругими деформациями объема флюида, характерными для газовой фазы. В этом случае

. (1.1с)

. (1.1с)

Вторая причина может быть связана с процессами течения и вытеснения одной флюидной фазой другую

![]() . (1.2)

. (1.2)

Процессы вытеснения в теории пороупругости

с многофазным флюидом предполагают

существование двух временных масштабов

– быстрого и медленного времени

![]() и

и![]() .

В течение быстрого времени имеют место

собственно пороупругие процессы, т.е.

выполняются соотношения (1.1b).

В течение медленного времени происходят

процессы замещения и вытеснения флюидных

фаз. В этом случае мы имеем вырождение

уравнений пороупругости и переход к

теории фильтрации в пористой среде с

жестким скелетом. В данном разделе мы

ограничимся анализом пороупругих

процессов в быстром режиме.

.

В течение быстрого времени имеют место

собственно пороупругие процессы, т.е.

выполняются соотношения (1.1b).

В течение медленного времени происходят

процессы замещения и вытеснения флюидных

фаз. В этом случае мы имеем вырождение

уравнений пороупругости и переход к

теории фильтрации в пористой среде с

жестким скелетом. В данном разделе мы

ограничимся анализом пороупругих

процессов в быстром режиме.

Уравнения пороупругости можно разделить на две группы. К первой группе относятся соотношения для напряжений. Обобщенное выражение для тензора полных напряжений и понятие тензора эффективных напряжения для таких сред впервые были предложены Айфантисом [Wilson,Aifantis, 1982]. Флюидные процессы описывают законы фильтрации. Наиболее известным и широко распространенным является закон Маскета-Леверетта для каждой фазы

![]() ,

,![]() a)

a)

![]() ,

,![]() ,b)

,b)

![]() ,

,![]() ,

,![]() , с) (1.3)

, с) (1.3)

,

,

![]() ,

,![]() .d)

Здесь

.d)

Здесь![]() – поровые давления флюидных фаз,

– поровые давления флюидных фаз,![]() – пористость,

– пористость,![]() – коэффициенты при фазовых поровых

давлениях, которые определяются

спецификой конкретных моделей,

– коэффициенты при фазовых поровых

давлениях, которые определяются

спецификой конкретных моделей,![]() ,

,![]() – скорость флюидных фаз и фазовая

скорость фильтрации,

– скорость флюидных фаз и фазовая

скорость фильтрации,![]() – коэффициент вязкости флюидной фазы,

– коэффициент вязкости флюидной фазы,![]() – абсолютная фазовая проницаемость

соответствующей фазы флюида,

– абсолютная фазовая проницаемость

соответствующей фазы флюида,

![]() – относительные фазовые проницаемости,

которые нормируются таким образом, что

– относительные фазовые проницаемости,

которые нормируются таким образом, что![]() ;

;![]() – абсолютная проницаемость пористой

среды.

– абсолютная проницаемость пористой

среды.

Вывод определяющих соотношений из термодинамики необратимых процессов допускает более общую форму закона фильтрации, включающую в себя перекрестные члены,

,

,![]() ,

,![]() . (1.4)

. (1.4)

Принятый нами подход гарантирует нам, что эти определяющие соотношения не противоречат общим физическим принципам даже в более общем случае, когда скелет подвергается конечным деформациям. Проблема заключается лишь в том, чтобы отождествить и сам закон многофазной фильтрацией и перекрестные члены в нем с конкретными физическими процессами в пороупругой среде, моделирующей реальные углеводородные месторождения. Более того, определяющие соотношения не исчерпываются гидродинамическими уравнениями. Кроме них есть еще уравнения состояния для твердой фазы и уравнения связи. Мы должны быть уверены в том, что наши уравнения движения адекватно описывают именно ту среду, которую мы хотим изучить. Смысл дальнейших рассуждений как раз и состоит в том, чтобы прояснить эти вопросы.

Определяющие уравнения должны быть дополнены уравнениями состояния скелетной и флюидной фаз и условием фазового равновесия. Для простоты ограничимся лишь однофазным скелетом

,

, ,

,

![]() ,

,![]() , (1.5)

где

, (1.5)

где![]() и

и![]() – истинные объемные модули скелетной

и флюидной фаз, символ

– истинные объемные модули скелетной

и флюидной фаз, символ![]() означает отклонение данной величины

от равновесного (ненапряженного)

состояния, которое отмечается нижним

нулевым индексом. В силу линейности

уравнений состояния фаз истинные и

осредненные уравнения – идентичны.

означает отклонение данной величины

от равновесного (ненапряженного)

состояния, которое отмечается нижним

нулевым индексом. В силу линейности

уравнений состояния фаз истинные и

осредненные уравнения – идентичны.

Вторую группу уравнений составляют

соотношения баланса массы фаз. Каждая

фаза может состоять из компонент.

Компоненты характеризуется приведенной

плотностью

![]() и массовой концентрацией

и массовой концентрацией![]() .

Для них имеем уравнения

.

Для них имеем уравнения

![]() ,

,![]() , а)

, а)

![]() . b) (1.6)

Здесь

. b) (1.6)

Здесь![]() – скорость фазовых превращений компонента

– скорость фазовых превращений компонента![]() от фазы

от фазы![]() к фазе

к фазе![]() .

.

Уравнения движения пороупругой среды (1.3) выражается в смещениях уравнением, аналогичным уравнению для однофазного флюида,

![]() . (1.7)

. (1.7)

Поскольку уравнения непрерывности содержат производную по времени, то краевые условия должны включать в себя начальное условие. Мы игнорируем начальное напряженное состояние. Поэтому начальные значения смещений, деформаций и напряжений равны нулю. Ненулевое начальное условие формулируется для фазовых поровых давлений

![]() ,

,![]() при

при![]() . (1.8)

. (1.8)

Граничные условия пороупругой задачи (так же, как и уравнения движения) могут быть в напряжениях или в смещениях (или быть смешанного типа)

![]() :

:![]() ,

,![]() илиa)

илиa)

![]() ,b) (1.9)

где

,b) (1.9)

где![]() – вектор единичной нормали.

– вектор единичной нормали.

В граничных условиях для флюидных фаз могут фигурировать фазовые поровые давление или скорости фильтрации. Тип этих условий может быть самым разнообразным в зависимости от физической постановки задачи. Ниже в иллюстративных целях приведен один из возможных вариантов этих условий. В частности, на границе могут задаваться условия отдельно для каждой фазы

![]() :

:![]() илиa)

илиa)

![]() .b) (1.10)

Здесь

.b) (1.10)

Здесь![]() ,

,![]() ,

,![]() и

и![]() – граничные значения соответствующих

величин.

– граничные значения соответствующих

величин.

Краевые условия (1.9) – (1.10) носят общий характер. Особенность задач с двухфазным флюидом состоит в том, что могут появиться внутренние границы, на которых терпят разрыв проницаемость и насыщенности фаз. На этих граница непрерывны поровое давление и масса каждой фазы [Нигматулин, 1987; Николаевский, 1996], кроме того, непрерывны тангенциальные компоненты скорости скелета,

![]()

![]() ,a)

,a)

![]() ,b) (1.11)

,b) (1.11)

![]() ,

,![]() . с)

Здесь

. с)

Здесь![]() – скачок величины

– скачок величины![]() на граничной поверхности,

на граничной поверхности,![]() – скорость внутренней границы,

направленная по нормали,

– скорость внутренней границы,

направленная по нормали,![]() – касательные к границе единичные

векторы.

– касательные к границе единичные

векторы.

В большинстве прикладных задач подземной гидродинамики (как раздела нефтяной геофизики) отсутствуют фазовые переходы между скелетом и флюидом, т.е. не рассматриваются модели частичного плавления среды. Полная пористость на границе непрерывна, а условие (1.11с) упрощается

![]() :

:![]() , а)

, а)

![]() .b) (1.12)

.b) (1.12)

Формально система уравнений пороупругости замкнута и может быть решена, по крайней мере, численно. Однако решение, как правило, имеет практическую ценность только тогда, когда оно может быть подвергнуто качественному анализу. В этой связи уравнения движения должны быть преобразованы к наиболее удобной для исследования форме. В частности, эволюционные процессы можно исследовать с помощью уравнения пьезопроводности. Как правило, вывод уравнения пьезопроводности связан с некоторыми специфическими величинами и системой малых параметров. Выявит эту специфику, опираясь только на термодинамические подходы и чисто математические методы осреднения весьма затруднительно. Наиболее конструктивным и часто используемым методом построения различных вариантов модели пороупругих сред является мысленный эксперимент и эвристические рассуждения. В этой связи представляет интерес поиск некоторых общих подходов и методов в данном направлении. С методической точки зрения разумно при этом опираться на простейший вариант теории пороупругости Био.

Вырожденные ситуации. В частном случае, когда одна из фазовых проницаемостей значительно превышает проницаемость всех остальных фаз

![]() ,

,![]() , (1.13)

малопроницаемые

флюидные фазы в режиме пороупругих

движений практически остаются неподвижными

и составляют часть скелетной фазы. Все

движение определяется наиболее подвижной

флюидной фазой и сводится к классической

схеме движения пороупругой среды с

однофазным флюидом и многофазным

скелетом. При вычислении его упругих

модулей следует применять механику

композитов.

, (1.13)

малопроницаемые

флюидные фазы в режиме пороупругих

движений практически остаются неподвижными

и составляют часть скелетной фазы. Все

движение определяется наиболее подвижной

флюидной фазой и сводится к классической

схеме движения пороупругой среды с

однофазным флюидом и многофазным

скелетом. При вычислении его упругих

модулей следует применять механику

композитов.

Пусть, например, в качестве флюида выступает газожидкостная смесь. Здесь возможны различные ситуации. Пузырьки газа могут оказаться защемленными в узких порах, и тогда они составляют часть скелета. В этом случае фильтруется только флюид, а сжимаемость многофазного скелета определяется газовыми пузырьками и может оказаться очень большой. Если же газ свободно фильтруется, то возможны два варианта. Если движение газа происходит в пороупругом режиме, то жидкость не успевает вытекать из элементарного объема, и она входит в состав скелета. В этом случае применимы уравнения Лейбензона. В другом варианте имеют место медленные движения газовой фазы в квазистатическом режиме, а пороупругие процессы возможны только в жидких фазах. Во всех перечисленных случаях вырождение проявляется в том, что фактически уменьшается число флюидных фаз, участвующих в пороупругих процессах в силу особых свойств этих фаз. При этом реально эти фазы сами по себе никуда не исчезают, а только меняется их статус в пороупругой среде.

Наконец, к вырождению уравнений движения пороупругости приводит медленное вытеснение друг друга флюидными фазами. Пусть фазовые проницаемости и вязкости флюидов хотя и различаются, но, тем не менее, остаются в пределах одного порядка (т.е. нет других видов вырождения)

![]() ,

.

,

.![]() (1.15)

(1.15)

Как уже было показано, в приведенных

выше выражениях величины зависят от

двух времен – быстрого и медленного.

Быстрое время будем обозначать как

![]() ,

а медленное время – как

,

а медленное время – как![]() .

Характерные величины времен

.

Характерные величины времен![]() и размер

и размер![]() быстрых процессов связаны соотношением

быстрых процессов связаны соотношением

![]() ,

откуда

следует выражение для масштаба быстрого

времени

,

откуда

следует выражение для масштаба быстрого

времени

,

где

,

где![]() – масштаб порового давления,

– масштаб порового давления,![]() – масштаб пороупругой области. Масштаб

медленного времени задается априори,

исходя из особенностей технологического

процесса вытеснения. Естественно, что

полные уравнения пороупругости содержат

малый параметр

– масштаб пороупругой области. Масштаб

медленного времени задается априори,

исходя из особенностей технологического

процесса вытеснения. Естественно, что

полные уравнения пороупругости содержат

малый параметр![]() ,

равный отношению этих времен

,

равный отношению этих времен

![]() .

.

Произведем оценку малого параметра. Из уравнений непрерывности фаз вытекает соотношение для масштаба медленного времени

,

где

звездочкой отмечены масштабы

соответствующих величин.

,

где

звездочкой отмечены масштабы

соответствующих величин.

В течение быстрого времени (оно находится в интервале от минут до суток) происходят пороупругие процессы, сопровождающиеся малыми упругими деформациями скелета. При этом в невырожденном состоянии (когда производной по времени можно пренебречь) смещение флюидов того же порядка, что и смещение скелета, т.е. является малым. В течение медленного времени происходит вытеснение одной фазы другой (например, вода вытесняет нефть). Масштаб медленного порядка многих месяцев. В этом режиме упругие деформации скелета малы, а смещения флюидных фаз достаточно большие.

При наличии многих масштабов пространства или времени актуальнымбудем называть тот масштаб, в котором разворачиваются интересующие нас события. В мономасштабной среде понятия актуальный и характерный масштабы совпадают. Одни величины (например, пористость) зависят только от быстрого времени, другие (например, насыщенность и поровое давление) зависят как от быстрого, так и от медленного времени. Существует стандартная процедура многомасштабного временного разложения, которая сводится к некоторому формальному приему. Он состоит в том, что быстрое и медленное времена рассматриваются как независимые аргументы. Поэтому, считая, что актуальным масштабом является медленное время, производную по времени можно представить следующим образом

![]() (1.16)

(1.16)

Заметим, что производная по времени входит только в уравнения непрерывности (1.6). Поэтому процедура временного разложения применима только к ним. Подставляя (1.16) в эти уравнения получаем

,

,![]() , а)

, а)

.b) (1.17)

.b) (1.17)

Функции источников теоретически могут

зависеть как от быстрого, так и от

медленного времени. Произведем в (1.17)

разложение по малому параметру

![]() .

Выделим главные члены и отбросим малые

величины. Тогда приходим к уравнениям,

аналогичным (1.6) с той лишь разницей, что

теперь величины в нем зависят только

от быстрого времени

.

Выделим главные члены и отбросим малые

величины. Тогда приходим к уравнениям,

аналогичным (1.6) с той лишь разницей, что

теперь величины в нем зависят только

от быстрого времени

![]() ,

,![]() , а)

, а)

![]() .b) (1.18)

.b) (1.18)

Быстрые процессы характеризуются соотношениями (5.1.21). В следующем порядке теории возмущений получаем те же самые уравнения, только в режиме медленного времени.

![]() ,

,![]() , а)

, а)

![]() .b) (1.19)

.b) (1.19)

На первый взгляд уравнения (1.19) совпадают

с уравнениями (1.18). Однако есть существенные

отличия. Пористость и упругие характеристики

(например, объемное сжатие) не зависят

от медленного времени. Однако в медленном

режиме при многофазном флюиде возможно

вытеснение одной фазой другую. При этом

изменение фаз

![]() уже не является малым, и выполняются

соотношения (5.1.21). Кроме того, от медленного

времени зависят те величины, которые

выражаются через насыщенности. Поэтому

тип уравнений (1.18) и (1.19) разный. В

технологических процессах вытеснения

распределение давления обычно является

постоянной величиной и не зависит от

медленного времени, хотя и меняется в

пространстве. Пористость же определяется

геофизическими методами и тоже считается

известной. Неизвестными искомыми

величинами являются насыщенности,

фазовые поровые объемы и скорости.

уже не является малым, и выполняются

соотношения (5.1.21). Кроме того, от медленного

времени зависят те величины, которые

выражаются через насыщенности. Поэтому

тип уравнений (1.18) и (1.19) разный. В

технологических процессах вытеснения

распределение давления обычно является

постоянной величиной и не зависит от

медленного времени, хотя и меняется в

пространстве. Пористость же определяется

геофизическими методами и тоже считается

известной. Неизвестными искомыми

величинами являются насыщенности,

фазовые поровые объемы и скорости.

Аналогичные разложения производятся также в уравнениях фильтрации и других уравнениях механики пороупругих сред. Поскольку эти уравнения не содержат производные по времени, то, как правило, главные члены разложения дают те ж самые уравнения, т.е. оставляют их без изменения.