- •Часть 2 основы электромеханики

- •Глава 6 элетромагнитые и электромашинные устройства 198

- •Глава 6 элетромагнитые и электромашинные устройства

- •6.1. Цепи с взаимной индуктивностью

- •6.1.1. Понятие о взаимной индуктивности

- •6.1.2. Эквивалентные преобразования участков цепей со связанными индуктивностями

- •6.2. Трансформаторы

- •6.2.1. Назначение и устройство трансформатора

- •6.2.2. Принцип действия трансформатора

- •6.2.3. Уравнения и схемы замещения трансформатора

- •6.2.4. Экспериментальное определение параметров схемы замещения трансформатора

- •6.2.5. Нагрузочный режим, кпд трансформатора

- •6.2.6. Частотные и временные характеристики импульсного трансформатора

- •6.3. Назначение и классификация электромашинных устройств. Машины постоянного тока. Асинхронные машины. Синхронные машины

- •6.3.1. Назначение и классификация электрических машин

- •6.3.2. Преобразование энергии в электрических машинах

- •6.3.3. Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока

- •6.3.4. Принцип действия и устройство электрических машин переменного тока

- •6.3.5 Генераторы постоянного тока

- •6.3.6. Синхронные генераторы

- •6.3.7. Общая характеристика электрических двигателей

- •6.3.8. Двигатели постоянного тока

- •6.3.9. Асинхронные двигатели

- •6.3.10. Синхронные двигатели

6.3.6. Синхронные генераторы

Назначение. Синхронные генераторы являются основным типом генераторов переменного тока, применяемых в процессе производства электроэнергии.

Все электрические генераторы на гидро- и теплоэлектростанциях являются синхронными. Синхронные генераторы используются также в качестве автономных источников энергии в автомобилях, дорожных машинах, транспортных средствах и др.

Синхронные генераторы иногда выполняются однофазными, и их якорная обмотка размещается на 2/3 каждого полюсного деления. Однако такие генераторы имеют более низкий, чем трехфазные генераторы, КПД и большую стоимость. Поэтому они имеют ограниченное применение и их мощность невелика.

Рассмотрим особенности работы синхронного генератора при работе в режимах холостого хода и под нагрузкой.

Реакция

якоря и характеристики синхронного

генератора.

Режим

холостого хода имеет место в том случае,

когда обмотка статора

(якоря) разомкнута. В этом случае магнитное

поле машины создается только обмоткой

возбуждения, поэтому действующее

значение

ЭДС

![]() ,

индуцируемой

потоком возбуждения

,

индуцируемой

потоком возбуждения

![]() ,определяется

по формуле (6.4):

,определяется

по формуле (6.4):

![]() ,

гдес

— постоянный

для данной машины коэффициент.

,

гдес

— постоянный

для данной машины коэффициент.

Так

как частота вращения ротора

![]() поддерживается

постоянной,

то

поддерживается

постоянной,

то

![]() зависит

только от

зависит

только от

![]() ,

следовательно, только от тока

возбуждения ротора

,

следовательно, только от тока

возбуждения ротора

![]() .

.

|

Зависимость

|

|

|

Рис. 6.39 |

При

подключении к обмотке статора (якоря)

нагрузки ток, протекающий по этой

обмотке, создает свой собственный

магнитный

поток

![]() ,

который вращается в пространстве с

такой же скоростью

и в ту же сторону, что и поток возбуждения

,

который вращается в пространстве с

такой же скоростью

и в ту же сторону, что и поток возбуждения

![]() .

.

Поэтому

потоки

![]() и

и

![]() относительно друг друга неподвижны

и образуют в машине результирующий

поток

относительно друг друга неподвижны

и образуют в машине результирующий

поток

![]() ,

который, вращаясь

в пространстве, индуцирует

в обмотке статора ЭДС. Влияние

поля якоря на основное поле

возбуждения, как отмечалось ранее,

называется реакцией якоря В отличие от

машины постоянного тока, она определяется

не только величиной, но и характером

нагрузки, т.е. величиной сдвига фаз тока

якоря

,

который, вращаясь

в пространстве, индуцирует

в обмотке статора ЭДС. Влияние

поля якоря на основное поле

возбуждения, как отмечалось ранее,

называется реакцией якоря В отличие от

машины постоянного тока, она определяется

не только величиной, но и характером

нагрузки, т.е. величиной сдвига фаз тока

якоря

![]() и ЭДС фазной обмотки

и ЭДС фазной обмотки

![]() ,

созданной потоками возбуждения

,

созданной потоками возбуждения

![]() .

.

При

активной нагрузке (![]() )

ток и ЭДС в обмотках фаз генератора

совпадают по фазе.

)

ток и ЭДС в обмотках фаз генератора

совпадают по фазе.

На

рис. 6.40а показано

такое положение ротора, при котором ЭДС

в фазе А

при активной

нагрузке максимальна (ЭДС максимальна

в данный момент времени в проводниках

обмотки, лежащих

под серединой полюса ротора). Максимальным

будет и ток

фазы А.

Построив

линии магнитной индукции поля ротора

и статора, можно увидеть, что ось потока

статора

![]() перпендикулярна оси потока возбуждения

перпендикулярна оси потока возбуждения

![]() .

В результате взаимодействия

.

В результате взаимодействия

![]() и

и

![]() в магнитной цепи статора магнитное поле

машины ослабляется

под одной частью полюса и увеличивается

под другой. Вследствие насыщения

магнитной цепи результирующее магнитное

поле машины может несколько ослабиться.

в магнитной цепи статора магнитное поле

машины ослабляется

под одной частью полюса и увеличивается

под другой. Вследствие насыщения

магнитной цепи результирующее магнитное

поле машины может несколько ослабиться.

|

| ||

|

а |

б |

в |

|

Рис.6.40 | ||

На

рис. 6.40а

видно,

что ток возбуждения, протекая по обмотке

ротора и взаимодействуя с потоком якоря

![]() ,

создает силу, противодействующую

вращению ротора, т.е. тормозной момент

,

создает силу, противодействующую

вращению ротора, т.е. тормозной момент

![]() .

Таким

образом, при чисто активной нагрузке

реакция якоря

проявляется в виде механической тормозной

силы, приложенной

к ротору, а величина результирующего

магнитного поля не

изменяется или изменяется незначительно

при насыщении магнитной цепи машины.

.

Таким

образом, при чисто активной нагрузке

реакция якоря

проявляется в виде механической тормозной

силы, приложенной

к ротору, а величина результирующего

магнитного поля не

изменяется или изменяется незначительно

при насыщении магнитной цепи машины.

При

чисто индуктивной нагрузке (![]() )

ток якоря отстает по фазе от ЭДС в обмотке

якоря на четверть периода и достигает

в фазе А

максимума

в момент, когда полюс N

ротора

уйдет вперед

на четверть оборота (рис. 6.40б)

от

положения, указанного на рис. 6.40а.

Как

видно из рисунка, в этом случае поток

якоря

)

ток якоря отстает по фазе от ЭДС в обмотке

якоря на четверть периода и достигает

в фазе А

максимума

в момент, когда полюс N

ротора

уйдет вперед

на четверть оборота (рис. 6.40б)

от

положения, указанного на рис. 6.40а.

Как

видно из рисунка, в этом случае поток

якоря

![]() направлен против потока ротора

направлен против потока ротора

![]() и, следовательно, оказывает размагничивающее

действие. Однако механической тормозной

силы, приложенной к ротору, здесь не

возникает. При чисто емкостной

нагрузке (

и, следовательно, оказывает размагничивающее

действие. Однако механической тормозной

силы, приложенной к ротору, здесь не

возникает. При чисто емкостной

нагрузке (![]() )

ток фазы А

опережает

соответствующую ЭДС

на четверть периода и достигает

максимального значения, когда

полюс N

ротора

не доходит на 90° (рис. 6.40в)

до

положения,

указанного на рис. 6.40а.

В

этом случае потоки

)

ток фазы А

опережает

соответствующую ЭДС

на четверть периода и достигает

максимального значения, когда

полюс N

ротора

не доходит на 90° (рис. 6.40в)

до

положения,

указанного на рис. 6.40а.

В

этом случае потоки

![]() и

и

![]() совпадают

по направлению, и реакция якоря оказывает

намагничивающее

действие. Так же как и в случае чисто

индуктивной нагрузки,

тормозного механического действия на

ротор не происходит.

совпадают

по направлению, и реакция якоря оказывает

намагничивающее

действие. Так же как и в случае чисто

индуктивной нагрузки,

тормозного механического действия на

ротор не происходит.

На

практике нагрузка генератора в большинстве

случаев является

активно-индуктивной, и ток якоря имеет

две составляющие: активную

![]() ,

совпадающую с

,

совпадающую с

![]() и

обусловливающую механическую

реакцию в виде тормозного электромагнитного

момента на валу ротора; реактивную

и

обусловливающую механическую

реакцию в виде тормозного электромагнитного

момента на валу ротора; реактивную

![]() ,

вызывающую ослабление

основного магнитного потока машины.

,

вызывающую ослабление

основного магнитного потока машины.

Эксплуатационные

свойства синхронного генератора в

значительной

степени определяются его внешней и

регулировочной характеристиками,

аналогичными соответствующим

характеристикам

генераторов постоянного тока. Напряжение

![]() на зажимах

генератора, работающего под нагрузкой,

существенно отличается

от ЭДС

на зажимах

генератора, работающего под нагрузкой,

существенно отличается

от ЭДС

![]() при холостом

ходе. Это отличие тем больше, чем

больше реактивное сопротивление

нагрузки. Зависимости

при холостом

ходе. Это отличие тем больше, чем

больше реактивное сопротивление

нагрузки. Зависимости

![]() ,

называемые внешними характеристиками

генератора, показаны на рис. 6.41а.

,

называемые внешними характеристиками

генератора, показаны на рис. 6.41а.

|

|

|

|

а |

б |

|

Рис. 6.41 | |

Падение

напряжения на активно-индуктивной

нагрузке первую

очередь обусловлено размагничивающим

действием реакции

якоря и в незначительной степени падением

напряжения на

внутреннем индуктивном сопротивлении

машины. Подъем характеристик

при емкостной нагрузке обусловлен

подмагничивающим

действием реакции якоря. Для поддержания

неизменного

уровня напряжения при различной нагрузке

необходимо соответствующим образом

изменить ток возбуждения. Зависимости

тока возбуждения

![]() от тока нагрузки

от тока нагрузки

![]() при неизменном напряжении на зажимах

генератора, называемые регулировочными

характеристиками,

приведены на рис. 6.41б.

при неизменном напряжении на зажимах

генератора, называемые регулировочными

характеристиками,

приведены на рис. 6.41б.

Параллельная

работа синхронных генераторов.

На каждом

транспортном

средстве, как правило, используется

один синхронный

генератор. Однако в большинстве случаев

на практике приходится иметь дело с

параллельной работой нескольких

синхронных машин.

В современную энергосистему электрическая

энергия поступает

от сотен генераторов, работающих на

общую нагрузку. При этом

мощность отдельного генератора намного

меньше суммарной мощности

остальных генераторов, которые могут

быть заменены одним

эквивалентным генератором бесконечно

большой мощности. Поэтому никакие

манипуляции с отдельным генератором

не могут

нарушить работу всей системы и,

соответственно, напряжение

сети

![]() .

.

Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью сопряжено с отдельными трудностями и требует выполнения следующих условий, которые в настоящее время реализуются с помощью специальных приемов и оборудования:

- равенства частоты ЭДС генератора и напряжения в сети, что достигается изменением скорости вращения ротора за счет регулирования момента первичного двигателя;

- равенства ЭДС генератора и напряжения в сети при фазовом сдвиге между ними 180° (последовательность чередования фаз должна быть одинаковой).

При несоблюдении условия противофазности ЭДС и напряжения сети в обмотке включенного генератора может возникнуть недопустимо большой ток, который может привести к повреждению машины.

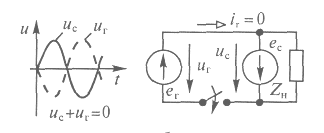

Действительно,

напряжение сети

![]() может быть как в фазе (рис.

6.42а), так

и в противофазе (рис. 6.42б)

с ЭДС генератора

может быть как в фазе (рис.

6.42а), так

и в противофазе (рис. 6.42б)

с ЭДС генератора

![]() .

.

|

|

|

а |

|

|

|

б |

|

Рис. 6.42 |

В

первом случае в образовавшемся левом

контуре, сопротивление

которого мало, возникает большой ток.

Во втором случае

![]() и

и![]() будут

равны по величине и направлены встречно,

поэтому при

подключении генератора к сети в

образовавшемся контуре суммарная

ЭДС и, следовательно, ток равны нулю.

Генератор при

этом работает без нагрузки. Механическая

мощность первичного двигателя

затрачивается на покрытие потерь

холостого хода.

будут

равны по величине и направлены встречно,

поэтому при

подключении генератора к сети в

образовавшемся контуре суммарная

ЭДС и, следовательно, ток равны нулю.

Генератор при

этом работает без нагрузки. Механическая

мощность первичного двигателя

затрачивается на покрытие потерь

холостого хода.

Если

увеличить вращающий момент первичного

двигателя, ротор машины, получив некоторое

ускорение, сместится относительно

своего первоначального положения на

угол

![]() в сторону вращения. На такой же угол

в сторону вращения. На такой же угол![]() сдвигается вектор

сдвигается вектор![]() относительно

своего первоначального положения. Под

действием результирующей ЭДС

относительно

своего первоначального положения. Под

действием результирующей ЭДС

![]() ,

равной

геометрической сумме

,

равной

геометрической сумме

![]() и

и

![]() ,

в цепи генератора

появится ток

,

в цепи генератора

появится ток

![]() ,

отстающий от

,

отстающий от![]() на 90°, так как

сопротивление обмоток статора практически

чисто индуктивное. Падение напряжения

на этом сопротивлении компенсирует

разность

на 90°, так как

сопротивление обмоток статора практически

чисто индуктивное. Падение напряжения

на этом сопротивлении компенсирует

разность

![]() .

.

Генератор развивает мощность, а активная составляющая тока статора создает электромагнитный тормозной момент, уравновешивающий увеличенный вращающий момент первичного двигателя.

Таким образом, с появлением тока в цепи статора генератор получает электрическую нагрузку, а первичный двигатель - механическую. Отсюда следует, что для нагрузки генератора необходимо увеличить момент первичного двигателя.

Если

далее уменьшить вращающий момент на

валу машины, под действием тормозящего

момента электромагнитных сил поле

ротора будет уменьшать свой угол

опережения по отношению к полю статора.

Вместе с уменьшением угла между осями

полей будет уменьшаться и тормозящая

сила взаимодействия тока статора и поля

машины. Наконец, когда

![]() станет

уравновешиваться

станет

уравновешиваться

![]() ,

машина перестанет

отдавать энергию в сеть, ток в обмотке

статора исчезнет и тормозящая

электромагнитная сила станет равна

нулю.

,

машина перестанет

отдавать энергию в сеть, ток в обмотке

статора исчезнет и тормозящая

электромагнитная сила станет равна

нулю.

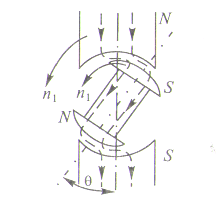

Если приложить к валу машины вместо вращающего момента момент механической нагрузки, ротор сместится по отношению к вращающему полю в сторону отставания. Вновь возникнут токи в обмотке статора и создадут электромагнитные силы взаимодействия токов статора и поля ротора, но на этот раз эти силы будут стремиться сместить ротор вперед. Они создают вращающий момент. Синхронная машина переходит в режим двигателя. Таким образом, при параллельной работе синхронной машины с сетью скорость вращения машины жестко определяется частотой сети; изменение момента на валу изменяет лишь угол между осями полей ротора и статора и режим работы машины. На рис. 6.43 показано опережение магнитной оси полюсов возбуждения оси полюсов поля статора в режиме генератора (рис. 6.43а) и отставание поля ротора от поля статора в режиме двигателя (рис. 6.43б).

|

|

|

|

а |

б |

|

Рис. 6.43 | |