- •Архитектура

- •Т 2ематический план

- •Содержание

- •2. Основы конструирования зданий Конструктивной структурой

- •Ленточные фундаменты отдельно-стоящие фундаменты

- •Свайные фундаменты

- •Каркасы. Общие положения

- •Внутренние несущие и ограждающие конструкции Внутренние стены и перегородки

- •Перекрытия, полы, подвесные потолки

- •Лестницы, лифты подъемники

- •Планировочная организация жилых районов города

- •Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к застройке

- •Противопожарные требования

- •Дорожная сеть жилых районов и микрорайонов

- •Размещение гаражей и хозяйственных площадок

- •Система озеленения и размещение спортивных устройств

- •Площадки для детей младшего школьного возраста:

- •Инженерная подготовка территории и инженерное оборудование

- •Реконструкция и рестоврация зданий и сооружений

- •Реставрация фасадов

- •Строительство в особых условиях Строительство зданий в районах вечной мерзлоты

Инженерная подготовка территории и инженерное оборудование

Инженерная подготовка территории под застройку включает проведение комплекса инженерных мероприятий с устройством сооружений, необходимых для осуществления строительства и создания благоприятных условий жизни населения.

На вновь осваиваемых под жилую застройку территориях во всех случаях обязательна вертикальная планировка и организация отвода поверхностных вод. Во многих случаях требуется понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления, укрепление оползневых участков и т. п.

При строительстве новых и расширении селитебных территорий существующих городов встречается немало так называемых «неудобных» земель— заболоченных, овражистых и других, требующих производства сложных инженерных работ — земляных, гидротехнических, осушительных и т. п.

Освоение неудобных территорий при соответствующем экономическом обосновании имеет большое значение с точки зрения использования городских земель, ограничения чрезмерного расширения территории города и сохранения прилегающих к городским территориям ценных сельскохозяйственных земель.

Общие мероприятия по инженерной подготовке городских территорий разрабатывают на стадии решения генерального плана города в виде схем.

Частные задачи решают на основе этих схем при составлении проектов детальной планировки жилых районов. В проектах застройки территории микрорайонов обычно детально рассматривают вертикальную планировку и организацию стока поверхностных вод.

Вертикальная планировка

Основные задачи и принципы вертикальной планировки. Планировка и застройка местности неразрывно связаны с рельефом, являющимся подосновой всех проектов планировки и застройки населенных мест. Даже в первоначальных наметках планировочного решения необходимо учитывать рельеф, влияющий на выбор планировки и застройки.

С другой стороны, рельеф всегда требует некоторого преобразования и приспособления его к условиям застройки, сооружения улиц и подъездов, прокладки подземных коммуникаций. В целях приспособления естественного рельефа местности к требованиям городского строительства и производится вертикальная, т. е. высотная, планировка рельефа, (геопластика), изменяющая его формы. Вертикальную планировку делают на основе изучения рельефа в натуре и геодезических съемок подлежащей застройке территории.

Вертикальная планировка решает следующие задачи:

создание нормальной поверхности для застройки зданиями всех видов, необходимых при строительстве населенного места;

создание благоприятных условий для отвода с планируемой территории поверхностных вод;

создание нормальных условий для движения городского транспорта и размещения подземных инженерных сетей.

Комплексное решение всех задач вертикальной планировки должно достигаться при наименьшем объеме земляных работ, что предполагает максимальное сохранение естественного рельефа. При этом необходимо соблюдение баланса земляных работ. Перемещение земляных масс должно быть минимальным.

Уклоны улиц города назначают с учетом условий безопасности движения транспорта (максимальные уклоны) и лучшего стока воды (минимальные уклоны). Продольные и поперечные уклоны зависят также от назначения улицы и от принимаемого типа покрытий проезжей части. Допустимые по нормам уклоны городских улиц находятся в пределах от

0,4 до 6%.

Отметки пересечения осей основных улиц города являются узловыми точками вертикальной планировки. Абсолютные отметки существующего рельефа в данной точке называют черными, а проектируемые в соответствии с требуемыми уклонами улиц — красными. Опираясь на них, определяют красные и черные отметки пересечения красных линий (отметки углов) каждого из жилых районов или микрорайонов.

Составленная на этой основе схема планировки города дает возможность выявить предполагаемые объемы основных земляных работ и произвести экономический анализ вариантов трассировки улиц. Окончательная схема является основой для архитектурного плана города и решения вопросов вертикальной планировки отдельных районов и микрорайонов.

В нормальных условиях все точки поверхности межмагистральной территории проектируют выше отметок лотков прилегающих улиц. Когда вся или часть межмагистральной территории лежит ниже этих лотков или поверхностный водоотвод по каким-либо причинам нежелателен, проектируют внутриквартальную подземную ливневую сеть с присоединением ее к городской ливневой канализации. Такой способ неэкономичен.

162,00

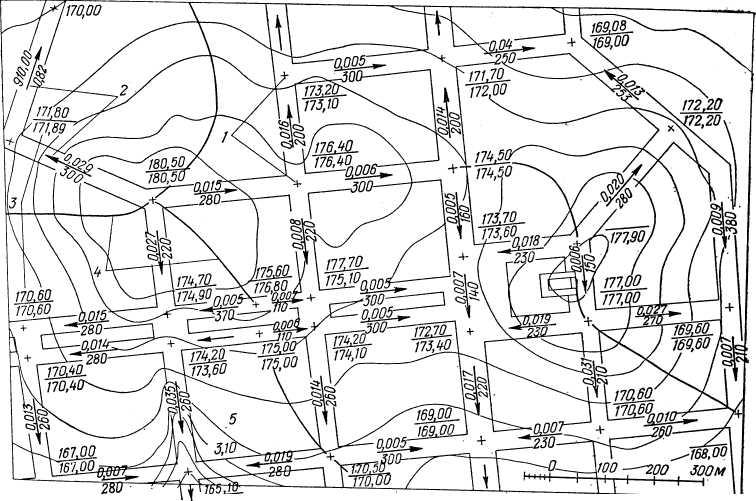

Схема вертикальной планировки участка городской территории:

/ — переломные точки; 2 — направление и величина проектируемых уклонов улиц (в числителе указана величина уклона, в знаменателе — расстояние между переломными точками); 3 — красные (в числителе) и черные (в знаменателе) высотные отметки пересечения красных линий; 4 — водоразделы; 5 — рабочие отметки

В целом вертикальную планировку микрорайона осуществляют путем создания системы плоскостей с уклонами к внутриквартальным проездам или внешним границам микрорайона. Таким образом, сеть внутри-квартальных проездов создает «скелет» всего проектного рельефа межмагистральной территории и является опорной для проектирования всех ее элементов.

Рельеф спланированной территории микрорайона в значительной мере определяется характером природного рельефа и может иметь различные формы: крышеобразную с уклонами в сторону окружающих улиц; в виде односкатной плоскости; двускатную с водоразделом; двускатную с лотком по тальвегу и сбросом воды на нижележащую улицу; в виде опрокинутой усеченной пирамиды со сбросом воды во внутриквартальную ливневую сеть; кварталы, расположенные на крутых склонах, планируют террасами.

Рис. Вертикальная планировка участка микрорайонной территории: 1-—черные горизонтали; 2— проектные горизонтали; 3 – красные/ черные отметки 4 — отметки углов и входов в здание; 5 — отметки пола первого этажа

Пользуясь принципом свободной планировки, можно более рационально использовать рельеф, чем при периметральной застройке. Правда, размещение зданий только вдоль горизонталей не всегда выполнимо. Этому могут препятствовать конкретные условия застройки, требования ориентации и т. д. При необходимости размещать здания поперек уклонов следует учитывать, что экономичное размещение протяженных зданий на рельефе достигается при условии, что разность отметок спланированной поверхности земли у противоположных торцов дома не должна превышать 0,80 м. Превышение в 1,00—1,30 м допускается только в гористых местностях и при особом обосновании.

Отсюда можно сделать несколько практических выводов.

1. При уклонах местности до 1% здания можно располагать независимо от направления горизонталей.

со сбросом воды в лотки прилегающих улиц. Террасы разделяются подпорными стенками и сообщаются между собой лестницами. Ширина террас зависит от крутизны склона: чем круче уклон, тем уже терраса. Этим достигается сокращение объема земляных работ и высоты разделяющих подпорных стенок. Терраса должна иметь уклон не менее 0,5%.

Чтобы избежать возможного застоя поверхностных вод на территории микрорайона и особенно на внутриквартальных проездах, не следует делать горизонтальных площадок.

Подчиняясь общей форме поверхности территории, отдельные элементы ее должны иметь свои нормативные уклоны:

продольные уклоны внутриквартальных проездов делают от 0,4 до 8%. В случае очень сложного рельефа допускается уклон до 10%. Поперечные уклоны делают 2—4%;

пешеходные дорожки и аллеи должны иметь уклон от 0,5 до 6%; хозяйственные площадки, детские площадки, площадки для отдыха — 0,5-5%;

спортивные площадки — 0,5—1%. Такие площадки лучше приподнимать над прилегающей территорией и по периметру устраивать озелененные откосы. Это будет способствовать более быстрому просыханию площадок после дождя;

площадки, отводимые под зеленые насаждения, могут оставаться в естественном состоянии.

Вся система плоскостей территории микрорайона графически изображается методом «красных» (проектных) горизонталей, дающих наглядное представление о проектируемом рельефе.

После установления проектных отметок проездов и площадок вертикальной планировкой квартала устанавливают высотные отметки отдельных зданий (их углов, входов, полов первых этажей), которые также наносят на этот план. При этом указывают как «красные» (проектные), так и «черные» (существующие) отметки.

При уклонах от 1 до 3% поперек горизонталей можно располагать здания длиной не более 50 м. Более длинные здания следует размещать вдоль горизонталей.

от 3 до 5% (слабо пересеченный рельеф) поперек горизонталей можно располагать здания длиной до 30 м.

При уклоне от 5 до 8% (пересеченный рельеф) все здания распола гают параллельно горизонталям или применяют ступенчатые здания, по нижая отметку 1-го этажа каждой секции или блока.

При уклоне более 8% (сильно пересеченный рельеф) применяют только террасную застройку.

В тех случаях, когда в зависимости от конкретных условий застройки приходится ставить длинные здания поперек перепадов рельефа, во избежание вынужденного устройства подвалов и сохранения типовых входов в дом следует делать местную (островную) вертикальную планировку под здание: смягчать путем срезки естественный уклон до величины, создающей перепад по углам здания не более 0,8 м и при наличии хорошей

несущей способности грунтов, расположенных непосредственно под растительным слоем, создавать горизонтальные площадки за счет подсыпку под здание. При этом подсыпка должна обеспечить глубину закладки фундамента в материковый слой не менее чем на 0,5 м . Подсыпку вокруг здания оформляют в виде земляного откоса. Подходы к лестничным клеткам устраивают в земляных откосах или путем устройства горизонтального прохода по верхней грани земляной обсыпки.

Примеры местной «островной» вертикальной планировки под здание:

1 — линия горизонтальной площадки под зданием; 2 — линия планировки; 3 — линия возможной подпольной засыпки

Проектируя вертикальную планировку межмагистральных территорий, следует внимательно изучать и использовать существующий рельеф, бережно сохраняя растительный слой, необходимый для произрастания растений. Применяемый в настоящее время прием свободной застройки микрорайонов в сочетании с большими озелененными участками делает эту задачу вполне разрешимой.

Вертикальная планировка микрорайонов в большинстве случаев может заключаться лишь в высотном размещении проездов и пешеходных аллей, детских и физкультурных площадок, площадок для размещения зданий. Остальное пространство, составляющее около 40% от общей площади микрорайона, занятое газонами, может быть сохранено в естественном рельефе с существующим растительным покровом. Умелое использование пересеченного рельефа позволяет найти рациональное пространственное решение в органической связи архитектуры с природой.

Учет противопожарных требований к размещению зданий в застройке обеспечивает ограничение распространения огня и быструю ликвидацию пожара. Согласно этим требованиям назначают систему противопожарных проездов и разрывов между зданиями. Предусматривается возможность въезда на территорию жилого комплекса (микрорайона) через разрывы в застройке или арочные проезды в протяженных зданиях, расположенные с шагом не более 300 м по периметру застройки, возможность подъездов пожарных машин ко всем зданиям, устройство площадок для разворота машин в 12X12 м, радиус закруглений проездов по оси дороги не менее 10 м.

Трассировка и габариты противопожарных проездов зависят от этажности и протяженности зданий. При высоте жилых зданий не более 9 этажей устраивают односторонние проезды вдоль длинных зданий с шириной проезда 3,5 м на расстоянии 5—8 м от здания. При высоте жилых зданий более 9, а общественных 5 этажей устраивают проезды вдоль обоих протяженных фасадов с шириной проезда 6 м на расстоянии 8 — 10 м от здания.

Ширина противопожарных разрывов между зданиями регламентирована нормами проектирования в зависимости от степени огнестойкости каждого из зданий (табл. 5.3).

Таблица 5.3. Противопожарные расстояния между зданиями

|

Степень огнестой-к.ойсти проектируемого здания |

Расстоянии, м, при степени огнестойкости существующих зданий м застройке | ||

|

1. II |

III |

IV, V | |

|

I, И 111 IV, V |

6 8 10 |

8 8 10 |

10 10 15 |

При разбивке пешеходных трасс учитывают кратчайшее направление х центрам тяготения и необходимость обхода мест отдыха, площадок детских учреждений и др.