учебное пособие по экономической теории

.pdfоборот. Следовательно, изменение ставки процента обеспечивает действие закона Сэя даже в экономике со значительными сбережениями. Путем изменения цен поддерживается равновесие на рынках товаров и услуг. Та-

ким образом, через колебания ставки процента, эластичность цен и за-

работной платы рынок приводит в равновесие AS и AD, а макроэкономи-

ческая деятельность государства считается излишней.

9.3. Кейнсианская теория макроэкономического

равновесия

В1929-1933 годах экономика капиталистических стран столкнулась

сустойчивым и длительным состоянием макроэкономического нерав-

новесия, известного под названием Великой депрессии. Классическая теория оказалась неспособной объяснить суть этого кризисного состояния и дать рекомендации по выходу из него. Сложность проблемы состояла в том, что в начале ХХ века в экономике стало явно ощущаться господство монополий и профсоюзов. В новых условиях по-новому должна была решаться и проблема обеспечения равновесия в экономике. Ответом на возникшие новые условия стало появление теории Дж. М. Кейнса. Кейнс исходил из того, что в условиях господства монополий и ограничения свободной конкуренции цены и зарплата перестают быть подвижными.

При этом совокупный спрос (AD) создает совокупное предложение (AS).

Если AD недостаточен, то объем производства не будет равен потенциально возможному, а, следовательно, не будет равенства AS и AD,

соответствующих полной занятости ресурсов. В связи с этим необходимо кардинальное вмешательство государства в экономику или ее государственное регулирование.

Кейнс выдвинул идею о необходимости формирования эффективного совокупного спроса (AD). Эффективный спрос в теории Кейнса состоит из: 1) личного потребления домохозяйств (ЛП); 2)

141

инвестиционного потребления фирм (ИП); 3) государственных расходов на приобретение необходимых ему товаров и услуг (ГП); 4) чистого экспорта

(ЧЭ).

Совокупное предложение (AS) представляет собой валовой внутренний продукт (ВВП). Поэтому уравнение равновесия по Кейнсу имеет вид: ВВП = ЛП + ИП + ГП + ЧЭ

Для достижения равновесия AD и AS на уровне полной занятости ресурсов Кейнс не полагается целиком на рыночный механизм, а считает необходимым, чтобы государство: 1) регулировало минимальные ставки заработной платы и влияло, таким образом, на формирование личного пот-

ребления домохозяйств; 2) регулировало ставку банковского процента и тем самым приводило в соответствие сбережения и инвестиции, оказывая влияние на инвестиционное потребление фирм; 3) через изменение нало-

говой политики регулировало доходы и расходы государства; 4) через таможенные сборы стимулировало чистый экспорт.

Учитывая активную роль государства в формировании совокупного спроса и совокупного предложения, теория Кейнса получила название государственного регулирования экономики. Эта теория успешно исполь-

зовалась в практике до середины 70-х годов ХХ века.

9.4. Монетаристская теория макроэкономического

равновесия

Монетаризм — это концепция развития зрелой рыночной экономики с хорошо отработанными рыночными механизмами и денежным хозяйст-

вом. Монетаристы являются сторонниками конкурентной рыночной эконо-

мики и выступают против ее жесткого государственного контроля. Вместе с тем они допускают необходимость вмешательства государства в экономику, главным образом, в сфере денежной политики.

142

Монетаристы рассматривают деньги как самый важный инструмент регулирования экономики, а потому считают, что денежной системой должен управлять закон, а не люди. В основе политики монетаризма лежит известное уравнение обмена И.Фишера: MV = PQ, в котором М — ко-

личество денег, необходимое для обращения; V — скорость обращения денежной единицы; Р — цены товаров и услуг; Q — количество товаров и услуг, обращающихся на рынке. Монетаристы утверждают, что величина ВВП (в уравнении Фишера — это PQ) зависит от предложения денег. Уве-

личивая его, государство способствует росту ВВП. Основатель теории монетаризма М. Фридмен предложил уравнение прироста денег в обращении: ∆M = ∆ВВП + ∆P,

где ∆M — среднегодовой темп прироста денег в % за длительный период;

∆ВВП и ∆Р — среднегодовые темпы прироста ВВП и цен

(инфляции) в % за тот же период.

Денежное правило Фридмена предполагает стабильный и умеренный прирост денег в пределах 3-5% в год. Если масса денег, необходимых для обращения, растет быстрее, то начинается инфляция, а если — медленнее,

то начинают падать темпы прироста ВВП.

Вопросы для самоконтроля:

1.Какие факторы способствуют восстановлению равновесия в классической теории?

2.В чем отличие взглядов Дж. Кейнса на проблему макроэкономического равновесия от взглядов классиков?

3.Какие причины нарушения макроэкономического равновесия в качестве главных, называет Кейнс? Какие механизмы, восстанавливающие макроэкономическое равновесие, Кейнс предлагает?

143

10. Потребление, сбережения и инвестиции.

Парадокс бережливости

Возможности увеличения объемов национального производства в значительной мере зависят от величины доходов населения и их разде-

ления на потребление и сбережение. В анализе закономерностей разде-

ления доходов на потребление и сбережение под потреблением понимают личные потребительские расходы домохозяйств (П), которые включают в себя: а) расходы на предметы длительного пользования; б) расходы на товары текущего потребления; в) расходы на услуги.

Сбережения (С) предназначаются для приобретения новых факторов производства, или сбережения представляют собой превышение дохода над потребительскими расходами.

Существует много факторов, которые влияют на уровень потре-

бительских расходов, но самым важным из всех факторов является доход после уплаты налогов. А так как сбережения являются той частью дохода,

которая не расходуется на личное потребление, то доход после уплаты налога выступает основным фактором, определяющим и уровень сбе-

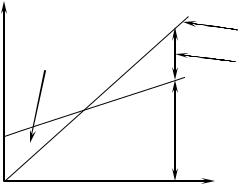

режений (рис.31).

Потребление (П) и |

|

Биссектриса угла |

|

сбережения (С), в |

|

||

Жизнь в |

|

||

руб. |

|

||

долг |

Сбережения (С) |

||

|

|||

|

|

Линия потребления |

Потребление (П)

Потребление (П)

Доход после уплаты налогов, руб.

Рис.31. Взаимозависимость "доход - потребление" и "доход - сбережения"

144

Состояние потребления и сбережения и их взаимосвязь с доходом характеризуются средней и предельной склонностью к потреблению и сбережению.

Долю дохода (семьи, фирмы, общества), которая идет на пот-

ребление, называют средней склонностью к потреблению (ССП). Долю до-

хода, которая идет на сбережение, называют средней склонностью к сбе-

режению (ССС).

ССП = |

потребление |

и ССС = |

сбережения |

|

доход |

доход |

|||

|

|

Поскольку доход после уплаты налогов либо потребляется, либо сберегается, то ССП + ССС = 1.

Для экономического анализа рыночного хозяйства особое значение имеет структура разделения дополнительного дохода на дополнительное потребление и дополнительное сбережение.

Долю или часть прироста (сокращения) дохода, которая расходуется на потребление, называют предельной склонностью к потреблению (ПСП).

Аналогично, долю любого прироста (сокращения), которая используется на сбережения, называют предельной склонностью к сбережению (ПСС):

|

изменение в |

|

изменение в |

|

ПСП = |

потреблении |

|

сбережениях |

|

изменения в |

ПСС = |

изменения в |

||

|

||||

|

доходе |

|

доходе |

Так как прирост дохода после уплаты налогов может идти либо на дополнительное потребление, либо на дополнительное сбережение, то сумма ПСС и ПСС всегда будет равна 1, то есть: ПСП + ПСС = 1. Много-

летняя статистика по разным странам свидетельствует, что для нацио-

нальной экономики в целом значения коэффициентов ПСП и ПСС относи-

тельно постоянны.

Чистые инвестиции — это расходы на строительство новых пред-

приятий, приобретение оборудования и механизмов с длительными срока-

145

ми использования. В развитой рыночной экономике чистое инвестирова-

ние осуществляется промышленными и торговыми предприятиями, а

сбережения — различными группами населения. Мотивы или причины сбережений могут быть самыми разными — покупка жилья, машины,

проведение отпуска, запасы на старость и др., но в каждом конкретном случае они мало связаны с возможностями инвестирования. Инвестиции, в

свою очередь, зависят от многих динамичных и плохо поддающихся учету причин (элементов роста системы): от развития техники и технологии, от прогнозных оценок развития экономики, от налогов на производителей, от политической ситуации в стране и др. Поэтому привести в соответствие сбережения и инвестиции довольно сложно.

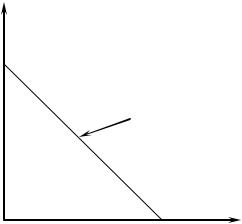

Наибольшее влияние на величину чистых инвестиционных расходов оказывают два основных фактора: 1) ожидаемая норма чистой прибыли,

которую предприниматели рассчитывают получить от расходов на инвес-

тиции; 2) реальная ставка процента по кредитам, устанавливаемая банками

(рис.32).

Ожидаемая норма чистой прибыли и реальная ставка

процента, %

16 –

14 –

12 –

10 –

8 – Линия спроса на инвестиции

6 –

4 –

2 –

Инвестиции, млрд. руб.

0 |

100 |

|

200 |

|

300 |

|

400 |

|

500 |

|

|

|

|

|

|

|

Рис.32. Зависимость спроса на инвестиции от ставки процента и ожидаемой нормы чистой прибыли

Линия спроса на инвестиции спускается полого вниз, что отражает обратную зависимость между ставкой процента (цена инвестирования) и

146

совокупной величиной необходимых инвестиционных товаров. Чем ниже ставка процента, тем больше объем инвестиций, и наоборот.

Зависимость между изменением ожидаемой нормы чистой прибыли и объемом инвестиций носит иной характер. Известно, что инвестиции осуществляются в виде отдельных инвестиционных проектов, каждый из которых может быть более или менее прибыльным. В практике инвестиро-

вания сначала осуществляются более прибыльные проекты, затем менее прибыльные и т.д. Следовательно, связь между изменением ожидаемой нормы чистой прибыли и объемом инвестиций носит прямой, но ступенча-

тый характер. Высокая норма ожидаемой чистой прибыли привлекает больше инвестиций, а низкая — меньше.

Рост инвестиций вызывает увеличение дохода в обществе, а

сокращение инвестиций — его уменьшение. Каждое последующее увеличение или уменьшение инвестиций может вызывать значительно большее увеличение или уменьшение национального дохода. Это усиленное влияние изменения инвестиций на изменение дохода называют эффектом мультипликатора (мультипликатором инвестиций) (Минв):

изменения в реальном доходе (ЧНП или НД)

Минв = первоначальное изменение в инвестициях

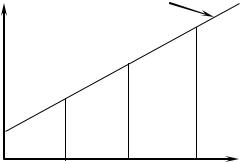

Предположим, первоначальный равновесный объем производства

(или дохода) при инвестициях в 30 млрд. руб. составляет 200 млрд.руб

(рис.33). Если мультипликатор равен 10, то увеличение инвестиций на 10

млрд.руб. (с 30 до 40 млрд.руб.) вызывает прирост дохода на 100 млрд.руб. (с 200 до 300 млрд. руб.). И наоборот, при том же мультипликаторе сокращение инвестиций на 10 млрд.руб. (с 30 до 20 млрд.руб.) вызывает уменьшение объема производства (дохода) на 100 млрд.руб. (с 200 до 100

млрд.руб.).

147

Сбережения и |

|

Линия сбережений |

|

|

инвестиции, |

|

Е1 |

Инв1 |

|

млрд. руб. |

40 |

|||

|

||||

|

|

|

||

|

|

Е0 |

Инв0 |

|

|

30 |

|

||

|

Е2 |

|

||

|

|

|

||

|

20 |

|

Инв2 |

|

|

|

|

10

Доход, млрд.руб.

0 |

100 |

200 |

300 |

Рис.33. Зависимость изменения дохода (ЧНП) от объема инвестиций в экономике полной занятости

Явление мультипликатора основывается на двух очевидных фактах:

1) для экономики характерны повторяющиеся, непрерывные потоки расходов и доходов, где потраченные средства одного субъекта (потре-

бителя) получает в виде выручки другой субъект (продавец); 2) любое изменение дохода влечет за собой изменения и в потреблении, и в сбе-

режении в том же направлении, что и изменение дохода. При этом про-

порциональность разделения дохода на потребление и сбережение остается достаточно устойчивой (неизменной) при любом изменении дохода.

Исходя из этого, на практике мультипликатор инвестиций определяется по формуле: Минв= 1 : ПСС = 1 : (1 — ПСП).

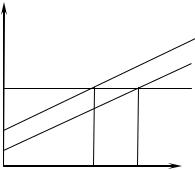

Автоматическое превращение всех сбережений в инвестиции про-

исходит в экономике полной занятости. Если же в экономике ресурсы используются не полностью, то по мере увеличения сбережений возникает парадокс бережливости: попытки общества больше сберегать, когда не все ресурсы заняты, могут привести к фактическому сокращению производства и дохода в больших размерах. Объясняется это тем, что большие сбережения сокращают инвестиции, а это на мультипликационном эффекте еще больше сокращает производство и делает общество беднее (рис.34). Стремление меньше потреблять и больше сберегать при уровне дохода в 150 млрд. руб. сдвигает линию сбережения

148

С1 влево и вверх в положение С2 (с объема 5 млрд.руб. до 10-и). При неизменном уровне плановых инвестиций равновесный объем ЧНП сни-

зится на 50 млрд. руб. (со 150 до 100 млрд. руб.). Это происходит потому,

что если население потребляет меньше из своих доходов, а бизнес не стремится инвестировать больше, то продажи упадут и объем производства сократится.

Инвестиции и |

|

|

|

|

сбережения, |

|

|

|

|

млрд.руб. |

35 – |

|

С2 |

|

|

30 |

– |

|

|

|

25 |

– |

|

С1 |

|

20 |

– |

Е2 |

Инвплан. |

|

15 |

– |

||

|

|

|||

|

|

Е1 |

||

|

10 |

– |

|

|

|

|

|

||

|

5 |

– |

|

|

0 |

|

Доход (ЧНП), млрд.руб. |

|

100 |

150 |

||

|

Рис.34. Зависимость изменения объемов производства (дохода) от изменения объема сбережений в экономике неполной занятости

Известно, что вся идеология рыночной экономики построена на принципах бережливости и экономии. Но при определенных обстоятельст-

вах соблюдение этих принципов может способствовать не процветанию, а

стагнированию (застою) производства и распространению бедности. Про-

исходит это именно в периоды спада экономики, когда много ресурсов не используется. В это время не следует убеждать людей больше сберегать с целью восстановить процветание и повысить благосостояние. Результат будет обратный — снижение деловой активности и уровня жизни. В

подобные времена многие привычные аргументы (догмы) превращаются в свою противоположность. Оказывается для повышения деловой активности и уровня жизни населения в экономике неполной занятости следует убеждать людей больше средств тратить и меньше сберегать,

стимулируя, развитие экономики.

149

11. Проблема цикличности развития экономики

11.1. Экономический рост: понятие, типы и источники

экономического роста

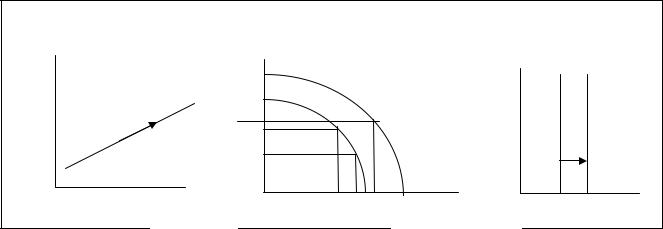

Экономический рост представляет собой долгосрочную тенденцию

увеличения реального ВВП. Графически экономический рост может быть

представлен тремя способами:

1)через кривую реального ВВП;

2)через кривую производственных возможностей;

3)с помощью модели совокупного спроса – совокупного предложения (модели AD-AS) (рис.35).

а) |

б) |

|

|

|

|

в) |

|

|

Инвестиционные товары |

|

|

|

|

|

|

|

|

Реальный |

|

|

|

|

|

|

|

|

ВВП |

|

|

|

|

|

LRAS1 |

LRAS2 |

|

|

|

|

|

|

P |

|

||

|

КПВ2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

КПВ1 |

|

|

|

|

|

|

|

TREN |

|

D |

|

|

|

|

|

|

I3 |

A |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

I1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

B |

|

|

|

|

|

|

|

|

I2 |

|

|

|

|

|

|

|

Время (годы) |

С1 С2 |

С3 |

Потребительские |

|

Y*1 |

Y*2 |

Y |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

товары |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 35. Экономический рост |

|

|

|

|

|

|||

Кривая производственных возможностей (КПВ) отражает ограниченность ресурсов в экономике в определенный период времени.

Каждая точка кривой соответствует некоторому сочетанию количеств потребительских товаров и инвестиционных товаров, которое можно произвести с помощью имеющихся экономических ресурсов. Например, в

точке А на КПВ1 с помощью того количества ресурсов, которое соответствует этой кривой, можно произвести количество потребительских

150