- •7. Виды объемных и силовых деформаций бетона. Связь между напряжениями и деформациями в бетоне при упругой и упругопластической работе.

- •13. Лесоматериалы для деревянных конструкций.

- •14.Строение, пороки и качество древесины.

- •1.Прочностные характеристики грунтов, способы их определения в лабораторных и полевых условиях. Основные закономерности.

- •2.Расчетное сопротивление грунта, его физический смысл и возможность превышения.

1.Прочностные характеристики грунтов, способы их определения в лабораторных и полевых условиях. Основные закономерности.

Виды испытаний прочностных характеристик грунтов:

Испытания на сдвиговом приборе – при прямом плоскостном срезе цилиндрического образца грунта выполняется в лабораторных условиях.

Испытания в приборе трехосного сжатия (стабилометре). Методика проведения испытаний с наибольшей полнотой отражает работу грунта в основании. При загружении грунта в приборе создается трехосное напряженное состояние с измерением каждого компонента напряжения. Конструкция прибора позволяет определить: нейтральное или поровое давление по манометру, продольную и поперечную деформацию образца, изменение объема образца по валюмометру.

Помимо прочностных характеристик на этом приборе можно определить деформационные характеристики (коэффициент Пуассона, модуль деформации).

Испытания при одноосном сжатии. Проводятся для тугопластичных и твердых глин, которые хорошо сохраняют форму после обработки образцов. Образцы изготавливают в форме цилиндра с соотношением размеров h=(1,5 – 2,0) d. Разрушение образцов будет происходить как у хрупких материалов по плоскости, где касательные напряжения достигают предельного сопротивления сдвигу. Угол наклона этой плоскости стремится к 45 градусов.

Лопастные испытания – проводятся в полевых условиях для грунтов, из которых трудно отбирать образцы без нарушения природного строения (торф, илы, глинистые водонасыщенные грунты). Для испытания откапывается небольшой шурф, в грунт вдавливается крестовина прибора и фиксируется крутящий момент, при котором происходит срез грунта лопастью по цилиндрической поверхности. Результаты испытаний используются для расчета угла внутреннего трения и сцепления.

Метод шарикового штампа. Применяется для определения сцепления для связных грунтов (глинистых) и вязких (льдистых, вечномерзлых). Испытания состоят во вдавливании в исследуемый грунт сферического штампа постоянной нагрузкой Р и измерении во времени осадки S. Расчетное сопротивление вычисляется по формуле:

,

где В – диаметр штампа.

,

где В – диаметр штампа.

Испытания на сдвиг в шурфах. Применяются в основном для крупнообломочных грунтов, из которых невозможно отобрать для лабораторных испытаний. Эти испытания аналогичны испытаниям в сдвиговом приборе.

2.Расчетное сопротивление грунта, его физический смысл и возможность превышения.

СНиПом допускается при проектирований оснований фундаментов для предварительных расчетов, а также для назначения характеристик грунта, входящих в расчеты оснований и фундаментов зданий и сооружений II-IY классов, принимать значения сцепления, углов внутреннего трения и модулей деформаций по таблицам. Пользуясь этими данными, по формулам вычисляют нормативное сопротивление грунта RН. В таблицах СНиП значения характеристик грунта даются нормативные и расчетные. Нормативные значения используются при расчетах деформаций оснований, расчетные – в расчетах оснований по устойчивости.

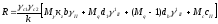

В СНиП 2.02.01-83 расчетное сопротивление грунта вычисляется по формуле (7):

,

где

,

где

-

коэффициенты условий работы, принимаемые

по табл. 3 СНиП 2.02.01-83;

-

коэффициенты условий работы, принимаемые

по табл. 3 СНиП 2.02.01-83;

-

коэффициент, зависящий от вида грунта;

-

коэффициент, зависящий от вида грунта;

-

коэффициент, зависящий от жесткости

конструктивной схемы здания;

-

коэффициент, зависящий от жесткости

конструктивной схемы здания;

к – коэффициент, принимаемый равным: к = 1, если прочностные характеристики грунта ( и с) определены непосредственными испытаниями, и к = 1,1, если они приняты по табл. 1-3 рекомендуемого приложения 1;

![]() -

коэффициенты, принимаемые по табл. 4 в

зависимости от ;

-

коэффициенты, принимаемые по табл. 4 в

зависимости от ;

b – ширина подошвы фундамента, м.;

-коэффициент,

принимаемый равным: при b<10

м -

-коэффициент,

принимаемый равным: при b<10

м -

![]() =

1, приb

> 10 м -

=

1, приb

> 10 м -

![]() =

= (здесь

(здесь

=

8 м);

=

8 м);

- осредненное расчетное значение

удельного веса грунтов, залегающих ниже

подошвы фундамента, а при наличии

подземных вод определяется с учетом

взвешивающего действия воды;

- осредненное расчетное значение

удельного веса грунтов, залегающих ниже

подошвы фундамента, а при наличии

подземных вод определяется с учетом

взвешивающего действия воды;

-

то же, залегающих выше подошвы фундамента;

-

то же, залегающих выше подошвы фундамента;

- глубина заложения фундаментов

безподвальных сооружений от уровня

планировки или приведенная глубина

заложения наружных и внутренних

фундаментов от пола подвала;

- глубина заложения фундаментов

безподвальных сооружений от уровня

планировки или приведенная глубина

заложения наружных и внутренних

фундаментов от пола подвала;

,

где

,

где

-

толщина слоя грунта выше подошвы

фундамента со стороны подвала;

-

толщина слоя грунта выше подошвы

фундамента со стороны подвала;

-

толщина конструкции пола подвала, м;

-

толщина конструкции пола подвала, м;

-

расчетное значение удельного веса

материала пола подвала;

-

расчетное значение удельного веса

материала пола подвала;

-

глубина подвала – расстояние от уровня

планировки до пола подвала, м. (для

сооружений с подвалом шириной

-

глубина подвала – расстояние от уровня

планировки до пола подвала, м. (для

сооружений с подвалом шириной

м. и глубиной > 2 м. принимается

м. и глубиной > 2 м. принимается м.,

при ширине подвалаB>20

м.

м.,

при ширине подвалаB>20

м.

.

.

Расчетное

сопротивление грунта допускается

определять по этой формуле при любой

форме фундаментов в плане. Если подошва

фундаментов имеют форму круга или

правильного многоугольника площадью

А, принимается

.

.