- •В.Г. Ланских телекоммуникации в информационных сетях (Курс лекций)

- •Содержание

- •Глава 1 12

- •Глава 2 71

- •Глава 3 138

- •Глава 4 216

- •Предисловие

- •Лекция 1. Назначение, структура и классификация информационных сетей Введение

- •Глава 1 Информационные сети и их основные характеристики

- •1.1. Назначение и обобщенная структура информационной сети

- •1.2. Классификация информационных сетей

- •Контрольные вопросы к лекции 1

- •Лекция 2. Классификация информационных сетей по скорости передачи, размеру сети и типу структуры

- •Контрольные вопросы к лекции 2

- •Лекция 3. Классификация информационных сетей по способам коммутации и способам управления сетью

- •Контрольные вопросы к лекции 3

- •Лекция 4. Многоуровневая архитектура информационных сетей

- •1.3. Многоуровневая архитектура информационных сетей

- •1.4. Обобщенная структура канала передачи данных

- •1.5. Стандарты в области ис и тк

- •Контрольные вопросы к лекции 4

- •Резюме к первой главе

- •Лекция 5. Дискретный канал глава 2 методы передачи данных на физическом уровне

- •2.1. Дискретный канал

- •Контрольные вопросы к лекции 5

- •Лекция 6. Среда распространения сигнала

- •2.2. Разновидности среды распространения сигнала

- •Контрольные вопросы к лекции 6

- •Лекция 7. Непрерывные методы модуляции и манипуляции

- •2.3. Методы модуляции

- •Контрольные вопросы к лекции7

- •Лекция 8. Методы импульсной и цифровой модуляции. Стандарты физического уровня

- •2.4. Стандартные интерфейсы физического уровня

- •Контрольные вопросы к лекции 8

- •Резюме к второй главе

- •Лекция 9. Назначение и классификация помехоустойчивых кодов глава 3 методы передачи данных на канальном уровне

- •3.1. Помехоустойчивое кодирование

- •Код на одно сочетание (или код с постоянным весом )

- •Разделимые коды с обнаружением ошибок

- •Контрольные вопросы к лекции 9

- •Лекция 10. Коды с обобщенными проверками на четность

- •Контрольные вопросы к лекции 10

- •Лекция 11. Полиномиальные коды

- •Контрольные вопросы к лекции 11

- •Лекция 12. Обмен данными на канальном уровне

- •3.2. Обмен данными на канальном уровне

- •Контрольные вопросы к лекции 12

- •Резюме к третьей главе

- •Лекция 13. Модемы. Устройство. Классификация Глава 4 Модемы. Классификация и основные принципы работы

- •4.1. Устройство современного модема

- •4.2. Классификация модемов

- •Контрольные вопросы к лекции 13

- •Лекция 14. Области применения модемов

- •Контрольные вопросы к лекции 14

- •Лекция 15. Цифровые, пакетные, сотовые модемы

- •Контрольные вопросы к лекции 15

- •Лекция 16. Методы модуляции и сжатия данных

- •Контрольные вопросы к лекции 16

- •Лекция 17. Методы обнаружения ошибок

- •Контрольные вопросы к лекции 17

- •Резюме к четвертой главе

- •Библиографический список

Лекция 5. Дискретный канал глава 2 методы передачи данных на физическом уровне

2.1. Дискретный канал

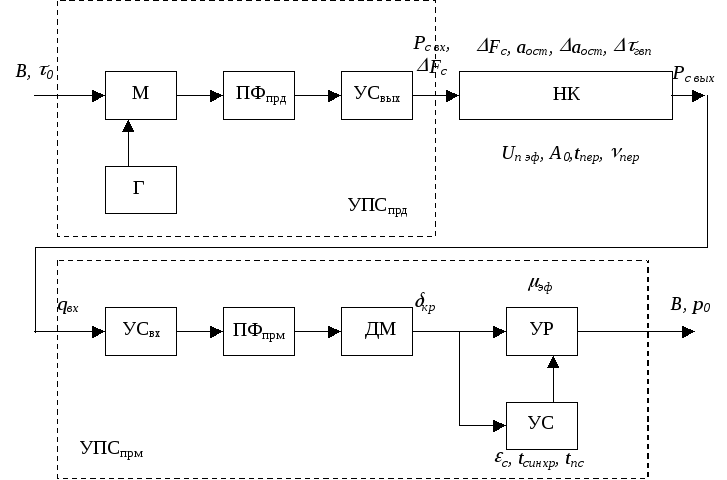

В соответствии с данным ранее определением дискретным каналом называется совокупность (рис. 2.1) непрерывного канала (НК) с включенными на его входе и выходе устройствами преобразования сигнала (УПС).

|

|

|

Рисунок 2.1. Обобщенная структура дискретного канала |

Основными характеристиками, определяющими качество и эффективность передачи данных, являются скорость и верность передачи.

Скорость

передачи V

информации равна количеству информации,

передаваемому по каналу в единицу

времени

![]() ,

гдеmc

-число позиций сигнала, 0

-длительность единичного элемента

сигнала. Для двухпозиционных сигналов

,

гдеmc

-число позиций сигнала, 0

-длительность единичного элемента

сигнала. Для двухпозиционных сигналов

![]() .

.

Величина

![]() определяет количество элементов,

передаваемых по каналу в секунду, и

носит название скорости модуляции

определяет количество элементов,

передаваемых по каналу в секунду, и

носит название скорости модуляции![]() (Бод). Таким образом, для двоичных систем

скорость передачи и скорость модуляции

численно совпадают.

(Бод). Таким образом, для двоичных систем

скорость передачи и скорость модуляции

численно совпадают.

Верность передачи данных оценивается вероятностями ошибочного приема единичных элементов p0 и кодовых комбинаций pкк.

Таким образом, основной задачей дискретного канала является передача цифровых сигналов данных по каналу связи с требуемой скоростью V и вероятностью ошибки p0.

Для уяснения процесса реализации этой задачи представим структуру дискретного канала (рис. 2.2), указав на ней лишь те блоки УПС, которые определяют системные характеристики дискретного канала.

|

|

|

Рисунок 2.2. Детализированная структура дискретного канала |

На вход канала поступают цифровые сигналы данных длительностью 0 со скоростью B бит/с. В УПСпрд эти сигналы преобразуются по частоте (модулируются М и Г) и проходят через полосовой фильтр ПФпрд и усилитель УCвых, с выхода которого передаются в канал связи с определенным уровнем Pс вх и шириной спектра Fc.

Канал связи (включая соединительные линии) характеризуется шириной полосы пропускания Fк, остаточным затуханием аост, неравномерностями остаточного затухания аост и группового времени прохождения (ГВП) гвп в полосе канала связи.

Кроме этого в канале имеются помехи. Помехой называется любое случайное воздействие на сигнал, которое ухудшает верность воспроизведения переданного сообщения. Помехи весьма разнообразны по своему происхождению и физическим свойствам.

В общем случае влияние помехи n(t) на сигнал u(t) можно выразить оператором z=(u,n).

В частном случае, когда оператор вырождается в сумму z=u+n, помеха называется аддитивной. Аддитивные помехи по своей электрической и статистической структурам подразделяются на:

1) флуктуационные или распределенные по частоте и по времени,

2) гармонические или сосредоточенные по частоте,

3) импульсные или сосредоточенные по времени.

Флуктуационная помеха – это непрерывный во времени случайный процесс. Чаще всего его полагают стационарным и эргодическим с нормальным распределением мгновенных значений и нулевым средним. Энергетический спектр такой помехи в пределах анализируемой полосы частот полагают равномерным. Флуктуационные помехи обычно задаются спектральной плотностью или среднеквадратическим значением напряжения Uп эфф в полосе канала связи.

Гармоническая помеха – это аддитивная помеха, спектр которой сосредоточен в сравнительно узкой полосе частот, сопоставимой или даже существенно более узкой, чем полоса частот сигнала. Эти помехи полагают равномерно распределенными в полосе частот, т.е. вероятность появления этой помехи в некоторой полосе частот пропорциональна ширине этой полосы и зависит от среднего числа nгп помех, превышающих пороговый уровень средней мощности сигнала в единице полосы частот.

Импульсная помеха – аддитивная помеха, представляющая собой последовательность импульсов, возбуждаемых кратковременными ЭДС апериодического или колебательного характера. Моменты появления импульсной помехи полагают равномерно распределенными во времени. Это означает, что вероятность появления импульсной помехи в течение интервала времени Т пропорциональна длительности этого интервала и среднему числу nип помех в единицу времени, зависящему от допустимого уровня помех. Импульсные помехи задаются обычно законами распределения с их численными параметрами, либо максимальной величиной произведения А0 длительности импульсной помехи на ее амплитуду. К ним можно отнести и кратковременные перерывы (дробления), задаваемые законами распределения с конкретными численными параметрами или средней длительностью перерывов tпер и их интенсивностью пер.

Если оператор может быть выражен в виде произведения z=ku, где k(t) - случайный процесс, то помеху называют мультипликативной.

В реальных каналах обычно имеют место как аддитивные, так и мультипликативные помехи, т.е. z=ku+n.

На вход УПСпрм, состоящего из линейного усилителя УСвх, полосового фильтра ПФпрм, демодулятора ДМ, устройств регистрации УР и синхронизации УС со скоростью В поступает смесь сигнала с помехой, характеризуемая отношением сигнал/помеха qвх. После прохождения приемного фильтра ПФпрм отношение сигнал/помеха несколько улучшается.

В ДМ, за счет воздействия помех выходные сигналы искажаются по форме, изменение которой численно выражается величиной краевых искажений кр.

Для уменьшения вероятности ошибки за счет влияния краевых искажений или дроблений сигналы с выхода ДМ подвергаются стробированию или интегрированию, которое осуществляется в УР под действием синхроимпульсов, формируемых в устройстве синхронизации УС. УР характеризуется исправляющей способностью эф, а УС – погрешностью синхронизации с, временем синхронизации tсинхр и временем поддержания синхронизма tпс.

Рассмотренные вопросы исследуются в лабораторной работе №3 «Характеристики дискретного канала» [1. с. 22-33].