- •В.В. Чуркин численные методы

- •Содержание

- •Нелинейных уравнений Краткие сведения

- •1 Метод деления пополам (метод дихотомии, метод бисекций)

- •2 Метод хорд

- •3 Метод касательных (метод Ньютона)

- •4 Метод секущих

- •5 Метод итераций

- •5 Комбинированные методы решений нелинейных уравнений

- •Решение нелинейных уравнений в системе Mathcad

- •Пример построения графика функции и решения нелинейного уравнения

- •Лабораторная работа 1

- •Задание

- •Контрольные вопросы

- •Краткие сведения

- •Интерполирование в системе Mathcad

- •Лабораторная работа 2

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Краткие сведения Алгебра матриц

- •Алгоритмы формирования матриц

- •Методы разложения матриц

- •Методы обращения матриц

- •Операции с векторами и матрицами в системе Mathcad

- •Лабораторная работа 3

- •Задание

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Методы решений систем линейных алгебраических уравнений (слау) Краткие сведения

- •Прямые методы решений слау Метод Гаусса

- •Метод ортогонализации строк

- •Метод решения системы с ленточными матрицами

- •Метод Холецкого

- •Метод квадратного корня Пусть требуется решить слау с симметрической положительно определенной матрицей Матрица приводится к виду где

- •Метод прогонки

- •Метод вращений

- •Итерационные методы решений слау

- •Метод релаксации

- •Вычисление матричных выражений

- •Пример решения слау в системе Mathcad

- •Лабораторная работа 4

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа 5

- •Контрольные вопросы

- •Краткие сведения

- •Выполнение аппроксимации (регрессии) в системе Mathcad

- •Пример проведения регрессий – линейной и линейной общего вида

- •Лабораторная работа 6

- •Задание

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Краткие сведения

- •Вычисление первообразных и интегралов в системе Mathcad

- •Лабораторная работа 7

- •Задание

- •Варианты вычисляемых интегралов и методов (формул) вычислений представлены в таблицах 1 и 2

- •Контрольные вопросы

- •Краткие сведения

- •Метод интегрирования оду с помощью ряда Тейлора

- •Метод Эйлера

- •Метод Рунге-Кутта третьего порядка рк3

- •Ошибки методов

- •Интегрирование систем оду и оду высших порядков

- •Методы прогноза и коррекции

- •Первый вариант метода Адамса

- •Второй вариант метода Адамса

- •Метод на основе методов Милна и Адамса-Башфорта

- •Метод Хемминга

- •Интегрирование систем оду в системе Mathcad

- •Пример 2

- •Контрольные вопросы

Нелинейных уравнений Краткие сведения

Рассматриваемые ниже методы относятся к алгебраическим и трансцендентным уравнениям, а также к уравнениям, содержащим нелинейные функции, например, показательную, логарифмическую и т.д.

Алгебраическое уравнение

![]()

имеет

![]() корней. В общем случае коэффициенты

корней. В общем случае коэффициенты![]() могут быть действительными и комплексными;

здесь используется случай действительных

коэффициентов.

могут быть действительными и комплексными;

здесь используется случай действительных

коэффициентов.

Трансцендентные уравнения имеют

бесконечное множество корней, например,

уравнение

![]() ,

которое содержит периодическую

тригонометрическую функцию.

,

которое содержит периодическую

тригонометрическую функцию.

Процесс вычисления корней нелинейных уравнений состоит из двух этапов:

1) отделение корней, т.е. установление

возможно более тесных промежутков

![]() ,

в которых содержится один и только один

корень уравнения

,

в которых содержится один и только один

корень уравнения

![]()

2) уточнение отделенных корней, т.е. доведение значений корней до заданной степени точности.

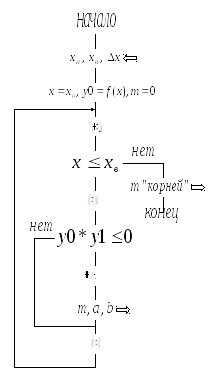

Отделение корней

Для отделения корней

можно воспользоваться методом линейного

поиска, в котором диапазон поиска

![]() проходится с шагом

проходится с шагом![]() при выполнении условия

при выполнении условия

![]() принимается решение о наличии корня в

промежутке

принимается решение о наличии корня в

промежутке

![]() .

В общем случае в диапазоне поиска может

оказаться несколько корней (

.

В общем случае в диапазоне поиска может

оказаться несколько корней (![]() ),

к каждому из которых следует применить

операцию уточнения. Иллюстрация и

алгоритм отделения корней представлены

соответственно на рис.1.1 и 1.2 приложения.

),

к каждому из которых следует применить

операцию уточнения. Иллюстрация и

алгоритм отделения корней представлены

соответственно на рис.1.1 и 1.2 приложения.

Уточнение корней

Существует несколько основных методов уточнения корней уравнений.

1 Метод деления пополам (метод дихотомии, метод бисекций)

Это наиболее надежный алгоритм, особенно

когда о поведении

![]() известно только, что

известно только, что![]() - функция действительной переменнойx

и известен интервал

- функция действительной переменнойx

и известен интервал

![]() ,на котором

,на котором![]() меняет знак (рис.1.3). Следовательно, между

меняет знак (рис.1.3). Следовательно, между![]() и

и![]() существует точка, в которой функция

обращается в нуль. Если разделить

интервал пополам и узнать, больше

существует точка, в которой функция

обращается в нуль. Если разделить

интервал пополам и узнать, больше

Рис.1.1 – иллюстрация к отделению корней

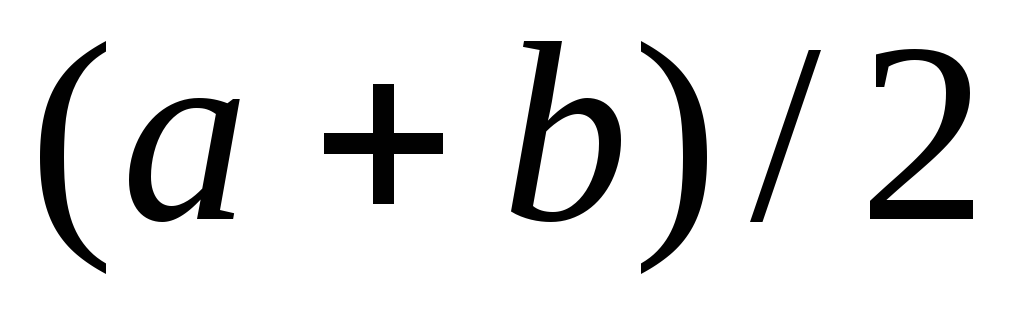

нуля или меньше нуля функция в точке деления, то можем указать подынтервал, в котором функция меняет знак. Последующим делением указываемых подынтервалов можно сколь угодно близко подойти к корню: например, за 10 шагов интервал с корнем будет уменьшен в 1024 раза. При заданной абсолютной точности алгоритм метода деления пополам состоит из следующих шагов (рис.1.4)

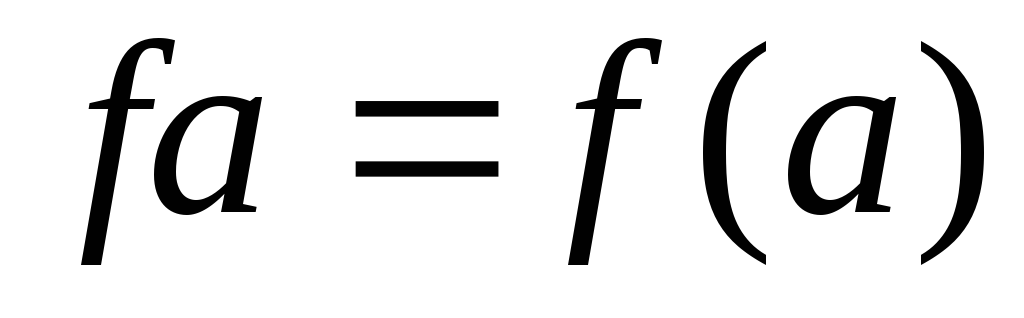

Вычислить

и

и .Затраты машинного времени на уточнение

корня оценивают косвенно, по количеству

обращений к функции

.Затраты машинного времени на уточнение

корня оценивают косвенно, по количеству

обращений к функции -

- ,

следовательно,

,

следовательно, будет инкрементирован дважды.

будет инкрементирован дважды.Если знаки

и

и не совпадают, т.е.

не совпадают, т.е.

,

и

,

и ,

то нужно заменить

,

то нужно заменить на

на и перейти к п.1.

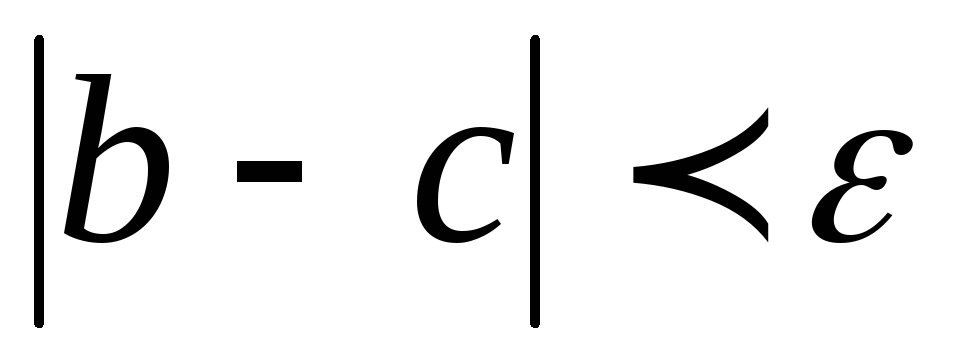

и перейти к п.1.Если же при

,

следует прекратить вычисления, т.к.

достигнута заданная точность.

,

следует прекратить вычисления, т.к.

достигнута заданная точность.Если

,и

,и ,

то нужно заменить

,

то нужно заменить на

на и перейти к п.1; в противном случае -

прекратить вычисления, так как достигнута

заданная точность. Любой из концов

отрезка

и перейти к п.1; в противном случае -

прекратить вычисления, так как достигнута

заданная точность. Любой из концов

отрезка ,

а лучше его серединаможет быть использована в качестве

корня

,

а лучше его серединаможет быть использована в качестве

корня уравнения

уравнения .

.

Отметим основные достоинства метода

деления пополам: 1) абсолютно надежен;

2) скорость сходимости не зависит от

вида

![]() .

.

Рис.1.2 – алгоритм отделения корней

2 Метод хорд

Метод деления пополам будет улучшен,

если для следующего вычисления

использовать не середину отрезка

![]() ,

а то значение

,

а то значение![]() в котором дает нуль линейная интерполяция

между двумя известными значениями

функции

в котором дает нуль линейная интерполяция

между двумя известными значениями

функции![]() противоположного знака (рис.1.5).

противоположного знака (рис.1.5).

Геометрически способ линейной интерполяции

эквивалентен замене кривой

![]() хордой, проходящей через точки

хордой, проходящей через точки![]() и

и![]()

Рис.1.3а,б – иллюстрации к методу деления пополам

Уравнение хорды:

![]()

Полагая

![]() и

и![]() получаем приближение к корню:

получаем приближение к корню:

![]()

(1)

(1)

Алгоритм метода хорд (рис.1.6):

Вычислить

и

и

Вычислить

по формуле (1) и

по формуле (1) и

Если знаки

и

и совпадают, т.е.

совпадают, т.е.

то

конец

то

конец неподвижен. В этом случае приняты:

неподвижен. В этом случае приняты:

если

если .Затем перейти к п.2. В противном случае,

т.е. при

.Затем перейти к п.2. В противном случае,

т.е. при вычисления завершены, т.к. заданная

точность достигнута.

вычисления завершены, т.к. заданная

точность достигнута.Если

неподвижен конец

неподвижен конец .

В случае

.

В случае :

:

Затем перейти к п.2. Иначе – вычисления

завершены. Значение

Затем перейти к п.2. Иначе – вычисления

завершены. Значение используется как корень уравнения.

используется как корень уравнения.

Достоинства метода хорд: 1) абсолютно надежен; 2) в большинстве случаев имеет более быструю сходимость, чем метод деления пополам.

Недостаток: скорость сходимости зависит

от вида

![]() ,

и поэтому для некоторых функций число

шагов на уточнение корня может оказаться

большим, чем в методе деления пополам.

,

и поэтому для некоторых функций число

шагов на уточнение корня может оказаться

большим, чем в методе деления пополам.

Рис.1.4 – алгоритм метода деления пополам