- •Основы построения телекоммуникационных систем и сетей

- •Предисловие

- •Введение

- •Лекция 1

- •Основные понятия и определения

- •Основные понятия и определения. Классификация систем электросвязи

- •Вопросы и задачи для самоконтроля

- •Лекция 2 Первичные сигналы электросвязи Первичные сигналы электросвязи и их физические характеристики

- •Сигналы передачи данных и телеграфии

- •Вопросы и задачи для самоконтроля

- •Лекция 3 Каналы передачи Каналы передачи, их классификация и основные характеристики

- •Типовые каналы передачи

- •Вопросы и задачи для самоконтроля

- •Лекция 4 Двусторонние каналы Построение двусторонних каналов

- •Развязывающие устройства, требования к ним и классификация

- •Анализ резисторной дифференциальной системы

- •Лекция 5 Трансформаторная дифференциальная система Анализ трансформаторной дифференциальной системы

- •Определение условия непропускания тдс от полюсов 4-4 к полюсам 2-2

- •Определение входных сопротивлений тдс

- •Определение затуханий уравновешенной тдс в направлениях передачи

- •Анализ неуравновешенной трансформаторной дифференциальной системы

- •Сравнение трансформаторной и резисторной дифференциальных систем

- •Лекция 6 Двусторонний канал как замкнутая система Устойчивость двусторонних каналов

- •Устойчивость телефонного канала

- •Искажения от обратной связи

- •Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 4-6

- •Лекция 7 Общие принципы построения многоканальных систем передачи

- •Обобщенная структурная схема многоканальной системы передачи

- •Методы разделения канальных сигналов

- •Взаимные помехи между каналами

- •Вопросы и задачи для самоконтроля

- •Лекция 8 Принципы формирования канальных сигналов в системе передачи с частотным разделением каналов

- •Формирование канальных сигналов

- •Способы передачи амплитудно-модулированных сигналов

- •Квадратурные искажения при передаче амплитудно-модулированных сигналов

- •Лекция 9 Методы формирования одной боковой полосы. Искажения в каналах и трактах сп с чрк

- •Фильтровой метод формирования обп

- •Многократное преобразование частоты

- •Фазоразностный метод формирования обп

- •Искажения в каналах и трактах систем передачи с частотным разделением каналов

- •Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля к лекциям 8и9

- •Лекция 10 Принципы построения и особенности работы систем передачи с временным разделением каналов Структурная схема системы передачи с временным разделением каналов

- •Формирование канальных сигналов в системах передачи с временным разделением каналов

- •Формирование канальных сигналов с помощью амплитудно-импульсной модуляции.

- •Формирование канальных сигналов с помощью широтно-импульсной модуляции.

- •Формирование канальных сигналов на основе фазоимпульсной модуляции.

- •Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов

- •Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.

- •Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов

- •Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.

- •Переходные влияния между каналами систем передачи с временным разделением каналов

- •Оценка переходных помех 1-го рода.

- •Оценка переходных помех 2-го рода.

- •Обобщенная структурная схема системы передачи с временным разделением каналов на основе фазоимпульсной модуляции

- •Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля

- •Лекция 11 Общие принципы формирования и передачи сигналов в цифровых системах передачи Постановка задачи

- •Квантование сигналов по уровню

- •Оценка шумов квантования Оценка шумов при равномерном квантовании.

- •Гармонический сигнал.

- •Речевой сигнал.

- •Речевой сигнал, поступающий от разных источников.

- •Многоканальный групповой телефонный сигнал.

- •Телевизионный сигнал.

- •Оценка шумов квантования при неравномерном квантовании.

- •Кодирование квантованных сигналов

- •Обобщенная структурная схема цифровой системы передачи

- •Виды синхронизации в цифровых системах передачи

- •Принципы регенерации цифровых сигналов

- •Линейное кодирование в цсп

- •Лекция 12

- •Разностные методы кодирования.

- •Иерархия цифровых систем передачи

- •Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция

- •Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция как система с линейным предсказанием.

- •Дельта-модуляция

- •Иерархия цифровых систем передачи на основе импульсно-кодовой модуляции

- •Объединение цифровых потоков в плезиохронной цифровой иерархии

- •Объединение цифровых потоков в синхронной цифровой иерархии

- •Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 11 и 12

- •Лекция 13 Общие принципы построения волоконно-оптических систем передачи Краткий исторический очерк

- •Обобщенная структурная схема волоконно-оптической системы передачи

- •Классификация волоконно-оптических систем передачи. Способы организации двусторонней связи на основе волоконно-оптических систем передачи. Способы уплотнения оптических кабелей

- •Лекция 14 Основные узлы оптических систем передачи. Оптический линейный тракт Оптические передатчики

- •Требования к источникам оптического излучения: их параметры и характеристики

- •Оптические приемники

- •Лавинные фотодиоды (лфд).

- •Шумы приемников оптического излучения.

- •Модуляторы оптической несущей

- •Виды модуляции оптической несущей.

- •Обобщенная структурная схема оптического линейного тракта

- •Оптические усилители

- •1. Усилители Фабри - Перо.

- •2. Усилители на волокне, использующие бриллюэновское расстояние.

- •3. Усилители на волокне, использующие рамановское расстояние,

- •4. Полупроводниковые лазерные усилители (пплу)

- •5. Усилители на примесном волокне

- •Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 13 и 14

- •Лекция 15 Общие принципы и особенности построения систем радиосвязи Основные понятия и определения. Классификация диапазонов радиочастот и радиоволн. Структура радиосистем передачи.

- •Общие принципы организации радиосвязи. Классификация радиосистем передачи

- •Особенности распространения радиоволн метрового -миллиметрового диапазонов

- •Антенно-фидерные устройства

- •Лекция 16 Построение радиорелейных и спутниковых линий передачи Основные понятия и определения. Классификация радиорелейных линий передачи. Принципы многоствольной передачи

- •Виды модуляции, применяемые в радиорелейных и спутниковых системах передачи

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 17 Особенности построения оборудования радиорелейных и спутниковых систем передачи Принципы построения оборудования радиорелейных линий передачи прямой видимости

- •Особенности построения тропосферных радиорелейных линий

- •Передача сигналов телевизионного вещания по радиорелейным линиям

- •Спутниковые системы передачи

- •Много станционный доступ с разделением сигналов по форме.

- •Принципы построения систем спутникового телевещания - ств

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 18 Общие принципы построения телекоммуникационных сетей Основные понятия и определения

- •Назначение и состав сетей электросвязи

- •Методы коммутации в сетях электросвязи

- •Структура сетей электросвязи

- •Принципы построения взаимоувязанной сети связи Российской Федерации

- •Многоуровневый подход. Протоколы, интерфейс, стек протоколов

- •Элементы теории телетрафика

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 19 Особенности построения вторичных телекоммуникационных сетей Состав и назначение сетей телефонной связи

- •Структура вторичных цифровых сетей общего пользования.

- •Состав и назначение телеграфных сетей

- •Сети передачи данных

- •Информационно-вычислительные сети. Сети эвм

- •Телематические службы

- •Цифровые сети интегрального обслуживания

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 20 Принципы построения сетей и систем радиосвязи Основные понятия и определения

- •Основы построения систем сотовой связи

- •Основы транкинговых систем радиосвязи

- •Основы построения систем беспроводного абонентского радиодоступа

- •Технико-экономические аспекты системы беспроводного абонентского радиодоступа

- •Вопросы для самоконтроля,

- •Основы построения телекоммуникационных систем и сетей

Структура сетей электросвязи

Понятие структуры сети раскрывает схему связей и взаимодействия ее элементов. При рассмотрении структуры сети выделяют следующие аспекты её описания: физический, определяющий состав и связи элементов и логический, отображающий взаимодействие элементов в процессе функционирования сети.

Физическая структура сети - это схема связей физических элементов сети: узлов коммутации (УК), оконечных пунктов (ОП) -станций и линий передачи в их взаимном расположении с характеристиками передачи и распределения сообщений.

Логическая структура сети определяет принципы установления связей, алгоритмы организации процессов и управления ими, логику функционирования программных средств.

Топологическая структура сети или просто топология - это обобщенная геометрическая модель физической структуры сети.

Более конкретный состав аппаратно-программных средств и схема их связей называется конфигурацией сети.

В дальнейшем, если не оговорено особо, под термином «структура» понимается топологическая структура.

Под архитектурой сети понимается совокупность физической, логической и функциональной структуры.

В качестве математической модели топологической структуры сети широко используется модель в виде графа (рис. 3).

Рис. 3. Граф структуры сети

Обычно вершины графа обозначаются цифрами (1, 2, 3, 4) и сопоставляются с УК и/или ОП, а ребра графа - буквами (а, Ь, с, d, e) и соответствуют каналам связи. В символической форме графы обозначаются G (А, В), где знак G выражает логическое содержание

данного понятия; А = {а1,а2, ....., aN} - множество вершин графа; В = {bij} - множество ребер между вершинами а\ и as. Вершины графа называются смежными, если они соединены ребром. Ребра могут быть ориентированными или направленными (ребро е) и неориентированными или ненаправленными (ребра а, Ь, с, о). Ориентированные ребра соответствуют односторонним каналам, а неориентированные-двусторонним каналам.

Различают три типа графов: 1) ориентированные графы, все ребра которых ориентированные; 2) неориентированные графы, не содержащие ориентированных ребер; 3) графы смежного типа, в которых имеются как ориентированные, так и неориентированные ребра. Каждому ребру может быть приписан некоторый «вес» -число или совокупность чисел, характеризующих какие-либо свойства данного ребра. В качестве веса принимаются, например, длина канала, пропускная способность, скорость передачи информации, число стандартных каналов, надежность, стоимость и т. д. Вершинам графа также могут быть приписаны веса.

Число входящих или исходящих (инцидентных) ребер, называют рангом узла r(ai), где i - номер узла. На рис. 3: r(a1) = 2, r(а2) = 3. Узел ранга 1 является тупиковым, так как через него не могут проходить никакие пути.

Путь

![]() из узла

а, в

узел aj

- это

упорядоченный

набор

ребер,

начинающихся

в узле

аi,

и

заканчивающихся

в узле

aj.

Для пути

конец каждого

предыдущего

ребра

совпадает

с началом

последующего ребра.

Путь

должен

быть

самонепересекающимся,

т.е.

не

проходящим

дважды

через

один и

тот же

узел.

Для

графа (см.

рис. 3)

между

вершинами

1 и 3

существуют

три

пути:

ab,

cd,

aed.

Множество

путей

между

этими

вершинами

из узла

а, в

узел aj

- это

упорядоченный

набор

ребер,

начинающихся

в узле

аi,

и

заканчивающихся

в узле

aj.

Для пути

конец каждого

предыдущего

ребра

совпадает

с началом

последующего ребра.

Путь

должен

быть

самонепересекающимся,

т.е.

не

проходящим

дважды

через

один и

тот же

узел.

Для

графа (см.

рис. 3)

между

вершинами

1 и 3

существуют

три

пути:

ab,

cd,

aed.

Множество

путей

между

этими

вершинами

![]() = ab

и cd

и aed.

Пути,

как и

ребра,

могут

быть

направленными

и

ненаправленными.

= ab

и cd

и aed.

Пути,

как и

ребра,

могут

быть

направленными

и

ненаправленными.

Рангом

пути

r

(![]() )

называется

число

ребер,

входящих

в данный

путь. Минимальный

ранг

пути

равен

1, например

r

(

)

называется

число

ребер,

входящих

в данный

путь. Минимальный

ранг

пути

равен

1, например

r

(![]() )

= 1, а

максимальный

- равен

N - 1, где

N - число

вершин

графа,

в этом

случае путь

проходит

через

все

вершины.

)

= 1, а

максимальный

- равен

N - 1, где

N - число

вершин

графа,

в этом

случае путь

проходит

через

все

вершины.

Путь, начинающийся и заканчивающийся в одной и той же вершине, называется контуром (циклом).

Связностью h называется минимальное число независимых путей, между всеми парами вершин. Для графа (см. рис. 3) h = 2.

Основные топологии телекоммуникационных сетей. Выбор конкретной топологии сети влияет не только на ее физическую структуру, но и существенно определяет все основные показатели сети.

В одних случаях топология задается заранее, в других - определяется на разных стадиях проектирования. Разработанная или выбранная топология сети оценивается по различным критериям: надежности, экономичности и т. д. Рассмотрим разновидности топологических структур, получивших наибольшее распространение в телекоммуникационных сетях.

1. Древовидная топология предполагает между каждой парой узлов только один путь, т.е. связность сети h = 1. На рис. 4 показаны разновидности древовидной топологии.

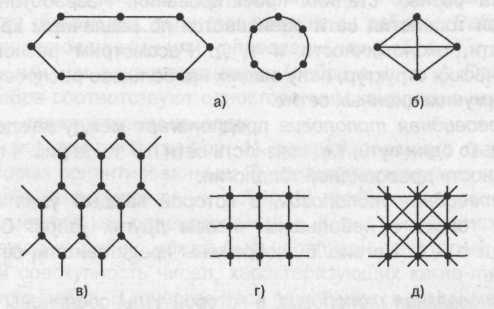

2. Сетевидная топология, в которой каждый узел является смежным только с небольшим числом других узлов. Связность такой сети h > 1. На рис. 5 изображены представители сетевидной топологии.

3. Полносвязная топология, в которой узлы соединены по принципу «каждый с каждым». На рис. 6 изображена подобная топология.

Если N

- число

узлов,

то число

ребер

равно

![]() ,

ранг

узла

,

ранг

узла

r= N -1. Без нарушения связности можно исключить N - 2 ребер.

Топология сети оказывает значительное влияние на основные показатели сети, особенно на надежность и живучесть. Чем выше связность сети, тем она более живуча и надежна. Наибольшей

связностью обладает полносвязная сеть, но для ее реализации требуется максимальное число каналов и, следовательно, сеть имеет высокую стоимость.

Рис. 4. Разновидности древовидной топологии: а -дерево; б-звезда; б -линейная (шина); г -снежинка; <Э -узловая с иерархией узлов

Рис. 5. Разновидности сетевидной топологии: а - петлевая (кольцевая); б- радиально-петлевая; в - сотовая; г - решетка; д - двойная решетка

Рис. 6. Полносвязная топология

Топология реальной сети обычно строится по иерархическому принципу: крупные узлы соединяются по принципу «каждый с каждым», а на низших уровнях используются простые топологии -дерево, шина, звезда, кольцо и т. д.