- •2.3. Системы охлаждения трансформаторов

- •2.4. Обозначение типа трансформатора

- •. Первые пять позиций образуют буквенное обозначение типа и могут принимать следующие значения:

- •Вопросы и задания для контроля

- •3. Принцип действия, уравнения, векторная диаграмма, схема замещения трансформатора

- •3.1. Принцип действия трансформатора

- •3.2. Магнитное поле, эдс и индуктивные сопротивления обмоток трансформатора

При переходе провода из одного слоя в другой направление намотки меняется. Поэтому у цилиндрических обмоток с числом слоёв больше одного направление намотки обмотки принимают по направ-лению намотки внутреннего слоя, то есть на рис. 2.5, а изображена двухслойная цилиндрическая обмотка с левой намоткой.

В качестве обмоток ВН широко применяются многослойные цилиндрические обмотки с числом слоёв проводов от 4 до 10–20. Слои проводов изолированы цилиндрами из кабельной бумаги. Обычно обмотку делят на 2–3 катушки осевыми охлаждающими каналами. Такие обмотки при мощности до 630 кВ·А выполняют из провода круглого сечения, при больших мощностях из провода прямоугольного сечения.

Более сложны в изготовлении винтовые обмотки, применяемые как обмотки НН при больших токах (более 150 А). Витки винтовой обмотки содержат от 4 до 100 параллельных проводов прямоугольного сечения 3 (рис. 2.5, б), плотно намотанных плашмя в радиальном направлении. Параллельные провода образуют одну, две или четыре группы (хода), следующих друг за другом в осевом направлении. Соответственно обмотку называют одно-, двух- или четырехходовой.

Провода 3 наматывают на прессованные из электрокартона рейки 5 (рис. 2.5, б). Рейки закреплены на поверхности бумажно-бакели-тового цилиндра 7 и образуют осевой охлаждающий канал между цилиндром и обмоткой. Радиальные охлаждающие каналы между ходами и витками шириной не менее 4 мм образуют набором прокладок 6 из электрокартона. Для фиксации от смещения прокладки нанизывают просечками на направляющую полосу 9 рейки 5 (рис. 2.5, б).

Все параллельные провода витка намотаны концентрически и их длина и сопротивление различны. Поэтому токи в параллельных проводах витка не равны. Для выравнивания токов в параллельных проводах и уменьшения добавочных потерь делают транспозицию (перекладку) проводов так, чтобы каждый провод занимал по длине обмот-ки все положения, возможные в пределах одного витка. Винтовые об-мотки имеют высокую электрическую и механическую прочность.

При напряжении 3 кВ и более применяют конструктивно подобные винтовым катушечные обмотки (рис. 2.5, в), которые образованы последовательным соединением от 20 до 100 и более катушек.

Катушки мотают плашмя проводом 3 прямоугольного сечения по спирали в перпендикулярной оси обмотки плоскости. В катушке два или больше витков, содержащих от одного до четырёх параллель-ных изолированных проводов. Часто все катушки мотают без разрыва проводов витка и обмотку называют непрерывной катушечной.

Катушки разделены закреплёнными на рейках 5 прокладками 6, образующими радиальные каналы (рис. 2.5, в). Соединения (переходы) между катушками 10 выполняют изгибом проводов витка на ребро.

Преимущество катушечных обмоток – высокие механическая и электрическая прочность, хорошие условия охлаждения, но изготовление их сложнее, чем цилиндрических и винтовых обмоток.

Подобны катушечным дисковые чередующиеся обмотки, у которых по высоте поочерёдно расположены катушки (диски) ВН и НН.

Более подробно устройство обмоток рассмотрено в [15, 18, 19].

Изоляция между витками, слоями, катушками обмотки называется продольной и обеспечивается собственной изоляцией проводов, масляными каналами, установкой изолирующих прокладок и перегородок из электрокартона, бумажно-бакелитовых цилиндров (рис. 2.5).

Ярмовая изоляция изолирует торцы обмоток от ярма. При напряжениях 6–35 кВ изоляцию выполняют в виде шайбы 1 (рис. 2.6) с прикрепленными с обеих сторон прокладками 2, образующими необходимый масляный промежуток. При напряжении выше 10 кВ ярмо между шайбами 1 закрывают щитками 3 из электрокартона. Детали 1, 2, 4 ярмовой изоляции делают из электрокартона.

Активную часть большинства трансформаторов помещают в бак 7 (рис. 2.7) с трансформаторным маслом (масляные трансформаторы) или, реже, негорючей синтетической жидкостью – совтолом, которые служат охлаждающей и изолирующей средой. Для лучшего отвода тепла от масла к окружающему воздуху по периметру бака размещают навесные радиаторы 24. Нагретое масло непрерывно циркулирует через заполненный силикагелем термосифонный фильтр 21, в котором очищается от влаги и продуктов окисления. Для защиты нагретого масла от контакта с воздухом и окисления бак закрыт крышкой, уплотненной прокладкой из маслостойкой резины.

Постоянное давление внутри бака при колебаниях температуры поддерживается за счет перетока масла из бака 7 в расширитель 18 и обратно по маслопроводу 15 (рис. 2.7). Внутренний объём расширителя сообщается с наружным воздухом через воздухоосушитель 20, служащий для удаления влаги из входящего в расширитель воздуха.

На торце расширителя со стороны вводов НН установлен маслоуказатель 19, служащий для контроля уровня масла в трансформаторе.

В трансформаторах мощностью 1600 кВ·А и более в рассечку трубопровода 15, соединяющего расширитель с баком, устанавливают газовое реле 16 (рис. 2.7). Газовые реле служат для защиты от всех видов внутренних повреждений (замыкание витков, некачественные пай-ка или резьбовое соединение отводов, пробой изоляции, «пожар в стали»), сопровождающихся выделением газа, быстрым перетоком масла из бака в расширитель и утечкой масла из трансформатора.

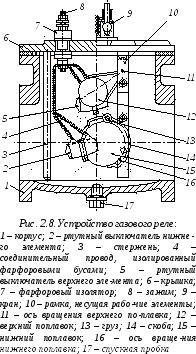

В нутри

чугунного кор-пуса1

расположены два металлических

поплавка 12

и 15

цилиндрической формы (рис. 2.8). Поплавки

могут поворачиваться относитель-но

неподвижных осей 11

и 16.

На поплавках с наруж-ной стороны

установлены стеклянные колбочки 2

и 5,

в которых впаяны контакты и налито

немного ртути.

нутри

чугунного кор-пуса1

расположены два металлических

поплавка 12

и 15

цилиндрической формы (рис. 2.8). Поплавки

могут поворачиваться относитель-но

неподвижных осей 11

и 16.

На поплавках с наруж-ной стороны

установлены стеклянные колбочки 2

и 5,

в которых впаяны контакты и налито

немного ртути.

Контакты соединены проводами 4 с зажимами 8 для подключения цепей сиг-нализации и отключения.

В нормальном состоянии корпус заполнен маслом и поплавки занимают верх-нее положение. Ртуть не за-мыкает контакты в колбочках. При малом газообразо-вании уровень масла в корпусе реле понижается, верхний поплавок 12 опускается,

ртуть замыкает контакты ртутного выключателя 5 и включает цепь звуковой сигнализации. В случае бурного газообразования текущая с большой скоростью струя масла опрокидывает нижний поплавок 15, и контакты выключателя 2 замыкают цепь отключения трансформатора.

При не отключённых защитой коротких замыканиях или возник-новении внутренней электрической дуги масло разлагается и образуется большое количество газа. Газ не может быстро выйти по трубопроводу малого диаметра 15 в расширитель 18 и наружу (рис. 2.7). Давление внутри бака повышается, что может привести к деформации и раз-рыву бака. Для защиты бака трансформаторов мощностью 1000 кВ·А и более применяют предохранительные трубу или клапан.

Предохранительная (выхлопная) труба 17 (рис. 2.7) диаметром не менее 150 мм из стального листа толщиной 1,5 мм крепится приваренным к нижнему концу фланцем к крышке бака. Нижний конец трубы сообщается с баком через отверстие в крышке. Во фланце верхнего конца трубы установлена перекрывающая трубу мембрана из стекла или другого легко разрушающегося материала. Мембрана уплотнена резиновыми прокладками, препятствующими сообщению внутреннего объёма трубы с окружающим воздухом. Чтобы не возникало избыточного давления или разрежения в замкнутой воздушной полости трубы, её соединяют трубопроводом 25 с воздушной полостью расширителя.

При повышении давления внутри бака мембрана разрушается, и газы вместе с маслом выбрасываются по выхлопной трубе наружу. Чтобы выбрасываемое масло не попадало на трансформатор, верхний конец трубы обычно несколько опущен вниз (рис. 2.7).

Предохранительные клапаны (не менее двух) устанавливают в верхней части стенки бака. Внутренние объёмы клапана и бака соединены через отверстие в стенке бака. При повышении избыточного дав-ления в баке до 0,8∙10 5 Па в клапане открывается отверстие, через которое сбрасывается масло. Время открытия клапана 0,05 с. Сброс масла прекращается при снижении избыточного давления до 3,5∙10 5 Па.

На крышке бака установлены вводы высшего 12 (рис. 2.7) и низшего 14 напряжения для подключения к сети обмоток ВН и НН, переключатель 10 для регулирования вторичного напряжения трансформатора. Обмотки соединены с вводами и переключателем отводами 9 из медных или алюминиевых проводов. Отводы фиксируют от смещения буковыми планками 4, закреплёнными на магнитопроводе.

Более подробно устройство и принцип действия элементов вспомогательного оборудования трансформаторов рассмотрены в [6, 18].

2.3. Системы охлаждения трансформаторов

По виду охлаждения активных частей различают трансформаторы с жидкостным (в основном масляным) охлаждением и сухие, охлаждающей средой которых служит воздух.

При работе трансформатора потери мощности Σp выделяются в виде тепла, повышающего температуру обмоток и магнитопровода. Соприкасаясь с обмотками и магнитопроводом, масло нагревается и движется вверх (рис 2.9, а), отдаёт тепло через стенки бака более холодному окружающему воздуху и, остывая, опускается вдоль стенок бака вниз. Так возникает конвективная циркуляция масла внутри бака. За счёт этого температура бака растёт и возникает поток тепла Q от внешней поверхности бака к окружающему воздуху.

Через какое-то время всё выделяющееся тепло будет передавать-ся воздуху и рост температуры трансформатора прекратится. Между баком и окружающим воздухом установится постоянная разница температуры θБВ, которая называется установившимся превышением тем-пературы бака над температурой охлаждающей среды, град,

![]() ,

(2.1)

,

(2.1)

где Σp – потери мощности в трансформаторе, Вт; α – коэффициент теп-лоотдачи, Вт/(град∙м2); S – площадь охлаждаемой поверхности бака, м2.

Также установятся постоянные превышения температур масла θМВ, обмоток θОВ, магнитопровода θСВ над окружающим воздухом.

Срок службы трансформатора зависит в основном от состояния изоляции, нагрев которой приводит к быстрому старению (снижению механической и электрической прочности). Повышение температуры на 10 °С сверх допустимой сокращает в два раза срок службы изоляции и всего трансформатора. Сильнее всего изоляция нагревается в местах контакта с магнитопроводом и, в первую очередь, с обмотками, температура которых в основном и определяет нагрев изоляции.

Предельная длительно допустимая температура применяемой в масляных трансформаторах изоляции класса нагревостойкости А рав-на 105 °С. Поэтому у масляных трансформаторов при номинальной нагрузке и расчётной температуре наружного воздуха 40 °С средние превышения температуры над воздухом должны быть у наиболее нагретой обмотки θОВ ≤ 65 °С; верхних слоёв масла θМВВ ≤ 55 °С; магнитопровода θСВ ≤ 75 °С. Система охлаждения должна обеспечить превышения температур θОВ, θМВВ, θСВ в указанных допустимых пределах.

При этих условиях изоляция не подвергается ускоренному старению и срок службы трансформатора составляет 15–20 лет.

Потери Σp пропорциональны объёму активной части или кубу ли-нейных размеров трансформатора, а площадь поверхности бака S – их квадрату. Поэтому с ростом мощности трансформатора потери увеличиваются быстрее поверхности бака и охлаждение ухудшается.

У трансформаторов мощностью более 40 кВ∙А поверхность глад-кого бака не обеспечивает отвода тепла при допустимых уровнях пре-вышений температуры. При мощности до 1600 кВ∙А увеличивают поверхность охлаждения бака S, применяя трубчатые баки с вваренными в стенки бака 2 трубами 3 (рис. 2.9, б). Чаще применяют баки с навесными радиаторами, состоящими из верхнего 4 и нижнего 5 коллекто-ров соединенных трубами 3 (рис. 2.9, в). Циркуляция масла происходит естественным путём за счёт конвекции (система охлаждения М).

При мощностях трансформаторов 10000 кВ∙А и более с охлаждением типа М по периметру бака не хватает места для размещения требуемого по условиям охлаждения числа радиаторов. С целью уменьшения превышений температуры увеличивают коэффициент теплоотдачи α (см. формулу 2.1) за счёт обдува радиаторов вентиляторами 6 (рис 2.9, г) с электрическим приводом (система охлаждения Д).

Более интенсивное охлаждение достигается в системе охлаждения ДЦ с принудительной циркуляцией масла, осуществляемой электронасосами 7, и воздуха в охладителе 8 с вентиляторами (рис. 2.9, д).

Наиболее компактна и надёжна система масляно-водяного охлаждения Ц (табл. 2.1) с принудительной циркуляцией масла, охлаждаемого в отдельно установленных водяных охладителях.

Таблица 2.1

Условные обозначения систем охлаждения масляных трансформаторов

|

Система охлаждения масляных трансформаторов |

Условное обозначение |

|

Естественная циркуляция масла и воздуха Принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла Естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с ненаправленным потоком масла Естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с направленным потоком масла Принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправлен-ным потоком масла Принудительная циркуляция воздуха и масла с направленным потоком масла Принудительная циркуляция воды и масла с ненаправленным потоком масла Принудительная циркуляция воды и масла с направленным потоком масла |

М Д МЦ

НМЦ

ДЦ

НДЦ

Ц

НЦ |

Эффективность циркуляционных систем повышают, устанавливая в баке перегородки для создания направленной циркуляции масла в каналах обмоток и магнитопровода (системы НМЦ, НДЦ и НЦ).

При охлаждении негорючим диэлектриком (совтолом) применяют системы Н, НД, ННД, подобные системам М, Д, НДЦ (см. табл. 2.1).

Для сухих трансформаторов приняты следующие системы охлаж-дения: С – естественное воздушное при открытом исполнении; СЗ – то же при защищённом исполнении; СГ – то же при герметичном исполнении; СД – воздушное с принудительной циркуляцией воздуха.