- •4.4. Уравнение плоской бегущей волны

- •4.5. Волновое уравнение

- •4.6. Фазовая скорость

- •4.7. Групповая скорость

- •4.8. Связь фазовой и групповой скоростей

- •4.9. Энергия волн

- •4.10. Поток энергии. Вектор Умова

- •4.11. Стоячие волны

- •2. Условие минимума

- •Собственные (резонансные) частоты стоячих волн.

- •4.12. Акустический эффект Доплера

- •3. Общий случай

- •4.13. Ударные волны

- •4.14. Солитоны

3. Общий случай

Источник и приемник движутся одновременно относительно среды со скоростями u2 и u1, соответственно.

В этом случае частота находится по общей формуле

(4.41)

(4.41)

Замечание: Верхний знак в формуле (4.41) соответствует приближению источника и приемника; нижний знак обозначает, что источник и приемник удаляются.

Читателю предлагается вывести формулу (4.41) самостоятельно для случая, когда приближается источник и удаляется приемник.

Вывод: Движение источника звуковых колебаний и приемника приводят к изменению частоты волны, регистрируемой приемником.

Отличие результатов объясняется различными условиями при движении приемника и источника.

Это особенно заметно, когда скорости перемещения источника и приемника близки к скорости распространения волн в среде, в том числе и звуковых.

Например, когда скорость приближения приемника к источнику составляет девять десятых от скорости распространения волн в среде (u1= 0,9v), то частота звука, регистрируемая приемником, равна = 100, а при удалении приемника всего

= 20.

Замечание: Казалось бы, какая разница что движется источник или приемник?

Но все дело в том, что важно не относительное движение источника и приемника, а их движение относительно среды, с которой связана система отсчета, и это не противоречит принципу относительности.

Заключение. Эффект Доплера наблюдается в любой среде. Большое значение он имеет в оптике («красное смещение» или «фиолетовое»).

Эффект Доплера используется для измерения скорости движущихся объектов.

Например, при наблюдении за светящимися источниками (звезды, галактики, квазары и т. п.) в космическом пространстве наблюдается смещение спектральных линий в область красных частот, что свидетельствует об их удалении, т.е. Вселенная расширяется.

4.13. Ударные волны

При движении тел в средах со скоростями, равными или больше скорости звука, наблюдается резкое изменение параметров, характеризующих состояние вещества из-за сильных возмущений среды.Такие явления наблюдаются, например, при движении тел в газах со сверхзвуковыми скоростями, при мощнейших электрических разрядах во время удара их о преграду, при полетах сверхзвуковых самолетов, при взрывах сверхновых звезд и т. д. Во всех таких случаях скорость распространения возмущения уже зависит от его величины из-за возникновения ударных волн.

Ударной называют волну, распространяющуюся со сверхзвуковой скоростью, в которой происходит скачок физических величин, характеризующих состояние вещества плотности, давления, температуры, скорости движения частиц.Ударные волны возникают в средах: жидких, твердых, газообразных.

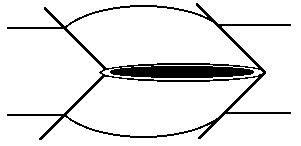

Рассмотрим механизм возникновения ударной волны. Пусть тело движется в газе со сверхзвуковой скоростью. Если скорость движения тела v меньше скорости звука в газе vзв (v < vзв), то тело при своем движении излучает волны сжатия вперед по направлению движения. Газ плавно расходится, пропуская тело, обтекая его. Относительно системы отсчета, связанной с телом, на больших расстояниях от начала координат поток газа является плоскопараллельным, а вблизи тела линии потока газа плавно искривляются, огибая его. Если тело имеет обтекаемую форму, то за ним не возникает завихрений. Картина движения резко изменяется при сверхзвуковом движении тела. Газ не успевает расходиться перед телом, его догоняют сжатия (уплотнения) и возникает головной ударный фронт. В хвостовой части тела также образуется ударная волна. Газ, сначала сжатый в головной волне, затем расширяется до давления меньше первоначального.

Рис. 4.10

Из-за уплотнения газа в ударной волне происходит изменение его показателя преломления, что позволяет сфотографировать ударную волну. Кроме того, газ в ударной волне нагревается, т. к. поток газа, натекая на тело, резко тормозится, вплоть до полной остановки. Кинетическая энергия газового потока переходит во внутреннюю энергию. Даже после прохождения ударной волны газ продолжает нагреваться, вплоть до температуры торможения, что может вызвать свечение газа, но не из-за трения тела в газе.

Причина свечения вызвана только его нагреванием в ударной волне. Например, многие наблюдали свечение при падении метеоритов или метеоров. Из-за высокой температуры поверхность тел даже оплавляется (падающие ступени ракет-носителей и посадочные капсулы). Все эти процессы требуют затраты энергии со стороны тела, большая часть которой идет на образование ударных и обычных волн. Естественно тело при этом испытывает волновое сопротивление. Природа волнового сопротивления в случае ударных волн иная, чем при движении тел с дозвуковой скоростью. Для уменьшения волнового сопротивления (zсвзв > zзв) телу придают стреловидную форму. Поэтому в передней части тела образуется конической формы ударная волна, которая преломляет линии набегающего потока газа.

В хвостовой ударной волне они также испытывают преломление, переходя снова в параллельный поток. Обе ударные волны заметны на значительных расстояниях от тела, более чем 20 км. Их существование проявляется, например, в виде резких хлопков (акустический удар) от пролетающих сверхзвуковых самолетов. Ударная волна представляет собой узкую область волнового поля среды, порядка среднего расстояния между частицами газа среды, в которой плотность изменяется скачком. Мощные ударные волны,

Рис.

4.11

В других случаях (когда вспышка не возникает) о приближении ударной волны нельзя узнать заранее, тем они и коварны (выбитые стекла, сорванные крыши и т. д.). Если тело движется со скоростью меньше (рис. 4.11, а)

Рис. 4.12