- •11) Фотоэлектрический эффект (внешний, внутренний). Законы Столетова для фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.

- •12) Корпускулярные свойства излучения. Фотоны. Энергия, импульс, масса фотона.

- •13) Модель атома Бора. Постулаты Бора. Опыт Франка - Герца. . Модель Бора

- •14) Состав ядра: протоны и нейтроны. Основные характеристики нуклонов и ядер. Изотопы.

- •15) Понятие о ядерных силах. Масса и энергия связи в ядре.

- •16) Сущность явления радиоактивности. Типы радиоактивного распада.

- •17) Закон радиоактивного распада. Период полураспада.

13) Модель атома Бора. Постулаты Бора. Опыт Франка - Герца. . Модель Бора

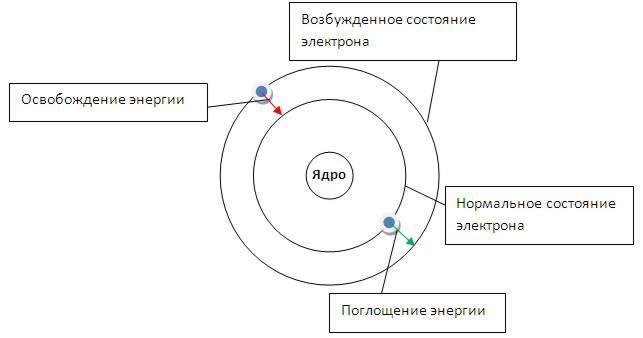

Представьте,

что электроны в атоме движутся по

определенным электронным орбитам - по

аналогии с движениями планет Солнечной

системы. Каждая планета движется по

своей орбите, так и электроны вращаются

вокруг ядра атома. Каждая такая орбита

для электрона получила название "уровень

энергии". Энергия электронов в атоме

может изменяться только скачкообразно.

Т.е. электрон может перескакивать с

одной орбиты на другую и обратно (но не

может занимать положение между орбитами).

Говорят, что энергетические состояния

электронов в атоме квантованы.

Энергия

электрона зависит от радиуса его орбиты.

Минимальная энергия у электрона, который

находится на ближайшей к ядру орбите.

При поглощении кванта энергии электрон

переходит на орбиту с более высокой

энергией (возбужденное состояние). И

наоборот, при переходе с высокого

энергетического уровня на более низкий

- электрон отдает (излучает) квант

энергии.

Кроме

того, Бор указал, что разные энергетические

уровни содержат разное количество

электронов: первый уровень - до 2

электронов; второй уровень - до 8

электронов…

К

сожалению, описать атомы со сложной

структурой, опираясь на модель Бора, не

представляется возможным. Поэтому, в

20-х годах прошлого века получила широкое

распространение квантово-механическая

модель (КММ) атома.

Кроме

того, Бор указал, что разные энергетические

уровни содержат разное количество

электронов: первый уровень - до 2

электронов; второй уровень - до 8

электронов…

К

сожалению, описать атомы со сложной

структурой, опираясь на модель Бора, не

представляется возможным. Поэтому, в

20-х годах прошлого века получила широкое

распространение квантово-механическая

модель (КММ) атома.

Постулаты Бора

Первый шаг на пути разрешения противоречий между теорией и результатами эксперимента в физике атома был сделан датским физиком Нильсом Бором (1885-1962). Свои представления об особых свойствах атомов Бор сформулировал в виде постулатов следующего содержания:

Атомная система может находиться только в особых стационарных или квантовыхсостояниях, каждому из которых соответствует определенная энергия En. В стационарном состояние атом не излучает.

При переходе атома из одного стационарного состояния в другое испускается или поглощается квант электромагнитного излучения. Энергия фотона равна разности энергий атома в двух стационарных состояниях. hv = E m - E n, где h — постоянная Планка.

Все стационарные состояния, кроме одного, являются стационарными лишь условно. Бесконечно долго каждый атом может находиться лишь в стационарном состоянии с минимальным запасом энергии. Это состояние атома называется основным. Все остальные стационарные состояния атома называются возбужденными.

В результате соударения с другим атомом, с заряженной частицей или при поглощении фотона атом может перейти из стационарного состояния с меньшим запасом энергии в стационарное состояние с большим запасом энергии. Из любого возбужденного состояния атом самопроизвольно может переходить в основное состояние; этот переход сопровождается излучением фотонов. Время жизни атомов в возбужденных состояниях обычно не превышает 10-8 — 10-7 с.

Основное изменение, внесенное в физику атома постулатами Бора, заключалось в отказе от представлений о непрерывности изменения всех физических величин и в принятии идеиквантования физических величин, которыми описывается внутреннее состояние атома. Вместо непрерывного изменения расстояний между ядром и электроном в атоме оказывается возможным только дискретный ряд значений таких расстояний. Дискретными оказываются возможные значения кинетической и потенциальной энергии электрона в атоме, скорости его движения по круговой орбите.

Опыт Франка и Герца

Существование дискретных энергетических уровней атома подтверждается опытом Франка и Герца. Немецкие ученые Джеймс Франк и Густав Герц за экспериментальные исследования дискретности энергетических уровней получили Нобелевскую премию в 1925 г.

В опытах использовалась трубка (рис. 6.9), заполненная парами ртути при давлении р ≈ 1 мм рт. ст. и три электрода: катод, сетка и анод.

Электроны ускорялись разностью потенциалов U между катодом и сеткой. Эту разность потенциалов можно было изменять с помощью потенциометра П. Между сеткой и анодом тормозящее поле 0,5 В (метод задерживающих потенциалов).

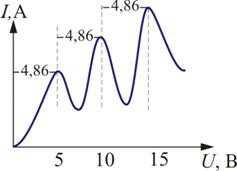

Рис. 1

Определялась зависимость тока через гальванометр Г от разности потенциалов между катодом и сеткой U. В эксперименте была получена зависимость, изображенная на рис. 6.10. ЗдесьU = 4,86 В – соответствует первому потенциалу возбуждения.

Рис. 2

Согласно боровской теории, каждый из атомов ртути может получить лишь вполне определенную энергию, переходя в одно из возбужденных состояний. Поэтому если в атомах действительно существуют стационарные состояния, то электроны, сталкиваясь с атомами ртути, должны терять энергию дискретно, определенными порциями, равными разности энергии соответствующих стационарных состояний атома.

Из опыта следует, что при увеличении ускоряющего потенциала вплоть до 4,86 В анодный ток возрастает монотонно, его значение проходит через максимум (4,86 В), затем резко уменьшается и возрастает вновь.

Ближайшим к основному, невозбужденному состоянию атома ртути является возбужденное состояние, отстоящее по шкале энергий на 4,86 В. Пока разность потенциалов между катодом и сеткой меньше 4,86 В, электроны, встречая на своем пути атомы ртути, испытывают с ними только упругие соударения. При = 4,86 эВ энергия электрона становится достаточной, чтобы вызвать неупругий удар, при котором электрон отдает атому ртути всю кинетическую энергию, возбуждая переход одного из электронов атома из нормального состояния в возбужденное. Электроны, потерявшие свою кинетическую энергию, уже не смогут преодолеть тормозящий потенциал и достигнуть анода. Этим и объясняется резкое падение анодного тока при = 4,86 эВ. При значениях энергии, кратных 4,86, электроны могут испытывать с атомами ртути 2, 3, … неупругих соударения. При этом они полностью теряют свою энергию и не достигают анода, т.е. наблюдается резкое падение анодного тока.

Таким образом, опыт показал, что электроны передают свою энергию атомам ртути порциями, причем 4,86 эВ – наименьшая возможная порция, которая может быть поглощена атомом ртути в основном энергетическом состоянии. Следовательно, идея Бора о существовании в атомах стационарных состояний блестяще выдержала проверку экспериментом.

Атомы ртути, получившие при соударении с электронами энергию , переходят в возбужденное состояние и должны вернуться в основное, излучая при этом, согласно второму постулату Бора, квант света с частотой . По известному значению можно вычислить длину волны светового кванта: . Таким образом, если теория верна, то атомы ртути, бомбардируемые электронами с энергией 4,86 эВ, должны являться источником ультрафиолетового излучения с , что действительно обнаружилось в опытах.

Таким образом, опыты Франка и Герца экспериментально подтвердили не только первый, но и второй постулат Бора и сделали большой вклад в развитие атомной физики.