- •Раздел I. Предмет и методы психологии

- •Раздел I предмет и методы психологии

- •Глава 1. Человек и его познание

- •1.1. Феномен человека

- •1.2. Человек в проекциях научно-философского и вненаучного знания

- •1.3. Антропология как учение о человеке

- •1.4. Антропологический принцип в психологии

- •Глава 2. Предмет психологической науки

- •2.1. Житейская и научная психология о человеке

- •2.2. История предмета психологии человека

- •2.3. Представление о человеке в основных направлениях психологии

- •2.4. Проблема целостного и частичного описания человека в психологии

- •2.5. Субъективность как предмет психологии человека

- •Глава 3. Методы психологического познания человека

- •3.1. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в науке

- •3.2. Методы объяснительной (естественнонаучной) психологии

- •3.3. Методы описательной (гуманитарной) психологии

- •3.4. Методы практической психологии (психологической практики)

- •Раздел II онтология и психология жизнедеятельности человека

- •Глава 4. Деятельность и общение как способы социальной жизни человека

- •4.1. Деятельностное бытие человека

- •4.2. Человек как субъект деятельности

- •4.3. Понятие общения в психологии

- •4.4. Человек как субъект общения

- •Глава 5. Человек среди людей

- •5.1. Типы и формы социальных объединений

- •5.2. Единицы анализа форм организации человеческих общностей

- •5.3. Социальная организованность — объединение с целевой детерминацией деятельности

- •5.4. Событийная общность как ценностно-смысловое объединение людей

- •Глава 6. Сознание как интегративный способ бытия человека

- •6.1. Категория сознания в философии и психологии

- •6.2. Психологическая структура сознания

- •6.3. Самосознание как сознание самости

- •6.4. Рефлексивное сознание в человеческой жизни

- •Раздел III образы субъективной реальности

- •Глава 7. Человек как индивид (телесное существование человека)

- •7.1. Индивидные свойства человека

- •7.2. Возрастно-половые особенности человека

- •7.3. Индивидуально-типические свойства человека

- •7.4. Нейропсихологические основы телесного бытия человека

- •Глава 8. Психология субъектности (душевная жизнь человека)

- •8.1. Понятие о субъекте и его психологической организации

- •8.2. Желания и воля как формы душевной жизни

- •8.3. Чувства и эмоции человека

- •8.4. Разумная жизнь человека

- •8.5. Способности и характер как образования субъектности человека

- •Глава 9. Человек как личность, индивидуальность и универсальность (духовное бытие человека)

- •9.1. Понятие духовного бытия человека

- •9.2. Личность как реальность для других

- •9.3. Индивидуальность как встреча с собой — Другим

- •9.4. Универсальность как полнота бытия человека

- •«Основы психологической антропологии»

- •Часть I. Психология человека: введение в психологию субъективности

- •Раздел I. Предмет и методы психологии

- •Тема 1. Человек и его познание

- •Тема 2. Предмет психологической науки

- •Тема 3. Методы психологического познания человека

- •Раздел II. Онтология и психология

- •Тема 4. Деятельность и общение как способы социальной жизни человека

- •Тема 5. Человек среди людей

- •Тема 6. Сознание как интегративный способ бытия человека

- •Раздел III. Образы субъективной реальности

- •Тема 7. Человек как индивид (телесное существование человека)

- •Тема 8. Психология субъектности (душевная жизнь человека)

- •Тема 9. Человек как личность, индивидуальность

- •От авторов

- •Раздел I

- •Раздел II.

- •Раздел III

- •Приложение

4.2. Человек как субъект деятельности

Понятие о человеке как субъекте деятельности

Психологическое строение индивидуальной деятельности

Освоение деятельности человеком

Что такое индивидуальная деятельность? Какие составляющие выделяют в деятельности и как происходит ее освоение человеком?

Понятие о человеке как субъекте деятельности

Субъектность человека по своему исходному основанию связана со способностью индивида превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования. Сущностными свойствами этого процесса является способность человека управлять своими действиями, реально-практически преобразовывать действительность, планировать способы действий, реализовывать намеченные программы, контролировать ход и оценивать результаты своих действий.

Практическое отношение человека к действительности включает в себя три составляющие: 1) субъект, наделенный активностью и направляющий ее на объекты или на других субъектов; 2) объект, на который направлена активность субъектов; 3) активность, выражающаяся в том или ином способе действия субъекта с объектом. В роли субъектов деятельности могут выступать: а) конкретный индивид, б) социальная группа, в) общество в целом. В зависимости от этого выделяют индивидуальную деятельность, коллективную, или групповую, деятельность и общественно-историческую деятельность, или практику. Психология имеет дело преимущественно с первыми двумя формами деятельности.

Становление субъекта деятельности есть процесс освоения индивидом ее основных структурных образующих: смысла, цели, задач, способов преобразования человеком объективного мира.

Психологическое строение индивидуальной деятельности

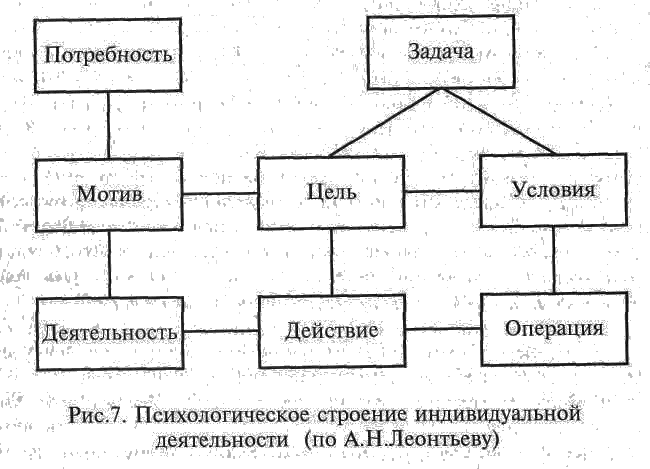

Психологическое строение деятельности достаточно полно и развернуто описано в работах А.Н.Леонтьева и представителей его научной школы. Согласно их взглядам, целостная деятельность имеет следующие составляющие: потребности — мотивы — цели — условия достижения цели (единство цели и условий составляет задачу) и соотносимые с ними: деятельность — действия — операции. Схематически структуру деятельности можно представить следующим образом (рис.7).

Первый пласт деятельности (потребности, мотивы, цели, условия) составляет ее предметное содержание. Это внутренний план ее осуществления, ее образ, то, на основе чего она строится. Второй пласт деятельности (отдельная деятельность, действия, операции) составляют ее структурные элементы. Это реализация деятельности, сама деятельность во плоти. В своем единстве оба эти пласта деятельности составляют ее психологическое содержание.

В деятельности есть и третий пласт:

взаимные переходы ипревращения

ее отдельных структурных элементов

(мотива

— в цель

и, соответственно, деятельности — в

действие; цели — в условие

ее реализации и т.д.). Это уже динамика

деятельности, ее

трансформация.

деятельности есть и третий пласт:

взаимные переходы ипревращения

ее отдельных структурных элементов

(мотива

— в цель

и, соответственно, деятельности — в

действие; цели — в условие

ее реализации и т.д.). Это уже динамика

деятельности, ее

трансформация.

Содержание целостной деятельности соотносимо с понятиями потребности и мотива, с процессом определения их предметного содержания. Поэтому анализ конкретной деятельности человека можно осуществить только тогда, когда будут определены потребности и мотивы этой деятельности при достаточно четком формулировании их предметного содержания. И, наоборот, если речь идет о потребности и конкретизирующих ее мотивах при определении их предметного содержания, то этим психологическим образованиям должна соответствовать та или иная деятельность, направленная на их удовлетворение.

Источником активности человека, его деятельности выступают многообразные потребности. Потребность — это состояние человека, выражающее его зависимость от материальных и духовных предметов и условий существования, находящихся вне индивида. В психологии потребности человека рассматриваются как переживание нужды в том, что необходимо для поддержания жизни его организма и развития его личности.

Переживаемая человеком нужда (потребность) побуждает его к совершению деятельности, к поиску предмета ее удовлетворения. Предмет потребности есть ее действительный мотив. Мотив — это форма проявления потребности, побуждение к определенной деятельности, тот предмет, ради которого осуществляется данная деятельность. Мотив — это побуждение к деятельности, в которое выливается данная потребность. Мотив — это опредмеченная потребность. Или — что то же самое — предмет потребности есть мотив. На основе одной и той же потребности могут образовываться мотивы к различным деятельностям. Одна и та же деятельность может вызываться различными мотивами, отвечать различным потребностям.

Тот или иной мотив побуждает человека к постановке задачи, к выявлению той цели, которая, будучи представлена в определенных условиях, требует выполнения действия, направленного на создание или получение предмета, отвечающего требованиям мотива и удовлетворяющего потребность. Цель — это представляемый или мыслимый результат деятельности.

Деятельность как целое — это единица жизни человека, активность, отвечающая определенной потребности, мотиву. Деятельность всегда соотносится с определенным мотивом.

Действие выступает как составная часть деятельности. Оно отвечает осознаваемой цели. Любая деятельность осуществляется в форме действий или цепи действий. Это значит, что когда мы наблюдаем какой-либо внешний или внутренний процесс активности человека, то по отношению к ее мотиву эта активность есть деятельность, а по отношению к цели — или отдельное действие, или совокупность, цепь действий. Деятельность и действие жестко не связаны. Одна и та же деятельность может реализовываться разными действиями, и одно и то же действие может входить в различные виды деятельности.

Действие, имея определенную цель, осуществляется разными способами в зависимости от тех условий, в которых это действие совершается. Способы осуществления действия называются операциями. Операции — это преобразованные действия, действия, ставшие способами осуществления других, более сложных действий.

Например, когда ребенок учится писать буквы, то написание буквы является для него действием, направляемым сознательной целью — правильно написать букву. Но, овладев этим действием, ребенок использует написание букв как способ для написания слов (более сложного действия) и, следовательно, написание букв превращается из действия в операцию.

Особый аспект анализа деятельности составляют изменения и трансформации самого строения деятельности как целостной системы в процессе ее осуществления. Так, деятельность может утратить свой мотив и превратиться в действие, а действие, при изменении его цели, может превратиться в операцию. Мотив некоторой деятельности может переходить на цель действия, в результате чего последнее превращается в другую деятельность.

Эти трансформации происходят потому, что результаты составляющих деятельность действий при некоторых условиях оказываются более значительными, чем их мотивы. А.Н.Леонтьев приводит такой пример. Ребенок может своевременно выполнять домашние задания первоначально лишь для того, чтобы пойти гулять. Но при систематическом получении положительных отметок за свою работу, повышающих его ученический «престиж», он начинает готовить теперь уроки для того, чтобы иметь хорошие отметки. Действие приготовления уроков приобрело другой мотив.

Это общий психологический механизм развития действий: сдвиг мотива на цель. А.Н.Лёонтьев так характеризует этот механизм. Действия, обогащаясь, «перерастают» тот круг деятельностей, которые они реализуют, и вступают в противоречие с породившими мотивами. В результате происходит сдвиг мотива на цели, изменение их иерархии и рождение новых мотивов — новых видов деятельности; прежние цели психологически дискредитируются, а отвечающие им действия или вовсе перестают существовать, или превращаются в операции.

В

деятельности человека постоянно

происходят такие взаимные

превращения: деятельность действие

операция и мотив

цель условия. Подвижность составляющих

деятельности выражается

также в том, что каждая из них может

стать дробной или, наоборот, будет

включать в себя ранее относительно

самостоятельные

единицы (например, некоторое действие

может раздробиться

на ряд последовательных действий при

соответствующем

делении некоторой цели на подцели).

Сложные виды деятельности,

как правило, побуждаются не одним, а

несколькими мотивами,

они полимотивированы.

Например,

учебная деятельность

школьников может побуждаться

познавательными, социальными,

материальными мотивами.

деятельности человека постоянно

происходят такие взаимные

превращения: деятельность действие

операция и мотив

цель условия. Подвижность составляющих

деятельности выражается

также в том, что каждая из них может

стать дробной или, наоборот, будет

включать в себя ранее относительно

самостоятельные

единицы (например, некоторое действие

может раздробиться

на ряд последовательных действий при

соответствующем

делении некоторой цели на подцели).

Сложные виды деятельности,

как правило, побуждаются не одним, а

несколькими мотивами,

они полимотивированы.

Например,

учебная деятельность

школьников может побуждаться

познавательными, социальными,

материальными мотивами.

Освоение деятельности человеком

Освоение любого конкретного вида деятельности подчиняется общим закономерностям развития деятельности.

Теоретик и практик в области психологии деятельности В.В.Давыдов выделяет ряд общих закономерностей развития деятельности [3]. Во-первых, существует процесс возникновения, формирования и распада любого конкретного вида деятельности (например, игровой, учебной, трудовой и т.п.). Во-вторых, ее структурные компоненты постоянно меняют свои функции, превращаясь друг в друга (например, потребности конкретизируются в мотивах, действие может стать операцией и наоборот). В-третьих, различные частные виды деятельности взаимосвязаны в едином потоке человеческой жизни (поэтому, например, подлинное понимание учебной деятельности предполагает раскрытие ее взаимосвязей с игрой и трудом, со спортом и общественно-организационными занятиями и т.д.). В-четвертых, каждый вид деятельности первоначально возникает и складывается в своей внешней форме, как система развернутых взаимоотношений между людьми; лишь на этой основе возникают внутренние формы деятельности отдельного человека.

При целенаправленном и осознанном освоении любого вида деятельности следует учитывать именно эти основные психологические закономерности. Освоение деятельности, превращение индивида в субъекта деятельности означает овладение им основными структурными компонентами деятельности: ее потребностями и мотивами, целями и условиями их достижения, действиями и операциями. Применительно к конкретной деятельности речь будет идти об освоении конкретных мотивов, целей, действий и операций.

С этой точки зрения пока еще мало изучены психологические особенности процесса освоения деятельности. Такой анализ сделан в большей мере применительно к игровой и учебной деятельности. Однако пока нет больших достижений при изучении конкретных форм профессиональной деятельности и психологических закономерностей ее освоения.

Наиболее

разработанными в настоящее время

являются вопросы

формирования конкретных умений и

навыков. Хотя и здесь

не прекращаются теоретические дискуссии

и споры, связанные,

в частности, с самим определением умений

и навыков. Если

соотнести данные компоненты деятельности

(точнее, результаты

ее освоения) с ее структурой, то мы

увидим, что эти исследования

ведутся на уровне анализа действий и

операций и связанных

с ними целей и условий.

Умения и навыки являются характеристиками выполнения человеком различных действий. При этом в психологии есть две трактовки этих понятий. Согласно первой из них, умения и навыки рассматриваются как ступени, уровни овладения человеком теми или иными действиями, выполняемыми на основе знаний. Умение при этом рассматривается как первая ступень овладения каким-либо действием, а навык — как вторая ступень, означающая уже хорошее, вполне успешное, безошибочное выполнение этого действия. Умение означает, что индивид усвоил соответствующее знание и может его применять, контролируя каждый свой шаг в соответствии с этим знанием.

Навык же означает, что применение этого знания приобрело автоматизированный характер. «Навык, — указывал С.Л.Рубинштейн, — возникает как сознательно автоматизируемое действие и затем функционирует как автоматизированный способ выполнения действия. То, что данное действие стало навыком, означает, собственно, что индивид в результате упражнения приобрел возможность осуществлять данную операцию, не делая ее выполнение своей сознательной целью» [4].

Согласно другой трактовке, умения и навыки относятся к разным действиям. Действия, которые выполняет человек, в частности ученик, в процессе учения, весьма разнообразны и образуют сложную иерархическую структуру. Среди них есть простейшие, которые приходится выполнять многократно, почти на каждом шагу, например действия чтения, письма, счета. Каждое из этих действий входит как составной элемент в более сложные действия, и поэтому необходимо, чтобы ученик мог выполнять их быстро и безошибочно, притом «не задумываясь», т.е. автоматизирование. Вот такое автоматизированное выполнение простейших действий и называется навыком.

Для выполнения более сложных действий, таких, как решение каких-либо задач, написание сочинения, составление схемы, построение модели и т.д., ученик должен владеть действиями по применению знаний и навыков. Вот такое владение сложной системой психических и практических действий, необходимых для целесообразной регуляции деятельности имеющимися у субъекта знаниями и навыками, называется умением. Следовательно, умения — это сознательное применение имеющихся у ученика знаний и навыков для выполнения сложных действий в различных условиях, т.е. для решения соответствующих задач. Выполнение каждого сложного действия для ученика выступает как решение задачи.