медицина (в том числе крио

.pdf

Рис 3.23

3.7 Использование ударных волн для разрушения камней в человеческом теле.

Метод разрушения камней без оперативного вмешательства называется экстракорпоральной литотрипсией ударными волнами. Суть метода заключается в том, что генератор в резервуаре с водой создает ударную волну при ее взрывоподобном испарении. Водяная ванна служит элементом передающим ударные волны от генератора на тело пациента.

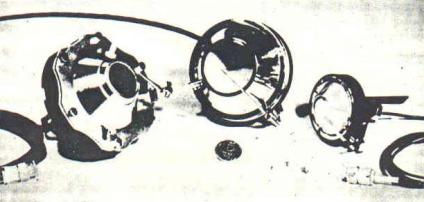

Генераторы ударной волны могут быть выполнены как в виде электродов погруженных в воду, между которыми проскакивает высоковольтная искра, так и электромагнитными или пьезоэлектрическими, создающими соот-

ветствующую волну. Генераторы снабжены эллипсоидными рефлекторам, предназначенными для фокусировки ударных волн в нужной точке. В фокусе ударная волна создает особо высокое давления. За пределами фокуса давления быстро падает и не причиняет вреда окружающим структурам. Так сосредотачивается на камне высокое механическое давление. На Рисунок3.24 даны общие виды фокусирующих ультразвуковых систем для медицинских применений, разработанные студентами акустического института им. акад. Андреева АНСССР.

Рис 3.24 - Фокусирующие ультразвуковые систем для медицинских применений

По некоторым данным для разрушения камня до размеров песчинок требуется около 1000 коротких импульсов давления. Песчинки выводятся естественным путем. Местонахождение камня определяется рентгеноскопией или ультразвуком сонографом. Этот метод применяется при ликвидации почечных камней. Ведутся работы по изучению применения этой методики для обработки камней в слюновых железах и желчном пузыре. Также появляются рекомендации по применению рассматриваемого метода при обработке как желчных, так и почечных камней совместно с лазерным эндоскопом.

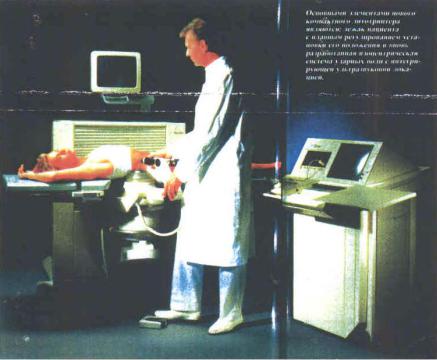

Рис 3.25 - Общий вид рабочего места для проведения обработки камней, находящихся в теле пациента

На рисунке 3.25 показано рабочее место для проведения обработки камней, находящихся в теле пациента - литотриптера.

Его основными элементами являются: лежак с устройством для плавного регулирования его положения и изоцентрическая система ударных волн с интегрирующей ультразвуковой локацией.

Список использованных источников

1.Х. Кухлинг. Справочник по физике. Москва “Мир” 1982г. 519 с.

2.Физический энциклопедический словарь. Москва “Советская энциклопе-

дия” 1983г. 928 с.

3.Большая советская энциклопедия. Третье издание Москва “Советская энциклопедия” т. 9,13,26.

4.И. Г. Хорбенко Ультразвук в машиностроении М. “Машинострое-

нии”,1974г , 280с

5.И. Г. Хорбенко За пределами слышимого М. “Машиностроении”,1981г , 268с

6.И. Г. Хорбенко В мире неслышимых звуков М. “Машиностроении”,1971г , 248с

7.Паспорт «Аппарат ультразвуковой офтальмологический УЗХ-Ф-05-0»

8.Факоэмульсификатор «STARR PHACO XL™» - руководство по эксплуатации.

9.Й.А. Бенхов «Сонография – видеть звуком». «Экономика, техника» №2, 1990г. (специальный выпуск) с. 53.

10.К. Швинг, Ультразвуковая аппаратура станет миниатюрнее. Источник – см. п. 9 с. 54-55.

11.К. Швинг, Ударные волны прекращают существование камней. Источник

– см. п. 9 с. 64-65.

12.А.Р. Зубарев, Р.А. Григорян, Ультразвуковое ангиосканирование. М: Ме-

дицина, 1991 г., 176 с.

13.Руководство по использованию ультразвуковой сканоизображающей системы фирмы TEKNAR Image 2000 (А/В сканнер с высокой разрешающей способностью).

14.Технический паспорти инструкция к применению аппарата виброаккустического «Витафон».

15.К.А. Нагульных. В мире мощного звука. Ежегодник «Наука и человечест-

во», 1989 г., с. 370-374.

4. Автоволны

4.1 Краткие сведения

Многообразие сред подразделяют на две большие группы, резкой границы между которыми не существует. Она как бы в определенной мере "размыта". Первая группа – это консервативные среды, а вторая – активные.

Консервативные среды не имеют внутреннего запаса энергии. Волны (например, электромагнитные, механические) возбуждаются в них за счет внешнего источника возмущения. Дальнейшее распространение таких волн подчиняется законам, которые вы изучали. В определенной мере мы рассматривали эти явления и в предыдущей лекции.

Активные среды – это среды с распределенным в них запасом внутренней энергии.

Активная среда – двухуровневая система, которая может находиться в высоко- и низкоэнергетическом состояниях.

Они подразделяются на активные среды без восстановления энергии и с ее восстановлением.

Первые после пробега фронта автоволны остаются на низкоэнергетическом уровне и потому повторное их распространение невозможно.

Во-вторых, автоволны могут распространяться в принципе неограниченное количество раз, так как в них создаются такие условия, при которых каждый элемент среды после прохождения автоволны возвращается на высокоэнергетический уровень за счет замедленных процессов накачки энергии.

Автоволны возникают и распространяются только в активных средах. Установлено, что закономерности распространения и взаимодействия автоволн в активных средах, не зависят от способа физической реализации среды.

Генерация автоволн в активных средах может осуществляться как внутренними источниками, так и внешним воздействием.

Автоволны – это наблюдаемые структуры (пламя и др.), поддерживаемые процессами локального высвобождения запасенной в среде энергии, идущей на запуск аналогичных процессов в соседних областях.

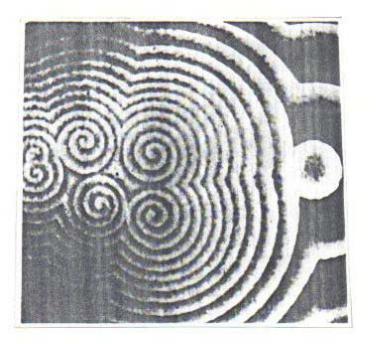

Распространение автоволн сопровождает многие процессы: активацию катализаторов в химических процессах, сокращение сердечной мышцы и т.д. Кроме того, автоволны обладают эффектом синхронизации, который заключается в том, что быстрые периодические источники автоволн подавляют более низкочастотные. Если в радиотехнических устройствах синхронизация является элементом подстройки частоты автогенераторов, то в активных средах эффект синхронизации приводит к подавлению в пространстве более медленных источников. На рисунке 4.1 показано, как высокочастотные источники уничтожают низкочастотные.

Рис 4.1 – Уничтожение спиральными автоволнами от высокочастотного источника другого – низкочастотного ведущего центра в химически активной среде (А.М. Жаботинский, А.Н.Заикин, Г.Р. Иваницкий, В.И. Кринский)

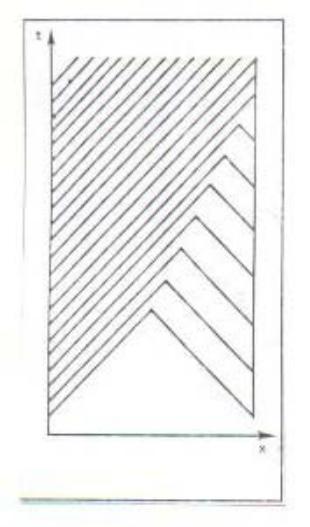

Рассматриваемый эффект объясняется аннигиляцией (уничтожением) световолн при их столкновении. На рисунке 4.2 дана временная развертка картины автоволн от двух точечных источников. Левый источник испускает волны чаще, чем правый. Точка встречи и аннигиляции двух фронтов смещается после каждого предыдущего столкновения по направлению к низкочастотному правому источнику, пока он не оказывается полностью подавленным.

Скорость распространения автоволны обуславливается кривизной ее фронта: чем больше кривизна, тем меньше скорость. Имеется критическое значение кривизны фронта скорости распространения автоволны, при превышении которого волна не распространяется.

Рис 4.2 – Эффект синхронизации

Временная развертка картины автоволн, испускаемых двумя источникани, имеющими различные периоды. Левый высокочастотный подавляет правый низкочастотный источник. Вверх отложено время t , по горизонтали – пройденный волной путь х вдоль прямой, соединяющей центры двух источников

По своим свойствам автоволны значительно отличаются от других типов знакомых нам волн (обычных волн), распространяющихся в консервативных средах. Рассмотрим эти отличия, которые сжато показаны на таблице

4.1

Таблица 4.1 – Сравнительные характеристики волн, распространяющихся в консервативных и активных средах

|

Сравни- |

Обычные вол- |

|

|

|

|

|

||||

№ |

тельные |

|

Автоволны |

|

|||||||

|

характе- |

|

ны |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ристики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

Приток |

|

Возбуждаются |

Могут |

возбуждаться |

||||||

|

энергии |

внешним |

|

ис- |

как |

внутренними |

ис- |

||||

|

|

|

точником |

и |

точниками, |

так |

и |

||||

|

|

|

дальнейшее |

внешними |

воздейст- |

||||||

|

|

|

их |

распро- |

виями (например, го- |

||||||

|

|

|

странение |

без |

рящая спичка). Даль- |

||||||

|

|

|

притока |

энер- |

нейшее |

распростране- |

|||||

|

|

|

гии |

из среды |

ние происходит за счет |

||||||

|

|

|

(распростра- |

внутреннего |

запаса |

||||||

|

|

|

нение в |

кон- |

энергии среды |

(рас- |

|||||

|

|

|

сервативной |

пространение в актив- |

|||||||

|

|

|

среде). |

|

|

ной среде). Притом |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

энергия среды не со- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

храняется, а расходу- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

ется |

на |

поддержание |

||

|

|

|

|

|

|

|

автоволны |

(автовол- |

|||

|

|

|

|

|

|

|

ны |

черпают |

энергию |

||

|

|

|

|

|

|

|

из среды). |

|

|

||

2 |

Сохране- |

Плотность |

|

Сохраняется |

до |

тех |

|||||

|

ние |

ам- |

энергии |

пада- |

пор, пока не исчерпана |

||||||

|

плитуды и |

ет с |

увеличе- |

энергия |

активной |

сре- |

|||||

|

формы |

|

нием расстоя- |

ды. |

|

|

|

|

|||

|

волны. |

|

ния |

|

|

от |

|

|

|

|

|

|

|

|

источника |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

(волна |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

затухает), |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

форма сигнала |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

искажается |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

из-за диспер- |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

сии – разности |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

скоростей |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

распростране- |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

ния |

|

спек- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тральных |

|

со- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ставляющих |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

сигнала. |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

Отраже- |

Отражаются |

Не |

могут отражаться. |

|||||

|

ние |

от |

(например, |

Сталкиваясь с препят- |

|||||

|

препятст- |

эхо). |

|

ствием затухают (от- |

|||||

|

вий. |

|

|

|

сутствие |

активной |

|||

|

|

|

|

|

среды). |

|

|

||

4 |

Анниги- |

Не |

происхо- |

При |

столкновении |

||||

|

ляция |

(ис- |

дит. |

|

двух волн они уничто- |

||||

|

чезнове- |

|

|

жаются из – за отсут- |

|||||

|

ние, унич- |

|

|

ствия |

активной |

среды |

|||

|

тожение). |

|

|

за |

фронтом |

бегущей |

|||

|

|

|

|

|

волны (выжженная зо- |

||||

|

|

|

|

|

на |

– |

низкоэнергетиче- |

||

|

|

|

|

|

ское |

состояние |

среды |

||

|

|

|

|

|

за |

автоволнами). |

|||

5 |

Интерфе- |

Свойственна. |

Отсутствует. |

|

|

||||

|

ренция. |

На |

Рисунок |

На рисунке 4.3б видно, |

|||||

|

|

|

4.3а |

показана |

что |

|

автоволны |

при |

|

|

|

|

интерферен- |

столкновении |

не про- |

||||

|

|

|

ция |

волн на |

никают одна |

сквозь |

|||

|

|

|

поверхности |

другую, как на рисунке |

|||||

|

|

|

воды. |

|

4.3а, а уничтожают |

||||

|

|

|

|

|

друг друга – аннигили- |

||||

|

|

|

|

|

руют. |

|

|

|

|

6ДифракСвойственна. Свойственна. ция. Если горящий

фронт пламени встретит на пути ограниченный участок без активной среды, то он продолжит свое движение, огибая границу активной среды, прикасающейся с препятствием (см. Рисунок

4.4б). Это объясняется принципом Гюйгенса.