- •Брянский государственный университет

- •Содержание

- •Глава I

- •Глава II

- •Тема 1. Предмет биология клетки……………………………………………….…..11

- •Глава III

- •Содержание курса Лекционный курс

- •1. История учения о клетке

- •2. Современный этап в развитии цитологии

- •3. Генетический аппарат клетки

- •4. Воспроизведение клеток

- •5. Биологические мембраны

- •6. Обмен веществ в клетках

- •7. Биосинтез белков

- •Содержание лабораторно-практических занятий

- •Глава II занятие 1 введение в дисциплину

- •Иерархические уровни строения организма

- •Этапы изготовления гистопрепаратов и техника микроскопирования

- •Гистохимическое выявление разных веществ

- •Правила обращения с микроскопом

- •Правила работы с микроскопом

- •Практическая часть Задания

- •Контрольные вопросы.

- •Задания для аудиторной работы

- •Задания для внеаудиторной работы

- •Теоретическая часть

- •Одномембранные органоиды

- •Немембранные органоиды

- •Специальные органеллы

- •Включения

- •Препарат 1. Общая морфология клетки. «Печень аксолотля».

- •Препарат Сперматозоиды петуха.

- •Контрольные вопросы:

- •Задания для аудиторной работы

- •Задания для внеаудиторной работы

- •Теоретическая часть

- •Структурные компоненты клетки

- •Структурные компоненты клетки

- •Признаки прокариотов и эукариотов

- •Контрольные вопросы:

- •Заполните таблицу «Функции структурных компонентов ядра эукариотической клетки».

- •Практическая часть Задания Изучите препараты.Опишите общую морфологию ядра на разных препаратах. Найдите и назовите структурные компоненты ядра.

- •Препарат: Кровь лягушки.

- •Препарат: Кровь человека.

- •Контрольные вопросы:

- •Экзон–кодирующая последовательность нуклеотидов, определяющая последовательность аминокислот в белке.

- •Экспрессия гена – протекает по схеме :

- •Этапы считывания генетической информации

- •Рибонуклеиновая (р н к)

- •Транскрипция и процессинг

- •Хроматин

- •Тельце Барра

- •Хромосома

- •Состав хромосом

- •Ядерная оболочка

- •Ядрышко

- •2. Синтез белка

- •3. Образование субъединиц рибосом

- •Нуклеоплазма

- •Ядерные частицы:

- •Препарат: Яйцеклетка беззубки - анодонты ( яйцеклетка моллюска).

- •Препарат: Яйцеклетка лягушки.

- •Препарат: Яйцеклетка кошки.

- •Препарат : Политенные (гигантские) хромосомы в слюне двукрылых.

- •Контрольные вопросы:

- •Практическая часть препарат № 2 – Митоз в корешке лука.

- •Препарат № 3Митоз животной клетки, краевая зона печени аксолотля.

- •Задания

- •Сравнительная характеристика митоза и мейоза

- •Практическая часть

- •Практическая часть препарат № 5 Амитоз в клетках мочевого пузыря мыши.

- •Задания

- •Контрольные вопросы:

- •Занятие 3 Тема 3.Плазматическая мембрана (плазмалемма)

- •Задания для аудиторной работы

- •Задания для внеаудиторной работы

- •Теоретическая часть

- •Основные типы клеточных оболочек:

- •Межклеточные контакты и многоядерные структуры

- •Практическая часть

- •Пример синцития

- •Состав липидов клеточных мембран эукариот и прокариот

- •Поверхностный комплекс

- •Практическая часть Пример симпласта препарат 15 (гист.) Поперечно-полосатое (исчерченное) мышечное волокно

- •Препарат 4 (гист.) Язык кролика. Язык, листовидные сосочки.

- •Задание

- •Практическая часть

- •Виды промежуточных филаментов (по б. Албертсу и соавт.)

- •Организация и функции цитоскелета

- •Практическая часть

- •Задания

- •Препарат № 2 – митоз в корешке лука.

- •Препарат № 12 – Липидные (жировые) включения в клетках печени аксолотля.

- •Препарат № 13 – Включения гликогена в клетках печени аксолотля.

- •Препарат № 14 – Пигментные включения в хроматофорах кожи головастика

- •Препарат № 15 –Желточные включения в бластомерах

- •Контрольные вопросы

- •Типы рибосом

- •Клеточный центр

- •Органоиды движения

- •Практическая часть препарат № 4 Центросомы и ахроматиновое веретено митоза яйцеклетки лошадиной аскариды

- •Препарат № 16 Реснички эпителиальных клеток кишечника беззубки

- •Задания

- •Немембранные органоиды эукариотической клетки

- •Контрольные вопросы

- •Занятие 6 Тема 6.Одномембранные органоиды

- •Задания для аудиторной работы

- •Задания для внеаудиторной работы

- •Теоретическая часть

- •Эндоплазматическая сеть

- •Аппарат Гольджи

- •Лизосомы

- •Секреторные вакуоли

- •Пероксисомы

- •Сферосомы

- •Вакуоли и их производные

- •Функции одномембранных органоидов клетки

- •Практическая часть препарат № 9Аппарат Гольджи в нервных клетках спинального ганглия котенка

- •Препарат № 10Гранула зимогена

- •Препарат № 11 Секреторные гранулы в клетках Лейдинга кожи аксолотля

- •Задания

- •Контрольные вопросы

- •Занятие 7

- •Пластиды

- •Задания

- •Практическая часть

- •Сравнительная характеристика митохондрий и хлоропластов

- •Препарат №6 Хондриососмы в клетках печени амфибии

- •Препарат №7 Хондриососмы (митохондрии) в эпителиальных клетках. Кишечник аскариды

- •Препарат №8 Хондриососмы в клетках канальцев почки

- •Контрольные вопросы

- •Глава III темы для самостоятельного изучения

- •Тема 8: основные реакции тканевого обмена

- •Теоретическая часть

- •Тема 9. Жизненный путь клеток теоретическая часть

- •Клеточный цикл

- •Тема 10.Определение пола и половые различия клеток теоретическая часть

- •Глава IV

- •Тесты к лабораторно-практическим занятиям по дисциплине

- •Тема 1. Структурные компоненты эукариотической клетки

- •Тестовые задания

- •Тема 2. Ядро Тестовые задания

- •Тема 3. Плазматическая мембрана (плазмалемма) Тестовые задания

- •Тема 4. Цитоплазма. Цитоплазматический матрикс. Цитоскелет Тестовые задания

- •Тема 5. Немембранные органоиды Тестовые задания

- •Тема 6. Одномембранные органоиды Тестовые задания

- •Тема 7. Двумембранные органоиды Тестовые задания

- •Ключ ответов:

- •Глава V

- •1. Клетка есть единица структуры. Все живое состоит из клеток и их производных. Клетки всех организмов гомологичны.

- •2. Клетка есть единица функции. Функции целостного организма распределены по его клеткам. Совокупная деятельность организма есть сумма жизнедеятельности отдельных клеток.

- •3. Клетка есть единица развития. «Имеется всеобщий принцип развития для всех организмов, и этот принцип развития есть образование клеток».

- •История развития клеточной теории

- •Школа Пуркинье

- •Школа Мюллера и работа Шванна

- •Развитие клеточной теории во второй половине XIX века

- •Современная клеточная теория

- •Заключение

- •2. Свойства и признаки жизни

- •1. Обмен веществ. Любая биологическая система является открытой системой. Это означает, что она не может существовать без обмена с внешней средой химическим веществом, энергией и информацией.

- •2. Самовоспроизведение с изменением. Любая биологическая система способна воспроизводить себе подобную.

- •Краткая характеристика уровней жизни

- •3. Современная цитология: объект, предмет, методы.

- •Список литературы

- •Лекция 2. Морфология клетки

- •1. Общие принципы организации клетки. Морфологические типы клеток

- •Метаболический аппарат клетки

- •2. Структурные компоненты эукариотической клетки.

- •Лекция 3. Генетический аппарат клетки

- •1. Генетический аппарат прокариот

- •Генетический аппарат кишечной палочки

- •Разнообразие типов генетического аппарата прокариот

- •2. Генетический аппарат эукариот

- •Структура метафазных хромосом

- •3. Генетический аппарат полуавтономных органоидов

- •4. Системы репарации генетического аппарата

- •Лекция 4. Поверхностный аппарат клеток

- •1. Общая характеристика поверхностного аппарата

- •2. Рецепторы мембран

- •3. Транспорт веществ через мембраны

- •4. Межклеточные контакты

- •Лекция 5. Обмен веществ

- •1. Общая характеристика обмена веществ

- •Значение атф в обмене веществ

- •Основные типы пластического обмена

- •2. Электрон-транспортные цепи

- •Формирование электрохимического градиента

- •3. Энергетический обмен (дыхание)

- •Гликолиз

- •Цикл Кребса

- •Терминальное окисление

- •4. Пластический обмен (фотосинтез)

- •Световые реакции

- •Темновые реакции

- •Лекция 6. Биосинтез белков

- •1. Основные этапы биосинтеза белков. Генетический код

- •Генетический код. Ген и его роль в биосинтезе белков

- •2. Регуляция экспрессии генов

- •Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •Лекция 7. Вирусы

- •3. Сопоставление прокариотической и эукариотической клеток.

- •4. Что такое вирусы?

- •1.Особенности строения клеток прокариот и эукариот

- •2. Клетки эукариот. Строение и функции

- •3. Сопоставление прокариотической и эукариотической клеток

- •Сравнение строения клеток бактерий, растений и животных

- •Автотрофные (аутотрофные) и гетеротрофные организмы

- •4. Что такое вирусы?

- •Эволюционное происхождение вирусов

- •Общий химический состав вирусов

- •Вирусная днк

- •Вирусная рнк

- •Углеводы

- •Другие компоненты вирионов

- •Строение и свойства вирусов

- •Размножение вирусов

- •Список используемой литературы

- •Лекция 8. Химический состав клеток

- •Химический состав клетки Атомный состав клетки

- •Молекулярный состав клетки

- •2. Вода

- •Органические вещества

- •Углеводы

- •Неорганические вещества клетки

- •Глава VI Аттестационно-педагогические измерительные материалы по дисциплине «Цитология»

- •Эталоны ответов

- •Глава VII цитологические и цитогенетические термины

- •Глава VIII

- •К экзамену по дисциплине «цитология»

- •Вопросы к гак по дисциплине «Цитология»

- •Список литературы

- •Основная литератуцра

- •Дополнительная литература

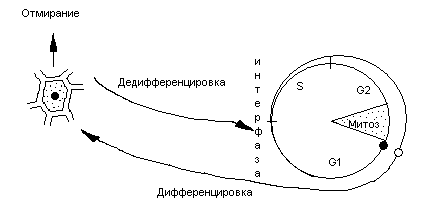

Клеточный цикл

События, изложенные в предыдущем разделе, описывают как бы линейный путь жизни клетки. В результате таких событий численность клеточной популяции должна снижаться. Это действительно происходит в некоторых тканях. В нервной ткани в течение жизни организма нейроны постоянно гибнут, но не восстанавливаются. Количество их при рождении, однако, настолько велико, что до наступления смерти способно обеспечить все необходимые связи и реакции. Такие клеточные популяции называют стационарными. Ранее считали, что не восстанавливается численность мышечных клеток сердца – кардиомиоцитов. Однако в 1988 г. П.П. Румянцев доказал, что кардиомиоциты также восстанавливаются.

Жизненный цикл клетки─это развитие её от момента возникновения в результате предшествующего деления до разделения на две новые клетки или до её смерти.

Жизнь клетки от одного деления до другого, включая само деление, составляет митоттический, иликлеточный цикл.

У постоянно делящихся клеток (клетки образовательных тканей и т. п.) жизненный цикл совпадает с митотическим.

В многоклеточном организме не все клетки способны к делению. Большая часть тканей животных и растений состоит из клеток, развитие которых нормально ограничивается пресинтетическим периодом интерфазы. Они специализированы для выполнения какой-либо функции, не связанной с увеличением числа клеток, т. е. не связанной с митозом.

Функциональные особенности и специфические структуры эти клетки приобретают на ранней стадии развития. Процесс специализации клеток называют клеточной дифференциацией.Обменные процессы на протяжении жизни этих клеток приводят не к удвоению их ДНК, росту и делению, а к синтезу ферментов и структур, с помощью которых осуществляются их специфические функции. Этот синтез определяется генами, которые функционируют лишь в дифференцированных клетках определённых тканей. Так, в мышечных клетках синтезируются сократительные белки, выполняющие двигательную функцию, в эритроцитах – гемоглобин для переноса кислорода.

После дифференциации клетки функционируют определённое время, затем стареют и умирают. Продолжительность жизни клеток неодинакова у разных тканей.

Прекращение размножения клеток (выход из митотического цикла) может быть временным. Например, при поранении стебля растения дифференцированные клетки постоянных тканей дедифференцмруютсяи завершают митотический цикл: проходят синтетический и постсинтетический периоды интерфазы и митоз. Так же функционируют и клетки печени животного после частичного её удаления (см. рис. 1).

Рис.52.Жизненный цикл клетки.

Периоды интерфазы:G1-пресинтетический,S- синтетический,G2- постсинтетический.

Размножение или пролиферация─ это свойство клеток производить себе подобных в ряду поколений. Размножение происходит путём деления исходной клетки и в основе его лежит уникальная способность клеток синтезировать ДНК и редуплицировать, или удваивать, хромосомы. Некоторые клетки могут утрачивать способность к делению в обычных условиях и приобретать её вновь в процессе репаративной регенерации (при повреждении) органов и тканей. Существует три основных типа деления клеток ─ митоз, мейоз (в период созревания половых клеток) и амитоз.

Амитоз ─ прямое деление клеток без выявления хромосом в ядре. Он свойственен преимущественно клеткам бактерий, а также очень старым и больным клеткам. При амитозе изменяется форма и число ядрышек с последующей перешнуровкой ядра пополам, а вслед за ним и цитоплазмы.

Митоз и мейоз осуществляются в ходе митотического цикла клетки.

Митоз (кариокинез).При митозе редуплицированные хромосомы переходят в компактную форму митотических хромосом, а веретено деления распределяет их равномерно между двумя дочерними клетками. Последние содержат диплоидный набор идентичных хромосом, аналогичный набору родительской клетки. Вслед за делением ядра (кариокинезом) на две равные части делится цитоплазма (цитокинез). После окончания деления клетка вступает винтерфазу, которая длится до начала следующего деления и включает три периода.

Интерфаза─ это период интенсивного синтеза веществ, роста и развития клетки. В этот период хромосомы в ядре неразличимы, так как находятся преимущественно деспирализованном состоянии в виде глыбок хроматина; они регулируют все процессы биосинтеза (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот и других веществ).

Пресинтетический период G1.В это время воссоздаются и образуются цитоплазматические структуры. В ядре на деспирализованных хромосомах идёт синтез всех форм РНК. В ядрышке формируются рибосомальные субъединицы. На рибосомах образуются строительные белки и белки-ферменты. В хлоропластах и митохондриях идёт синтез АТФ, накапливается энергия.

В этом периоде через синтез белков реализуется наследственная информация. Количество и состав белков определяются хромосомной ДНК. Белки-ферменты направляют все процессы в клетке.

Синтетический период S. В ядре идёт синтез ДНК. На каждой из цепей деспирализованных молекул ДНК достраивается комплементарная цепь. Синтез ДНК получил название редупликации. Каждая хромосома превращается в две хроматиды. Число молекул ДНК в каждой хромосоме удваивается, при этом число хромосом в ядре не изменяется. Процесс редупликации (самоудвоения) молекул ДНК определяет возможность передачи наследственности в процессе последующего деления. Удваиваются центриоли клеточного центра.

Постсинтетический период G2. Продолжается синтез специальных белков (тубулинов), необходимых для построения микротрубочек (последние формируют веретено деления во время митоза). Увеличивается количество митохондрий, происходит накопление энергии.

В подавляющем большинстве клеток деление в дальнейшем протекает по типу митоза. За исключением некоторых деталей, он однотипен как в животных, так и в растительных клетках.

Собственно митоз

длится 2-8 часов и занимает около![]() времени всего митотического цикла. Он

характерен для соматических (вегетативных)

клеток и обеспечивает увеличение их

числа.

времени всего митотического цикла. Он

характерен для соматических (вегетативных)

клеток и обеспечивает увеличение их

числа.

В непрерывном процессе митотического деления различают четыре фазы ─ профазу, метафазу, анафазу и телофазу.

Профаза ─ самая длительная фаза митоза, когда осуществляется перестройка всей структуры ядра для деления. Ядро увеличивается в объёме, в нём становится заметным клубок толстых нитей ─ хромосом. В результате спирализации молекул ДНК хромосомы укорачиваются и утолщаются. В отличие от очень длинных деспирализованных интерфазных хромосом они могут перемещаться при делении. К концу профазы можно различить, что каждая хромосома продольно разделена пополам, хотя обе половины (хроматиды) ещё соединены центромерой. Постепенно исчезает ядрышко, растворяется ядерная оболочка. Начинается формирование ахроматинового веретена ─ веретена деления: оно представляет собой систему протеиновых нитей (90% белка, РНК, полисахариды), идущих от полюсов клетки. В клетках животных, грибов и низших растений клеточный центр делится, и группы центриолей располагаются на полюсах клеток; от них и отходят нити веретена.

Метафаза характеризуется максимальным укорочением хромосом. Пары хроматид, прикреплённые своими центромерами к нитям веретена деления, выстраиваются в экваториальной плоскости, образуя так называемую метафазную пластинку хромосом, или материнскую звезду. Между сестринскими хромосомами видна разделяющая их щель, и они остаются связанными друг с другом только в области центромеры. Во всех клетках, кроме половых, число хромосом всегда чётное ─ 2n(диплоидный набор).

Анафаза начинается делением центромеры. Каждая из хроматид одной хромосомы становится самостоятельной хромосомой. Сокращение тянущих нитей ахроматинового веретена увлекает их к противоположным полюсам клетки. В результате у каждого из полюсов оказывается столько же хромосом, сколько их было в материнской клетке, причём набор их одинаков.

Телофаза─ последняя фаза митоза. Как только хроматиды (хромосомы) достигают противоположных полюсов веретена, они сразу деспирализуются, становятся плохо заметными и превращаются в хроматин. В местах контакта хроматина с мембранными везикулами реконструируется ядерная оболочка. Вслед за этим формируются новые ядрышки. Нити веретена деления разрушаются.

Цитокинез ─ процесс разделения цитоплазмы между дочерними клетками, которые переходят в период G1 новой интерфазы.

Каждая из вновь образовавшихся клеток получила весь объём биохимической и генетической информации, которым обладала ядерная ДНК материнской клетки. В результате митоза увеличивается число клеток, что обеспечивает рост и развитие тканей в онтогенезе. Митоз лежит в основе бесполого (простого) размножения одноклеточных и многоклеточных организмов, а также физиологической, репаративной и абортивной регенерации (слущивание кожного эпителия, смена волос, линька).

Рис. 53. Схема митоза животной клетки

1, 2 – постсинтетический период интерфазы;

3, 4 – профаза; 5 – метафаза; 6 – анафаза;

7, 8 – телофаза.

Мейоз (редукционное деление).Представляет собой такое деление ядра незрелой половой клетки, в результате которого образуются четыре дочерних ядра, каждое из которых содержит вдвое меньше хромосом, чем исходное. Мейоз, будучи способом созревания половых клеток (овоцитов и сперматоцитов) протекает в яичниках и семенниках.

Сущность мейоза состоит в уменьшении (редукции) числа хромосом вдвое по сравнению с родительской в каждой из образующихся клеток. При половом процессе ядра клеток сливаются и, следовательно, число хромосом в ядре увеличивается в два раза, образуя диплоидный набор (2n). При мейозе осуществляется переход от диплоидного набора хромосом к гаплоидному (n). Таким образом, мейоз обеспечивает постоянный для каждого вида набор хромосом и постоянное количество ДНК. В эволюции он возник вместе с половым размножением.

Подобно митозу, мейоз ─ процесс непрерывный, включающий в себя профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Их выделяют как в первом, так и во втором мейотическом делении.

У исходной родительской клетки диплоидный набор хромосом, представленный гомологичными парами, полученными от отца и от матери. В S-период премейотической интерфазы, в каждой хромосоме удваивается количество ДНК и вместо 2n2cстановится 2n4c(n– количество хромосом;c- количество ДНК).

Первое мейотическое (редукционное) деление. Профаза мейоза (премейотическая профаза) в отличие от митоза весьма продолжительна и включает в себя следующие стадии: лептотену, зиготену, пахитену, диплотену и диакинез.

На стадии лептотены начинается спирализация хромосом, они приобретают вид тонких нитей и становятся заметными. Каждая хромосома состоит из двух пар хроматид.

В зиготене гомологичные парные хромосомы (материнские и отцовские) сближаются, образуя синаптонемальные комплексы ─ плотные соединения между определёнными локусами, или участками, обеих пар хромосом. На этой стадии увеличивается объём ядра.

Пахитена─ самая длительная стадия профазы мейоза, завершающаяся конъюгацией хромосом и образованием бивалентов из двух, рядом лежащих, пар хроматид. В результате спирализации последние заметно утолщаются. В конце этой стадии начинается кроссинговер: между гомологичными хромосомами образуются хиазмы (места перекрёста) ─ материнские и отцовские хромосомные нити сцепляются, и в результате разрывов происходит обмен генетическим материалом.

На стадии диплотеныконъюгировавшие хромосомы разделяются вдоль синаптонемальных комплексов. Связанными остаются только участки в области хиазм. Каждый бивалент состоит из четырёх обособленных хроматид, называемых тетрадой. На этой стадии хромосомы приобретают вид ламповых щёток. Каждая гомологичная нить бивалента окружается петлистыми нитчатыми структурами, напоминающими войлок. Петли отходят от основной осевой хромосомной нити. На них расположены работающие структурные гены, ответственные за синтез РНК. Наиболее интенсивный процесс транскрипции в диплотене коррелирует с ростом половых клеток. Это особенно характерно для овоцитов, которые в указанный период очень активно синтезируют и запасают питательные вещества для развития зародыша.

В диакинезе хроматиды ещё больше утолщаются. Хромосомные пары разъединяются, а хиазмы смещаются к концам хромосом. При этом ядерная оболочка распадается, а ядрышко исчезает, формируется ахроматиновое веретено.

После завершения премейотической профазы, следуют, как и в митозе, метафаза, анафаза и телофаза. В метафазе хромосомы собираются в экваториальной плоскости клетки. К центромере каждой из них присоединяется тянущая нить ахроматинового веретена. Две сестринские хроматиды не разделяются, как при митозе, поэтому в анафазе к полюсам движутся двухроматидные хромосомы. Расходятся случайно перераспределённые гомологичные хромосомы каждой пары и на полюсах собирается половинное число (гаплоидный набор) хромосом материнской клетки. Следовательно, именно в анафазе осуществляется редукция ─ уменьшение числа хромосом. Телофаза слабо обособлена и кратковременна. В результате образуются две гаплоидные клетки (1n2c).

Второе мейотическое деление, следующее непосредственно за первым проходит по типу митоза. Интерфаза перед вторым делением непродолжительная, в ней нетS-периода, а, следовательно, и редупликации ДНК. Два гаплоидных ядра делятся синхронно (одновременно). Хромосомы в метафазе собираются на экваторе, расщепляются на хроматиды, которые в анафазе уходят к полюсам. В результате из двух гаплоидных клеток возникают четыре тоже гаплоидные клетки. Заканчивается второе мейотическое деление образованием четырёх клеток с гаплоидным набором хромосом ─1n1c.

При мейотическом делении кроме редукции количества хромосом осуществляется и их перераспределение (перекомбинация). Это связано с тем, что в метафазе первого мейотического деления ориентирование материнской и отцовской хромосом из каждой гомологичной пары к одному или другому полюсу веретена деления является случайным.

Сущность мейоза состоит в уменьшении числа хромосом вдвое по сравнению с родительской клеткой и обмене генетическим материалом, получаемым от родительских особей данным индивидуумом. Таким образом, мейоз создаёт возможность для возникновения в гаметах новых генных комбинаций, что приводит к изменению генотипических и фенотипических признаков у потомства. В отличие от митоза при мейозе из одной клетки в результате двух делений (в течение одной интерфазы) образуется не две диплоидных, а четыре гаплоидных клетки. После оплодотворения мужская и женская гаметы сливаются, и восстанавливается диплоидный набор хромосом, постоянный для каждого вида (кариотип).

Рис. 54. Схема мейоза:

А - премейотическая фаза; Б – метафаза 1;

В – анафаза 1; Г – телофаза 1;

Д – профаза 2; Е – метафаза 2; Ж – анафаза 2;

З – телофаза 2.

Список литературы

Биология: Пособие для подготовительных отделений сельскохозяйственных вузов./Под ред. Н.П.Соколова, И.И. Андреева, Л.Н. Катонова, Л.Г.Родман ─ М.: Высшая школа, 1987 ─ с.53-59.

И.П. Карузина. Биология.5-е изд., испр. и доп. ─ М.: «Медицина»,1972 ─ с.34-35.

Общая биология: Пособие для учителя/Н.П. Дубинин, Д.Ф. Петров, К.Б. Булаева и др.; Под ред. Н.П. Дубинина ─ М.: Просвещение, 1980 ─ с.54-63.

В.И. Соколов, Е.И. Чумасов. Цитология, гистология, эмбриология. ─М.: «КолоС»,2004.─с.43-48.