- •Брянский государственный университет

- •Содержание

- •Глава I

- •Глава II

- •Тема 1. Предмет биология клетки……………………………………………….…..11

- •Глава III

- •Содержание курса Лекционный курс

- •1. История учения о клетке

- •2. Современный этап в развитии цитологии

- •3. Генетический аппарат клетки

- •4. Воспроизведение клеток

- •5. Биологические мембраны

- •6. Обмен веществ в клетках

- •7. Биосинтез белков

- •Содержание лабораторно-практических занятий

- •Глава II занятие 1 введение в дисциплину

- •Иерархические уровни строения организма

- •Этапы изготовления гистопрепаратов и техника микроскопирования

- •Гистохимическое выявление разных веществ

- •Правила обращения с микроскопом

- •Правила работы с микроскопом

- •Практическая часть Задания

- •Контрольные вопросы.

- •Задания для аудиторной работы

- •Задания для внеаудиторной работы

- •Теоретическая часть

- •Одномембранные органоиды

- •Немембранные органоиды

- •Специальные органеллы

- •Включения

- •Препарат 1. Общая морфология клетки. «Печень аксолотля».

- •Препарат Сперматозоиды петуха.

- •Контрольные вопросы:

- •Задания для аудиторной работы

- •Задания для внеаудиторной работы

- •Теоретическая часть

- •Структурные компоненты клетки

- •Структурные компоненты клетки

- •Признаки прокариотов и эукариотов

- •Контрольные вопросы:

- •Заполните таблицу «Функции структурных компонентов ядра эукариотической клетки».

- •Практическая часть Задания Изучите препараты.Опишите общую морфологию ядра на разных препаратах. Найдите и назовите структурные компоненты ядра.

- •Препарат: Кровь лягушки.

- •Препарат: Кровь человека.

- •Контрольные вопросы:

- •Экзон–кодирующая последовательность нуклеотидов, определяющая последовательность аминокислот в белке.

- •Экспрессия гена – протекает по схеме :

- •Этапы считывания генетической информации

- •Рибонуклеиновая (р н к)

- •Транскрипция и процессинг

- •Хроматин

- •Тельце Барра

- •Хромосома

- •Состав хромосом

- •Ядерная оболочка

- •Ядрышко

- •2. Синтез белка

- •3. Образование субъединиц рибосом

- •Нуклеоплазма

- •Ядерные частицы:

- •Препарат: Яйцеклетка беззубки - анодонты ( яйцеклетка моллюска).

- •Препарат: Яйцеклетка лягушки.

- •Препарат: Яйцеклетка кошки.

- •Препарат : Политенные (гигантские) хромосомы в слюне двукрылых.

- •Контрольные вопросы:

- •Практическая часть препарат № 2 – Митоз в корешке лука.

- •Препарат № 3Митоз животной клетки, краевая зона печени аксолотля.

- •Задания

- •Сравнительная характеристика митоза и мейоза

- •Практическая часть

- •Практическая часть препарат № 5 Амитоз в клетках мочевого пузыря мыши.

- •Задания

- •Контрольные вопросы:

- •Занятие 3 Тема 3.Плазматическая мембрана (плазмалемма)

- •Задания для аудиторной работы

- •Задания для внеаудиторной работы

- •Теоретическая часть

- •Основные типы клеточных оболочек:

- •Межклеточные контакты и многоядерные структуры

- •Практическая часть

- •Пример синцития

- •Состав липидов клеточных мембран эукариот и прокариот

- •Поверхностный комплекс

- •Практическая часть Пример симпласта препарат 15 (гист.) Поперечно-полосатое (исчерченное) мышечное волокно

- •Препарат 4 (гист.) Язык кролика. Язык, листовидные сосочки.

- •Задание

- •Практическая часть

- •Виды промежуточных филаментов (по б. Албертсу и соавт.)

- •Организация и функции цитоскелета

- •Практическая часть

- •Задания

- •Препарат № 2 – митоз в корешке лука.

- •Препарат № 12 – Липидные (жировые) включения в клетках печени аксолотля.

- •Препарат № 13 – Включения гликогена в клетках печени аксолотля.

- •Препарат № 14 – Пигментные включения в хроматофорах кожи головастика

- •Препарат № 15 –Желточные включения в бластомерах

- •Контрольные вопросы

- •Типы рибосом

- •Клеточный центр

- •Органоиды движения

- •Практическая часть препарат № 4 Центросомы и ахроматиновое веретено митоза яйцеклетки лошадиной аскариды

- •Препарат № 16 Реснички эпителиальных клеток кишечника беззубки

- •Задания

- •Немембранные органоиды эукариотической клетки

- •Контрольные вопросы

- •Занятие 6 Тема 6.Одномембранные органоиды

- •Задания для аудиторной работы

- •Задания для внеаудиторной работы

- •Теоретическая часть

- •Эндоплазматическая сеть

- •Аппарат Гольджи

- •Лизосомы

- •Секреторные вакуоли

- •Пероксисомы

- •Сферосомы

- •Вакуоли и их производные

- •Функции одномембранных органоидов клетки

- •Практическая часть препарат № 9Аппарат Гольджи в нервных клетках спинального ганглия котенка

- •Препарат № 10Гранула зимогена

- •Препарат № 11 Секреторные гранулы в клетках Лейдинга кожи аксолотля

- •Задания

- •Контрольные вопросы

- •Занятие 7

- •Пластиды

- •Задания

- •Практическая часть

- •Сравнительная характеристика митохондрий и хлоропластов

- •Препарат №6 Хондриососмы в клетках печени амфибии

- •Препарат №7 Хондриососмы (митохондрии) в эпителиальных клетках. Кишечник аскариды

- •Препарат №8 Хондриососмы в клетках канальцев почки

- •Контрольные вопросы

- •Глава III темы для самостоятельного изучения

- •Тема 8: основные реакции тканевого обмена

- •Теоретическая часть

- •Тема 9. Жизненный путь клеток теоретическая часть

- •Клеточный цикл

- •Тема 10.Определение пола и половые различия клеток теоретическая часть

- •Глава IV

- •Тесты к лабораторно-практическим занятиям по дисциплине

- •Тема 1. Структурные компоненты эукариотической клетки

- •Тестовые задания

- •Тема 2. Ядро Тестовые задания

- •Тема 3. Плазматическая мембрана (плазмалемма) Тестовые задания

- •Тема 4. Цитоплазма. Цитоплазматический матрикс. Цитоскелет Тестовые задания

- •Тема 5. Немембранные органоиды Тестовые задания

- •Тема 6. Одномембранные органоиды Тестовые задания

- •Тема 7. Двумембранные органоиды Тестовые задания

- •Ключ ответов:

- •Глава V

- •1. Клетка есть единица структуры. Все живое состоит из клеток и их производных. Клетки всех организмов гомологичны.

- •2. Клетка есть единица функции. Функции целостного организма распределены по его клеткам. Совокупная деятельность организма есть сумма жизнедеятельности отдельных клеток.

- •3. Клетка есть единица развития. «Имеется всеобщий принцип развития для всех организмов, и этот принцип развития есть образование клеток».

- •История развития клеточной теории

- •Школа Пуркинье

- •Школа Мюллера и работа Шванна

- •Развитие клеточной теории во второй половине XIX века

- •Современная клеточная теория

- •Заключение

- •2. Свойства и признаки жизни

- •1. Обмен веществ. Любая биологическая система является открытой системой. Это означает, что она не может существовать без обмена с внешней средой химическим веществом, энергией и информацией.

- •2. Самовоспроизведение с изменением. Любая биологическая система способна воспроизводить себе подобную.

- •Краткая характеристика уровней жизни

- •3. Современная цитология: объект, предмет, методы.

- •Список литературы

- •Лекция 2. Морфология клетки

- •1. Общие принципы организации клетки. Морфологические типы клеток

- •Метаболический аппарат клетки

- •2. Структурные компоненты эукариотической клетки.

- •Лекция 3. Генетический аппарат клетки

- •1. Генетический аппарат прокариот

- •Генетический аппарат кишечной палочки

- •Разнообразие типов генетического аппарата прокариот

- •2. Генетический аппарат эукариот

- •Структура метафазных хромосом

- •3. Генетический аппарат полуавтономных органоидов

- •4. Системы репарации генетического аппарата

- •Лекция 4. Поверхностный аппарат клеток

- •1. Общая характеристика поверхностного аппарата

- •2. Рецепторы мембран

- •3. Транспорт веществ через мембраны

- •4. Межклеточные контакты

- •Лекция 5. Обмен веществ

- •1. Общая характеристика обмена веществ

- •Значение атф в обмене веществ

- •Основные типы пластического обмена

- •2. Электрон-транспортные цепи

- •Формирование электрохимического градиента

- •3. Энергетический обмен (дыхание)

- •Гликолиз

- •Цикл Кребса

- •Терминальное окисление

- •4. Пластический обмен (фотосинтез)

- •Световые реакции

- •Темновые реакции

- •Лекция 6. Биосинтез белков

- •1. Основные этапы биосинтеза белков. Генетический код

- •Генетический код. Ген и его роль в биосинтезе белков

- •2. Регуляция экспрессии генов

- •Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •Лекция 7. Вирусы

- •3. Сопоставление прокариотической и эукариотической клеток.

- •4. Что такое вирусы?

- •1.Особенности строения клеток прокариот и эукариот

- •2. Клетки эукариот. Строение и функции

- •3. Сопоставление прокариотической и эукариотической клеток

- •Сравнение строения клеток бактерий, растений и животных

- •Автотрофные (аутотрофные) и гетеротрофные организмы

- •4. Что такое вирусы?

- •Эволюционное происхождение вирусов

- •Общий химический состав вирусов

- •Вирусная днк

- •Вирусная рнк

- •Углеводы

- •Другие компоненты вирионов

- •Строение и свойства вирусов

- •Размножение вирусов

- •Список используемой литературы

- •Лекция 8. Химический состав клеток

- •Химический состав клетки Атомный состав клетки

- •Молекулярный состав клетки

- •2. Вода

- •Органические вещества

- •Углеводы

- •Неорганические вещества клетки

- •Глава VI Аттестационно-педагогические измерительные материалы по дисциплине «Цитология»

- •Эталоны ответов

- •Глава VII цитологические и цитогенетические термины

- •Глава VIII

- •К экзамену по дисциплине «цитология»

- •Вопросы к гак по дисциплине «Цитология»

- •Список литературы

- •Основная литератуцра

- •Дополнительная литература

Практическая часть Пример симпласта препарат 15 (гист.) Поперечно-полосатое (исчерченное) мышечное волокно

Препарат представляет собой вертикальный гистологический срез языка кролика, окрашенный железным гематоксилином.

Пучки мышечных волокон в языке расположены в трех направлениях: вдоль, сверху вниз и поперек. Для сравнения рассмотреть препарат в том месте скелетной мышцы, где волокна идут параллельно друг другу.

При малом увеличении следует выбрать наиболее светлый участок препарата и найти группу разрезанных продольно мышечных волокон.

При большом увеличении видны ядра в сарколемме и поперечная исчерченность волокон, обусловленная наличием светлых и темных дисков. Между мышечными волокнами встречаются соединительно-тканные прослойки. Зарисовать препарат при большом увеличении.

Обозначения: 1-мышечные волокна. 2- ядра. 3- поперечная исчерченность. 4-соединительная ткань.

Препарат 4 (гист.) Язык кролика. Язык, листовидные сосочки.

Препарат представляет собой вертикальный гистологический срез языка кролика, окрашенный железным гематоксилином. (рис. 27)

Р ис.

27. Симпласт. Язык кролика. 1 – одно

мышечное волокно; 2 – ядра; 3 – овальные

темноокрашенные ядра; 4 – поперечный

срез мышечного волокна; 5 – миофибриллы;

6 – жировые клетки

ис.

27. Симпласт. Язык кролика. 1 – одно

мышечное волокно; 2 – ядра; 3 – овальные

темноокрашенные ядра; 4 – поперечный

срез мышечного волокна; 5 – миофибриллы;

6 – жировые клетки

Пучки мышечных волокон в языке расположены в трех направлениях: вдоль, сверху вниз и поперек. Для сравнения рассмотреть препарат в том месте скелетной мышцы, где волокна идут параллельно друг другу.

При малом увеличении следует выбрать наиболее светлый участок препарата и найти группу разрезанных продольно мышечных волокон.

При большом увеличении видны ядра в сарколемме и поперечная исчерченность волокон, обусловленная наличием светлых и темных дисков. Между мышечными волокнами встречаются соединительно-тканные прослойки. Зарисовать препарат при большом увеличении.

Обозначения: 1-мышечные волокна. 2- ядра. 3- поперечная исчерченность. 4-соединительная ткань.

Задание

Изучите состав липидов клеточных мембран эукариот и прокариот.

Изучите гистологические препараты.

Контрольные вопросы:

Строение и функции плазмалеммы.

Строение и функции цитолемы.

Функции поверхностного комплекса.

Пассивный и активный транспорт.

Химический состав плазмалеммы

Содержание. Липиды. Белки. Углеводы. Гликокаликс. Общая характеристика.

Средства наглядности. Таблицы с изображениями плазматической мембраны.

Задания для аудиторной работы

1. Законспектируйте теоретическую часть занятия. Обратите внимание на термины, выделенные курсивом.

2. Ответьте на контрольные вопросы.

Задания для внеаудиторной работы

Подготовка к контрольной работе.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Клетка

Клетка – главный гистологический элемент. Эукариотическая клетка состоит из трех основных компонентов: плазматическая мембрана, ядро, цитоплазма, органеллы, включения, биологические мембраны.

Важное значение для организации клеток имеют состоящие из непрерывного слоя молекул биологические мембраны, входящие в состав каждого клеточного компармента и многих органелл. Мембраны клеток имеют принципиально сходную молекулярную организацию. Любую клетку снаружи ограничивает плазматическая мембрана.

ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА

Химический состав плазмалеммы:

I. Липиды:1.Фосфолипиды.Молекула фосфолипида состоит из полярной (гидрофильной) части (головка) и аполярного (гидрофобного) двойного углеводного хвоста. В водной фазе молекулы фосфолипидов автоматически агрегируютхвост к хвосту, формируя каркас биологической мембраны в виде двойного слоя (бислой). Таким образом, в мембране хвосты фосфолипидов направлены внутрь бислоя, а головки обращены кнаружи. В ЭМ мембрана выглядит как трехслойная структура. Гидрофильные наружный и внутренний слои электроноплотные (темные), а гидрофобный средний слой светлый. Это объясняется тем, что тетраоксид осмия, используемый для контрастирования, связывается с гидрофильными головками фосфолипидного бислоя, а также с встроенными в мембрану белками.

Проницаемость мембраны. Гидрофобный характер сердцевины бислоя определяет возможность (или невозможность) непосредственного проникновения через мембрану различных с физико-химической точки зрения веществ.

Неполярные вещества (например, холестерин и его производные) свободно проникают через биологические мембраны. По этой же причине эндоцитоз и экзоцитоз полярных соединений (например, пептидных гормонов) происходят при помощи мембранных пузырьков, а секреция стероидных гормонов – без участия таких пузырьков. По этой же причине рецепторы неполярных молекул (например, стероидных гормонов) расположены внутри клетки.

Полярные вещества (например, белки и ионы) не могут проникать через биологические мембраны. Именно поэтому рецепторы полярных молекул (например, пептидных гормонов) встроены в плазматическую мембрану, а передачу сигнала к другим клеточным компарментам осуществляют вторые посредники. По этой причине трансмембранный перенос полярных соединений осуществляют специальные системы, встроенные в биологические мембраны.

II. Арахиновая кислота.Из мембранных фосфолипидов освобождается арахиновая кислота – предшественник простагландинов, тромбоксанов, лейкотриенов и ряда других биологически активных веществ с множеством функций (медиаторы воспаления, вазоактивные факторы, вторые посредники и др.).

III. Липосомы. Искусственно приготовленные из фосфолипидов мембранные пузырьки диаметром от 25 нм до 1 мкм. Липосомы используют как модели биологических мембран, а также для введения внутрь клетки различных ваеществ(например, генов, лекарственных преператов); последнее обстоятельство основано на том, что мембранные структуры (в т.ч. и липисомы) легко сливаются (за счет фосфолипидного бислоя).

Сфинголипиды - липиды, содержащие основание с длинной цепью (сфингозин или сходную с ним группу); сфинголипиды в значительном количестве находятся в миелиновых оболочках нервных волокон, слоев модифицированной плазмалеммы шванновских клеток и олигодендроглиоцитов ЦНС.

Сфинголипидозы - различные болезни, характеризующиеся аномальным метаболизм сфинголипидов.

Церебральный сфинголипидоз –общее наименование группы наследственных заболеваний, характеризующихся мышечным гипертонусом, прогрессирующим спастическим параличом, потерей зрения (обычно с центральной дегенерацией сетчатки и атрофией зрительного нерва), судорогами и умственными дефектами; сочетается с аномальным отложением сфингомиелина и родственных липидов.

Холестерин этот стероид имеет чрезвычайно важное значение не только как компонент биологических мембран.

Стероидные гормоны. На основе холестерина происходит синтез стероидных гормонов – половых, глюкокортикоидов, минералкортикоидов.

Липопротеины.Холестерин циркулирует во внутренней среде организма в составе липопротеинов. Транспорт холестерина осуществляют липопротеины низкой плотности (ЛНП), очень низкой плотности (ЛОНТ) и липопротеины высокой плотности (ЛВП). Вероятность атеросклеротического поражения сосудов (в т. ч. ишемическая болезнь сердца - ИБС) прямо пропорциональна уровню общего холестерина сыворотки крови. Чем выше выраженее гиперхолестеринемия (точнее, отношение содержания холестерина в ЛНП к содержанию холестерина в ЛВП), тем выше риск развития ИБС. При отношении ЛНП к ЛВП более 5:1 риск развития ИБС очень высок. Высокий уровень ЛВП предотвращает развитие ИБС. Считают, что ЛВП способствуют удалению холестерина из коронарных сосудов.

IV. Белки составляют более 50% массы мембран. Большинство мембранных белков имеет глобулярную структуру.

Интегральные мембранные белки прочно встроены в липидный бислой. Их гидрофильные аминокислоты взаимодействуют с фосфатными группами фосфолипидов, а гидрофобные – цепями жирных кислот. Примеры интегральных мембранных белков – белки ионных каналов и рецепторные белки (мембранные рецепторы). Молекула белка, проходящая через всю толщу мембраны и выступающая из нее как на наружной, так и на внутренней поверхности – трансмембранный белок.

Периферические мембранные белки (фибриллярные и глобулярные) находятся на одной из поверхностей клеточной мембраны (наружной или внутренней) и нековалентно связаны с интегральными мембранными белками.

Наружная поверхность.Примерами периферических мембранных белков, связанных с наружной поверхностью мембраны, могут служить рецепторные и адгезионные белки.

Внутренняя поверхность. Примеры периферических мембранных белков, связанных с внутренней поверхностью мембраны, - белки цитоскелета (например, спектрины, анкирин), белки системы вторых посредников.

V. Углеводы. (преимущественно олигосахариды) входят в состав гликопротеинов и гликопротеидов мембраны, составляя 2-10% ее массы. С углеводами клеточной поверхности взаимодействуют лектины. Цепи олигосахаридов выступают на наружной поверхности мембран клетки и формируют поверхностную оболочку – гликокаликс.

Организация плазматической мембраны.

Общепринята жидкостно-мозаичная модель.

Для интегральных белков характерна латеральная подвижность, они могут перераспределяться в мембранах в результате взаимодействия с периферическими белками, элементами цитоскелета, молекулами в мембране соседней клетки и компонентами внеклеточного матрикса.

Скопление интегральных белков в одном участке мембраны – кэппинг.

Гликокаликс: толщина = 50 нм;

Состав.Гликокаликс состоит из олигосахаридов, ковалентно связанных с гликопротеинами и гликолипидами плазмолеммы.

Функции.

Межклеточное узнавание.

Межклеточное взаимодействие.

Пристеночное пищеварение. Гликокаликс, покрывающий микроворсинки каемчатых клеток эпителия кишечника, содержит пептитазы и гликозидазы, завершающие расщепление белков и углеводов.

Функции плазматической мембраны.

Избирательная проницаемость. Поддерживает клеточный гомеостаз, оптимальное содержание в клетке ионов, воды, ферментов и субстрактов. Пути реализации: пассивный транспоот, облегченная диффузия, активный транспорт.

Межклеточное взаимодействие. Клетка, воспринимая и транспортируя различные сигналы, реагирует на изменения окружаущей ее среды. Плазматическая мембрана – место приложения физических (например, кванты света в фоторецепторах), химических (например, вкусовые и обонятельные молекулы, рН), механических (например, давление или растяжение в механорецепторах) раздражителей внешней среды и сигналов информационного характера (например, гормоны, нейромедиаторы из веутренней среды организма. При участии плазмалеммы происходят узнавание и агрегация (например, межклеточные контакты) как соседних клеток, так и клеток с компонентами внеклеточного матрикса (например, адгезионные контакты, адресная миграция клеток и направленный рост аксонов в нейроонтогенезе). Совокупность этих процессов – межклеточное взаимодействия. Все виды информационных межклеточных взаимодействий реализуются в рамках концепции сигнал-ответ, основы предложил ПАУЛЬ ЭРЛИХ.

Эндоцитоз - поглощение (интернализация) клеткой веществ, частиц и микроорганизмов. Варианты эндоцитоза – пиноцитоз, фагоцитоз и опосредуемый рецепторами эндоцитоз.

Пиноцитоз – процесс поглощения жидкости и растворенных веществ с образованием небольших пузырьков. Пиноцитозные пузырьки формируются в специализированных областях плазматической мембраны – окаймленных ямках.

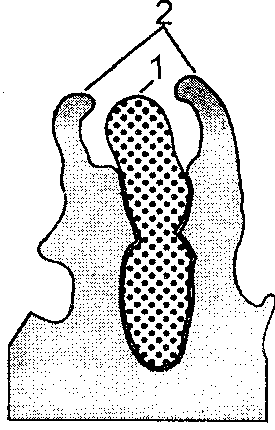

Фагоцитоз – поглощение крупных частиц (например, микроорганизмов или остатков клеток). Фагоцитоз осуществляют специальные клетки – фагоциты (макрофаги, нейтрофилы). В ходе фагоцитоза образуются большие эндоцитозные пузырьки – фагосомы. Фагосомы сливаются с лизосомами и формируют фаголизосомы. Фагоцитоз, в отличие от пиноцитоза, индуцируют сигналы, воздействующие на рецепторы в плазмалемме фагоцитов. Подобными сигналами служат АТ, опсонизирующие фагоцитируемую частицу. (рис. 28)

Рис. 28. Фагоцитоз.1 – бактерия; 2 – псевдоподии фагоцита ( по Б. Албертсу и соавт., с изменениями).

Опосредуемый рецепторами эндоцитоз– характеризуется поглощением из внеклеточной жидкости конкретных макромолекул. Ход процесса: связывание лиганда и мембранного рецептора – концентрирование комплексалиганд-рецепторна поверхности окаймленной ямки - погружение в клетку внутри окаймленного пузырька. Подобным образом клетка поглощает трансферрин, холестерин вместе с ЛНП и многие другие молекулы. (рис. 29-30)

I II III

Рис. 29. Рецепторно-опосредованный эндоцитоз I - окаймленная ямка, I1 - промежуточная стадия, III - окаймленный пузырек; 1 -- лиганды, 2 - мембранные рецепторы, 3-клатрин (по Б.Албертсуи соавт.. с изменениями).

Плазматическая

мембрана

Рис. 30. Расщепление веществ, проникших в клетку путём опосредуемого рецепторами эндоцитоза.

Экзоцитоз.Процесс, при котором внутриклеточные секреторные пузырьки (например, синаптические) и секреторные гранулы сливаются с плазмалеммой, а их содержимое освобождается из клетки – секреция.