- •Электронный учебник менеджмент организации под ред.Тебекина а.В., касаева б.С. – м.: кнорус, 2008

- •Глава 1. Общая теория управления

- •Вопросы для контроля

- •1.1. Вводные понятия теории управления

- •1.2. Общая характеристика системы как объекта управления

- •1.3. Процесс развития общей теории управления

- •1.4. Базовые понятия и определения системы как объекта управления

- •1.5. Реализация процесса управления

- •1.6. Обратная связь в системах управления

- •1.7. Основы теории управления в части принятия решений

- •1.8. Автоматизированные и автоматические системы управления

- •Глава 2. Закономерности управления различными системами

- •Вопросы для контроля

- •2.1. Основные принципы управления различными системами

- •2.2. Сущность, задачи и закономерности управления различными системами

- •2.3. Специфические свойства систем управления

- •Глава 3. Управление социально-экономическими системами (организациями)

- •Вопросы для контроля

- •3.1. Суть управленческой деятельности в организации

- •3.2. «Краеугольные камни» бизнеса

- •3.3. Составляющие успеха в бизнесе

- •3.4. Основные принципы реализации подхода к управлению

- •3.5. Современные научные подходы к менеджменту

- •3.6. Выработка целей и стратегии развития организации

- •3.6.1. Формирование и ранжирование целей организации

- •3.6.2. Выработка стратегии деятельности организации

- •Глава 4. Методологические основы менеджмента

- •Вопросы для контроля

- •4.1. Сущность менеджмента

- •4.2. Экономический механизм менеджмента

- •4.3. Содержание понятия «менеджмент»

- •4.3.1. Менеджмент как наука и практика управления

- •4.3.2. Менеджмент как организация управления фирмой

- •4.3.3. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений

- •4.4. Цели и задачи менеджмента

- •4.5. Характерные черты и стадии менеджмента

- •Глава 5. Инфраструктура менеджмента

- •Вопросы для контроля

- •Содержание инфраструктуры менеджмента организации

- •Содержание инфраструктуры менеджмента организации

- •5.1. Исследование внутренней среды организации

- •5.1.1. Общая характеристика внутренней среды организации

- •5.1.2. Цели организации

- •5.1.3. Структура организации

- •5.1.4. Задачи организации

- •5.1.5. Технология деятельности организации

- •Классификация технологий управления

- •5.1.6. Люди как фактор внутренней среды организации

- •5.2. Исследование внешней среды организации

- •5.2.1. Необходимость учета внешней среды организации

- •5.2.2. Общая характеристика внешней среды

- •5.2.3. Характеристика среды прямого воздействия

- •5.2.4. Характеристика среды косвенного воздействия

- •Глава 6. Социофакторы и этика менеджмента

- •Вопросы для контроля

- •6.1. Этические нормы древности в учении Конфуция

- •6.2. Исторические традиции этики менеджмента в России

- •6.3. Современные этические нормы менеджмента в России

- •6.4. Некоторые нравственные эталоны и образцы поведения в менеджменте

- •Глава 7. Интеграционные процессы в менеджменте

- •Вопросы для контроля

- •7.2. Источники интеграции управления

- •7.3. Характеристики интеграции менеджмента организации

- •7.4. Макроэкономический анализ тенденций интеграционных процессов в менеджменте

- •Характеристика подходов к исследованию организации как процесса

- •7.5. Особенности интеграционных процессов менеджмента в России на примере промышленности обрабатывающих отраслей

- •7.6. Мировые тенденции интеграционных процессов в менеджменте

- •Глава 8. Моделирование ситуаций и разработка решений

- •Вопросы для контроля

- •8.1. Методология моделирования ситуаций и разработки управленческих решений

- •8.2. Процесс принятия управленческих решений

- •8.3. Методы принятия управленческих решений

- •8.3.1. Общая характеристика методов принятия управленческих решений, их классификация

- •8.3.2. Характеристика общенаучных методов обработки информации и принятия решений

- •8.3.3. Характеристика традиционных способы обработки информации и принятия решений

- •8.3.4. Характеристика способов принятия решений на основе детерминированного факторного анализа

- •8.3.5. Характеристика способов принятия решений на основе стохастического факторного анализа

- •8.3.6. Характеристика способов принятия решений на основе оптимизации показателей

- •X1 0, х2 0. (8.2)

- •8.3.7. Характеристика способов принятия решений на основе анализа схем стратегического развития

- •8.3.8. Характеристика методов принятия решений на основе способов, связанных с управлением персоналом

- •Глава 9. Природа и состав функций менеджмента

- •Вопросы для контроля

- •9.1. Содержание функций управления

- •Взаимосвязь элементов и функций организации

- •9.2. Изменение назначения основных функций управления

- •9.3. Маркетинг как функция управления

- •9.3.1. Содержание маркетинговой деятельности

- •9.3.2. Маркетинг как специфическая функция управления

- •9.3.3. Технология маркетинговой деятельности

- •9.3.4. Маркетинг как предплановая деятельность производственного отделения

- •Глава 10. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента

- •Вопросы для контроля

- •10.1. Содержание и задачи внутрифирменного планирования. Виды планов

- •10.2. Перспективное внутрифирменное планирование

- •10.3. Основы эффективности и результативности планирования

- •10.4. Основные принципы планирования

- •10.5. Элементы функции «планирование» и ресурсные ограничения

- •Глава 11. Формы организации системы менеджмента

- •Вопросы для контроля

- •11.1. Содержание функции организации

- •11.2. Стадии жизненного цикла деятельности фирмы

- •Периоды жизненного цикла системы

- •11.3. Порядок организации фирмы

- •11.4. Классификация объектов исследования в менеджменте

- •Сравнительная характеристика индивидуалистических и корпоративных организаций

- •11.5. Изменения в организационных структурах управления фирмами на современном этапе

- •11.6. Важнейшие уровни аппарата управления

- •Важнейшие уровни аппарата управления в крупных фирмах

- •Глава 12. Мотивация деятельности в менеджменте

- •Вопросы для контроля

- •12.1. Природа механизма мотивации деятельности человека

- •12.2. Содержательные теории мотивации

- •12.3. Мотивационные теории «поля»

- •12.4. Процессуальные теории мотивации

- •Основные мотивационные теории «поля», описывающие звено «стимул цель» в социально-психологической цепочке событий «побуждение мотив стимул цель действие»

- •Основные процессуальные теории мотивации, описывающие звено «стимул цель» в социально-психологической цепочке событий «побуждение мотив стимул цель действие»

- •Глава 13. Регулирование и контроль в системе менеджмента

- •Вопросы для контроля

- •13.1. Управленческий контроль: формы и средства реализации

- •13.1.1. Функции и формы управленческого контроля

- •13.1.2. Экономический анализ фирмы

- •13.1.3. Методика анализа хозяйственной деятельности фирмы

- •13.2. Финансовый менеджмент. Содержание, цели и функции

- •13.3. Анализ финансовой отчетности предприятия

- •Глава 14. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента

- •Вопросы для контроля

- •14.1. Общая характеристика понятий «лидер» и «руководитель»

- •Сравнение функций, выполняемых неформальными лидерами и официальными руководителями в коллективах

- •14.2. Сложившиеся воззрения на понятие «лидерство»

- •14.3. Требования к человеку, стремящемуся стать лидером

- •Глава 15. Управление человеком и управление группой

- •Вопросы для контроля

- •15.1. Понятие группы

- •15.2. Причины объединения людей в группы

- •15.3. Стадии развития группы

- •15.4. Внешние условия, определяющие эффективность работы человека и группы

- •15.5. Возможности членов группы

- •15.6. Структура группы и характеристика ее компонентов

- •Глава 16. Руководство: власть и партнерство

- •Вопросы для контроля

- •16.1. Руководство, власть и личное влияние

- •16.1.1. Власть и влияние лидера

- •16.1.2. Влияние и власть

- •16.1.3. Баланс власти

- •16.1.4. Формы власти и влияния

- •16.2. Влияние путем убеждения, партнерство

- •Сравнение различных методов влияния

- •16.3. Стили деятельности руководителя

- •Глава 17. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера

- •Вопросы для контроля

- •17.1. Основные требования, предъявляемые к менеджеру

- •17.2. Уровни управления в организации

- •17.3. Роли менеджера в организации

- •Характерные типы менеджеров

- •17.4. Модели личности руководителя. Особенности личностных качеств руководителя

- •17.5. Организаторские способности руководителя

- •17.6. Имидж руководителя

- •Глава 18. Конфликтность в менеджменте

- •Вопросы для контроля

- •18.1. Развитие представлений о конфликте и его роли в менеджменте

- •18.2. Процесс возникновения и развития конфликта

- •Сетка Томаса Килменна, позволяющая проанализировать конфликт и выбрать оптимальную стратегию поведения

- •18.3. Переговоры как способ выхода из конфликтной ситуации

- •Глава 19. Факторы эффективности менеджмента

- •Вопросы для контроля

- •19.1. Методика изучения фирм в менеджменте

- •13. Важнейшие фирмы-контрагенты и фирмы-конкуренты по основным видам выпускаемой или реализуемой продукции.

- •14. Производственно-технические и другие хозяйственные связи.

- •17. Связи фирмы с банками и органами власти, характер этих связей.

- •19.2. Методология информатизации управленческой деятельности

- •19.2.1. Связь информационных технологий и новых форм организации деятельности предприятий

- •19.2.2. Информационные процессы в управлении

- •Операции информационных процессов

- •19.2.3. Информационные потоки в управлении

- •19.2.4. Принятие управленческих решений

- •19.2.5. Методология основы создания ис и ит в управлении организацией

- •19.2.6. Методология информационного обеспечения ит и ис в управлении организацией

- •19.2.7. Методология технического и программного обеспечения ит и ис в управлении организацией

- •Информационные системы управления предприятием

- •Информационные системы, обслуживающие различные уровни управления в организации

- •19.2.8. Развитие информационных технологий в системах управления

- •Проникновение информационных технологий на экономические рынки

- •Применение информационные технологии в деятельности государственных институциональных структур

- •Информационные технологии в жизни человека

- •19.2.9. Защита информации в ис и ит управления

- •19.3. Связующие (коммуникационные) процессы, обеспечивающие принятия управленческих решений

- •19.3.1. Основные понятия коммуникации

- •19.3.2. Элементы и этапы процесса коммуникации

- •19.3.3. Коммуникационные сети

- •19.3.4. Основные проблемы межличностных коммуникаций

- •19.3.5. Организационные коммуникации

- •Глава 20. Природа управления и исторические тенденции его развития

- •Вопросы для контроля

- •20.1. Природа управления и исторические тенденции его развития

- •История науки управлять

- •Глава 21. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента

- •Вопросы для контроля

- •21.1. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента

- •Сравнение старой и современной организации

- •Глава 22. Этапы и школы в истории менеджмента

- •Вопросы для контроля

- •22.1. Этапы и школы в истории менеджмента

- •Характеристика уровней человеческих потребностей пирамиды человеческих потребностей а. Маслова

- •Глава 23. Разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, европейский

- •Вопросы для контроля

- •23.1. Разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, европейский

- •Сравнение общих принципов промышленного управления

- •Глава 24. Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента

- •Вопросы для контроля

- •24.1. Системный подход

- •24.2. Модель Хофстида

- •Степень проявления переменных культуры как национально-исторических факторов, влияющих на развитие менеджмента

- •Глава 25. Развитие управления в России

- •Вопросы для контроля

- •25.1. История развития менеджмента в России

- •25.2. Перспективы участия России в мировых макроэкономических процессах

- •Этап жизненного цикла создаваемой продукции

- •Глава 26. Перспективы менеджмента: возможное и вероятное

- •Вопросы для контроля

- •26.1. Перспективы менеджмента: возможное и вероятное

- •Большие циклы экономической активности н. Д. Кондратьева

- •История создания единого информационного пространства

8.3.7. Характеристика способов принятия решений на основе анализа схем стратегического развития

Способы принятия решений на основе анализа схем стратегического развития организации связаны с позиционированием организации в заданной системе координат, например, «привлекательность рынка конкурентные позиции», с последующим определением направления поступательного движения организации.

Приведем в качестве примера разработку стратегии развития организации на основе модели «продукт рынок» (GAP-анализа от англ. «брешь») (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Оценка перспектив развития организации по GAP-анализу

Комбинируя тремя состояниями (существующий; новый, но связанный с существующим; совершенно новый) двух переменных (продукт и рынок) можно получить девять комбинаций, отражающих варианты развития фирмы. Каждый из вариантов характеризуется определенным соотношением: изменение риска развития/изменение эффективности развития.

Рассмотрим процесс разработки управленческих решений по стратегии развития организации на основе матрицы BCG (Бостонской консультативной группы).

На рис. 8.8 приводится матрица БКГ. В данном варианте использующая показатели относительной рыночной доли (ось X) и относительной скорости роста рынка (ось Y) для отдельных оцениваемых продуктов. Скорость роста рынка определяется за какой-то интервал времени скажем, за год.

Рис. 8.8. Матрица BCG стратегии развития организации

В основу данной матрицы положены следующие допущения: чем больше скорость роста, тем больше возможности развития; чем больше доля рынка, тем сильнее позиции организации в конкурентной борьбе.

Пересечение этих двух координат образует четыре квадранта. Если продукты характеризуются высокими значениями обоих показателей, то они называются «звездами» их следует поддерживать и укреплять. Если продукты характеризуются высоким значением показателя Х и низким Y, то они называются «дойными коровами» и являются генераторами денежных средств организации, поскольку в данном случае не требуется вкладывать средства в развитие продукта и рынка (рынок не растет или растет незначительно), но за ними нет будущего. При низком значении показателя Х и высоком Y продукты называются «трудными детьми»: их надо специально изучать, чтобы установить, не смогут ли они при известных инвестициях превратиться в «звезды». Когда как показатель Х, так и показатель Y имеют низкие значения, то продукты называются «неудачниками» («собаками», «догами»), приносящими или малую прибыль, или малые убытки; от них надо по возможности избавляться, если нет веских причин для их сохранения (возможное возобновление спроса, относятся к социально значимым продуктам и т. п.).

Обычно при использовании матрицы БКГ применяется третий показатель, значение которого пропорционально радиусу окружности, проведенной вокруг точки, характеризующей положение продукта в матрице. В качестве такого показателя в большинстве случаев используются объем реализации или прибыль.

Матрица БКГ строится как для отдельных рынков, так и для суммарного рынка. Кроме того, помимо уровня отдельных продуктов, матрица применяется на уровне стратегической хозяйственной единицы (СХЕ) и организации в целом. В этом случае на матрицу наносятся не отдельные продукты, а данные по результатам деятельности отдельных СХЕ или организаций-конкурентов в целом. Известны случаи использования матрицы БКГ при проведении межстрановых сравнений.

С помощью данных матрицы БКГ руководители решают вопросы определения направлений предпочтительного инвестирования с целью завоевания большей рыночной доли, а может быть снятия с производства какого-то продукта.

К числу принципиальных недостатков матрицы БКГ прежде всего относится следующий: она не учитывает взаимозависимости (синергетического эффекта) отдельных видов бизнеса если такая зависимость существует, данная матрица дает искаженные результаты. Далее следует отметить, что оценка привлекательности рынка по показателю скорости изменения объема продаж и силы позиции бизнеса по показателю рыночной доли является сильным упрощением. Скорее по каждому этому направлению должна быть проведена многокритериальная оценка, что и делается при использовании матрицы компании General Electric (GE): портфельной матрицы Мак-Кинси.

Портфельная модель Мак-Кинси рассматривает фактор «возможности расширения рынка» как многофакторное понятие «привлекательность рынка». Фактор «относительная доля рынка» вырос до понятия «стратегическое положение фирмы», характеризующего различные элементы внутренней среды предприятия (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Портфельная матричная модель Мак-Кинси DPM

Как видно из матрицы (рис. 8.9), верхний левый угол означает благоприятные перспективы для роста, диагональ, разделяющая верхний левый угол и нижний правый угол, двойственное положение и ограниченный рост, нижний правый угол отсутствие реальных возможностей будущего развития.

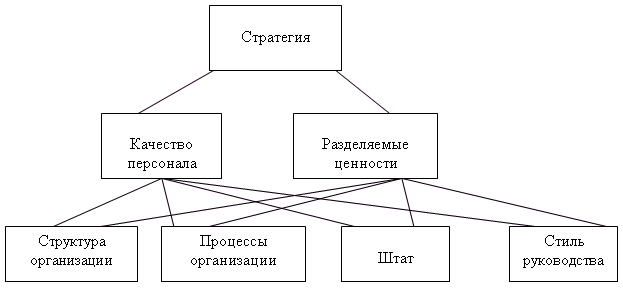

Модель Мак-Кинси «7С» не предлагает готовых вариантов стратегии, а является скорее хорошим способом осмысления основных внутренних факторов организации, оказывающих влияние на ее будущее. Взаимосвязь основных факторов развития показана на рис. 8.10.

Рис. 8.10. Модель «7С»

Рассмотрим в качестве примера усиление авторитарности руководителя (стиль руководства). Это вносит соответствующие изменения в разделяемые ценности организации (часто не в лучшую сторону). В результате в организации начинаются процессы брожения, которые сказываются на качестве персонала, вследствие чего вынуждены претерпевать изменение структура организации и штат персонала. В целом это изменяет стратегию организации в части персонала.

Отметим значение модели «7С» в целом.

Модель показывает важность для планирования не только разработки финансовых показателей, но и учета качества работы, квалификации сотрудников, т. е. навыков, а также человеческих отношений и личных потребностей участников организации, выраженных в понятиях «совместные ценности» и «культура организации».

Модель определяет последовательность внутренних действий организации после принятия определенной стратегии.

Также действия включают:

а) планирование основных внутренних факторов организации, необходимых навыков и культуры, соответствующих выбранной стратегии;

б) установление вторичных от навыков и культуры элементов:

структуры организационные схемы, линии субординации, описание работ;

системы потоки работ в организации, процедура выполнения, учет и контроль;

штата сотрудников организация определяет, какие именно работники и в каком количестве ей необходимы;

стиля характеризует личный стиль руководства, характер поведения участников организации.

Модель «7С» важна тем, что воспринимает планирование не только как процесс создания формальных схем и совокупности количественных показателей. Процесс планирования понимается здесь как установление связи и согласия между сотрудниками, как увязка их интересов, учет всех сторон деятельности человека на предприятии.

Рассмотрим модель А. Томпсона и А. Стрикланда, представляющую собой матрицу выбора стратегии развития в зависимости от динамики роста рынка данной продукции и конкурентной позиции фирмы (рис. 8.11).

Рис. 8.11. Вариант использования модели А. Томпсона и А. Стрикланда при выработке стратегий развития

Представленный вариант использования модели А. Томпсона и А. Стрикланда позиционирует организацию в векторном пространстве привлекательность рынка сила конкурентных позиций и демонстрирует рекомендуемую направленность решений.

Так, например, при конкурентных позициях чуть выше среднего уровня и непривлекательном рынке рекомендуется сменить направление деятельности перепрофилировать предприятие. Если же предприятие имеет наихудшие позиции на рынке, который по привлекательности позиционируется чуть выше среднего, то целесообразно сменить менеджмент как минимум либо ликвидировать предприятие.

Моделью, способной дать гораздо более конкретный материал для принятия стратегических решений, является комплексный деловой анализ ПИМС (PIMS).

Материалы ПИМС результат обобщения опыта более 3000 предприятий Европы и Северной Америки. Показатели деятельности компаний отражены приблизительно в 30 основных переменных, влияющих на уровень прибыли, и разбиты на три группы: конкурентная позиция бизнеса; характеристика и привлекательность рынка, на котором действует предприятие; и производственная структура предприятия.

Модель ПИМС выделяет также факторы, оказывающие наибольшее влияние на уровень прибыли: капиталоемкость, затем в порядке убывания относительное качество продукта, относительная доля рынка, производительность труда. Модель ПИМС позволяет каждой организации учиться на опыте других предприятий выбирать наиболее удобные способы будущих действий для получения высоких доходов.

В условиях российской экономики изучение модели ПИМС носит в большей степени познавательный характер, поскольку этот метод стратегического анализа разработан для высокоразвитых, насыщенных, относительно устойчивых рынков и видов бизнеса. С этой точки зрения, статистический опыт североамериканского и японского бизнеса имеет для нашей экономики пока еще ограниченное применение.

Модель ситуационного SWOT-анализа позволяет оперативно диагностировать перспективы организации по состоянию внутренней среды (сила S, слабость W) и внешней среды (возможности О, угрозы T). На пересечении состояний внутренней и внешней среды формируются следующие группы ситуаций (рис. 8.12).

Рис. 8.12. Модель ситуационного SWOT-анализа

Поле «сила возможности» SO демонстрирует те сильные стороны потенциала организации, которые обеспечивают ей использование представившихся благоприятных внешних возможностей. На этом сочетании может строиться стратегия перспективного развития организации.

Поле «слабость возможности» WO демонстрирует те представившиеся внешние возможности, которые могут способствовать укреплению слабых позиций организации. На этом сочетании может строиться стратегия стабилизации организации за счет внутреннего совершенствования при благоприятной внешней обстановке.

Поле «сила угрозы» SТ демонстрирует те внешние угрозы, которые могут пошатнуть сильные позиции организации. На этом сочетании может строиться стратегия укрепления позиций организации за счет предвосхищения возможных событий неблагоприятной внешней обстановки.

Поле «слабость угрозы» WТ дает возможность руководству оценить целесообразность продолжения данного бизнеса при неблагоприятных внутренних и внешних условиях. При этом может быть принята стратегия выживания, диверсификации деятельности, перепрофилирования или ликвидации.