- •Удк 550.830

- •1.Геолого-геофизические и технические условия нефтегазовых месторождений и перспективных отложений

- •1.1. Литолого-минералогическая характеристика пород

- •1.2. Нефтегазоносность

- •1.3. Коллекторские и физические свойства нефтегазоносных пород

- •1.4. Термобарические условия

- •1.5. Минерализация пластовых вод

- •1.6. Технологические условия бурения скважин и проведения гис

- •2. Комплекс геофизических исследований скважин

- •2.1. Наборы методов гирс (геофизические исследования и работы в скважинах)

- •Обязательный комплекс исследований в открытом стволе для решения геологических и технических задач в структурных, поисковых, оценочных и разведочных скважинах

- •2.1.1. Задачи комплексных методов исследования скважин

- •2.1.2. Геофизические методы

- •2.1.3. Гидродинамические методы исследования скважин

- •2.1.4. Гидропрослушивание скважин

- •2.1.5. Геохимические методы исследований

- •2.1.5.1. Метод фотоколориметрии

- •2.1.5.2. Определение содержания микрокомпонентов металлов

- •2.2. Технология проведения гис

- •2.2.1. Основные, дополнительные и повторные гис, выполняемые по стандартным методикам

- •2.2.2. Геофизические исследования, выполняемые в скважинах, заполненных промывочными жидкостями

- •2.2.3. Метрологическая проверка аппаратуры

- •2.2.4. Контроль качества материалов гис

- •3. Гис в необсаженнОм (открытом) ствоЛе

- •3.1.Электрические методы

- •3.1.1. Удельное сопротивление пород

- •3.1.2. Базовые геоэлектрические модели и их типичные характеристики

- •3.1.3. Электрический каротаж

- •3.1.3.1. Измерение кажущегося удельного сопротивления обычными зондами

- •3.1.3.2. Кривые кажущегося удельного сопротивления против пластов ограниченной мощности

- •3.1.4. Боковое каротажное зондирование (бкз)

- •3.1.5 Кажущееся удельное сопротивление пласта неограниченной мощности. Палетки бкз.

- •3.1.6. Микрозондирование

- •3.1.7. Боковой каротаж

- •3.1.7.1. Основные зонды бокового каротажа

- •3.1.7.2. Боковой микрокаротаж

- •3.1.8. Индукционный метод

- •3.1.9. Викиз

- •3.1.9.1. Литологическое расчленение разреза

- •3.1.9.2. Выделение коллекторов и оценка типа насыщения

- •3.1.10. Метод потенциалов самопроизвольной поляризации

- •3.1.10.1.Диффузионно-адсорбционные потенциалы

- •3.1.10.2. Фильтрационные потенциалы пс

- •3.1.10.3. Измерение потенциалов пс в скважинах

- •3.1.10.4. Обработка и интерпретация диаграмм сп

- •3.1.11. Метод потенциалов вызванной поляризации

- •4. Радиоактивный каротаж

- •4.1. Гамма-каротаж

- •4.2. Нейтронный каротаж (стационарные нейтронные методы)

- •4.2.1. Нейтронный гамма-каротаж (нгк)

- •4.2.2. Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым (ннк-т) и надтепловым нейтронам (ннк-н)

- •5.Акустический каротаж

- •5.1. Акустический каротаж по скорости и затуханию

- •6. Другие виды исследования скважин

- •6.1. Метод естественного теплового поля

- •6.2. Метод искусственного теплового поля

- •6.3. Газовый каротаж

- •6.4. Механический каротаж

- •7. Интерпретация материалов гис

- •7.1. Оперативная интерпретация данных гис

- •7.2. Сводная интерпретация гис

- •7.3. Расчленение разреза

- •7.4. Выделение коллекторов и определение их эффективной толщины

- •7.5. Петрофизическое обеспечение методик интерпретации

- •7.6. Определение коэффициента пористости (Кп) коллекторов

- •7.7. Определение коэффициента пористости по данным метода потенциалов самопроизвольной поляризации

- •7.8. Определение коэффициента пористости по данным нейтронного каротажа

- •7.9. Определение коэффициента пористости по данным акустического метода

- •7.10. Определение коэффициента проницаемости коллекторов

- •7.11. Оценка характера насыщенности пластов-коллекторов

- •7.12. Оценка насыщенности коллекторов

- •7.13. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •7.14. Использование результатов гис

- •7.14.1. Подсчет запасов нефти и газа

- •7.14.2. Проектирование разработки

- •8. Контроль технического состояния скважин и процессов разработки нефтяных и газовых месторождений (обсаженного ствола)

- •8.1. Измерение искривления скважин (инклинометрия)

- •8.2. Определение диаметра скважин

- •8.3. Определение уровня цемента в затрубном пространстве и качества цементирования обсадных колонн

- •8.4 Гамма-гамма-каротаж

- •8.5 Акустический каротаж цементирования

- •8.6 Определение мест притока воды в скважину, зон поглощения и затрубного движения жидкости

- •8.7 Определение мест притока вод в скважину

- •8.8 Определение затрубной циркуляции вод

- •8.9 Контроль за гидравлическим разрывом пласта

- •8.10 Контроль технического состояния обсадных труб

- •9.Методы контроля за разработкой нефтяных месторождений

- •9.1. Геофизические методы контроля

- •9.2. Нейтронные методы (иннк)

- •9.3. Методы состава и притока жидкости в стволе скважины

- •9.4. Влагометрия

- •9.5. Резистивиметрия

- •9.6. Плотнометрия

- •9.7. Термометрия

- •9.8. Шумометрия

- •9.9. Расходометрия

- •9.10. Гидродинамическая расходометрия (ргт)

- •9.11. Термокондуктивная расходометрия

- •9.12. Радиогеохимический метод

- •9.13. Индикаторные методы с закачкой различных трассеров

- •9.14. Метод радиоактивных изотопов

- •9.15 Нейтронные методы меченного вещества

- •9.16 Индикаторы радикального типа

- •10. Перфорация обсадных колонн и торпедирование. Отбор проб

- •10.1. Пулевая перфорация.

- •10.2. Кумулятивная перфорация

- •10.3. Гидропескоструйная перфорация

- •10.4. Торпедирование

- •10.5. Отбор образцов пород

- •Список литературы

- •Содержание

4. Радиоактивный каротаж

Геофизические методы изучения геологического разреза скважин, основанные на измерении характеристик полей ионизирующих излучений (естественных и искусственно вызванных), происходящих в ядрах атомов элементов, называют радиоактивным каротажем (РК). Наиболее широкое распространение получили следующие виды радиоактивного каротажа: гамма-каротаж, предназначенный для изучения естественного γ-излучения горных пород и нейтронный каротаж, основанный на эффекте взаимодействия с горной породой источников γ-излучения и нейтронов.

4.1. Гамма-каротаж

Измерение интенсивности естественного γ-излучения пород вдоль ствола скважины называется гамма-каротажем (ГК). Интенсивность радиоактивного излучения пород в скважине измеряют при помощи индикатора γ-излучения, расположенного в глубинном приборе (рис.4.1). В качестве индикатора используют счетчики Гейгера-Мюллера, полученная в результате замера кривая, характеризующая интенсивность γ-излучения пластов вдоль ствола скважины, называется гамма-каротажной кривой (рис.4.2).

Рис.4.1. Схема установок радиоактивного каротажа:

а-ГК; б-ГГК; в- НГК; г- НК (НК-Н или НК-Т); д-АГК; 1-стальной экран; 2- свинцовый экран; 3- парафин (или другой материал с высоким водородосодержанием); L3-длина зонда; О-точка записи результатов измерений; I – индикатор γ-излучения; II – источник γ-излучения; III- индикатор плотности нейтронов; IY – источник нейтронов

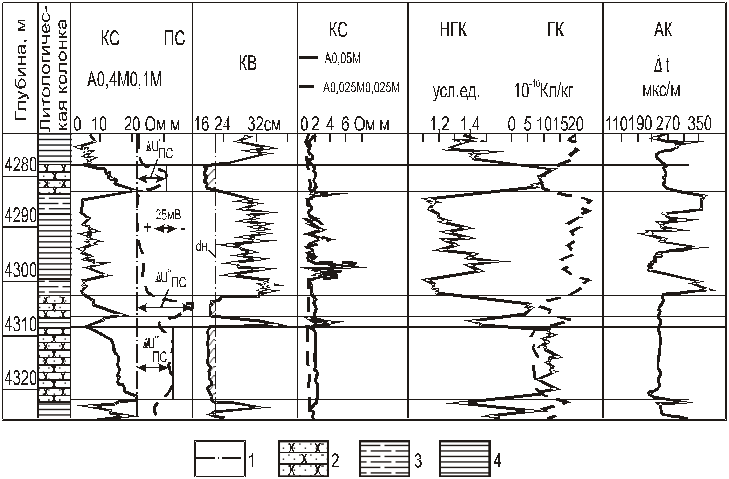

Рис.4.2. Пример выделения коллекторов в терригенном разрезе различными геофизическими методами:

1-«линия глин»; 2- песчаник; 3- глина; 4- аргиллит; dн- номинальный диаметр скважины; ΔƯпс, ΔŰпс, ΔỮпс – отклонения кривой ПС против различных пород-коллекторов (ΔŰпс – опорный пласт)

Гамма-излучение, измеряемое при гамма-каротаже, включает также и так называемое фоновое излучение (фон). Фоновое излучение вызвано загрязнением радиоактивными веществами материалов, из которых изготовлен глубинный прибор, и космическим излучением. Влияние космического излучения резко снижается с глубиной и на глубине нескольких десятков метров на результатах измерений уже не сказывается. Влияние скважины на показания ГК проявляется в повышении интенсивности γ-излучения за счет естественной радиоактивности колонн, промывочной жидкости и цемента и в ослаблении γ-излучения горных пород вследствие поглощения γ-лучей колонной, промывочной жидкостью и цементом. В связи с преобладающим значением второго процесса влияние скважины сказывается главным образом в поглощении γ-лучей горных пород. Это приводит к тому, что при выходе глубинного скважинного снаряда из жидкости наблюдается увеличение γ-излучения. При переходе его из необсаженной части скважины в обсаженную отмечается снижение интенсивности естественных γ-излучений, что вызывает смещение кривых и уменьшение дифференцированности диаграммы.

Считается, что эффективный радиус действия установки гамма-каротажа (радиус сферы, из которой исходит 90 % излучений, воспринимаемых индикатором) соответствует приблизительно 30 см; излучение от более удаленных участков породы поглощается окружающей средой, не достигнув индикатора. Увеличение dс из-за размыва стенки скважины и образования каверн (обычно в глинистых породах) сопровождается уменьшением показаний гамма-каротажа. Цементное кольцо в большинстве случаев также влияет на величину регистрируемого γ-излучения, уменьшая ее.

Кривые гамма-каротажа можно зарегистрировать совместно с кривыми других методов каротажа; радиоактивного (нейтронным каротажем, гамма-гамма-каротажем), акустического, индукционного, бокового и др.

Прибор для регистрации ГК может быть совмещен со стреляющим перфоратором и локатором муфт. Одновременная запись гамма-каротажа и локатора муфт позволяет установить стреляющий перфоратор в нужном интервале с высокой точностью.