- •Сегодня: Thursday, July 4, 2019

- •4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ ГАЗАХ И ВАКУУМЕ

- •5. Ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия

- •Введение

- •Различают электрический ток проводимости, связанный с направленным движением микроскопических заряженных частиц относительно макроскопической

- •В металлическом проводнике положительные заряды (ядра атомов) не могут перемещаться; они образуют кристаллическую

- •Проводники электричества отличаются от других тел тем, что если внутри проводника напряженность электрического

- •С током непосредственно связана плотность тока j, - количество зарядов, проходящих в единицу

- •Плотность тока измеряется в А/м2 или Кл/м2 с.

- •3.2. Законы электрического тока

- •Величина R называется электрическим сопротивлением или просто сопротивлением определенного участка этого проводника.

- •Прибор Ома (рисунок Ома) Георг Ом

- •При столкновении электрона проводимости с атомом в кристаллической решетке электрон теряет энергию, приобретаемую

- •Работа, совершаемая в единицу времени, тепловая мощность тока равна

- •Сопротивление измеряется в омах, разность потенциалов в вольтах, сила тока в амперах.

- •Чтобы сосредоточить выделение мощности тока в нужном участке цепи, необходимо, чтобы сопротивление участка,

- •Применим закон Ома для бесконечно малого цилиндрического участка проводника с боковыми гранями, перпендикулярными

- •Из полученного соотношения следует (поскольку dl↑↑Е↑↑j↑↑n, n вектор положительной нормали)

- •Тепловая мощность, выделяемая в единице объема, – удельная мощность тока

- •Дж.Джоуль 1818-1889

- •Согласно закону Ома в дифференциальной форме,

- •3.3. Сторонние электродвижущие силы

- •Если бы все действующие в цепи электродвижущие силы сводились к кулоновским, то, двигаясь

- •При одновременном действии электростатического поля и поля сторонних сил в проводнике возникает ток

- •Согласно закону Ома, имеем

- •Первый интеграл равен разности потенциалов1 2 на рассматриваемом участке цепи.

- •Значение этого интеграла характеризует свойства самого элемента и называется электродвижущей силой элемента (ЭДС)

- •Таким образом, при наличии в разомкнутой цепи ЭДС можем записать уравнение, определяющее величину

- •Первый закон Кирхгофа :в любом узле цепи

- •Алгебраическая сумма токов в любом узле электрической n

- •Обход контура цепи осуществляется по часовой стрелке; если направление обхода совпадает с выбранным

- •Полный ток в цепи равен:

- •Основные выводы

- •Плотность электрического тока есть векторная величина, равная произведению плотности электрических зарядов на средний

- •Сопротивление однородного проводника

- •Сопротивление соединения проводников:

- •Правила Кирхгофа.

- •Второе правило: в замкнутом контуре алгебраическая сумма напряжений на всех участках контура равна

- •Работа, совершаемая электростатическим полем и сторонними силами в участке цепи постоянного тока за

- •3.4. Классическое представление об

- •Ионы в металлах не участвуют в переносе

- •Прямое указание на природу «свободных»

- •Определение удельного заряда в опытах Толмена – Стюарта инерционным методом с помощью баллистического

- •Величина силы инерции при торможении равна

- •Согласно закону Ома, имеем

- •Удельный заряд (e/m) в пределах ошибок

- •3.4.2. Вывод законов Ома и Джоуля –

- •В отсутствие поля средняя скорость

- •Под действием поля Е электроны приобретают

- •Здесь концентрация электронов подсчитана для

- •За время электрон может приобрести среднюю

- •Подставив величину uср в выражение для

- •Металлы оказываются хорошими проводниками не

- •Разделив на , имеем (mv2 3kT) .

- •Совпадение результатов теории П. Друде с

- •Классическая

- •Удельная мощность тока w пропорциональна

- •Величина электропроводности равна

- •Из всех металлов наибольшую удельную

- •Зависимостью

- •Удельное сопротивление металлов зависит не

- •3.4.3.Сверхпроводимость

- •Несоответствие поведения электронов в металле

- •Изучая поведение сопротивления ртути,

- •Сопротивление образца ртути в зависимости от абсолютной температуры. Результат Камерлинг-Оннеса, приведший к открытию

- •Было показано, что хотя между электронами

- •Движение электрона в решетке поляризует решетку и понижает энергию двигающегося вслед за ним

- •Пары электронов уже не являются фермионами,

- •4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ ГАЗАХ И ВАКУУМЕ

- •Скорость движения ионов зависит от природы

- •Пусть идет электролиз CuCl2.

- •Ионы Cl–, имеющие избыточные электроны,

- •Прямым следствием процесса электролиза

- •Первый закон Фарадея: при электролизе за время

- •Коэффициент пропорциональности k в первом

- •Химическим

- •Соединяя оба закона Фарадея, мы видим, что количества веществ, выделяющихся при электролизе на

- •Когда на электродах выделяются химические

- •Если же носителями тока в электролите являются

- •В теоретических расчетах более удобно

- •Раствор, содержащий 1 химический эквивалент в

- •Энергия источника тока при электролизе

- •Опыт показывает, что электролиз каждой соли

- •Для применений электролиза главное значение

- •Первичные продукты электролиза чаще всего

- •Широчайшее

- •4.1.1. Гальванические элементы.

- •Электроны,

- •Прошедшие в раствор ионы металла

- •Металл и раствор, в который он погружен,

- •Электроны

- •Точно так же нарушится равновесие в двойном

- •Цинк стремится восстановить его, посылая в

- •В течение процесса раствор в цинковом

- •Рис. 4.2. Элемент Даниэля как аккумулятор.

- •Пропуская

- •Трудность в выборе химического процесса, на

- •На практике наибольшее распространение имеют

- •Для «формовки» электродов их погружают в

- •После достаточно долгого пропускания тока мы

- •4.1.3. Топливный элемент

- •Процесс, происходящий в водородно-

- •В большинстве случаев для ускорения химической реакции используются катализаторы. Внешней электрической цепью топливный

- •При этом происходит разложение молекул

- •Ионы водорода диффундируют через электролит

- •Образующаяся в результате реакции вода

- •В описанном выше элементе водород и кислород

- •В этих элементах вместо жидкого электролита

- •4.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ГАЗАХ

- •Ионы в газах возникают при нагреве, под

- •Пусть между двумя пластинами конденсатора

- •Скорости направленного движения зарядов во

- •Считая, что концентрации ионов разных знаков

- •4.2.2. Самостоятельный газовый разряд.

- •Среднее

- •Если х Vi /E, то все такие электроны будут

- •Величина называется коэффициентом ионизации.

- •Развитие

- •Существует оптимальное давление, при котором

- •4.23. Тлеющий разряд

- •Если взять стеклянную трубку длиной 50 см с

- •При давлении (2 4) 102 Па свечение заполнит

- •Рис.3.11. Внешний вид и распределение потенциала в тлеющем

- •Непосредственно к катоду примыкает узкий

- •Далее следует темное катодное пространство 3.

- •Ближе к аноду яркость тлеющего свечения

- •За фарадеевым темным пространством следует

- •Приборы с тлеющим разрядом используются в

- •4.2.4. Искровой разряд. Молния

- •В природных условиях искровой разряд

- •После пробоя газового промежутка искровым

- •В результате прохождения импульса тока в

- •Искровой разряд развивается очень быстро, за

- •В результате во всем газовом промежутке

- •В последнее время для повышения защиты

- •Коронный

- •4.2.6. Дуговой разряд

- •К сожалению, работа Петрова осталась

- •Во время горения

- •При горении дуги угольный катод заостряется, а

- •Поскольку температура катода очень велика, то

- •4.3. Плазма

- •Поэтому

- •Условие квазинейтральности плазмы будет

- •Восстановление нарушенной квазинейтральности

- •Средние энергии различных типов частиц в

- •Применительно к плазме несколько необычный

- •Для осуществления такой реакции необходимо

- •Около Земли плазма существует в космосе в

- •5. Ток в вакууме.

- •Число таких электронов ничтожно мало при

- •Явление испускания электронов нагретыми

- •Кроме того, при достаточно высокой температуре

- •Величина плотности тока насыщения j для

- •При малых напряжениях закон Ленгмюра дает

- •Плотность тока насыщения тем больше, чем

- •На практике часто применяется оксидный катод,

- •Явление термоэлектронной эмиссии лежит в

- •Основные выводы

- •Сопротивление однородного проводника

- •Сопротивление соединения проводников:

- •Правила Кирхгофа.

- •Второе правило: в замкнутом контуре алгебраическая сумма напряжений на всех участках контура равна

- •Работа, совершаемая электростатическим полем и сторонними силами в участке цепи постоянного тока за

- •Основные выводы

- •Величина электропроводность, или удельная

- •Высокая электропроводность металлов обусловлена

- •С точки зрения квантовой механики электроны

- •Проводимость металла обеспечивает лишь

- •Плотность электрического тока есть векторная величина, равная произведению плотности электрических зарядов на средний

- •Вещества, проводящие ток и при этом

- •Второй закон Фарадея:

- •Закон Ома в дифференциальной форме для

- •Плотность тока насыщения

- •Плазма – частично или полностью ионизованный

- •Удельная проводимость плазмы

- •Работа выхода – минимальная энергия, которую

- •При малых напряжениях V между катодом и анодом

- •Лекция окончена

- •В теоретических расчетах более удобно

- •Опыт показывает, что электролиз каждой соли

- •Для применений электролиза главное значение

- •Лекция окончена

Второе правило: в замкнутом контуре алгебраическая сумма напряжений на всех участках контура равна алгебраической сумме электродвижущих сил, т.е.

|

n |

k |

|

|

Ii |

Ri Ei |

|

где |

i 1 |

i 1 |

– активное |

Ii – сила тока на |

i-м участке; Ri |

сопротивление на i-м участке; Ei – ЭДС источников

тока на i-м участке; n – число участков, содержащих активное сопротивление; k – число участков, содержащих источники тока.

Работа, совершаемая электростатическим полем и сторонними силами в участке цепи постоянного тока за время t,

A = IUt.

Мощность тока

W = IU.

Закон Джоуля – Ленца в интегральной форме:

Q = I 2Rt,

где Q – количество теплоты, выделяющееся в участке цепи за время t.

Закон Джоуля – Ленца в дифференциальной форме: w = E2,

где w – объемная плотность тепловой мощности (Вт/см3).

3.4. Классическое представление об |

|

||

электропроводности металлов. |

|

||

3.4.1. Экспериментальные данные. |

|

||

Кристаллическая решетка металлов состоит из |

|||

остовов положительно заряженных ионов, |

|||

расположенных в узлах решетки, и «свободных» |

|||

электронов, |

беспорядочно |

движущихся |

в |

промежутках между ионами, образуя особого рода |

|||

электронный газ. |

|

|

|

В отсутствие внешнего электрического поля |

|||

электроны движутся хаотически. |

|

|

|

|

Появление |

поля |

вызывает |

|

направленное |

движение электронов вдоль силовых линий поля. |

|||||

Появляется электрический ток. |

|

|

|||

Сталкиваясь при своем движении с дефектами |

|||||

решетки или рассеиваясь на ионах электроны |

|||||

передают избыток, приобретенный под действием |

|||||

поля энергии. |

|

|

|

|

|

Рассеяние электронов на примесях, дефектах, |

|||||

ионах |

является |

причиной |

возникновения |

||

сопротивления |

и |

теплового |

действия |

||

электрического тока. |

|

|

|

|

|

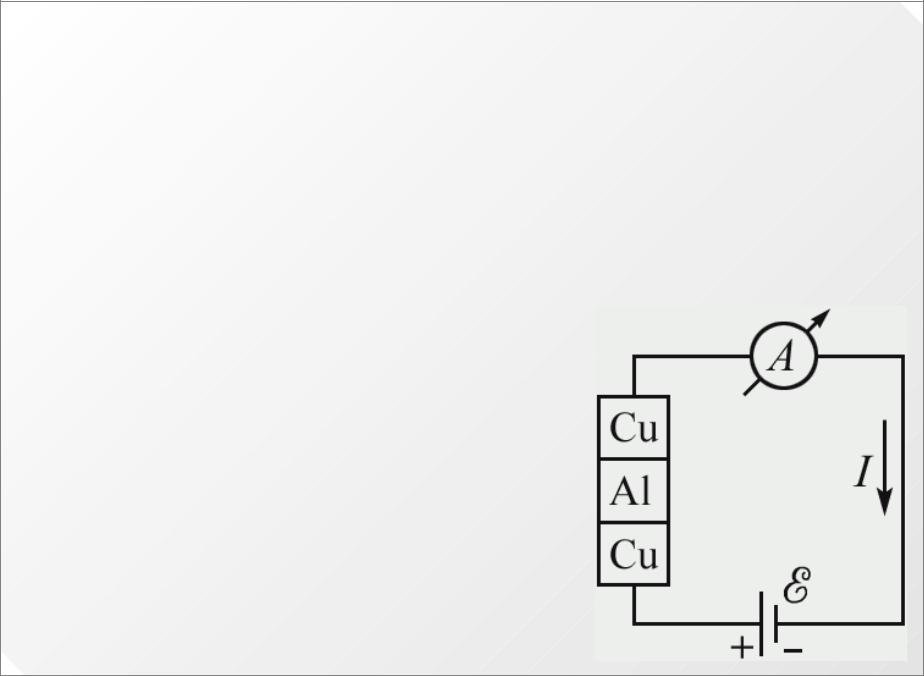

Ионы в металлах не участвуют в переносе |

электричества. Рикке (1845 1915) в течение года |

пропускал ток через три поставленных друг на |

друга цилиндра: медный, алюминиевый и снова |

медный (рис. 3.3). За год через цилиндры прошло |

3,5 106 Кл электричества, но проникновения |

металлов друг в друга и |

изменения их массы с |

точностью до 0,03 мг не было |

обнаружено. |

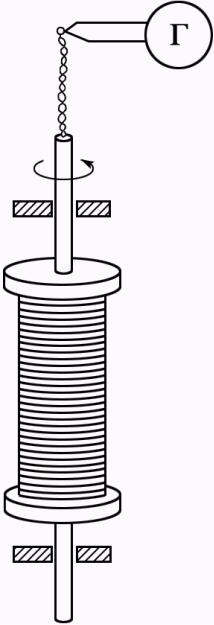

Прямое указание на природу «свободных» |

|

носителей заряда в металлах дали опыты |

|

Мандельштама и Папалекси в 1913 г. |

Катушка, |

содержащая большое число витков проволоки, |

|

раскручивалась и быстро тормозилась, а электроны |

|

после торможения продолжали двигаться, что |

|

приводило к появлению тока в замкнутой цепи. |

|

По отклонению баллистического гальванометра |

|

измерялся полный заряд, прошедший через |

|

гальванометр. |

|

Определение удельного заряда в опытах Толмена – Стюарта инерционным методом с помощью баллистического гальванометра. Идея и качественная реализация опыта принадлежат Мандельштаму и Папалекси

Величина силы инерции при торможении равна |

|

ma, она уравновешивается полем кулоновских сил |

|

еЕ при инерционном смещении электронов. |

|

F m vн vк eE e |

1 2 |

t |

l |

Здесь m, e масса и заряд частиц, ответственных за |

|

прохождение тока в проводнике; l длина |

|

проводника; vн , vк начальная и конечная линейная |

|

скорости обода вращающейся катушки |

|

(vк = 0); t время торможения. |

|

Согласно закону Ома, имеем |

|

|

||||

|

|

1 2 = IR = q |

, |

|

||

|

|

|

|

t R |

|

|

где q заряд, прошедший по цепи и измеренный |

||||||

баллистическим гальванометром. |

|

|

||||

В результате из равенства |

|

|

|

|||

|

|

m vн |

e qR |

|

|

|

была |

|

t |

|

l t |

удельного |

заряда |

определена |

величина |

|||||

частицы, ответственной за прохождение тока в |

||||||

металлах, |

выраженную |

через |

экспериментально |

|||

определяемые параметры: |

e vl |

|

||||

|

|

|

|

m |

qR |

|

Удельный заряд (e/m) в пределах ошибок |

измерений оказался равным удельному заряду |

электрона 1,76 10 11 Кл/кг. |

Таким образом, свободными носителями заряда, |

ответственными за появление тока в металлах, |

являются электроны. |

С точки зрения классического подхода считается, |

что электроны представляют в металлах идеальный |

газ. |

В газе «свободных» электронов силы |

отталкивания между электронами компенсируются |

силами притяжения электронов к регулярно |

расположенным остовам кристаллической решетки. |