- •Породообразующие минералы Горные породы

- •1. Породообразующие минералы

- •1.1. Общие сведения о минералах

- •1.2. Формы нахождения минералов в природе

- •Шкала Мооса

- •Классификация минералов

- •1.3. Описание главнейших породообразующих минералов

- •И их поперечные сечения

- •2. Горные породы

- •2.1. Общие сведения о горных породах

- •2.2. Магматические горные породы

- •Классификация магматических горных пород

- •Краткая характеристика пород

- •Методические указания к определению горных пород

- •Определение магматических горных пород

- •Примеры краткого описания магматических пород

- •2.3. Осадочные горные породы Общие сведения об осадочных горных породах

- •Текстуры и структуры осадочных горных пород

- •А - г - типы слоистости; а, г - параллельная слоистость, а - со следами межслоевого размыва, г - градационная, (без ясно выраженных кровель и подошв слоев), б - линзовидная; в - косая

- •Классификация и характеристика осадочных горных пород

- •Осадочные горные породы

- •Методические указания

- •2.4. Метаморфические горные породы Общие сведения о метаморфических породах

- •Текстуры и структуры метаморфических и метасоматических горных пород

- •Классификация и характеристика метаморфических пород

- •Методические указания

Породообразующие минералы Горные породы

Породообразующие минералы

1.1. Общие сведения

1.2. Физические свойства минералов

1.3. Таблица физических свойств минералов

Горные породы

2.1. Общие сведения о горных породах

2.2. Магматические породы

Осадочные породы

Метаморфические породы

![]()

1. Породообразующие минералы

1.1. Общие сведения о минералах

Минералы

–

это природные химические соединения

или самородные элементы, образующиеся

при различных физико-химических

(геологических) процессах. Они слагают

разнообразные горные породы земной

коры и их можно увидеть невооруженным

глазом. В природе минералы могут

находиться в твердом, жидком и газообразном

состоянии. Наука, которая изучает

минералы, находящиеся в твердом с остоянии,

называетсяминералогия.

В настоящее время известно более 7 000

минералов и их разновидностей, но лишь

очень не многие из них имеют широкое

распространение в составе горных пород.

Такие минералы называются породообразующими.

остоянии,

называетсяминералогия.

В настоящее время известно более 7 000

минералов и их разновидностей, но лишь

очень не многие из них имеют широкое

распространение в составе горных пород.

Такие минералы называются породообразующими.

Твердые минералы по своему внутреннему строению могут быть кристаллическими или аморфными. В кристаллических веществах в отличие от аморфных атомы и ионы занимают строго определенные места в пространстве, создавая кристаллические решетки (рис.1). Ярким выражение внутреннего строения минералов является их правильная внешняя форма многогранников, которые называются кристаллами (рис.2).

1.2. Формы нахождения минералов в природе

В природе минералы встречаются как в виде одиночных кристаллов и их сростков, так и в виде скоплений, называемых минеральными агрегатами (mineral aggregates).

Среди минералов по их форме различают три группы, обладающие характерным обликом:

изометричные, одинаково развитые по всем трем направлениям - магнетит, пирит, гранат (рис. 2,I);

удлиненные в одном направлении - призматические, столбчатые, игольчатые и лучистые – барит, кварц и др. (рис.2,II)

вытянутые в двух направлениях – таблитчатые, пластинчатые, листоватые и чешуйчатые – мусковит, хлорит и др. (рис.2,III)

Разнообразна и морфология минеральных агрегатов: друзы, секреции, конкреции, дендриты, натечные и зернистые агрегаты, землистые агрегаты.

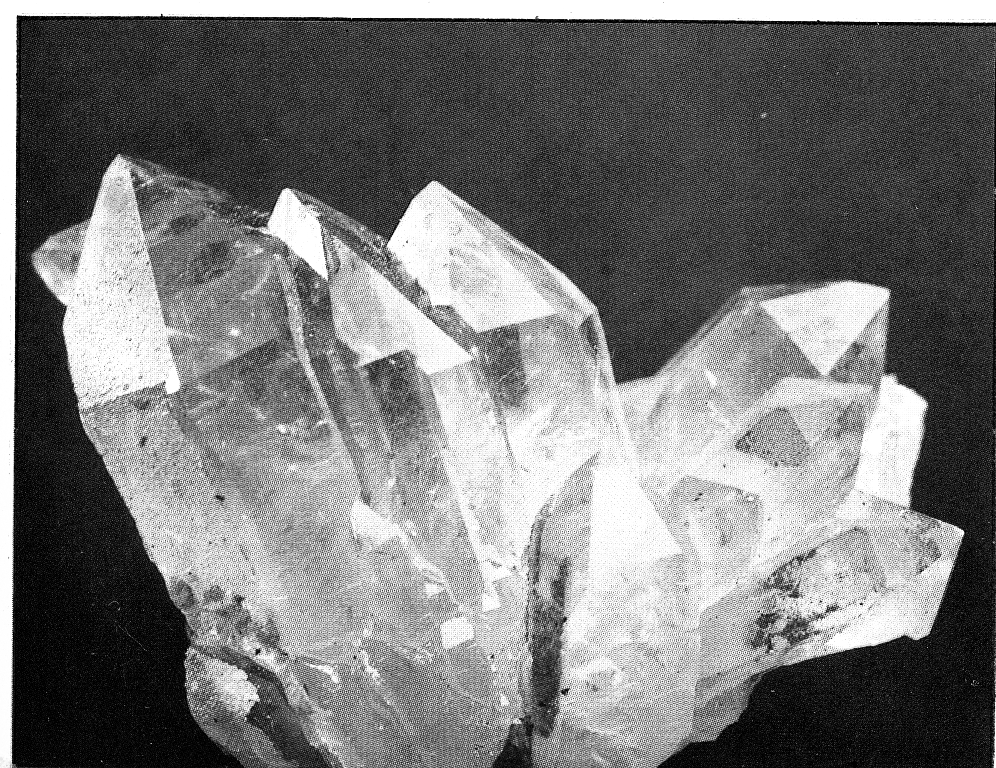

Друзы - это сростки кристаллов приросших одним концом к породе. Для их образования необходимы открытые полости, в которых может происходить свободный рост кристаллов (рис.3,А,В).

Секреция (жеода) миндалины– образуются, когда минералы заполняют пустоты в горной породе. Для секреции типично концентрическое строение, т.к. заполнение их минеральным веществом происходит от периферии к центру. Мелкие секреции в эффузивных породах называются миндалинами, а крупные секреции с пустотой в середине – жеодами (рис. 3,Г).

Конкреции – представляет собой стяжение шарообразной формы. Рост конкреций идет от центра к периферии. По строению чаще встречаются конкреции концентрические слоистые или радиально лучистые. С конкрециями схожи оолиты – мелкие до 10 мм горохоподобные образования, имеющие внутреннее концентрическое строение. Образуются в водной среде.

Дендриты – напоминают причудливые по форме веточки растений, которые образуются в тонких трещинах в результате быстрой кристаллизации минерала (рис.3,Ж). Ярким примером дендритов являются дендриты кристаллов льда зимой на оконном стекле.

Натечные агрегаты (рис. 3,Д), имеющие вид сосулек, почек, гроздей – наиболее широко распространены в карстовых пещерах. Натеки, свисающие в виде сосулек сверху, называются сталактитами, а нарастающие им навстречу снизу – сталагмиты .

Зернистые агрегаты – беспорядочное скопление зерен одного или нескольких минералов различной размерности (мелко-, средне-, крупнозернистые) (рис. 3,Б).

Землистые агрегаты представляют собой скопление рыхлых тонкозернистых масс какого-либо минерала.

Для того, чтобы научиться определять минералы на глаз по внешним признакам, необходимо знать их простейшие физические свойства: цвет, цвет черты, прозрачность, блеск, твердость, спайность и излом, а также учитывать форму кристаллов и морфологию минеральных агрегатов.

Цвет минералов важный диагностический признак. Минералы могут иметь самую разнообразную окраску и всевозможные оттенки.

Встречаются бесцветные и прозрачные минералы. Практически цвет определяется на глаз сравнением с хорошо знакомыми предметами: молочно-белый (кварц), латунно-желтый (пирит). Некоторые минералы в зависимости от химического состава и элементов примесей могут менять свою окраску, как, например, кварц, у которого много разновидностей (аметист – голубой, морион – черный и др.).

Цвет черты – цвет минерала в порошке. У некоторых минералов (пирит, гематит) он отличается от цвета самого минерала. Порошок можно получить, проводя зерном минерала по белой шероховатой фарфоровой пластинке.

Блеск – способность минерала отражать от своей поверхности свет. По блеску все минералы можно разделить на три группы: с металлическим, полу металлическим и неметаллическим блеском.

Металлический блеск – сильный блеск, свойственный металлам. Такой блеск наблюдается у самородных металлов (золото, серебро, платина), многих сульфидов и окислов железа.

Полу металлический блеск – имеет вид потускневшего металла.

Неметаллический блеск (стеклянный, жирный, перламутровый, шелковистый, матовый, алмазный) характерен для большинства прозрачных минералов. Его разновидности определяют, сравнивая с блеском известных веществ.

Прозрачность – способность минерала пропускать свет в очень тонких пластинках (шлифах). По степени прозрачности минералы делятся на прозрачные минералы и непрозрачные.

А Б

В Г Д

Е Ж

Рис. 3. Морфология минеральных агрегатов

А – друза кварца; Б – зернистый агрегат доломита; В – друза кристаллов пирита; Г – жеода аметиста; Д – натечный агрегат лимонита; Е – волосовидный агрегат асбеста; Ж – дендриты марганца

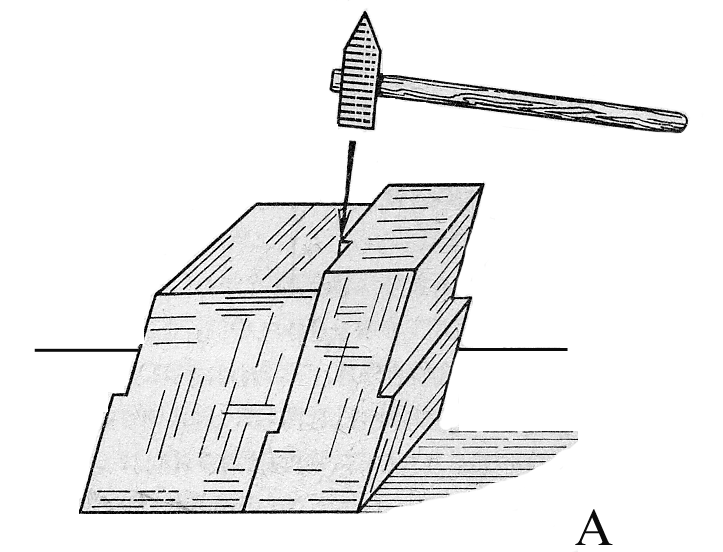

Спайность – способность минералов раскалываться (или расщепляться) по одному или нескольким направлениям с образование ровных, параллельных друг другу поверхностей скола (рис. 4).

Наличие спайности и ее характер хорошо видны в сколах зерен минерала. Различают 5 видов спайности.

Рис. 4. Спайность минералов

А – совершенная кальцита; Б – совершенная галита

Весьма совершенная спайность – проявляется у минералов, которые очень легко (например, ногтем) расщепляются на отдельные тонкие листочки или пластинки, образуя зеркальные плоскости (слюды, гипс, хлорит).

Совершенная спайность (рис.4) отличается тем, что минерал раскалывается при слабом ударе молотка на гладкие параллельные пластинки (ромбоэдры - кальцит, кубы - галит).

Средняя спайность характерна для минералов, при раскалывании которых возникают как ровные, так и неровные поверхности скола (полевые шпаты).

Несовершенная спайность проявляется у многих минералов. В этом случае при раскалывании минерала преобладают поверхности с неровным, неправильным изломом, напоминающие поверхности раковины.

Необходимо не путать плоскости спайности, которые видны на сколах, с гранями кристалла: плоскости спайности имеют более сильный блеск и свежий вид. Кроме того, они образуют ряд параллельных друг другу поверхностей.

Твердость – это степень сопротивления минерала внешним механическим воздействиям (царапанью, резанию, вдавливанию). Твердость минералов изменяется от 1 до 10 и определяется по шкале Мооса.

В качестве эталонов используются минералы с известной постоянной твердостью.