- •Министерство образования и науки рф

- •«Национальный исследовательский томский политехнический университет» Институт природных ресурсов

- •Лабораторная работа №1.

- •6. Какие открытия в минералогии в 60-х годах прошлого столетия позволили уточнить

- •8. Нарисовать схему и дать характеристики параметрическим моделям Земли - рем

Министерство образования и науки рф

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский томский политехнический университет» Институт природных ресурсов

Кафедра Геоэкологии и геохимии

Лабораторная работа №1.

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ

Выполнил: студент группы 2690

Соколова Д.А.

Проверил: доц. каф. геофизики Лобова Г.А.

Томск 2012

Цель работы: ознакомление с существующими моделями внутреннего строения Земли.

История их создания и физические основы их построения.

Что понимается под моделью внутреннего строения планеты?

Под моделью внутреннего строения Земли понимают разрез планеты, на котором показано изменение с глубиной таких важных параметров, как плотность, давление, ускорение силы тяжести, скорости сейсмических волн, температуры, электропроводности и др.

Почему на ранней стадии развития внутреннее строении Земли можно было представить однородной моделью?

В начальные периоды своего развития Земля была не дифференцированной планетой, и однородная модель более подходила к пониманию её внутреннего строения. С известной оговоркой однородную модель можно использовать для описания внутреннего строения Луны, у которой практичеки отсутствует ядро

Кто, когда и на основании каких данных построил первую реальную модель внутреннегостроения Земли?

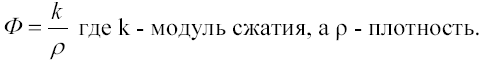

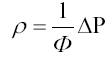

Первый шаг на пути построения реальных моделей сделали американские геофизики Адамс и Вильямсон в 1923 г. Для понимания внутреннего строения Земли они предложили ввести сейсмический параметр (Ф). Он использовался для определения изменения плотности с глубиной, и понимался как:

Модуль сжатия можно определить как произведение плотности на отношение

приложенного к телу приращения давления (Р) к соответствующему приращению плотности

Используя сейсмический параметр можно определить закон, по которому происходит

приращение плотности с глубиной при небольших приращениях давления:

Сейсмический параметр учёные предложили находить через скорости сейсмических волн

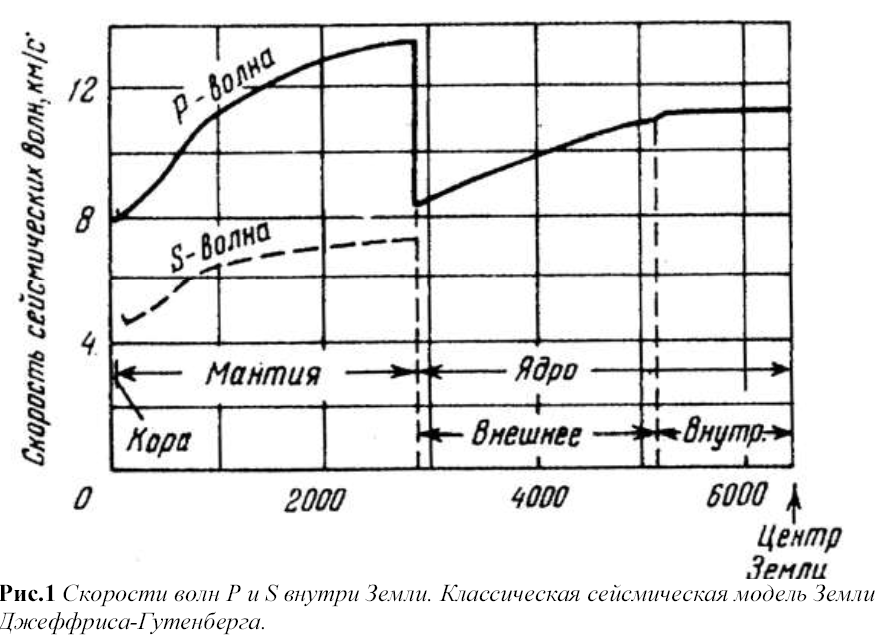

Что представляла собой сейсмическая модель Джеффриса-Гутенберга? Нарисовать схему.

Одной их первых реальных моделей является сейсмическая модель Джеффриса- Гутенберга, построенная в 30-ых годах прошлого столетия (рис.1). Модель оставалась неизменной до конца 60-ых годов XX века. Согласно ей недра Земли делятся на три основные оболочки: земную кору, мантию и ядро. Из неё также следовало, что плотность Земли не является непрерывной функцией глубины. Она меняется скачкообразно на границах раздела. Особенности изменения скоростей волн с глубиной связаны с изменением структуры земных пород. При переходе от коры (граниты, базальты) к мантии (ультраосновные породы) скорости возрастают. Увеличение скоростей при приближении к ядру связано с наличием фазовых переходов минералов в боле плотные кристаллические модификации. Падение скорости р-волн при переходе из мантии в ядро указывает на то, что внешняя часть ядра жидкая. Во внешнем ядре плавное возрастание р-волн связано с нарастанием давления к центру Земли. Во внутреннем ядре скорость р-волн не изменяется, так как давление к центру растёт незначительно. S-волны отсутствуют, так как среда жидкая.

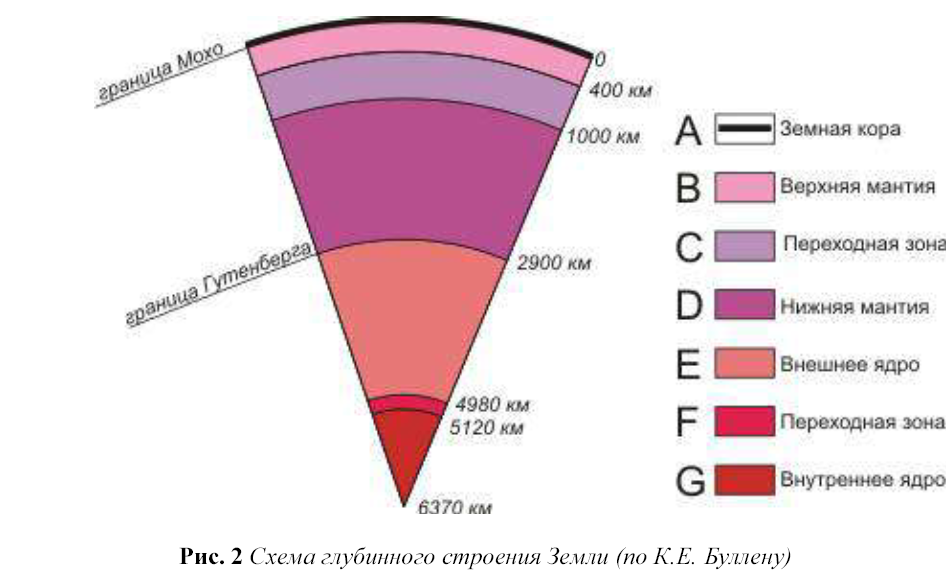

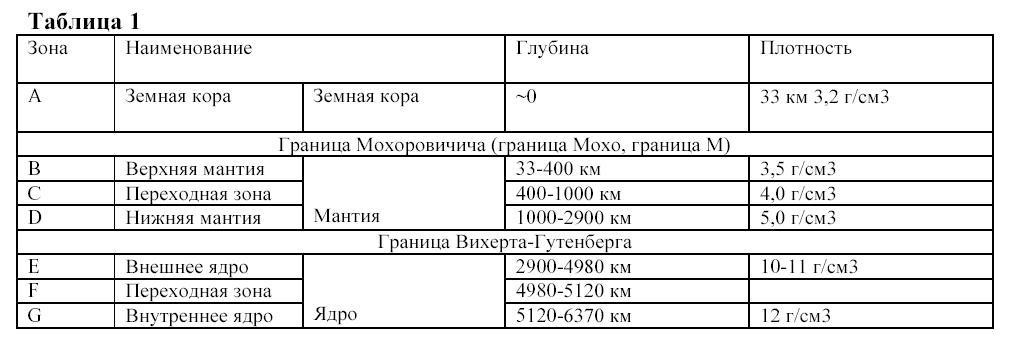

Схема глубинного строения Земли по К.Е. Буллену. Нарисовать и описать.

Следующий шаг в изучении внутреннего строения Земли был сделан в середине

прошлого столетия. По мере получения новых сейсмических данных стало возможным более детальное разделение недр Земли. Так, в начале 40-ых годов прошлого столетия австралийский сейсмолог К.Е.Буллен (Keith Edward Bullen 1906-1976), стажировавшийся у Гарольда Джеффриса в Кембридже, предложил сейсмическую модель Буллена строения Земли. Согласно этой модели Земля разделялась на зоны, которые обозначались буквами. К.Е. Буллен предложил схему разделения Земли на зоны, которые обозначил буквами: А – земная кора, В – верхняя мантия (силикаты) 33-400 км, С – переходная зона (фазовые переходы) 400-1000км, D – нижняя мантия 1000-2900 км, Е – внешнее ядро 2900-4980 км, F – переходная зона 4980-5120 км и G – внутреннее ядро 5120-6370 км. Позднее зону D он разделил на зоны D' (1000-2700 км) и D" (2700-2900 км). В настоящее время модель значительно видоизменена и лишь слой D" используется достаточно широко. Тем не менее, модель Буллена послужила надежным фундаментом для всех самых современных моделей.