- •Москва 2003

- •Оглавление

- •Список сокращений

- •Тк - телекамера

- •Предисловие

- •Введение

- •1.Методологические основы построения систем физической защиты объектов

- •1.1. Определение характеристик и особенностей объекта

- •1.2. Определение задач, которые должна решать сфз

- •1.3. Определение функций, которые должна выполнять сфз

- •1.4. Принципы построения систем физической защиты

- •1.5. Определение перечня угроз безопасности объекта

- •1.6. Определение модели нарушителя

- •1.7. Определение структуры сфз

- •1.8.Определение этапов проектирования сфз

- •1.9.Вопросы для самоконтроля

- •2. Особенности систем физической защиты ядерных объектов

- •2.1.Термины и определения

- •2.2.Специфика угроз безопасности яо

- •2.3. Особенности модели нарушителя для сфз яо

- •2.4. Типовые структуры сфз яо

- •2.5. Организационно-правовые основы обеспечения сфз яо

- •2.6. Вопросы для самоконтроля

- •3. Особенности систем физической защиты ядерных объектов

- •3.1.Стадии и этапы создания сфз яо

- •3.2.Процедура концептуального проектирования сфз яо

- •3.3.Основы анализа уязвимости яо

- •3.4. Вопросы для самоконтроля

- •4. Подсистема обнаружения

- •4.1. Периметровые средства обнаружения

- •4.1.1. Тактико-технические характеристики периметровых систем

- •4.1.2. Физические принципы действия периметровых средств

- •4.1.3. Описание периметровых средств обнаружения

- •4.2. Объектовые средства обнаружения

- •4.2.1. Вибрационные датчики

- •4.2.2. Электромеханические датчики

- •4.2.3. Инфразвуковые датчики

- •4.2.4. Емкостные датчики приближения

- •4.2.5. Пассивные акустические датчики

- •4.2.6. Активные инфракрасные датчики

- •4.2.7. Микроволновые датчики

- •4.2.8. Ультразвуковые датчики

- •4.2.9. Активные акустические датчики

- •4.2.10. Пассивные инфразвуковые датчики

- •4.2.11. Датчики двойного действия

- •4.3. Вопросы для самоконтроля

- •5. Подсистема контроля и управления доступом

- •5.1. Классификация средств и систем контроля и управления доступом

- •5.1.1. Классификация средств контроля и управления доступом

- •5.1.2. Классификация систем контроля и управления доступом

- •5.1.3. Классификация средств и систем куд по устойчивости к нсд

- •5.2. Назначение, структура и принципы функционирования подсистем контроля и управления доступом

- •5.3. Считыватели как элементы системы контроля и управления доступом

- •5.4. Методы и средства аутентификации

- •5.5. Биометрическая аутентификация

- •5.6. Вопросы для самоконтроля

- •6. Подсистема телевизионного наблюдения

- •6.1. Задачи и характерные особенности современных стн

- •6.2. Характеристики объектов, на которых создаются стн

- •6.3. Телекамеры и объективы

- •6.3.1. Современные тк

- •6.3.2. Объективы

- •6.3.3. Технические характеристики тк

- •6.3.4. Классификация тк

- •6.4. Устройства отображения видеоинформации - мониторы

- •6.5. Средства передачи видеосигнала

- •6.5.1. Коаксиальные кабели

- •6.5.2. Передача видеосигнала по «витой паре»

- •6.5.3. Микроволновая связь

- •6.5.4. Радиочастотная беспроводная передача видеосигнала

- •6.5.5. Инфракрасная беспроводная передача видеосигнала

- •6.5.6. Передача изображений по телефонной линии

- •Сотовая сеть

- •6.5.7. Волоконно-оптические линии связи

- •6.6. Устройства обработки видеоинформации

- •6.6.1. Видеокоммутаторы.

- •6.6.2. Квадраторы.

- •6.6.3. Матричные коммутаторы

- •6.6.4. Мультиплексоры

- •6.7. Устройства регистрации и хранения видеоинформации

- •6.7.1.Специальные видеомагнитофоны

- •6.7.2. Цифровые системы телевизионного наблюдения

- •6.7.3. Мультиплексор с цифровой записьюCaliburDvmRe-4eZTфирмыKalatel, сша.

- •6.8. Дополнительное оборудование в стн

- •6.8.1. Кожухи камер

- •6.8.2. Поворотные устройства камер

- •6.9. Особенности выбора и применения средств (компонентов) стн

- •6.10.Вопросы для самоконтроля

- •7. Подсистема сбора и обработки данных

- •7.1. Назначение подсистемы сбора и обработки данных

- •7.2. Аппаратура сбора информации со средств обнаружения – контрольные панели.

- •7.3. Технологии передачи данных от со

- •7.4. Контроль линии связи кп-со

- •7.5. Оборудование и выполняемые функции станции сбора и обработки данных

- •7.6. Дублирование / резервирование арм оператора сфз

- •7.7. Вопросы для самоконтроля

- •8. Подсистема задержки

- •8.1. Назначение подсистемы задержки

- •8.2. Заграждения периметра

- •8.3. Объектовые заграждения

- •8.4. Исполнительные устройства

- •8.5. Вопросы для самоконтроля

- •9.Подсистема ответного реагирования

- •9.1. Силы ответного реагирования

- •9.2. Связь сил ответного реагирования

- •9.3. Организация систем связи с использованием переносных радиостанций

- •9.4. Вопросы для самоконтроля

- •10. Подсистема связи

- •10.1.Современные системы радиосвязи

- •10.1.1. Основы радиосвязи

- •10.1.2. Традиционные (conventional) системы радиосвязи.

- •10.1.3. Транкинговые системы радиосвязи

- •10.2. Система связи сил ответного реагирования

- •10.3. Организация систем связи с использованием переносных радиостанций

- •10.4. Системы радиосвязи с распределенным спектром частот

- •10.5. Системы радиосвязи, используемые на предприятиях Минатома России

- •10.6. Вопросы для самоконтроля

- •11. Оценка уязвимости систем физической защиты ядерных объектов

- •11.1.Эффективность сфз яо

- •11.2.Показатели эффективности сфз яо

- •11.3.Компьютерные программы для оценки эффективности сфз яо

- •11.4. Вопросы для самоконтроля

- •12. Информационная безопасность систем физической защиты ядерных объектов

- •12.1. Основы методология обеспечения информационной безопасности объекта

- •12.2. Нормативные документы

- •12.3. Классификация информации в сфз яо с учетом требований к ее защите

- •12.4. Каналы утечки информации в сфз яо

- •12.5. Перечень и анализ угроз информационной безопасности сфз яо

- •12.6. Модель вероятного нарушителя иб сфз яо

- •12.7. Мероприятия по комплексной защите информации в сфз яо

- •Подсистема зи

- •Организационные

- •Программные

- •Технические

- •Криптографические

- •12.8. Требования по организации и проведении работ по защите информации в сфз яо

- •12.9. Требования и рекомендации по защите информации в сфз яо

- •12.9.1. Требования и рекомендации по защите речевой информации

- •12.9.2. Требования и рекомендации по защите информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок

- •12.9.3. Требования и рекомендации по защите информации от несанкционированного доступа

- •12.9.4. Требования и рекомендации по защите информации в сфз яо от фотографических и оптико-электронных средств разведки

- •12.9.5. Требования и рекомендации по физической защите пунктов управления сфз яо и других жизненно-важных объектов информатизации

- •12.9.6. Требования к персоналу

- •12.10. Классификация автоматизированных систем сфз яо с точки зрения безопасности информации

- •12.10.1. Общие принципы классификация

- •12.10.2. Общие требования, учитываемые при классификации

- •12.10.3.Требования к четвертой группе Требования к классу «4а»

- •Требования к классу «4п»

- •12.10.4. Требования к третьей группе Требования к классу «3а»

- •Требования к классу «3п»

- •12.10.4.Требования ко второй группе Требования к классу «2а»

- •Требования к классу «2п»

- •12.10.5. Требования к первой группе Требования к классу «1а»

- •Требования к классу «1п»

- •12.11. Информационная безопасность систем радиосвязи, используемых на яо

- •12.11.1 Обеспечение информационной безопасности в системах радиосвязи, используемых на предприятиях Минатома России

- •12.11.2. Классификация систем радиосвязи, используемых на яо, по требованиям безопасности информации

- •Требования ко второму классу

- •Требования к классу 2а

- •Требования к первому классу

- •Требования к классу 1б

- •Требования к классу 1а

- •12.12. Вопросы для самоконтроля

- •Список литературы

4.2. Объектовые средства обнаружения

Эффективность объектового средства обнаружения описывается теми же характеристиками что и периметрового: вероятностью обнаружения, частотой возникновения ложных сигналов тревоги, уязвимостью датчика (вероятностью его нейтрализации нарушителями) и т.д. Рассмотрим физические принципы работы различных датчиков.

4.2.1. Вибрационные датчики

Вибрационные датчики — пассивные, видимые линейные датчики. Вибрационные датчики регистрируют движение поверхности, на которой они установлены. Удар, нанесенный человеком, или другое внезапное воздействие на поверхность вызывают вибрацию поверхности, частота которой определяется характеристиками данного конструкционного элемента. Частота вибрации зависит, хотя и в меньшей степени, также от средства или инструмента, с помощью которого осуществляется воздействие на поверхность.

К вибрационным датчикам относятся такие простые устройства, как обычные контактные реле, а также более сложные механизмы типа инерционных реле и пьезоэлектрических датчиков. Вибрационные датчики любого типа рассчитаны на регистрацию вибраций определенной частоты, характерных для взлома дверей и окон или пробивания стен (как правило, частота характерной вибрации составляет более 4 кГц), но не срабатывают под воздействием обычных для зданий и помещений вибраций, вызываемых работой систем кондиционирования воздуха или отопительного оборудования.

Вибрационные датчики, устанавливаемые на стеклах, специально рассчитаны подавать сигнал тревоги при возникновении вибрации, частота которой соответствует характеристикам процесса разрушения стекла. Эта частота, как правило, превышает 20 кГц.

Основное преимущество вибрационных датчиков состоит в том, что они обеспечивают заблаговременную подачу предупреждающего сигнала при попытке насильственного проникновения. Планируя применение вибрационных датчиков, проектировщик должен учитывать, что датчики такого типа, установленные на стенах или конструкционных элементах, подверженных внешним вибрациям, могут генерировать ложные сигналы тревоги. Если конструкционный элемент подвергается сильным вибрациям, вызываемым такими внешними источниками, как вращающиеся механизмы, на поверхности этого элемента не следует устанавливать вибрационные датчики. Тем не менее, если конструкционный элемент подвергается сильным вибрациям лишь время от времени, может оказаться эффективным использование вибрационных датчиков, оборудованных устройствами или схемами для аккумуляции или подсчета импульсов.

4.2.2. Электромеханические датчики

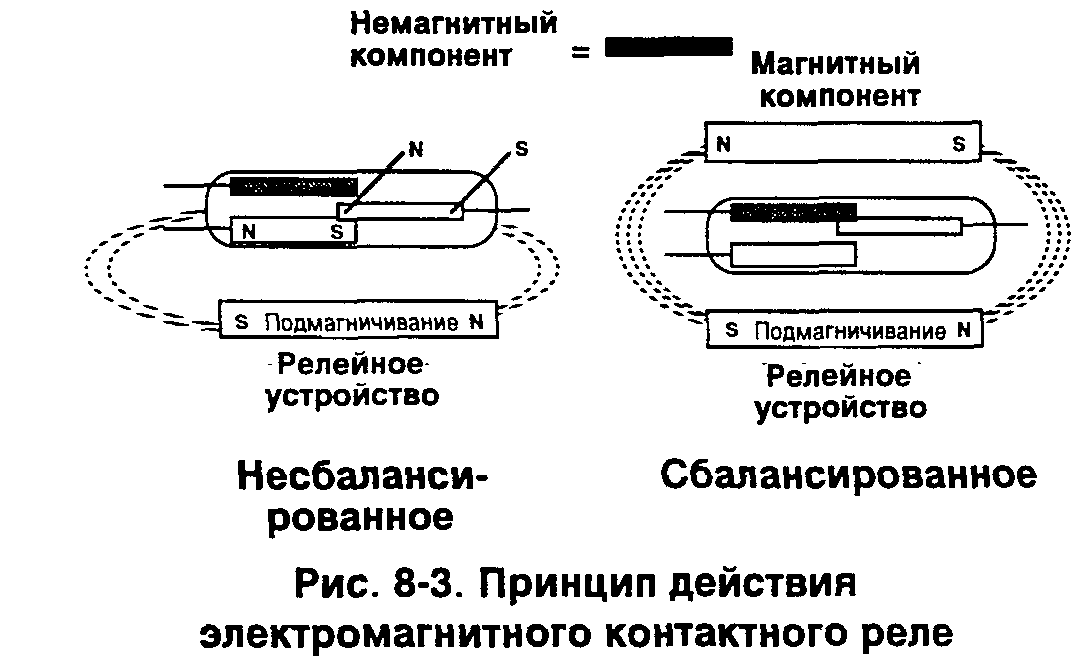

Электромеханические датчики — пассивные, видимые линейные датчики. Наиболее широко употребляются реле относительно простой конструкции, устанавливаемые, как правило, на дверях и окнах. Большинство таких реле относятся к категории электромагнитных реле, состоящих из двух компонентов: собственно реле и магнитного компонента. На рис. 4.4 изображена схема конструкции электромагнитного контактного реле в замкнутом и разомкнутом состояниях.

|

Рис.4.4. Конструкция и принцип действия электромагнитного контактного реле

|

Блок реле, содержащий электромагнитное контактное устройство, монтируется на неподвижной части двери или окна. Магнитный компонент, содержащий постоянный магнит, устанавливается на движущейся части двери или окна непосредственно напротив блока реле. Пока дверь или окно закрыты, магнитное поле, исходящее от постоянного магнита, заставляет контакт электромагнитного реле оставаться в замкнутом (безопасном) положении. Последующее открывание двери или окна (удаление постоянного магнита от блока реле) вызывает резкое ослабление магнитного поля и перемещение контакта в разомкнутое (или тревожное) положение.

В некоторых устройствах такого типа устанавливается дополнительный подмагничивающий элемент, предотвращающий нейтрализацию датчика. Выпускаются также электромагнитные датчики со множественными контактными реле и множественными магнитами, устройства с перегорающими или плавящимися предохранителями и датчики, регистрирующие прерывание напряжения, а также датчики с экранированными корпусами. Некоторые модели оснащены электронными устройствами самопроверки.

Сбалансированные электромагнитные реле обеспечивают более эффективную защиту дверей и окон по сравнению с магнитными или механическими контактными или шариковыми реле. Тем не менее, защитные функции таких датчиков ограничиваются исключительно теми случаями, когда диверсант проникает в помещение через дверь или окно.

Электромеханические датчики другого типа, датчики проводимости или датчики с разрывными проволочными контактами, обычно устанавливаются на поверхности или внутри стен, потолков и полов и позволяют регистрировать проникновение через конструкционные элементы многих различных типов. Датчик состоит из проводящих проволочных элементов небольшого диаметра и электронного компонента, генерирующего сигнал тревоги при прерывании контакта. Проволочные проводящие элементы могут быть установлены в любом расположении, соответствующем форме конструкционных элементов самой необычной конфигурации. При необходимости датчики такого типа могут быть изготовлены с применением технологии производства печатных плат.

Решетки и экраны с проводящими проволочными элементами могут быть использованы для регистрации проникновения через вентиляционные отверстия, полы, стены, потолки, закрытые на длительное время отделения и отсеки хранилищ, а также через световые колодцы. Для датчиков такого типа характерна очень низкая частота возникновения ложных сигналов, так как сигнал тревоги подается таким датчиком только в случае прерывания проволочного контакта. Можно осуществлять постоянную периодическую проверку состояния датчиков с проводящими проволочными элементами в целях предотвращения попыток их заблаговременной нейтрализации.