- •Искусство шумера и аккада

- •Статуя сановника Эбих-Иля из Мари. Середина III тысячелетия до н. Э. Лувр, Париж.

- •Искусство ассирии

- •Осада иудейского города Лахиша Синаххерибом. Фрагмент рельефа из дворца паря в Ниневии. 701 г. До н. Э. Британский музей, Лондон.

- •Вавилон. Реконструкция. VI в. До н. Э.

- •Зиккурат Этеменанки. Реконструкция. VI в. До н. Э.

- •Гробница царя Кира II Великого в Пасаргадах. Около 530 г. До н. Э.

- •Искусство парфии

- •Царская охота на львов. Рельеф на чаше.

Статуя сановника Эбих-Иля из Мари. Середина III тысячелетия до н. Э. Лувр, Париж.

*Арка, свод и купол — выпуклые архитектурные конструкции, используемые для перекрытия проёма в стене или пространства между колоннами (арка), зданий и сооружений разнообразной конструкции (свод, купол).

**Инкрустация — украшение поверхности изделия кусочками камня, дерева, металла и т. д., которые отличаются от неё цветом или материалом.

56

Во время раскопок, проводившихся в Уре в 20-х гг. XX в. под руководством английского археолога Леонарда Вулли, были обнаружены многочисленные погребения, в которых оказалось несметное количество ценностей. Поражали гробницы и обилием человеческих останков — по-видимому, жертвоприношений. Поэтому захоронения назвали «царскими», хотя так и не установили, кто же был погребён в них в действительности. Здесь были найдены две доски, образующие как бы двускатную крышу, с изображениями военного похода и ритуального пира, выполненными в технике мозаики, — так называемый «штандарт из Ура». Точное его назначение неизвестно.

«Штандарт» из «царской» гробницы в Уре. Фрагмент. Около 2600 г. до н. э. Британский музей, Лондон.

Оттиски резных печатей из Ура. III тысячелетие до н. э.

Стела царя Эаннатума (Стела коршунов). Около 2470 г. до н. э. Лувр, Париж.

57

в Центральной и Северной Месопотамии в глубокой древности. Царь аккадцев Саргон Древний, которого позднее назвали Великим, легко подчинил себе ослабленные междоусобными войнами шумерские города и создал первое в этом регионе единое государство — царство Шумера и Аккада, которое существовало до конца III тысячелетия до н. э. Саргон и его соплеменники бережно отнеслись к шумерской

культуре. Они освоили и приспособили для своего языка шумерскую клинопись, сохранили древние тексты и произведения искусства. Даже религия шумеров была воспринята аккадцами, только боги получили новые имена.

В аккадский период появилась новая форма храма — зиккурат. Это ступенчатая пирамида, на вершине которой помещалось небольшое святилище. Нижние ярусы зиккура-

Получение оттиска с резной печати.

Стела царя Нарамсина. XXIII в. до н. э.

Рельеф стелы царя Аккада Нарамсина рассказывает о его победоносном походе против горного племени луллубеев. Мастеру удалось передать пространство и движение, объём фигур и показать не только воинов, но и горный пейзаж. На рельефе представлены знаки Солнца и Луны, символизирующие божеств — покровителей царской власти.

58

Зиккурат в Уре. Реконструкция. XXI в. до н. э.

та, как правило, окрашивали в чёрный цвет, средние — в красный, верхние — в белый. Символика формы зиккурата — «лестницы в небо» — проста и понятна во все времена. В XXI в. до н. э. в Уре был сооружён трёхъярусный зиккурат, высота которого составляла двадцать один метр. Позже его перестроили, увеличив число ярусов до семи.

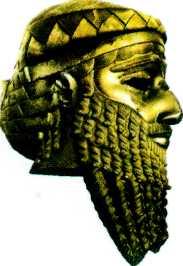

Памятников изобразительного искусства аккадского периода сохранилось очень мало. Отлитая из меди голова, возможно, является портретом Саргона Великого. Облик царя исполнен спокойствия, благородства и внутренней силы. Чувствуется, что мастер стремился воплотить в скульптуре образ идеального правителя и воина. Силуэт скульптуры чёткий, детали выполнены тщательно — всё свидетельствует о прекрасном владении техникой работы по металлу и знании возможностей этого материала.

В шумерский и аккадский периоды в Месопотамии и других областях Передней Азии определились основные направления искусства (архитектуры и скульптуры), которые получили дальнейшее развитие.

«Голова Саргона Великого» из Ниневии. XXIII в. до н. э. Иракский музей, Багдад.

Статуя Гудеа, правителя Лагаша. XXI в. до н. э. Лувр, Париж.

После смерти царя Нарамсина пришедшее в упадок царство Шумера и Аккада захватили кочевые племена гутиев. По некоторым городам на юге Шумера удалось сохранить самостоятельность, в том числе и Лагашу. Гудеа, правитель Лагаша (около 2080—2060 гг. до н. э.), прославился строительством и восстановлением храмов. Его статуя — выдающееся произведение шумеро-аккадской скульптуры.

59

ИСКУССТВО СТАРОВАВИЛОНСКОГО ЦАРСТВА

В 2003 г. до н. э. царство Шумера и Аккада прекратило своё существование, после того как в его пределы вторглось войско соседнего с ним Элама и разгромило столицу царства — город Ур. Период с XX по XVII в. до н. э. называют старовавилонским, поскольку самым важным политическим центром Междуречья в то время стал Вавилон. Его правитель Хаммурапи (1792—1750 гг. до н. э.) после жестокой борьбы вновь создал на этой территории сильное централизованное государство — Вавилонию.

Старовавилонская эпоха считается золотым веком месопотамской литературы: разрозненные сказания

Стела вавилонского царя и основателя государства Хаммурапи запечатлела текст его двухсот сорока семи законов, записанных клинописью. Этот самый древний из известных сборников законов был обнаружен французскими археологами в 1901 г. при раскопках в городе Сузы, столице древнего Элама.

Стела царя Хаммурапи из Суз. XVIII в. до н. э.

Лувр, Париж.

о богах и героях слились в поэмы. Например, широко известен эпос о Гильгамеше, полулегендарном правителе города Урука в Шумере. Произведений изобразительного искусства и архитектуры того периода сохранилось мало: после смерти Хаммурапи Вавилония не раз подвергалась нападениям кочевников, уничтоживших многие памятники.

В парадных композициях, изображающих торжественное предстояние царя перед божеством, использовались традиционные приёмы: фигуры героев неподвижны и напряжены, а детали их внешнего облика не разработаны. В таком «официальном» стиле выполнена базальтовая стела Хаммурапи, на которой высечены тексты его законов. Стелу венчает рельеф, запечатлевший вавилонского правителя, стоящего в почтительной позе перед богом солнца и справедливости Шамашем. Бог вручает Хаммурапи атрибуты царской власти.

Если же в произведении речь идёт не о богах или правителях, а об обычных людях, то манера изображения становится совершенно иной. Примером тому служит небольшой рельеф из Вавилона, представляющий двух музицирующих женщин: стоящая играет на лире, а сидящая — на ударном инструменте, похожем на тамбурин. Их позы грациозны и естественны, а силуэты изящны. Подобные маленькие композиции с изображениями музыкантов или танцоров — самая интересная часть скульптурного вавилонского наследия.

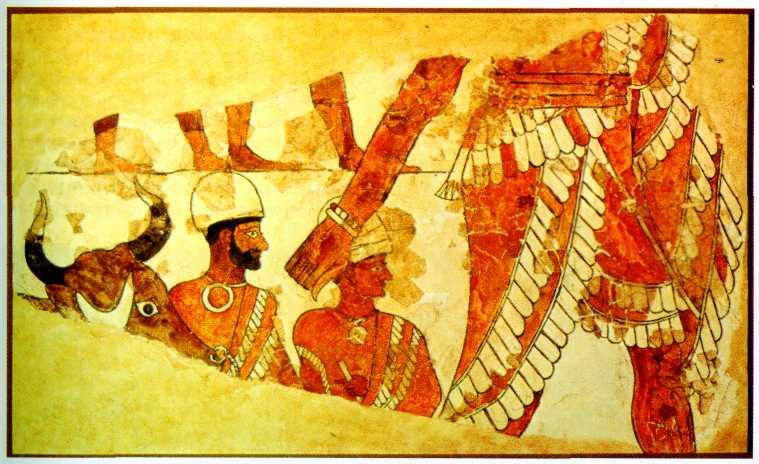

Оба стиля изображения причудливо соединились в росписях дворца в Мари — крупном городе, находившемся к северо-западу от Вавилона, а в XVIII в. до н. э. завоёванном и разрушенном Хаммурапи, Сцены из жизни богов представляют собой строгие, лишённые движения композиции в чёрно-белых или красно-коричневых тонах. Но в росписях на бытовые сюжеты можно встретить и живые позы, и яркие цветовые пятна, и даже попытки передать глубину пространства.

60

Статуя молящегося (возможно, царя Хаммурапи). 1792—1750 гг. до н. э. Лувр, Париж.

Богиня Иштар с двумя жрицами. Рельеф из дворца в Мари. XIX—XVIII вв. до н. э. Музей Дейр-аз-Зур, Сирия.

Жертвоприношение. Настенная роспись из дворца в Мари. II тысячелетие до н. э. Лувр, Париж.

ИСКУССТВО ХЕТТОВ И ХУРРИТОВ

Государства, созданные хеттами (индоевропейским народом) и хурритами (племенами неизвестного происхождения), существовали недолго, но их творчество отразилось в искусстве последующих эпох. Художественное видение окружающего мира хеттов и хурритов было во многом сходным: памятники хеттского и хурритского искусства поражают суровостью и особой внутренней энергией.

Хеттское царство, возникшее в XVIII в. до н. э., достигло расцвета к XIV—XIII вв. Военная мощь позволяла ему конкурировать с Египтом

61

и Ассирией. Однако в конце XII в, до н. э. оно погибло от нашествия кочевых племён — так называемых «народов моря». Основная территория Хеттского царства — полуостров Малая Азия — представляет собой обширную горную котловину. Вероятно, горы для хеттов были чем-то большим, чем просто среда обитания: это часть их религиозного и художественного мира. В религии хеттов существовал культ камня, даже небесный свод они считали каменным.

Большинство памятников хеттского искусства известно по раскопкам их столицы — Хаттусы (ныне Богазкёй в Турции). Город окружала мощная стена с пятью воротами, а центром его была находившаяся на скале крепость. Все постройки хетты возводили из крупных каменных или глиняных блоков. Хеттские сооружения обычно асимметричны, перекрытия у них плоские, в качестве опор использовались не колонны, а мощные четырёхгранные столбы. Нижняя часть здания (цоколь), как правило, оформлялась большими каменными плитами — ортоста'тами, украшенными рельефами.

Бережное, исполненное религиозного трепета отношение хеттов к камню определило главные черты

хеттской скульптуры: предпочтение отдавалось рельефу, в котором острее, чем в статуе, чувствовалась связь с формой каменного блока. Пожалуй, самое замечательное в искусстве хеттов заключается в том, что их памятники гармонично вписывались в окружающую природу и при этом пейзаж превращался в своеобразную «естественную архитектуру». В трёх километрах от Хаттусы было открыто горное святилище, названное Язылы-Кая (Расписные Скалы). Это два связанных друг с другом ущелья; на их гигантских «стенах»-скалах расположены рельефы со сценами торжественного шествия богов. Процессии богов в виде воинов в конических шлемах, вооружённых мечами, и богинь в длинных одеяниях движутся навстречу друг другу. В центре композиции изображены фигуры бога грозы Тешуба и его супруги — богини Хебат.

Не только хетты создавали святилища в скалах. Многие народы Древнего Востока стремились превратить окружающий мир в грандиозный храм. Но из-за монументального размаха и суровой простоты скульптурных изображений именно святилище Язылы-Кая производит особенно сильное впечатление.

Львиные ворота крепости в Хаттусе. Около 1350—1250 гг. до н. э.

Львиные ворота. крепости в Хаттусе.

Фрагмент. Около 1350—1250 гг. до н. э.

62

Памятников искусства хурритов сохранилось крайне мало. Самое значительное из хурритских государств, Митаини, располагавшееся в Центральной Месопотамии, просуществовало около трёхсот лет (XVI— XIII вв. до н. э.). Потерпев в XIV в. до н. э. сокрушительное поражение от хеттов, оно через столетие покорилось Ассирии.

Хурриты изобрели особый тип дворцово-храмовой постройки — бит-хила'ни (дословно «дом галереи»), здание с комплексом галерей, параллельных главному фасаду. Входная галерея с двумя башнями по краям, к которым вели специальные лестницы, напоминала парадные городские ворота.

Немногочисленные памятники хурритской скульптуры — изображения людей, выполненные в условной манере, с напряжёнными, похожими на маски лицами — довольно сильно воздействуют на зрителя: кажется, будто какая-то сила скрыта в тяжёлой, непроницаемой массе камня. В этом чувствуется родство с хеттской скульптурой. Однако хурритские мастера в отличие от хеттов шлифовали камень до блеска, и статичная, как бы замкнутая в себе композиция оживлялась игрой светотени на поверхности скульптуры.

Подземный ход крепости в Хаттусе. Около 1350—1250 гг. до н. э.

Процессия богов. Скальный рельеф в Язылы-Кая. Фрагмент. XIII в. до н. э.

Процессия богов. Скальный рельеф в Язылы-Кая. XIII в. до н. э.

63

ИСКУССТВО ФИНИКИИ

Финикийцы, расселившиеся в XII—X вв. до н. э. от Средиземноморского побережья до Ливанских гор, были искусными мореплавателями, торговцами и мастерами, славившимися своим искусством во многих странах Передней Азии. Финикийские ювелиры и скульпторы умело соединяли в своих изделиях традиции разных культур и создавали удивительные произведения — из резного дерева и слоновой кости, золота и серебра, драгоценных камней и цветного стекла. Финикийским мастерам не было равных по тонкости работы, знанию возможностей материала, ощущению формы.

В финикийских городах — Библе, Угарите, Тире, Сидоне — возводились богато украшенные многоэтажные сооружения. Для оформления храмов использовались бронза и ценные породы кедра. Финикийские строители быстро осваивали незнакомые им приёмы работы, а потому получали приглашения отовсюду. Исследователи предполагают, что знаменитые дворец и храм древнеиудейского царя Соломона в Иерусалиме построили финикийцы.

Крылатый сфинкс. XII в. до н. э. Собрание Боровского, Иерусалим.

Женские фигуры из финикийского храма. Национальный археологический музеи, Бейрут.

Повозка с богами-защитниками. I тысячелетие до н. э. Лувр, Париж.

Первое тысячелетие до н. э. часто называют эпохой великих империй. Крупнейшие государства того периода — Ассирия, Вавилония, Ахеменидский Иран — вели непрерывные войны, поскольку они стремились объединить под своей властью множество народов и земель. Например, ассирийские цари называли себя правителями четырёх стран света, но повелителями мира ощущали себя не только они: между империями шла жесточайшая борьба. Однако

64

при всей сложности политического устройства сильнейших государств древней Передней Азии именно они сумели сохранить духовные и культурные ценности в условиях противостояния разрушительным нашествиям кочевых племён, которые в XII в. до н. э. уничтожили Хеттское царство и постоянно угрожали другим народам.