3. Расчёт числа и мощности генераторов судовой элетростанции

Число и мощность генераторов судовой электростанции должны быть определены таким образом, чтобы в различных режимах работы судна были обеспечены электроэнергией все приёмники, работающие при этих режимах.

Так как потребляемые мощности при различных режимах значительно отличаются одна от другой, то необходимо предусмотреть, чтобы в каждом режиме загрузка генераторов приближалась к номинальной. В противном случае недогруженные генераторные агрегаты будут работать с низким к.п.д.

Для установления числа и мощности генераторов судовой электростанции можно пользоваться табличным и аналитическим методами. Характер изменения нагрузок судовых электростанций относится к категории случайных процессоров. Поэтому для определения нагрузки можно использовать вероятностные методы, однако они ещё не приемлемы для практических расчётов.

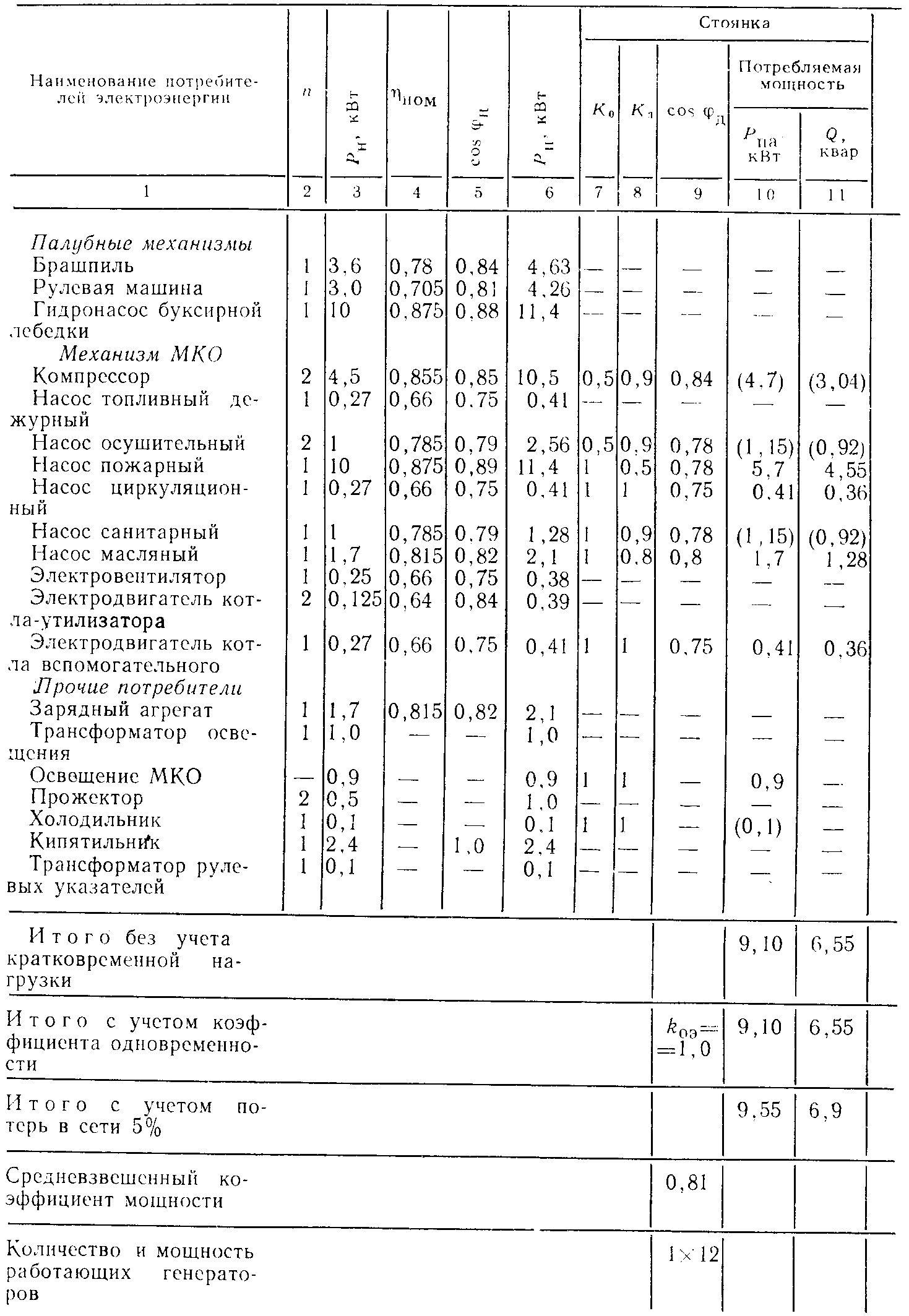

При табличном методе ( табл. 1) в графу 1 заносятся все приёмники электроэнергии, установленные на судне. Для удобства желательно, чтобы приёмники были разделены на группы, как-то: палубные механизмы, механизмы машинно-котельного отделения (МКО), бытовые и т. п. Такие приёмники, как освещение и сигнальные огни, электроотопление, радиооборудование и приёмники слабого тока, заносятся каждый отдельной строкой с указанием потребляемой мощности.

В графе 2 проставляется количество данных приёмников.

В графу 3 заносится единичная установленная мощность приёмника Pном на основании его технического паспорта.

П римечание.

К установке на судне приняты: два

генератора мощностью по 25кВт. Один

генератор мощностью 12 кВт.

римечание.

К установке на судне приняты: два

генератора мощностью по 25кВт. Один

генератор мощностью 12 кВт.

(табл. 1)

В графе 4 проставляется к.п.д. потребителя для номинального режима, ηном.

В графу 5 заносится значение коэффициента мощности, соответствующего номинальной загрузке двигателя, cos φном.

В графу 6 заносится потребляемая мощность всеми одноимёнными приёмниками Pп:

Для всех характерных режимов работы судна определяются следующие коэффициенты (графы 7-9, 12-14, 17-19, 22-24):

коэффициент одновременной работы K0 одноимённых приёмников, равный отношению числа одновременно работающих одноимённых механизмов в данном режиме к общему их числу;

коэффициент загрузки K3,равный отношению фактической мощности, потребляемой механизмом, к установленной мощности приёмника:

коэффициент мощности, соответствующий действительной загрузке приёмника cos φд. Он определяется по кривым cos φ= f (Pa) для соответствующих типов электродвигателей. В тех случаях, когда коэффициент загрузки K3 близок к единице, можно пользоваться значениями cos φном.

В графах 10, 15, 20 и 25 указываются значения активной мощности, потребляемой одноимёнными потребителями в каждом режиме (кВт),

Pп·а = Pп K0 K3.

В графах 11, 16, 21 и т. д. проставляется значение реактивной мощности для каждого режима (квар)

Q = Pп·а tg φд,

Где φд – угол сдвига между током и напряжением приёмника при соответствующем коэффициенте загрузки K3. определяется tg φд по таблице тригонометрических функций на основании cos φд.

Если приёмник в данном режиме не работает, то в соответствующих графах делают прочерк. Мощность приёмников, работающих кратковременно, заносится в соответствующие графы в скобках.

Суммарную активную и реактивную мощности определяют для всех режимов путём сложения мощностей отдельных приёмников без учёта мощностей приёмников, взятых в скобках. Так как эти приёмники работают кратковременно, то, даже при наличии нескольких приёмников, работу их можно распределить таким образом, чтобы была определённая очерёдность, исключающая перегрузку судовых генераторов в различных режимах. В каждом конкретном случае при выборе генераторов необходимо проверить, смогут ли генераторы обеспечить нормальную работу приёмников соответствующего режима с учётом приёмников, работающих кратковременно. В противном случае при определении суммарных мощностей следует учесть некоторые приёмники, работающие кратковременно.

Так как все приёмники в каждом конкретном режиме работы судовой электростанции в действительности не работают, то необходимо выбрать энергетический коэффициент одновременности для каждого режима Kо · э. Таким образом, коэффициент одновременности энергетический учитывает неодновременность работы различных групп приёмников, сдвиги максимумов нагрузок между приёмниками и режимы их работы.

Затем для каждого режима работы судовой электростанции определяются суммарные активная и реактивная мощности с учётом энергетического коэффициента одновременности.

При передаче электроэнергии от генератора к приёмникам часть её теряется в сети. Эти потери учитываются увеличением суммарных мощностей для каждого режима на 5%. Полученные суммарные мощности обозначим: активную ΣPп·а и реактивную ΣQ.

Рассчитывают средневзвешенный коффициент мощности для каждого режима

cos φсвз = ΣPп·а / ΣS ,

где ΣS – полная мощность.

![]()

Иногда при составлении таблицы нагрузку на станцию устанавливают отдельно для приёмников, работающих с постоянной или почти с постоянной нагрузкой (K0 · э = 0,8 ÷1) , затем для приёмников, работающих периодически (K0 · э = 0,3 ÷0,5). Полученные отдельно суммы складывают и к итогу добавляют мощность наибольшего из приёмников, работающих эпизодически, и мощность потерь в сети (5%). Полученный результат определяет нагрузку на электрическую станцию. Однако этот метод более сложен и может быть оправдан при проектировании электрических станций больших судов с большим количеством приёмников.

При выборе основных и резервных источников электроэнергии необходимо исходить из следующих предпосылок:

на судне должно быть не менее двух источников электроэнергии, один из которых – резервный:

при выходе из строя основного или одного из основных источников резервный должен обеспечить ходовой или аварийный режимы работы судна;

основные и резервный дизель-генераторы должны быть по возможности однотипными;

необходимо стремиться к использованию номинальной мощности источников, что экономически выгодно. В связи с этим при большом числе приёмников и разной загрузке электростанции по режимам следует разукрупнять единичные мощности генераторов и применять их параллельную работу.

Таблицу нагрузок для судовой электростанции постоянного тока составляют таким же образом, но число граф таблицы уменьшается вследствие исключения граф 5, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26.

Расчёт судовой электростанции методом нагрузочных таблиц прост, нагляден и может применяться для любых типов судов. Важно, что этот метод можно использовать не только для определения мощности генераторов судовой электростанции, но и определения мощности аварийного генератора и преобразователей тока. Недостатком метода является отсутствие научно обоснованных рекомендаций для выбора коэффициента загрузки потребителей в различных режимах и энергетического коэффициента одновременности.

Аналитический метод определения мощности судовой электростанции разработан в Центральном научно-исследовательском институте морского флота и базируется на обобщении статистических данных, собранных в результате исследования работы электростанций сухогрузных и наливных и морских теплоходов с тихоходными дизелями. Поэтому этот метод может применяться для подобного типа судов.

Средняя мощность электростанции (кВт) в ходовом режиме

Pход = a+ bN + Pэ · п ,

(1)

Где a , b – эмпирические коэффициенты;

N - мощность главных двигателей, кВт;

Pэ · п – мощность наибольшего эпизодически включаемого приёмника, кВт.

Мощность в режиме стоянки (в кВт) без грузовых операций

Pст = a’+ b’D + Pэ · п ,

(2)

Где a’ , b’ – эмпирические коэффициенты;

D – водоизмещение судна, т.

Мощность электростанции в маневренном режиме (снятие с якоря)

Pм = Pход + C (Pб + Pк ),

(3)

Где С – эмпирический коэффициент;

Pб – мощность электродвигателя брашпиля, кВт;

Pк– мощность электродвигателя компрессора, кВт.