upr sudnom шарлай / 8. Tow

.pdf

Иногда целесообразно буксирный трос закрепить прямо за якорь (рис. 8.10). Простота такого крепления очевидна. Наличие тяжелого якоря значительно улучшает работу буксирной линии в целом. Но в этом случае необходимо продумать способ соединения с якорем, так как простое набрасывание огона троса на лапы якоря не обеспечивает надежности соединения из-за возможности перетирания троса об острые края головной части якоря.

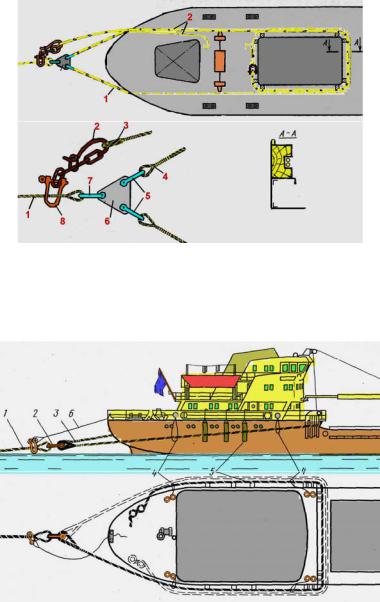

Если нельзя использовать якорные цепи, то приходится заводить брагу. Брага – стальной трос, который заводят за жесткие корпусные конструкции (рубки, комингсы грузовых люков) с распределением нагрузки на возможно большее число точек, причем без резких перегибов троса (рис. 8.11). На углах под брагу крепят деревянные брусья. Для экстренной отдачи браги используется глаголь-гак.

Рис. 8.11. Крепление буксира за брагу на буксируемом судне: 1 – проводник; 2 – якорная скоба; 3 – скобы-зажимы; 4 – брага;

5 – деревянные брусья на углах комингса люка; 6 – такелажная скоба; 7 – струбцины; 8 − буксирный трос

Положительные стороны этого способа:

−удобство в обращении;

−возможность быстро и легко отдать буксирный трос.

Недостатки этого способа:

−брага подвергается трению в местах, недоступных для обслуживания;

−не очень прочна заделка коуша, для обеспечения и надежности крепления коуша следует ветви браги делать из двух самостоятельных ветвей.

Крепление буксирного каната на буксирующем судне (рис. 8.12, 8.13). На корме этого судна отсутствует такое устройство, как брашпиль и якорные цепи, поэтому в этой части судна крепление буксирного троса значительно сложнее, чем на баке. Кроме того обязательно должна быть предусмотрена возможность легкой и надежной отдачи буксирного каната в случае вынужденной остановки в море и опасного сближения с буксируемым судном, а также внезапной угрозы столкновения.

Данным способом удобнее крепить буксирный канат на равнопалубных судах, проводя брагу вокруг комингса кормового трюма. На кнехт следует накладывать такое число шлагов браги, которое допускается его нагрузкой. Оставшаяся часть тягового усилия должна быть передана на комингс грузового люка или на другие прочные конструкции, расположенные на палубе судна. Трос браги следует брать такой прочности, как и буксирный, или делать его из нескольких шлагов.

221

Г. Н. Шарлай. Управление судном при выполнении буксировочных операций

Рис. 8.12. Крепление буксира за брагу, обнесенную вокруг комингса люка:

а− общий вид: 1 – серьги; 2 – брага;

б− соединительное устройство: 1 – буксирный трос; 2 – глаголь-гак; 3 – проводник;

4 – брага; 5, 7 – якорные скобы; 6 – тройник

Рис. 8.13. Крепление браги за полуют буксирующего судна:

1 – буксирный трос; 2 – якорная скоба; 3 – концы браги с огонами; 4 – серьги; 5 – деревянные кранцы; 6 – проводник со скобой

8.6. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СУДАМИ ПРИ БУКСИРОВКЕ

Управление судами при буксировке следует рассматривать с момента начала их движения. Особенности управления судами при буксировке необходимо делить на три момента: начало движения, непосредственно буксировка, остановка движения.

Начало движения:

•разгоняться постепенно с небольшим ускорением, т. к. при движении с большим ускорением могут возникнуть в буксирной линии чрезмерные усилия;

•после того, как буксирный трос начнет обтягиваться – застопорить машину, а потом постепенно увеличивать скорость до скорости буксировки;

•расчетную длину буксирной линии установить после выхода на достаточную глубину;

222

•после набора расчетной скорости буксировки осмотреть буксирное устройство. Если буксировка осуществляется на нескольких тросах, необходимо выровнять их натяжения (рис. 8.14).

•у места, где возможна отдача буксирного троса, должен быть инструмент, позволяющий или перерубить буксирный трос, или привести в действие отдающее устройство. Может быть предусмотрено перенесение нагрузки на страховочный трос в случае обрыва основного буксирного троса. На корме буксирующего и на носу буксируемого судов должна быть установлена вахта для наблюдения за работой буксирного устройства.

Рис. 8.14. Основной и страховочный буксирные тросы

Буксировка:

•не располагать курс по волне или против волны, так как в этом случае возникают максимальные усилия в буксирной линии;

•длину буксирной линии необходимо иметь такую, чтобы оба судна одновременно всходили на волну и спускались с нее;

•длину буксирной линии необходимо иметь такой, чтобы рыскание буксируемого судна было минимальным, при этом:

−чем больше скорость буксировки, тем больше рыскание буксируемого судна;

−чем короче буксирный трос, тем порывистее рыскание;

−чем длиннее буксирный трос, тем дальше отходит буксируемое судно от курса, но рыскание не порывистое, что позволяет рулевому удерживать судно на курсе;

•увеличение расхождения судов может достигаться уменьшением скорости буксировки, однако при этом следует помнить, что уменьшение скорости буксировки приводит к ухудшению управляемости обоих судов;

•изменять курс относительно фронта волны следует с уменьшением скорости, чтобы не привести к увеличению бортовой качки;

•курс буксируемого судна располагать по кильватерной струе, при изменении курса – держаться ее наружной кромки;

•не проводить резких и больших изменений курса;

•уменьшать длину буксирной линии при плавании на мелководье.

223

Г. Н. Шарлай. Управление судном при выполнении буксировочных операций

Остановка движения:

•при экстренной остановке буксировщика следить за тем, чтобы не произошло навала на него;

•при временной остановке на большой глубине необходимо иметь в виду, что суда могут сблизиться друг с другом под действием веса буксирной линии;

•при подходе к месту отдачи буксирного троса (к месту окончания буксировки) необходимо постепенно снизить скорость;

•отдачу буксирного троса производить там, где глубина позволяет ему лечь на грунт;

•отдачу буксирного троса на большой глубине производить на ходу и осуществлять ее на буксировщике;

•окончательную отдачу буксирной линии следует производить только тогда, когда масса ее оставшейся части будет такой, что подъемные устройства на буксируемом судне будут способны выбрать ее из воды.

8.7. РАСЧЕТ БУКСИРНЫХ ЛИНИЙ И СКОРОСТИ БУКСИРОВКИ

Типы буксирных линий

Буксировка одного судна другим осуществляется посредством буксирной линии. Буксирная линия может быть однородной (буксирный трос) и комбинированной (синтетический трос + якорная цепь; стальной трос + якорная цепь; синтетический + стальной трос; трос + якорь + якорная цепь). Кроме того, неоднородная линия может быть симметричной и несимметричной.

Буксирная линия характеризуется длиной l, стрелкой провеса f и расстоянием между судами х. Длина и стрелка провеса определяют возможности буксирной линии по увеличению расстояния между судами за счет ее упругого удлинения и изменения формы (рис. 8.15).

Существует несколько методов расчета буксирной линии. Различаются они наличием или отсутствием возможности выбора элементов буксирной линии (подготовка к буксировке проводится в порту – выбор возможен; в открытом море − выбор элементов буксирной линии невозможен: используют то, что имеется).

Разрывные усилия буксирного троса транспортных судов определяются по характеристике снабжения Nс по формуле, указанной в разделе 3 «Якорное устройство» Правил регистра судоходства.

В общем случае, длина буксирной линии зависит от водоизмещения буксируемого объекта. Минимальная требуемая длина буксирного троса может быть определена по формуле, м

l = (Fг/Pраз)1800,

где Рраз – паспортная разрывная нагрузка буксирного троса; Fт − тяговое усилие.

Все расчеты, связанные с проведением буксировки сводятся к определению:

−максимальной скорости буксировки;

−длины буксирного троса или буксирной линии;

−прочности буксирного троса или линии.

224

При плавании на тихой воде горизонтальная составляющая буксирного троса равна тому сопротивлению, которое вызывает буксируемое судно при данной скорости плавания.

Это сопротивление и собственно сопротивление буксировщика преодолеваются упором гребного винта буксировщика. В некоторых случаях, когда наблюдаются рывки буксирного троса и появляются динамические нагрузки в буксирном тросе, возникают усилия большие, чем максимальный упор гребного винта буксировщика. Эти случаи могут встречаться как при буксировке на тихой воде, так и при буксировке в штормовых условиях.

Рис. 8.15. Типы буксирной линии:

1 – стальной трос; 2 – якорная цепь; 3 – синтетический трос

Длина буксирного троса для морской буксировки должна быть такой, чтобы:

−кильватерная струя буксира не оказывала тормозящего действия на буксируемое судно;

−провес и упругая деформация были достаточными для смягчения рывков буксирного каната, которые возникают вследствие качки, рыскания судов;

−было возможно свободное орбитальное движение обоих судов на волнении; При этом управляемость буксируемого объекта должна быть удовлетвори-

тельной, а его рыскание сведено к минимуму (рис.8. 16).

Натурные испытания и опыт буксировок показывает, что если длина буксирной линии равна трем длинам буксирующего судна, то продольная составляющая в кильватерной струе оказывает настолько малое влияние, что им можно пренебречь. По длине буксирного троса менее 2L влияние кильватерной струи становится довольно заметным.

Рис. 8.16. Рыскание буксируемого судна

225

Г. Н. Шарлай. Управление судном при выполнении буксировочных операций

Расчеты скорости буксировки и прочности буксирного троса

Скорость буксировки определяют исходя из того, что суммарное сопротивление буксировщика и буксируемого судна должно быть преодолено упором гребного винта буксировщика:

RΣ = R0 + R1 = Pш,

где RΣ – общее сопротивление каравана;

R0 – сопротивление буксировщика;

R1 – сопротивление буксируемого объекта;

Pш – упор гребного винта на швартовах.

Сила, которая используется на преодоление сопротивления буксируемого судна и буксирного троса, называется тягой на гаке и представляет собой разницу между упором винта буксировщика на полном ходу Pш и его сопротивлением:

Fг = Pш – R0

Максимальная скорость при буксировке будет тогда, когда общее сопротивление каравана составит силу, равную Pш. Для определения этой скорости необходимо построить суммарный график всех сопротивлений в зависимости от скорости движения каравана.

Расчет производится в следующем порядке:

−определяется сопротивление буксировщика при различных скоростях (с дискретностью 2 узла) до максимальной включительно, которое равно упору винта;

−определяется сопротивление буксируемого объекта при разных скоростях, при этом необходимо учесть сопротивление винта буксируемого судна (свободно вращающийся или застопоренный);

−в том случае, когда нужно определить тягу на гаке буксировщика, то нужно к сопротивлению буксируемого объекта прибавить сопротивление самого буксирного троса;

−составляют таблицу сопротивлений при различных скоростях и по ней строят

графики сопротивлений (войдя по значению Pш в график суммарного сопротивления определяют скорость буксирного каравана и тягу на гаке);

−по найденному значению тяги на гаке определяют требуемые характеристики буксирного троса.

Формулы для расчета

Сопротивление буксирующего судна:

R0 = Rx + Rвозд + Rволн,

где Rволн – сопротивление волнения; Rвозд – сопротивление воздуха;

Rx – сопротивление воды движению судна (Rx = Rf + Rr); Rf – сопротивление трения;

Rr – остаточное сопротивление.

Сопротивление буксируемого судна:

R1 = R'x + R'возд + R'волн + R'винт + Rтр,

где R'винт – сопротивление гребного винта;

Rтр – сопротивление погруженной в воду части буксирного троса.

226

Сопротивление воды Rx рассчитывается по эмпирическим формулам, кН:

1,83 −5 |

Rr = 0,09 |

cв |

Rf = fρΩV 10 |

, |

|

где f – коэффициент трения (зависит от длины судна L):

ρ – плотность морской воды, кг/м3; Ω – площадь смоченной поверхности судна, м2:

Ω = 1,05L(1,7dcp + cвB),

V – скорость судна, м/с;

cв – коэффициент полноты водоизмещения;

– водоизмещение судна, т;

L – длина судна по действующую ватерлинию, м; dcp – средняя осадка судна, м;

B – ширина судна, м.

V 4

L2 ,

Воздушное сопротивление, кН:

Rвозд = 0,8АнW210-3,

где Ан – проекция надводной поверхности судна на плоскость мидельшпангоута, м2;

W – скорость кажущегося ветра, м/с.

Сопротивление судна на волнении, кН:

Rволн = kволн0,5ρΩV210-3,

где kволн – коэффициент дополнительного сопротивления выбирается в зависимости от силы волнения:

Сопротивление гребного винта, кН:

а) застопоренного

Rз.в. = 0,5(A/Ad)Dв2V2 или Rз.в. = 0,25Dв2V2,

б) проворачивающегося

Rп.в. = (0,1÷0,15)(A/Ad)Dв2V2,

где A/Ad – дисковое отношение; Dв – диаметр винта, м.

Сопротивление погруженной части буксирного троса, кН:

Rтр = 0,04lndmV2,

где ln – длина погруженной части троса, м

227

Г. Н. Шарлай. Управление судном при выполнении буксировочных операций

ln = |

l2 − |

′ |

|

80R1hm |

|

||

|

|

q |

, |

|

|

|

dm – диаметр троса, м;

l – полная длина троса, м

l = Fгhв/(10ki) или l = 85hв,

R'1 – сопротивление буксируемого судна, Н;

hm – средняя высота закрепления троса над уровнем воды, м; q – линейная плотность буксирного троса в воде, кг/м;

Fг – тяга на гаке, кН; hв – высота волны, м;

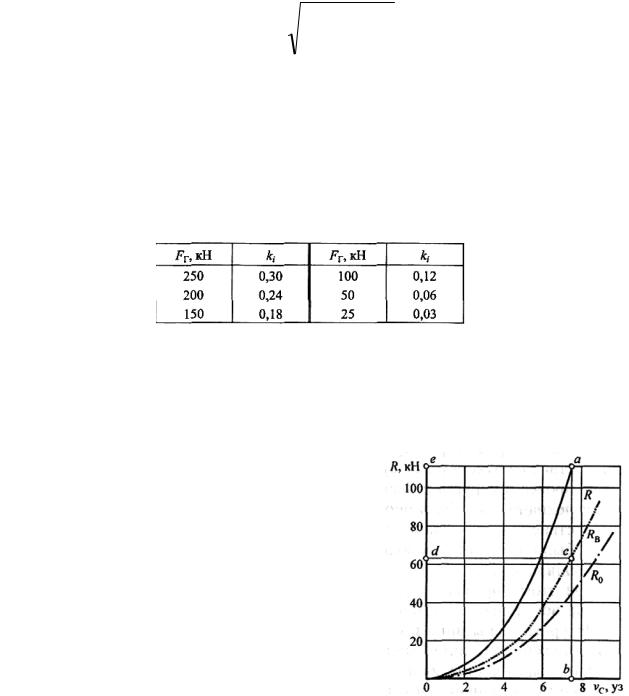

ki – коэффициент игры буксирного троса в зависимости от Fг:

Для определения упора гребного винта можно использовать следующую формулу:

Pш = 0,136Pi

где Pi – индикаторная мощность, кВт; (1 л.с. = 0,736 кВт)

На основании полученных результатов необходимо составить таблицу сопротивлений и построить график сопротивлений (рис. 8.17).

Рис. 8.17. Таблица и график сопротивлений буксируемого и буксирующего судна

Пример. Допустим, что максимальный упор гребного винта буксировщика 110 кН. Требуется определить скорость буксировки и силу тяги Fг на гаке.

Решение. По оси ординат откладываем отрезок 0е, равный 110 кН. Через точку е проводим линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривой суммарного сопротивления в точке а. Из точки а опускаем перпендикуляр на ось абсцисс и получаем при их пересечении точку b. Отрезок 0b — скорость буксирования, которая в рассматриваемом случае равна 7.6 уз.

Для определения тяги Fr на гаке отыскиваем точку пересечения перпендикуляра ab с кривой сопротивления буксируемого судна. Обозначив эту точку буквой с, проводим через нее линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения ее с осью ординат в точке d. Отрезок Od представляет собой тягу на гаке (Fг), которая в рас-

228

сматриваемом примере равна 63 кН. Это и есть усилие, на которое следует рассчитывать буксирный трос.

Запас прочности для промежуточных значений тяги на гаке определяют линейной интерполяцией. Умножив тягу на гаке «Fr» на коэффициент прочности, получим разрывное усилие буксирной линии, что и будет критерием прочностных размеров при ее выборе.

При плавании на волнении буксирная линия испытывает большие усилия вследствие рывков, поэтому предлагается брать коэффициент запаса, равный двум.

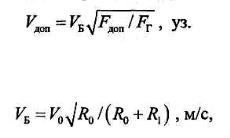

Скорость буксировки в зависимости от прочности буксирной линии.

Штатные буксирные тросы на судах имеют определенную разрывную нагрузку Рраз, то необходимо определить допустимую скорость буксировки, при которой тяга на гаке была бы не более расчетной рабочей нагрузки буксирного троса. Допустимая тяга на гаке может быть определена по формуле:

Fдоп = Рраз/k,

где k - коэффициент запаса прочности: k = 5 при Fr < 100 кН и k = 3 при Fr > 300 кН (промежуточные значения к находят линейной интерполяцией). Безопасная (допустимая) скорость буксировки:

где VБ – скорость буксировки, м/с;

V0 – скорость полного хода буксировщика, м/c;

R0, R1 – сопротивление буксирующего и буксируемого судов, кН.

Приведенные выше формулы позволяют капитану при случайных буксировках рассчитать с достаточной для практических целей точностью размеры буксирного троса (длину и толщину) и безопасную скорость буксировки.

8.8.РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ/КАПИТАНОВ СУДОВ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЦЕДУР АВАРИЙНОЙ БУКСИРОВКИ

(Циркулярное письмо MSC.l/Circ.1255 принято 13 мая 2008 года)

Назначение данного Руководства - оказание помощи владельцам/капитанам судов в подготовке процедур аварийной буксировки для конкретного судна, на которое распространяются требования правила II-1/3-4 Конвенции СОЛАС. Процедуры должны рассматриваться как часть указанных в пункте 8 Части А Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) требований по готовности к чрезвычайным ситуациям.

Важно заранее определить, что следует делать в той или иной ситуации и предоставить эту информацию экипажу в готовом для использования формате (буклете, схемах, плакатах).

При разработке Буклета аварийной буксировки должна быть оценена возможность буксировки за нос и корму, и должно быть рассмотрено следующее:

•процедуры обращения с буксирным устройством (подача и прием проводника, буксира, бриделя);

•схема, надежность конструкции и безопасная рабочая нагрузка мест соединений (киповые планки, клюзы, лебедки, кнехты, битенги и т. д.).

229

Г. Н. Шарлай. Управление судном при выполнении буксировочных операций

•должны быть указаны судовые инструменты и оборудование для устройства буксирной линии и места их хранения.

•должно быть указано наличие и характеристики судового радиооборудования для связи между мостиком, командой на палубе и буксирующим/спасающим судном.

Буклет аварийной буксировки должен быть составлен для каждого конкретного судна и представлен в четком, кратком, но полном, готовом к использованию формате. В буклете должны быть указаны:

•название судна;

•позывной сигнал;

•номер ИМО;

•особенности якорного устройства (длина смычки, особенности соединения, вес, тип и т. д.);

•особенности якорной цепи (длина, особенности соединений, максимально допустимая нагрузка и т. д.);

•высота швартовой палубы над основной плоскостью;

•значения осадки в грузу и в балласте;

•значения водоизмещения в грузу и в балласте;

•схемы и рисунки, включающие следующее:

схемы сборки и установки;

буксирное оборудование и места крепления буксирной линии;

возможности мест крепления и оборудования буксирной линии и безопасные рабочие нагрузки (SWLs).

Все процедуры должны быть представлены ясно и понятно, чтобы ими можно было легко воспользоваться в условиях чрезвычайной ситуации. На судне должно находиться не менее трех экземпляров буклета:

на мостике;

в помещении полубака;

в судовой канцелярии.

Экземпляр буклета должен также храниться в электронном виде в общепринятом формате, чтобы быстро обеспечить его доставку заинтересованным сторонам.

Разработка процедур

Процедуры для конкретного судна должны разрабатываться индивидуально и вноситься в Буклет аварийной буксировки. Эти процедуры должны включать, как минимум, следующее:

1.типовые схемы, способствующие быстрому принятию решений при различных сценариях чрезвычайных ситуаций (штормовые условия, выход из строя главного двигателя, опасность посадки на мель и т.п.);

2.организацию работ на палубе (расстановку людей, распределение оборудования, включая радиооборудование, распределение оборудования безопасности и т. д.);

3.организацию задач (что необходимо сделать, каким образом, что необходимо для каждой задачи и т. д.);

4.схемы сборки и установки бриделей, буксирных линий и т. д., показывающие возможные устройства аварийной буксировки за нос и корму судна;

230