- •1.6. Центральные вопросы общепсихологической теории деятельности а. Н. Леонтьева

- •1.7. Субъектно-деятельностное направление в разработке проблемы деятельности в психологии

- •1.8. Виды и формы деятельности

- •1,9. Труд — исторически первичный вид человеческой деятельности

- •1. Аффективный компонент Градуальная оценка

- •1. Аффективный компонент Градуальная оценка

- •1. Операторный компонент Градуальная оценка

- •1. Аффективный компонент Градуальная оценка

- •1.10. Учение как деятельность

- •2.10. Индивидуальный стиль деятельности

- •2.11. Состояния человека в деятельности Общее понятие о состояниях человека в труде

- •Характеристики симптомокомплекса утомления/103, с. 96/ Физиологические процессы

- •Глава 1.Деятельностный подход и проблема деятельности в психологии ..............................................................5

1,9. Труд — исторически первичный вид человеческой деятельности

Труд в широком значении слова

Труд осуществляется в разных видах и формах человеческой деятельности: материальной и духовной, внешней и внутренней, индивидуальной и коллективной, умственной и физической, производственной, учебной, спортивной и др. Всеформы общественно-полезной деятельности по своей сути являются трудовой деятельностью.

Рассматривая систему психологических знаний о труде и трудящемся в историческом аспекте, Е.А. Климов формирует новый подход кпони-

41

манию трудовой деятельности человека: трудовую деятельность человека нельзя связывать только со сферой материального производства (как это традиционно представляется в психологии труда и смежных отраслях психологии)/54-59/. Он пишет: «Если исходить из понимания труда в широком значении, т. е. как социально ценной продуктивной деятельности человека, занятого биологическими, техническими, социальными (люди как объекты труда), знаковыми, художественными системами , то и историю психологического знания о труде и трудящемся нельзя связывать только с развитием материального производства, хотя и следует оставлять за ним приоритетное значение» /59, с. 20/ (рис. № 15, А).

По признаку предметной области деятельности в целях профессиональной ориентации Е. А. Климов /58/ выделяет пять областей трудовой профессиональной деятельности человека (рис. № 15, Б) и таблица № 1).

Таблица № 1.

Предметы труда в различных сферах трудовой профессиональной деятельности /58, 65 /

|

Сферы трудовой профессиональной деятельности (типы профессий)

|

Предметы труда (то, с чем имеет дело субъект труда, объект, на который направлено его воздействие) в различных сферах деятельности

|

|

«Человек — природа»

|

Земля, лес, вода, животный и растительный мир, атмосфера, полезные ископаемые, микроорганизмы и среды и-х обитания.

|

42

|

Профессии этого типа деятельности связаны с изучением живой и неживой природы, уходом за растениями ц животными: лесовод, агроном, эколог, овощевод, зоотехник, микробиолог, др.

| |

|

«Человек — человек»

|

Люди, группы, коллективы, неорганизованный потоклюдей (ученики класса, группы экскурсантов, пассажиры транспорта, покупатели).

|

|

Профессии этого типа деятельности связаны с обслуживанием, обучением, воспитанием, правовой защитой человека: артист, учитель, врач, экскурсовод, продавец, менеджер, др.

| |

|

«Человек - техника»

|

Машины, механизмы, агрегаты, технические системы, транспорт, техника, внешние средства и условия труда, быта.

|

|

Профессии этого типа деятельности связаны с созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств, эксплуатацией и ремонтом технических средств: водитель, каменщик, механик, сварщик, токарь, электромонтер, др.

| |

|

«Человек - знаковая система»

|

Естественные и искусственные языки, цифры числа, буквы, деньги, карты, схемы, формулы, коды, знаки, сигналы, таблицы, чертежи.

|

|

Примеры профессий: программист, экономист, бухгалтер, чертежник, телефонист, топограф, библиограф, наборщик, др.

| |

|

«Человек — художественный образ»

|

Художественные образы и их элементы, произведения литературы, искусства, эстетика условий быта, отдыха, труда, отношений людей.

|

|

Профессии этого типа связаны с моделированием, созданием художественных произведений, музыкальной, актерской деятельностью: художник, музыкант, актер, писатель, ювелир, скульптор, модельер, др.

| |

Взаимосвязь категорий «труд» и «деятельность» на разных этапах разработки проблемы психологического анализа человеческой деятельности

В разработке проблем человеческой деятельности условно можно выделить два плана: общепсихологический и прикладной (рис. № 16).

Взаимосвязь этих планов исследования деятельности проанализирована в п.1.2-1.7.

В работах общепсихологического плана были заложены основы общепсихологической теории деятельности и выявлена роль категории деятельности в развитии и формировании личности /1-2,5, 13, 17, 25, 79, 86, 112, 133, др./.

В работах прикладного характера в исследовании деятельностной проблематики были заложены основы психологического анализа труда как деятельности в целях повышения ее эффективности/50-58,63, 68,102,104,106,129,132,др./.

43

Труд является важнейшей человеческой ценностью. Реально существует (часто — вне рамок психологической науки) широкий массив сведений о труде, который порожден общественным сознанием и практикой и закреплен в пословицах, поговорках, мифах, легендах, песнях, заговорах, обрядах. Этот факт достаточно подробно рассматривается в /59/. Многоликость мира труда и взаимосвязь его с формами общественного сознания, определяющие стихийное формирование системы психологических сведений отруде и трудящемся, являются профессиогра-фической основой для тщательного психологического анализа конкретных видов трудовой профессиональной деятельности.

Соотношение категорий труд и деятельность в теории и практике психологического анализа трудовой профессиональной деятельности в целях образования иллюстрирует рабочая схема на рис. № 17.

44

Психологическая интерпретация категории труда обеспечивает научно-обоснованный подход к организации производительного труда и профессионального образования, профессиональной ориентации и профессиональной консультации, практики трудового обучения и воспитания, профессионального становления личности. В решении психологических вопросов профессионального самоопределения и становления личности, формирования профессионала, субъектадея-тельности вопросы взаимосвязи категорий «труд» и «деятельность» являются ключевыми.

Предмет психологии при изучении трудовой деятельности

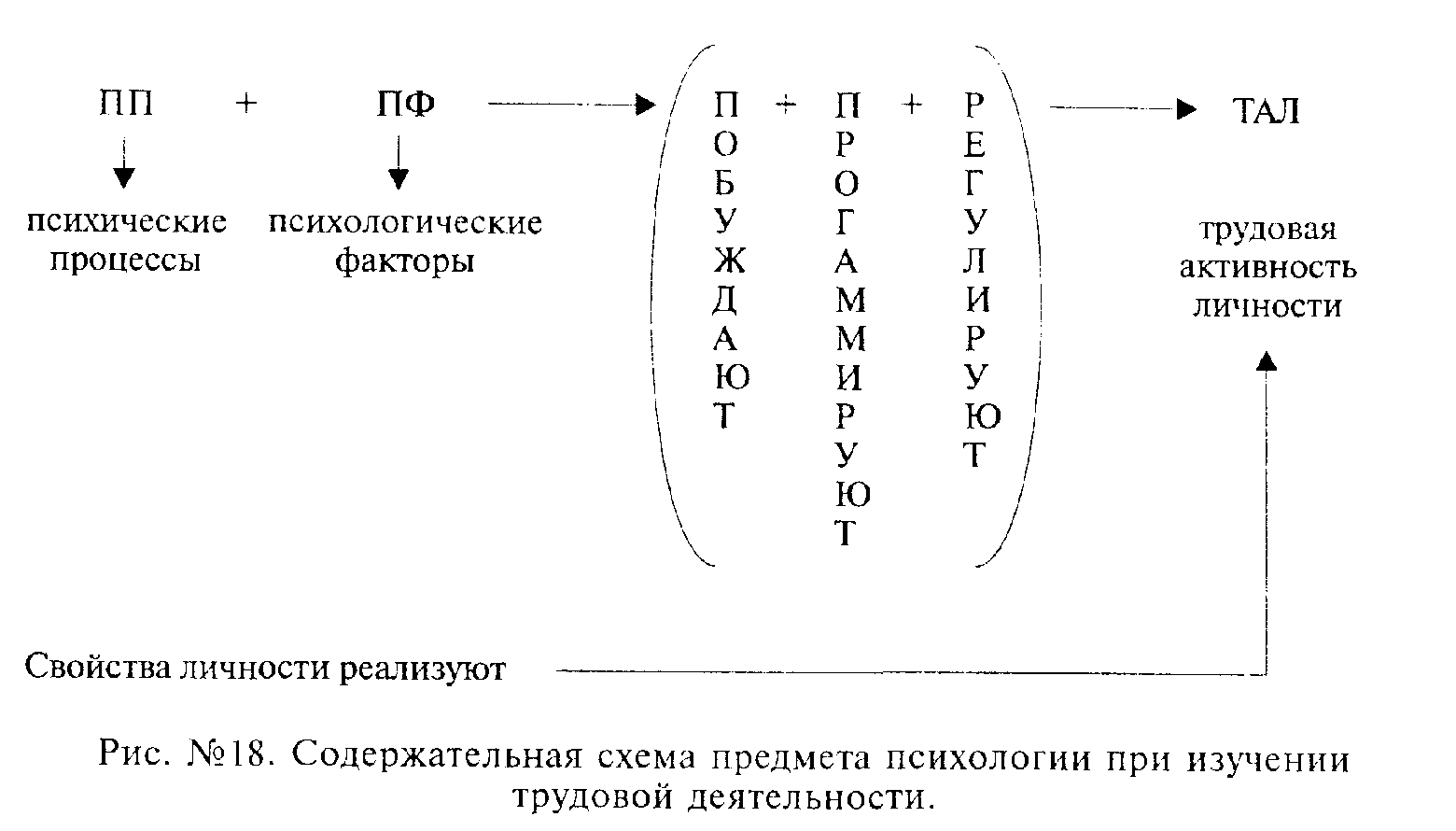

Предмет психологии при изучении трудовой деятельности четко определил В. Д. Шадриков: «Предмет психологии при изучении трудовой деятельности можно определить как изучение психических процессов и психологических факторов, которые побуждают, программируют и регулируют трудовую активность личности, а также свойств личности, через которые эта активность реализуется (выделено нами)/130, с. 34/. И далее там же: «При этом главное звучание, в отличие от аналитического изучения психических функций и процессов, должно приобрести исследование взаимодействия и взаимосодействия отдельных психических компонентов в контексте конкретной деятельности в плане достижения конкретного результата» (рис. № 18).

Психологическая сущность трудовой профессиональной деятельности как предмет психологии труда

Психологическое знание о труде, различных видах трудовой профессиональной деятельности и человеке как субъекте труда традиционно интегрируется в самостоятельной отрасли психологии — психологии труда (Ю. Б. Котелова/63/, К. К. Платонов/102/, Н. Д. Левитов/68, Е. А. Климов, /55/ Б. Ф. Ломов /86/, др.),

45

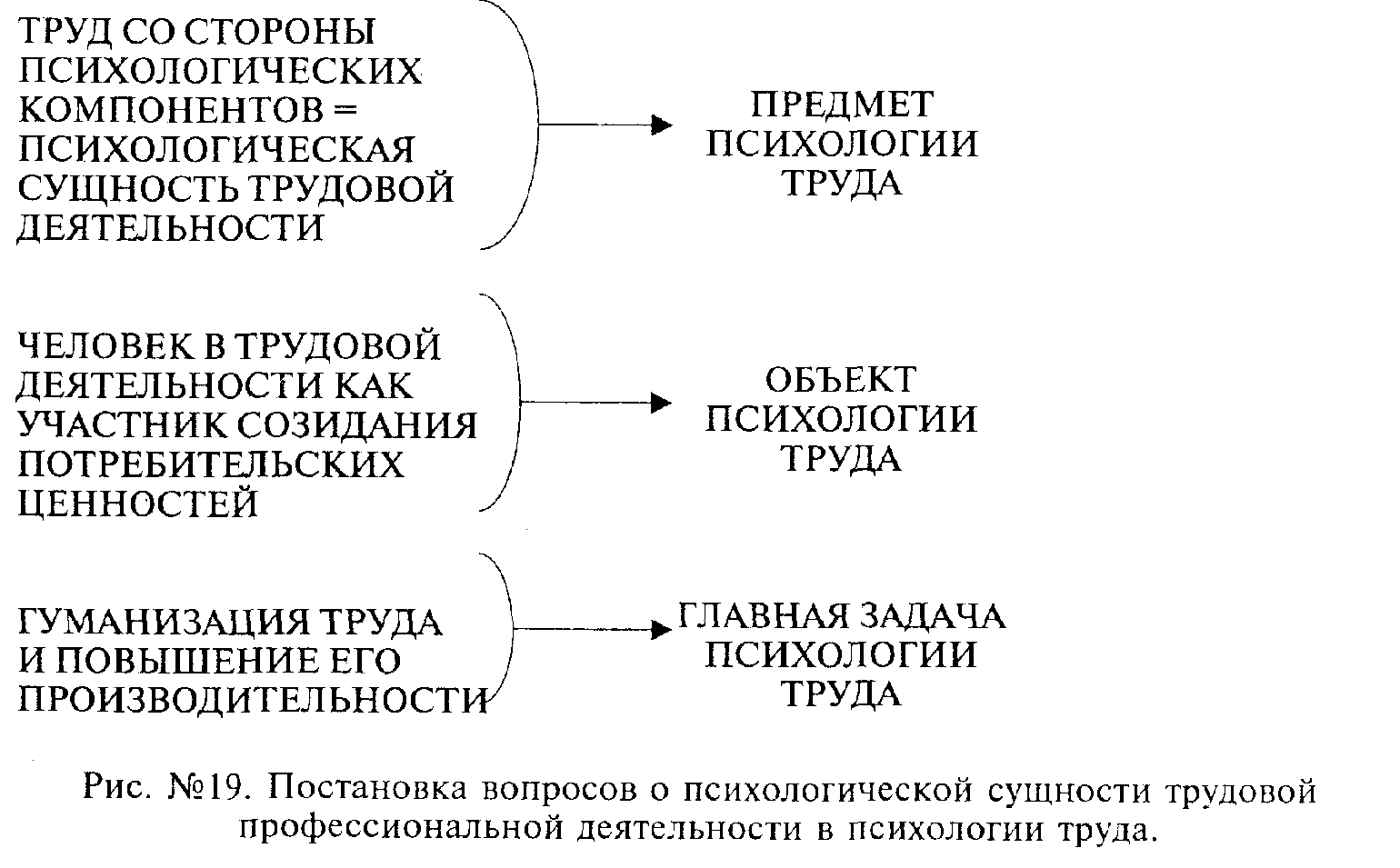

Психологическая сущность трудовой профессиональной деятельности^ труд со стороны его психологических компонентов всегда были предметом психологии труда. Объектом психологии труда всегда выступал человек в трудовой деятельности как участник созидания потребительских ценностей. Главная задача психологии труда — гуманизация труда: мобилизация и оптимальное использование резервов психики работающего человека /101-102,1 Об/ (рис. №19).

В широком смысле слова психология труда представляет собой современную научную дисциплину, которая вбирает и интегрирует в себя все психологическое знание, связанное с трудовым процессом, теоретически и эмпирически обоснованное ( В. О. Хаккер /12 J/).

46

Сферы психологии труда

Обобщение процессов интеграции и дифференциации психологического знания о труде позволило Е. А. Климову выделить в психологии труда самостоятельные сферы. Он рассматривает психологию труда как область знаний, отрасль науки, учебную дисциплину и профессию/56/ (рис. 20).

Психология труда как область знания

В качестве самостоятельной области психологии труда или психологического трудоведения Е. А. Климов выделяет реальность, порождающую и использующую в обществе психологические знания о труде и трудящемся.

Общий признак разного рода знаний — их включенность в контекст практических задач. Сами знания о труде могут быть истинными и ошибочными, понятийными и частными, зафиксированными в традицией -ных носителях социального опыта или составлять оперативное достояние индивидуального сознания, теоретически «отрефлексированными» или существовать в виде неформулируемых допущений. Существующие реально психологические знания о труде как общечеловеческой ценности и выделяют психологию труда как область знания.

Психология труда как отрасль науки

Сам факт существования области психологического знания о труде и трудящемся явился и является существенной предпосылкой возникновения и развития психологии труда как отрасли науки, развития ее научного потенциала: запаса идей, кадров, материально-технического, информационного и организационного обеспечения исследований и разработок. Психология труда как отрасль знаний первоначально формируется за счет того, что функции психологического анализа труда все больше берут на себя должностные лица, ответственные за работу

47

с людьми, обязанные логикой своих служебных обязанностей разбираться в особенностях психики работающего человека. Со временем следствием этого процесса становится появление потока целенаправленных публикаций, специализированных групп, общностей людей, сосредотачивающихся на соответствующей проблематике. И донауч-ным, и современным стадиям развития психологии труда как отрасли науки свойственны переплетенность психологических знаний о труде со знаниями смежных наук и практики, психологическая «нестерильность».

Структура отрасли психологии труда в целом и составляющих ее научных направлений, течений формируется не только научной логикой науки о психике, но и интересами, пристрастиями и реальными экономическими возможностями социальных групп, отраслей производства, ведомств. Кадры ученых-психологов, изучающих труд враз-личных профессиональных областях, формируются за счет притока в психологию инженеров, математиков, работников искусства и других профессионалов. Этот процесс, с одной стороны, обогащает отрасль науки, с другой стороны, работает против ее однородности.

В исследованиях Е. А. Климова отмечается, что многие работы, выполненные «от имени» психологии труда, посвящены вопросам промышленного труда и именно вопросам труда рабочих. В то же время, исследования человека, занятого в области управления или в области искусства, осмысливаются как входящие в другие отрасли — «психологию управления», «психологию искусства». Теоретически же во всех вышеобозначенных случаях изучается не что иное, как ведущая деятельность взрослого человека — профессиональный труд, работа.

Реальное существование психологии труда как отрасли науки — это множество взаимодействующих подходов, течений, научных направлений, школ, осуществляющих теоретический поиск, целенаправленные фундаментальные исследования, прикладные исследования и разработки для непосредственного практического внедрения.

Е. А. Климов определяет ядро психологии труда как науки следующим образом: «это отрасль знания, изучающая условия, пути и методы психологически обоснованного решения практических задач в области функционирования и формирования человека как субъекта труда»/56, с. 345/( выделено нами).

Традиционно психологию труда определяют как отрасль науки, изучающую психику — психические процессы, состояния и индивидуально-психологические особенности личности — в трудовой деятельности в целях повышения производительности труда и формирования профессионально важных качествличности / Н. Д. Левитов, 68/.

К. К. Платонов рассматривает психологию труда как науку, изучающую психологические особенности разных видов трудовой профессиональной деятельности в зависимости от условий, орудий труда и методов обучения /101 -102 /.

48

Внедрение принципов системного подхода в психологию подготовило почву для выделения в психологии труда системы внешних и внутренних взаимосвязей в изучаемых объектах и конкретизировало ее определение следующим образом: «Психология труда изучает психологические закономерности, психические процессы и свойствалич-ности в их взаимосвязи с предметом и орудиями труда, с физической и социальной средой»/106, с. б/.

Психология труда как учебная дисциплина

В профессиональном труде психологов-практиков, работающих в различных областях человеческого общежития, существенное место занимают задачи, связанные с деятельностной проблематикой:

анализом, оценкой, прогнозом труда специалистов различного профиля, а также психологическим консультированием по выбору профессии или в связи с вынужденной переориентацией и переменой труда. В связи с этим вопросы психологии труда прежде всего становятся актуальными в системе профессиональной подготовки практических психологов. Однако ориентированность в вопросах психологии труда становится необходимым компонентом профессиональной культуры не только специалистов-психологов, но и специалистов разного профиля.

Психология труда как отрасль психологической науки в настоящее время выражена достаточно четко и практически нужна обществу. Разработанность методологических, теоретических и методических подходов к решению наиболее важных проблем психологии труда позволяют ставить вопрос о систематическом воспроизводстве профессиональной культуры специалистов — психологов труда.

Можно выделить как минимум три основные задачи психологии труда как учебной дисциплины:

1) формирование у специалистов разного профиля системы научных знаний по различным аспектам человеческой деятельности как сложном многомерном, многоуровневом, динамически развивающемся образовании,

2) введение профессиоведческой информации в мировоззрение специалистов-трудоведов,

3) отработка навыков системного анализа деятельности с использованием общих и специальных методов психологии труда для решения реальных практических задач. Ориентированность в вопросах психологии труда позволяет грамотно выбирать пути оптимизации трудовой деятельности человека в условиях современного этапа развития общества, совершенствовать процесс труда, повышать трудовую активность личности и гумани-зироватьтруд.

49

Психология труда как профессия

Е. А. Климов выделяет следующие основные направления психологии труда как области приложения сил специалистов-профессионалов:

• анализ предмета труда как отражения социально-исторически выделенной и фиксированной системы признаков внешней, предметной (объективной) действительности;

• анализ объективно задаваемых и субъективно представляемых целей труда, замыслов;

• анализ орудийного оснащения деятельности и ее операционального состава;

• анализ объективных и субъективных условий труда;

• анализ субъекта труда как сложного единства мотивационных, когнитивных и операциональных составляющих;

• анализ явлений развития человека как субъекта труда;

• анализ и классификация областей приложения физических и духовных сил человека;

• анализ развития психологии труда как области знания, отрасли науки, учебной дисциплины и профессии;

• разработка психологически обоснованных рекомендаций для практики организации труда, трудового обучения, воспитания, профориентации и профконсультации;

• теоретическое упорядочение, интегрирование психологических

знаний о труде.

Всенаправления в работе специалиста по психологии труда объединяются вокруг главной задачи — актуализации трудовой акта внести человека с использованием исследовательских и преобразующих методов. /56/.

Проблемы психологии труда и трудности в их изучении

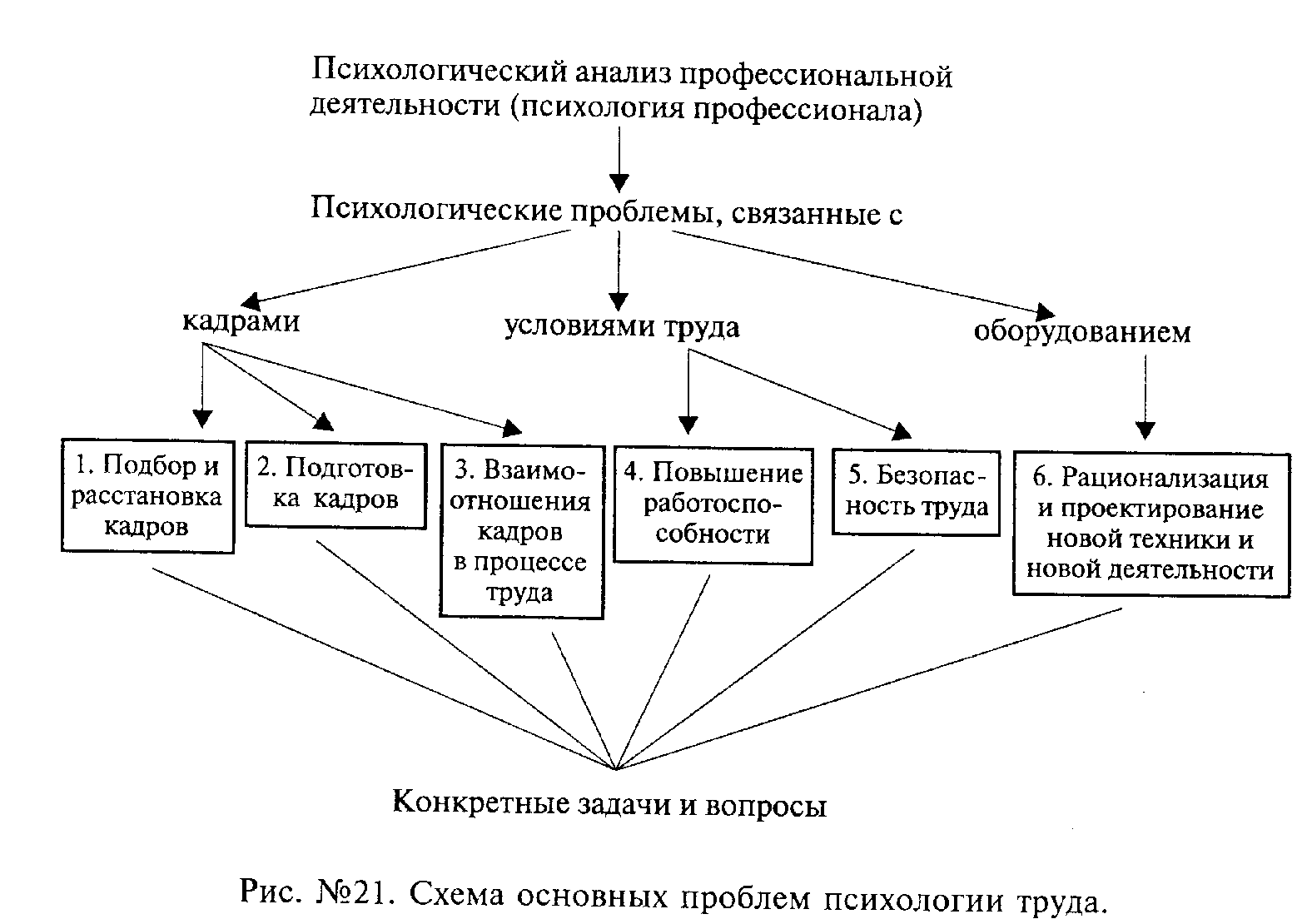

Основные проблемы психологии труда в общем виде выделены в /63,103/и схематично пред ставлены на рис. №21 и22.

Анализ основных проблем психологии труда (рис. №21,) показывает, что основной фундаментальной проблемой психологии труда является психологический анализ профессиональной деятельности. Именно психологический анализ деятельности лежит в основе исследования всех проблем, связанныхс кадрами, условиями труда, оборудованием. Кпро-блемам, связанным с кадрами, отнесены вопросы подбора и расстановки кадров, подготовки кадров и взаимоотношений между кадрами в процессе труда. К проблемам, связанным с условиями труда, отнесены вопросы повышения работоспособности кадров и безопасности их труда.

К проблемам, связанным с оборудованием, отнесены вопросы рационализации и проектирования новой техники и новой трудовой деятельности. В рамках перечисленных блоков проблем рассматриваются конкретные задачи и вопросы конкретных видов труда. /63/.

50

Более широко проблематика психологии труда представлена в исследованиях К. К. Платонова /101,103,с.119-119/.В системе психологии труда (рис. №22) он выделяет три подсистемы: подсистему общих проблем психологии труда (на схеме—п. 1), индивидуально-психологическую (на схеме — п. 2) и социально-психологическую (на схеме — п. 3).

Подсистема индивидуально-психологических проблем включает в себя блок вопросов, связанных с приспособлением(=адаптацией) личности к труду и труда к личности.

Это широкий спектр вопросов, касающихся психологической рационализации под бора кадров, профессионального образования и организации труда. Подсистема социально-психологических проблем психологии труда включает в себя блок вопросов, связанных с адаптацией личности к личности в труде. Это широкий спектр вопросов, лежащих на пересечении психологии труда с социальной психологией и психологией личности (психологическая совместимость в труде, конфликты в труде, психологический климат, психологические проблемы руководства кадрами, др.).

Изучая психологические факторы эффективности и качества труда, психология труда выявляет резервы роста производительности труда и научно обосновывает рекомендации по совершенствованию трудового процесса с учетом оптимального использования резервов психики работающего человека. В изучении психологических проблем труда существует ряд трудностей и препятствий объективного и субъективного характера. К их числу Е. А. Климов /54/относит следующие:

51

• Феномен «обесценивания чужих профессий». Чаще всего складывается стихийно. Любовь к своему делу сопровождается эмоциональным непринятием и обесцениванием других областей деятельности. Это является внутренним препятствием для работы в области психологических проблем труда, т. к. объект этой области есть мир других, «чужих» профессий. Сознательная предпосылка о социальной равноценности разных видов труда является необходимым условием в исследовании психологических особенностей профессий.

• Возрастание незримости трудовой деятельности в современных условиях. Многие виды труда просто закрыты для психологического изучения — присутствие психолога исключено. Сами люди, занятые напряженным трудом, не всегда согласны, чтобы их исследовали как субъектов труда.

• Глубокая специализация труда. Каждая профессия требует специальной подготовки (от нескольких месяцев до нескольких лет) и составляет предмет специальной компетенции. Чтобы оценить и понять специфику того или иного вида труда психологу необходима специальная дополнительная подготовка по этому виду

52

труда. Поэтому профессиональная деятельность становится крайне неудобным предметом психологического исследования, требующим от психолога систематического самообразования.

• Изменчивость мира профессий. Фонд важнейших профессио-ведческих сведений имеет тенденцию к сравнительно быстрому моральному старению. Картина мира профессий нестабильна: меняется содержание профессий, меняются средства и условия труда, появляются новые профессии.

• Диспропорции в соотношениях между массовостью, экономической значимостью видов труда и их представленностью в информационной среде.

Психологическое содержание труда

Общее психологическое содержание труда применительно к задачам образования наиболее полно раскрыто в работах Е. А. Климова /54,57/.

• «Что же такое труд в психологическом значении слова?-спрашивает Е. А. Климов и дает развернутые ответы на этот вопрос. (Здесь и далее на с. 81 —93 выделено нами)

1) «Прежде всего — это функциональный предмет рассмотрения. А именно: мы всякий раз должны специально разбираться, присущи ли «вот этой» активности человека необходимые признаки, чтобы можно было отнести ее к категории трудовой деятельности».

Какие же признаки должна иметь активность человека, чтобы ее можно было отнести к категории трудовой деятельности?

В качестве психологических признаков труда Е. А. Климов выделяет следующие 4 признака (рис. №23):

1 — сознательное предвосхищение социально-полезного результата;

2 — сознание обязательности достижения социально фиксированной цели;

3 — сознательный выбор, применение, совершенствование или создание орудий, средств деятельности;

4 — осознание межлюдских производственных зависимостей — «живых» и «овеществленных»/54, с. 8/.

2) Далее Е. А. Климов указывает на обязательное наличие в активности человека всехчетырех перечисленных признаков труда одновременно:«.. .в контексте психологического подхода мы будем понимать труд как активность, характеризующуюся рассмотренными выше четырьмя признаками. Все эти признаки следует мыслить как соединенные союзом «и».Это означает, что некая наблюдаемая активность человека может быть отнесена к психологическому понятию «труд» только втом случае, если ей может быть приписанкаждый из 4 признаков— и первый, и второй и т. д. Если хотя бы один признак отсутствует или выражен очень слабо, данная активность пока

53

еще не есть труд в его психологическом значении», т. е. не может быть отнесена к понятию «труд» в психологическом значении слова /57, с. 230/.

3) Развивая и уточняя мысль о том, «что же следует считать трудом в контексте психологии?» Е.А. Климов отмечает: «В контексте психологического подхода мы будем рассматривать труд как системное психологическое образование(целостность), характеризующееся четырьмя признаками» и далее:«.. .в контексте конкретной науки психологии мы должны понимать трудовую деятельность как функциональную систему в структуре сознания, характеризующуюся четырьмя признаками» /54, с. 12/.

4) «Очень важно рассматривать труд не только с точки зрения его объективного содержания, но и со стороны внутренней, субъективной— со стороны содержания сознания человека», — указывает Е. А. Климов /57, с. 214 /. И далее он делает акцент на том, что все указанные признаки характеризуют труд со стороны содержания сознания человека (первое слово в названии признаков связано со словом «сознание» — на рис. №23 первое слово подчеркнуто).

5) Каждый из выделенных психологических признаков (по мнению Е. А. Климова) имеет свои компоненты (когнитивные^ информационные и аффективные= эмоциональные) и градуальную оценку выраженности.

Для решения задач трудового и профессионального воспитания (не только на уроках труда, но и вообще в учебно-воспитательном процессе) Е. А. Климов вводит градуальную оценку выраженности компонентов психологических признаков труда, которую «можно использовать как своего рода программу для экспертной оценки уровня трудовой воспитанности человека» /57, с. 230 / (т. е. можно использовать в системе образования широко).

Через градуальную оценку раскрывается конкретное содержание компонентов психологических признаков труда. В целом психологические признаки труда и их компонеты с градуальной оценкой степени выраженности в активности человека представляют своего рода концептуальную схему формирования человека как субъекта труда.

Общая характеристика психологических признаков труда и их компонентов

Характеризуя первый психологический признактруда «Сознательное предвосхищение социально ценного результата», Е.А. Климов отмечает, что слово «предвосхищение» указывает одновременно и на гностический и на аффективный компоненты сознаваемого результата деятельности («восхищение» — некоторый подъем чувств). В свою очередь, гностический компонент... складывается из предвидения собственного продукта труда и из понимания его позитивной ценности для людей»/54, с. 8/.

И далее Е. А. Климов отмечает: «Чтобы деятельность можно было назвать трудовой, предвосхищаемый результат должен мыслиться субъектом как ценный для широкого коллектива, т. е. как подлинно социально ценный. .. имеющий положительную ценность (а не «антиценность»). Дело не просто в «чистом» сознании, в понимании соответствующих слов, а втом, что это знание положительно эффективно окрашено и оказывается реальным регулятором активности поведения, деятельности человека» /57, с. 215/.

Т. о., знание человеком результататого или иного труда с положительной эмоционально окрашенной стороны и сознание его позитивной общественной ценности являются одним из регуляторов его трудовой активности.

Е. А. Климов подчеркивает: «Чтобы деятельность в условиях нашего общества можно было назвать трудовой, ее предвосхищаемый результат должен мыслиться как ценный для общества»/57, с. 218/.

Содержание когнитивных компонентов 1-го психологического признака труда и градуальная оценка их выраженности

Когнитивные (гностические) компоненты

1. Предвидение результатов деятельности (более или менее ясное знание о будущем результате деятельности) или знание требований к искомому результату.

Градуальная оценка

1.1. Поверхностное фрагментарное представление.

1.2. Поверхностное полное представление.

1.3. Конкретное разностороннее представление.

1.4. Обобщенное представление, включающее слитное знание общего и конкретного.

1.5. Полное дифференцированное знание (единство понятийного и конкретного).

55

2. Сознание социальной ценности предвидимых результатов деятельности (более или менее четкое знание о его социальной ценности:

кому и насколько от него хорошо или плохо).

Градуальная оценка

2.1. Сознание позитивной ценности результата для себя лично или для своих близких при одновременном игнорировании неблагоприятности результата для других членов общества, социальных групп (асоциальное сознание).

2.2. Сознание ценности результатов для общества при одновременном игнорировании нужд частных общественных групп, отдельныхлиц (псевдосоциальное сознание).

2.3. Общее понимание ценности результата для других людей как членов общества.

2.4. Дифференцированное понимание ценности результата для общества в целом и более частных его подразделений (для всех и для каждого).

2.5. Дифференцированное понимание ценности результата деятельности для людей, общества, несмотря на встречаемое непонимание, непризнание (подвижническое сознание).

Содержание аффективного компонента 1-го психологического признака труда и градуальная оценка его выраженности

1. Аффективный тон образа результатов деятельности (более или менее выраженная эмоциональная окрашенность соответствующих знаний, представлений, образов). Градуальная оценка

1.1. Эмоциональное санкционирование без выраженных переживаний («можно»).

1.2. Положительные эмоциональные реакции на отдельные стороны предвидимого результата или мыслимые последствия его появления.

1.3. Выраженные положительные эмоциональные состояния в ситуации соответствующей деятельности.

1.4. Устойчивые положительные эмоциональные отношения, связанные с результатом, определяющие образ жизни человека также и вне собственного труда.

1.5. Устойчивые положительные эмоциональные отношения, связанные с результатом деятельности на уровне всепоглощающей страсти, самопожертвования, самоотверженности.

Характеризуя 2-й психологический признак труда «Сознание обязательности социально фиксированной цели», Е. А. Климов выделяет:

«Деятельность становится трудом тогда, когда при прочих равных условиях в^ознании^убъектадеятедьностштг^д^

56

ально значимых целей (документы, руководители) и формы общественного одобрения этих целей» /54, с. 10/. В другом месте:«.. -имеется не только сама идея обязательности, но и внешние по отношению к человеку формы фиксации целей его деятельности и общественного одобрения этих целей. В типичном наиболее распространенном случае это задания, сформулированные, утвержденные ответственными представителями общества, производственного коллектива — программы, планы, производственные и трудовые задания, документированные или устные» (57, с. 222).

«В общем случае, — указывает Е. А. Климов, — имеет место некоторая диалектика, борьба тенденций, с одной стороны, внешняя фиксация и социальное санкционирование, нормирование целей, результатов деятельности, и сдругой стороны, их обновление, разрушение, коррекция, перестройка, конструирование самим субъектом труда» /там же/.

В другом месте: «В любом случае, для того чтобы деятельность могла быть отнесена к категории труда (в контексте психологического подхода к нему) цели ее должны бытьлибо обычным, внешним образом признаны в соответствующей социальной группе (в семье, учебно-производственном, профессионально-трудовом коллективе), либо явным образом логически подчинены каким-то важным целям. В противном случае деятельность может быть сколь угодно возвышенной, но ее отношение к категории труда будет, по крайней мере, неопределенным» /57, с 223/.

В структуре 2-го психологического признака труда Е. А. Климов также выделяет два компонента: когнитивный и аффективный.

«Когнитивный компонент выражаетсяв понимании субъектом большей или меньшей неизбежности принятого порядка вещей и сознании ответственности перед людьми, аффективный компонент—в эмоциональных реакциях, состояниях, отношениях, связанных с параметрами стабильности-изменчивости условий и обстоятельств протекания деятельности, соотносимы с ее целью. Человекне просто знает и помнит, что цель задана, его тревожат, волнуют факты совпадения или рассогласования хода ее с идеальным планом» /54, с 10/.

Т. о., обязательность целей труда должна быть социально значима и общественно одобряема, тогда сознание обязательности достижения цели и мобилизации волевых усилий для этого становятся характерными для трудовой активности субъекта труда.

Содержание когнитивного компонента 2-го психологического признака труда и градуальная оценка его выраженности

1. Когнитивный (гностический) компонент

Градуальная оценка

1.1. Сознание необходимости, неодолимости существующего порядка, режима, объективной заданности технологического про-

57

цесса, способов труда, поведения при работе («так заведено», «так положено»).

1.2. Сознание ответственности перед определенными лицами за ход и результаты работы («так требует руководитель») при отсутствии выраженных соображений о том, для чего предназначены результаты работы («это не мое дело»).

1.3. Ответственность за ход и результаты работы перед определенным широким производственным коллективом («так требует честь коллектива», «это нужно предприятию»).

1.4. Ответственность (сознание ответственности) перед незримыми потребителями продукции, перед теми, для кого предназначены конечные результаты деятельности («так нужно»).

1.5. Ответственность перед широкими общностями (такими, как народ, страна), не взирая на возможное противодействие ближайшего социального окружения («такдолжно»).

Содержание аффективного компонента 2-го психологического признака труда и градуальная оценка его выраженности