Вопрос 10

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Измерительным трансформатором тока называют трансформатор, предназначенный для преобразования тока до значения, удобного, для измерения, и выполненный так, что вторичный ток с требуемой точностью соответствует первичному току (уменьшенному в Кном раз) как по модулю, так и по фазе.

Применение трансформаторов тока обеспечивает безопасность для людей, соприкасающихся с измерительными приборами и реле, поскольку цепи высшего и низшего напряжения разделены; позволяет унифицировать конструкции приборов для номинального тока 5 А (реже для 1 или 10 А), что упрощает их производство и снижает

стоимость.

Первичную обмотку трансформатора тока включают последовательно в цель измеряемого тока. Она имеет небольшое число витков {вплоть до одного витка) я выполнена из проводника относительно большого сечения. Вторичная обмотка рассчитана на меньший ток и соответственно имеет большее число витков. Токовые катушки измерительных приборов, реле подключают ко вторичной обмотке трансформатора последовательно. -Поскольку- -сопротивление трансформатора тока вместе с присоединенными к нему приборами ничтожно мало, оно никак не влияет на значение первичного тока. Последний может изменяться в широких пределах в нормальном режиме — от 0 до 1,2—1,3 номинального, а при к. з. может превысить его в десятки и сотни раз.

Под номинальным первичным током понимают ток, для которого предназначен трансформатор. Он принят в качестве базисной величины, к которой отнесены другие характерные величины. Стандартная шкала номинальных первичных токов содержит значения токов от 1 до 40 000 А.

Под номинальным вторичным током трансформатора тока понимают ток, для которого предназначены приборы, подлежащие присоединению к его вторичной обмотке.

Отношение номинального первичного тока к номинальному вторичному току представляет собой номинальный коэффициент трансформации

![]()

Шкалы измерительных приборов, предназначенных для присоединения к трансформатору тока, надписывают в значениях первичного тока, т.е. I2Kном.

Отношение чисел витков вторичной и первичной обмоток n=ω2/ω1 несколько меньше номинального коэффициента трансформации. Это отношение выбирают так, чтобы компенсировать ток намагничивания и повысить точность измерения (подробнее см. ниже).

![]()

Погрешность может быть выражена в процентах. Для этого в выражение (16-2) следует ввести множитель 100. Токовую погрешность считают положительной, если I2Кном превышает первичный ток..

Угол δ между векторами первичного и вторичного токов представляет собой угловую погрешность трансформатора. Последнюю считают положительной, если вектор вторичного тока опережает вектор первичного тока. Угловая погрешность может быть выражена в радианах или минутах.

Нагрузка трансформатора тока—это полное сопротивление внешней цепи

![]() ,

выраженное

в омах. Сопротивления х

и

r

представляют собой сопротивления

приборов, проводов и контактов.

Вместе с сопротивлением Z

должен

быть указан коэффициент мощности

cos

φ2,

где φ2

= arctg

x/r.

,

выраженное

в омах. Сопротивления х

и

r

представляют собой сопротивления

приборов, проводов и контактов.

Вместе с сопротивлением Z

должен

быть указан коэффициент мощности

cos

φ2,

где φ2

= arctg

x/r.

Нагрузку

трансформатора можно

также характеризовать кажущейся

мощностью

![]() ,В∙А,

при номинальном вторичном токе

и коэффициентом мощности. Эти

две величины (S2

и cos

φ2)

определяют

сопротивление вторичной цепи. Так,

например, если нагрузка

трансформатора указана равной

20 В∙А при cos

φ

2=0,8,

это означает,

что полное сопротивление

внешней цепи Z=0/52=0,8Ом;

активное

сопротивление г=Z∙cosφ2=0,8∙0,8=0,64

Ом; индуктивное

сопротивление

,В∙А,

при номинальном вторичном токе

и коэффициентом мощности. Эти

две величины (S2

и cos

φ2)

определяют

сопротивление вторичной цепи. Так,

например, если нагрузка

трансформатора указана равной

20 В∙А при cos

φ

2=0,8,

это означает,

что полное сопротивление

внешней цепи Z=0/52=0,8Ом;

активное

сопротивление г=Z∙cosφ2=0,8∙0,8=0,64

Ом; индуктивное

сопротивление

х=Z∙sinφ2=0,8∙0,6=0,48 Ом. По мере увеличения числа последовательно включенных приборов нагрузка трансформатора тока растет, т.е. увеличиваются значения ZnS2.

Под номинальной нагрузкой трансформатора тока понимается нагрузка, при которой погрешности не выходят за пределы, установленные для трансформаторов рассматриваемого класса точности.

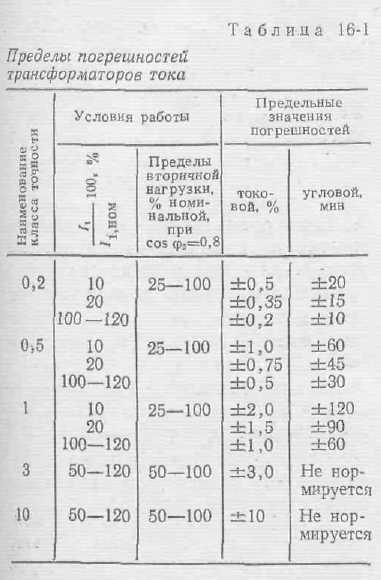

Классы точности трансформаторов тока. Измерительные трансформаторы тока разделены на пять классов точности в соответствии со значением погрешности при определенных условиях работы, а

именно: при частоте 50 Гц, нагрузке в пределах от 0,25 до 1,0 номинальной и первичном токе в соответствии с табл. 16-1. Как видно из табл. 16-1, наименование класса точности соответствует предельной погрешности трансформатора в токе при первичном токе, равном 1—1,2 номинального. Трансформаторы тока, предназначенные для лабораторных измерений, должны отвечать классу точности 0,2; трансформаторы, предназначенные для присоединения счетчиков, — классу 0,5, а для присоединения щитовых приборов могут быть использованы трансформаторы классов 1 и 3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

Для трансформатора тока, как и для любого трансформатора, справедливо равенство

![]()

где Iо — ток намагничивания.

Из этого выражения следует, что погрешности трансформатора тока определяются током намагничивания. Последний зависит от конструкции трансформатора и магнитных свойств стали магнитопровода. При заданной конструкции трансформатора погрешности зависят также от первичного тока и нагрузки.

Для определения погрешности трансформатора тока необходимы следующие данные: коэффициенты Kном и п, сопротивления вторичной обмотки x2 и r2, нагрузка х и r, характеристика намагничивания стали. Сопротивления, ток и напряжение вторичной цепи должны быть приведены к числу витков первичной обмотки следующим образом:

![]() ;

;![]() ;

х

= x/n2;

r'=r/n2;

I`2

= I2n;

U'2=U2/п.

;

х

= x/n2;

r'=r/n2;

I`2

= I2n;

U'2=U2/п.

На основании перечисленных данных может быть составлена схема замещения, аналогичная схеме замещения трансформатора напряжения (см. рис. 15-1), и построена векторная диаграмма (рис. 16-1).

В основу векторной диаграммы положен вектор приведенного, вторичного тока İ`2, направленный вертикально. Векторы İ`2r' и j İ`2x' представляют собой падения напряжения от вторичного тока İ`2 в активном и индуктивном сопротивлениях внешней цепи, Ú`2 —напряжение у зажимов вторичной обмотки. Добавляя к вектору напряжения

Ú`2 векторы падений напряжения в активном и индуктивном сопротивлениях вторичной обмотки, получаем вектор вторичной э. д. с. Ё`2. Последняя наводится магнитным потоком Ф, сдвинутым по фазе на 90° и получаемым в результате совместного действия м. д. с. первичной обмотки F1=I1w1 и м. д. с. вторичной обмотки F2= İ2w2. Результирующая м.д. с. F0, равная İ0w1, может быть представлена как разность

от вихревых токов и перемагничивания. Намагничивающий ток при найденном значении Е2 может быть определен с помощью кривой намагничивания Е2(Iо)- Геометрическое суммирование токов I0 и I`2

дает вектор первичного тока I1.

![]()

Из выражений (16-4) и (16-5) видно, что погрешности зависят от отношения Iо/I1- Для трансформатора заданной конструкции отношение I0/I1 зависит от первичного тока, вторичной нагрузки и угла а.

Зависимость погрешности трансформатора тока от нагрузки. Наименьшая погрешность имеет место при замкнутой накоротко вторичной обмотке (нагрузка равна нулю). При включении приборов нагрузка увеличивается, что ведет к возрастанию э. д. с. и, следовательно, индукции и намагничивающего тока. Таким образом, увеличение нагрузки приводит к возрастанию погрешностей, что видно из рис. 16-2, б и в. В пределе при разомкнутой вторичной цепи (нагрузка равна бесконечности) результирующая м. д. с. становится равной м.д.с. первичной обмотки, т. е. она резко увеличивается. Магнитная индукция, а вместе с ней и потери мощности в сердечнике возрастают по сравнению с их нормальными значениями. Кривая индукции вследствие насыщения .стали сердечника приобретает трапециевидный характер (рис. 16-3), а кривая напряжения у зажимов вторичной обмотки становится островершинной. Пики напряжения могут достигать нескольких тысяч вольт, что представляет опасность для людей и для изоля-

ции трансформатора. Поэтому работу трансформатора тока с разомкнутой вторичной обмоткой не допускают.

Увеличение угла сдвига ф2 между током и напряжением во вторичной обмотке (угол ф2 близок к углу а) приводит, как это следует из выражений (16-4) и (16-5), к увеличению токовой и уменьшению угловой погрешностей.

Витковая коррекция. Нагрузка трансформатора тока представляет собой, как правило, активно-индуктивное сопротивление. Из векторной диаграммы (рис. 16-1) видно, что при n=Kном токовая погрешность всегда отрицательна, т. е. вторичный ток преуменьшен. Чтобы увеличить точность измерений, принято при конструировании и изготовлении трансформаторов тока выбирать отношение чисел витков несколько меньшим номинального коэффициента трансформации, что достигается уменьшением числа витков вторичной обмотки по отношению к значению, соответствующему равенству I1,ном/I2,ном = w2/w1.

Векторная диаграмма трансформатора, выполненного с витковой коррекцией, строится так же, как указано выше. Однако отсчет

![]()

В результате характеристики токовых погрешностей трансформатора с витковой коррекцией (кривые 2—2 на рис. 16-4) расположены выше характеристик, соответствующих условию п=Кном (кривые /—I), причем в зависимости от первичного тока и вторичной нагрузки токовая погрешность может оказаться как положительной, так и отрицательной.

Погрешности трансформатора тока рассматриваемого класса точности

не должны выходить за пределы ломаной линии, состоящей из отрезков, проведенных через точки предельных погрешностей, соответствующих этому классу. Кривые 3-3 (рис. 16-4) соответствуют нормированным пределам токовой погрешности для трансформаторов класса точности 0,5. Поправку на число витков выбирают так, чтобы характеристики токовых погрешностей трансформатора не выходили за установленные пределы (см. табл. 16-1).

На угловую погрешность витковая коррекция влияние не оказывает.

Зависимость погрешностей от конструктивных параметров. Решающее влияние на характеристики трансформатора тока имеют размеры магнитопровода и магнитные свойства стали. Для выяснения этих зависимостей преобразуем выражения для погрешностей (16-4) и (16-5). Из закона полного тока можно определить намагничивающий ток, А:

![]()

где H —напряженность магнитного поля, А/м; l — средняя длина линии магнитной индукции, м; В — магнитная индукция, Тл; μ — относительная магнитная проницаемость стали; μ0— магнитная проницаемость воздуха, Гн/м.

Индукция связана с э. д. с. зависимостью:

![]()

где Sc — площадь поперечного сечения сердечника, м2.

Пренебрегая сопротивлением вторичной обмотки трансформатора, э. д. с. можно представить как

![]()

Из последних выражений следует, что токовая и угловая погрешности трансформатора тока при прочих равных условиях уменьшаются с увеличением сечения магнитопровода и уменьшением средней длины линии индукции. По мере увеличения сечения индукция уменьшается, минимум погрешности смещается в область большего тока и характеристика погрешности становится более пологой. Сечение магнитопровода из стали среднего качества обычно выбирают таким образом, чтобы индукция (амплитудное значение), соответствующая наибольшему первичному току и номинальной нагрузке трансформатора, не превышала 0,08—0,1 Тл. Из всех материалов, идущих на изготовление магнитопроводов трансформаторов тока, предназначенных для подключения измерительных приборов, наиболее благоприятной магнитной характеристикой (кривая 1 на рис. 16-5) обладает сплав стали и никеля (75%), получивший название пермаллоя. Высокая магнитная проницаемость в области малой напряженности магнитного поля (малой м. д. с.) обеспечивает небольшие погрешности в нормальных режимах. Кроме

того, магнитное насыщение пермаллоя наступает при относительно небольшой индукции (0,8—1,0 Тл), поэтому при к. з., когда первичный ток велик, сердечник насыщается и вторичный ток возрастает сравнительно мало. Это обеспечивает штату измерительных приборов от сверхтоков. Однако высокая стоимость и недостаточная механическая прочность пермаллоя не позволяют использовать этот материал для трансформаторов тока массового применения. Из пермаллоя изготовляют лишь магнитопроводы лабораторных трансформаторов тока.

Для изготовления трансформаторов тока массового применения в настоящее время используют высоколегированные стали марок Э45, Э46, Э47, Э48 и холоднокатаные стали марок Э310 (кривая 2 на рис. 16-5), Э320, ЭЗЗО. Стали марок Э45—Э48 позволяют вести штамповку и резку металла как вдоль, так и поперек проката, поэтому применяются для изготовления магнитопроводов, набранных из штампованных пластин. Стали марок Э310, Э320 и ЭЗЗО имеют высокую начальную магнитную проницаемость только вдоль проката, вследствие чего их используют для изготовления ленточных магнитопроводов.

Из выражений (16-6) и (16-7) видно также, что погрешности трансформатора тока обратно пропорциональны квадрату числа витков вторичной, следовательно, и первичной обмоток. Увеличение числа витков вторичной обмотки позволяет уменьшить индукцию и намагничивающий ток или, при сохранении той же индукции, уменьшить сечение магнитопровода. Однако увеличение числа витков первичной обмотки трансформатора тока приводит к понижению его электродинамической и термической стойкости. Поэтому к многовитковым первичным обмоткам прибегают лишь в тех случаях, когда необходимая степень точности не может быть получена при одном витке (подробнее см. § 16-4).

КОМПЕНСИРОВАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

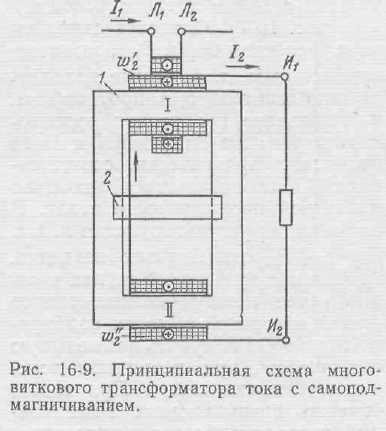

Компенсированным трансформатором тока называется трансформатор, характеристики погрешности которого улучшены специальными средствами. Такого рода специальной мерой является подмагннчивание магнитопровода от постороннего источника энергии или от самого трансформатора (само-подмагничивание).

Подмагничивание позволяет уменьшить размеры и массу трансформатора.

Компенсированные трансформаторы тока относятся в основном к классам точности 0,2 и 0,5. Исключение представляет компенсированный трансформатор тока нулевой последовательности для защиты генераторов от замыканий на землю в незаземленных или компенсированных сетях, т. е. в условиях, когда ток замыкания на землю мал.

Трансформатор тока с подмагничиванием от постороннего источника энергии имеет магнитную систему, состоящую из двух одинаковых магнитопроводов (рис. 16-6). На каждый магнитопровод помимо вторичной обмотки с числом витков w2 накладывают вспомогательную обмотку для подмагнвчивания с числом витков wn. Вторичные обмотки соединены последовательно и согласно, обмотки подмагничива-ния — встречно. Вспомогательные обмотки создают в магнитопрово-дах одинаковые магнитные потоки, которые наводят во вторичных обмотках одинаковые, но противоположно направленные э. д. с. Последние взаимно компенсируются, поэтому вспомогательные обмотки не влияют на вторичный ток трансформатора.

Магнитодвижущие силы обмоток магнитопроводов I и II равны соответственно:

где Iп—ток подмагничивания.

Пусть ток подмагничивания совпадает по фазе с током I0=I1 —I'2,

а по модулю таков, что индукции в магнитопроводах близки к индукции, соответствующей максимуму магнитной проницаемости стали. Поскольку магнитная индукция, соответствующая м. д. с. Fо=Iоw1 в нормальном режиме мала, то м. д. с. вспомогательных обмоток должны быть относительно велики {рис. 16-7). Как видно из вектор ной диаграммы, м.д. с. FI и FII близки по модулю и противоположны по фазе.

Углы потерь ф1 и ф2 (см. рис. 16-1) для обоих магнитопроводов можно принять приближенно одинаковыми. Поэтому индукции B1 и BII, а также соответствующие им э.д. с. EI и ЕII во вторичных обмотках трансформатора можно считать противоположными по фазе, Результирующая э.д. с.

E2=E1 + EII.

Для получения э. д. с Е2 в трансформаторе тока без подмагничивания индукция должна изменяться в пределах ±В0 (петля 0—0 на рис. 16-8) и соответствующая м.д. с, равна F'o=I'ow1. Чтобы получить ту же результирующую э, д.с, у сдвоенного трансформатора с подмагничиванием, индукция в магнитопроводах I и II должна изменяться соответственно в пределах ±ВI и ±ВII (см. петли I—I и II—II на рис. 16-8). При этом ВI — ВII=2 В0. Соответствующие м.д.с. магнитопроводов равны F1 и FII, а м.д.с. F0, определяющая намагничивающие токи, значительно меньше м.д.с. F'o в соответствии с характеристикой намагничивания.

Эффективность подмагничивания зависит от фазы вспомогательного тока. Наилучшие результаты получаются при совпадении по фазе токов Iп и I0. Характеристика токовой погрешности компенсированного трансформатора тока более полога, а погрешность его меньше, чем некомпенсированного трансформатора. К недостаткам рассматриваемого метода компенсации следует отнести сложность конструкции трансформатора тока и необходимость в особом источнике энергии. В отечественной практике подмагничивание от постороннего источника применяют только для трансформаторов тока нулевой последовательности,

Самоподмагничивйние с использованием магнитного шунта (метод МЭИ) применяется в многовитковых трансформаторах тока до 10 кВ. Прямоугольный магнитопровод 1 (рис. 16-9) такого трансформатора снабжен магнитным шунтом 2, показанным условно в виде перемычки между ярмами (в действительности магнитный шунт выполняют в виде П-образной скобы из нескольких стальных листов). Вторичная обмотка разделена на две неравные части с числом витков w'2 и

w"2, которые размещены на стержнях I и II.

![]()

Магнитодвижущие силы F1 и FII находятся приблизительно в проти-вофазе, аналогично трансформатору тока с двумя магнитопроводами (см. рис. 16-7). Следовательно, потоки рассеяния Ф`рас и Ф``рас, создаваемые этими м. д. с, также находятся приблизительно в противофазе. В результате происходит противонамагничивашэе стержней / и // до индукции, практически соответствующей максимальному значению магнитной проницаемости стали. В то же время результирующая м. д. с. F0=F1+F11 относительно невелика.

Сечение магнитного шунта и соотношение между числами витков частей вторичной обмотки подбирают так, чтобы получить наименьшую погрешность при первичном токе, равном номинальному. При токах, заметно превышающих номинальный, шунт насыщается и мало влияет на работу трансформатора.

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ И ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

Трансформатор тока, как всякий

аппарат, включаемый в силовую цепь последовательно, должен быть электродинамически и термически стойким.

Электродинамическая стойкость. В трансформаторах тока имеют место внутренние электродинамические силы — от взаимодействия токов в элементах обмоток (главным образом первичной) — и внешние силы — от взаимодействия токов в трансформаторах разноименных фаз.

Многовитковые трансформаторы тока, у которых первичная обмотка в основном действию внутренних электродинамических сил. В выполнена в виде катушки или в виде нескольких петель удлиненной формы, подвержены одновитковых трансформаторах, где первичная обмотка представляет собой прямолинейный проводник, внутренние силы практически отсутствуют и электродинамическая стойкость определяется внешними силами.

Электродинамическую стойкость трансформаторов тока характеризуют номинальным током динамической стойкости Iдин, max или от-

ношением этого тока к амплитуде номинального первичного тока кратностью

![]()

Кроме того, для трансформаторов тока внутренней установки, подверженных внешним электродинамическим силам вследствие относительно небольших расстояний между фазами, заводы-изготовители указывают наибольшее допустимое расстояние от вывода первичной обмотки до ближайшего опорного изолятора при минимальном расстоянии между фазами.

Условие электродинамической стойкости трансформатора тока выражается следующим образом:

![]()

Термическая стойкость трансформаторов тока определяется номинальным током термической стойкости /тер или отношением этого тока к номинальному первичному току — кратностью

Ктер = Iтер/Il.HOM

Между номинальными токами электродинамической и термической

![]()

КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

Различают две основные группы измерительных трансформаторов тока: одновитковые и многовитковые.

Одновитковые трансформаторы наиболее просты в изготовлении.

Однако при одном витке первичной обмотки и применении стали среднего качества м.д. с. обмотки недостаточна для трансформаторов класса точности 0,5, если первичный ток менее 400—600 А. Одновитковые трансформаторы с меньшим номинальным током, например встроенного типа, относятся к массам точности 1 и 3. Применение получили три характерные конструкции одновитковых трансформаторов; стержневые, шинные и встроенные.

Стержневые, трансформаторы тока изготовляют для напряжений до 35 кВ и номинальных первичных токов от 400 до 1500 А. В качестве примера на рис. 16-10 показан трансформатор типа ТПОЛ-10 (П — проходной, О — одновитковый, Л — с литой изоляцией) для номинального напряжения 10 кВ. Первичная обмотка 1 выполнена в виде прямолинейного стержня с зажимами на концах. На стержень поверх изоляции надеты два кольцевых магнитопровода 2 с вторичными обмотками. Таким образом, два трансформатора тока объединены в общую конструкцию. Магнитопроводы вместе с первичной и вторичными обмотками залиты эпоксидным компаундом и образуют монолитный блок 3 в виде проходного изолятора. Блок снабжен фланцем 4 из силумина с отверстиями для болтов для крепления трансформатора. Зажимы 5 вторичных обмоток расположены на боковом приливе изоляционного блока.

Шинные трансформаторы тока изготовляют для напряжений до 20 кВ и номинальных первичных токов до 18000 А в классе точности 0,5. При таких больших токах целесообразно упростить конструкцию трансформатора, используя в качестве первичной обмотки проводник (шину, пакет шин) соответствующего присоединения. При этом устраняются зажимы первичной обмотки с соответствующими контактными соединениями. В качестве примера на рис. 16-11 показан трансформатор тока типа ТШЛ-20 (Ш —шинный, Л — с литой изоляцией) для напряжения 20 кВ. Магнитопроводы

1 и 2 с вторичными обмотками залиты эпоксидным компаундом и образуют изоляционный блок 3. Блок соединен с основанием 4 и с приливами 5 для крепления трансформатора. Проходное отверстие (окно) трансформатора тока рассчитано на установку шин корытного сечения с наружными размерами от 200X200 до 250X250 мм2. Зажимы вторичных обмоток 6 расположены над блоком.

Встроенные трансформаторы тока предназначены для установки на вводах 35 кВ и выше масляных баковых выключателей и силовых- трансформаторов. На рис. 11-2 показана установка встроенных трансформаторов тока на вводах масляного выключателя типа У-220.

Вторичные обмотки встроенных трансформаторов тока выполняют с ответвлениями, позволяющими подобрать число витков и, следовательно, коэффициент трансформации (номинальный первичный ток) трансформатора в соответствии с рабочим током цепи. Обычно вторичные обмотки имеют четыре ответвления, причем основные выводы (полное число витков) соответствуют номинальному продолжительному току выключателя. При работе трансформатора тока на ответвлении с неполным числом витков вторичной обмотки, следовательно, с первичным током, меньшим номинального, погрешность увеличивается вследствие уменьшения м. д. с. первичной обмотки.

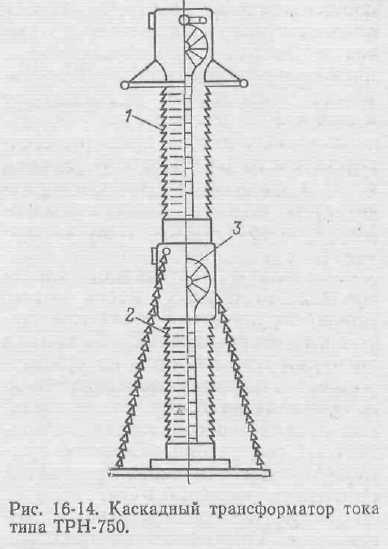

Погрешность встроенных трансформаторов тока при прочих равных условиях больше погрешности стержневых и шинных трансформаторов, так как из-за значительного диаметра кольцевого сердечника, определяемого диаметром соответствующего фарфорового ввода, длина и, следовательно, сопротивление магнитной цепи оказываются весьма большими. Многовитковые трансформаторы тока изготовляют для всей шкалы номинальных напряжений и для номинальных первичных токов до 1000—1600 А, т.е. применительно к условиям, когда необходимая степень точности не может быть обеспечена при одном первичном витке. Наличие нескольких витков в Первичной обмотке усложняет конструкцию трансформатора, так как приходится учитывать внутренние электродинамические силы при .к. з. значительные витковые напряжения при волновых процессах с крутым фронтом волны. Вид изоляции и конструкцию обмоток многовитковых трансформаторов выбирают в соответствии с номинальным напряжением.

Для напряжений 6—10 кВ изготовляют катушечные и петлевые трансформаторы с эпоксидной изоляцией. В качестве примера на рис. 16-12 показан

внешний вид трансформатора тока типа ТПЛ-10 (П —петлевой, Л —с литой изоляцией) для напряжения 10 кВ. Здесь 1 — литой блок, охватывающий первичную и вторичные обмотки; 2 — магнитопроводы; 3— зажимы вторичных обмоток; 4 — основание с отверстиями для болтов.

Для напряжений 35—220 кВ изготовляют трансформаторы тока наружной установки с масляной изоляцией типа ТФН (ф — с фарфоровым кожухом, Н — для наружной установки). Трансформаторы тока этого типа (рис. 16-13) имеют кольцевые магнитопроводы 1—3 из ленточной стали с навитыми на них вторичными обмотками. Первичная обмотка 4 из многожильного провода проходит через отверстия магнитопроводов. Концы ее выведены наверх. Такую своеобразную конструкцию называют звеньевой или восьмерочной. Изоляция 5 первичной обмотки, а также магнитопроводов с вторичными обмотками выполнена из кабельной бумаги. Магниитопровод с обмотками заключен в фарфоровый изолятор, заполненный маслом (на рисунке не показан).

Первичная обмотка трансформаторов типа ТФН состоит из двух секций, которые с помощью переключателя могут быть соединены последовательно или параллельно. Благодаря этому первичный номинальный ток и, следовательно, коэффициент трансформации можно изменять в отношении 1:2.

формации тока. Это приводит к увеличению погрешности. Зато изоляция каждой ступени рассчитана на напряжение, равное половине номинального.

Выбор трансформаторов тока при проектировании РУ заключается в выборе типа этих аппаратов, определении ожидаемой нагрузки и проверке соответствия ее номинальной, проверке на электродинамическую и термическую стойкость.

При выборе номинального первичного тока трансформатора следует исходить из значения рабочего тока утяжеленного режима соответствующего присоединения. В присоединениях с относительно небольшим рабочим током и большим током к. з. приходится выбирать трансформаторы с номинальным током, значительно превосходящим рабочий ток присоединения, чтобы обеспечить электродинамическую и термическую стойкость трансформаторов. В этих случаях погрешности трансформаторов получаются относительно большими.

Как известно из предыдущего, погрешности трансформаторов тока зависят

от нагрузки. Заводы-изготовители указывают не только номинальную нагрузку, при которой погрешности не выходят за пределы, соответствующие высшему классу точности (например, классу 0,5), но также нагрузки, соответствующие низшим классам точности с большими погрешностями. Чтобы убедиться в том, что погрешности трансформатора не выходят за пределы, соответствующие намеченному классу, следует сопоставить расчетную нагрузку с нагрузкой, указанной заводом для требуемого класса точности.

Поскольку индуктивное сопротивление вторичных цепей мало, можно ограничиться подсчетом активных сопротивлений. Расчетная-нагрузка складывается из суммарного сопротивления последовательно включенных приборов, соединительных проводов и сопротивления контактных соединений. Обычно суммарное сопротивление контактов принимают равным 0,1 Ом.

В качестве соединительных проводников применяют контрольные кабели. Их сопротивление зависит от материала и сечения жил, длины трассы и схемы включения измерительных приборов. Кабели с медными жилами (р = 0,0172 Ом-мм2/м) применяют во вторичных цепях мощных электростанций с высшим напряжением 220 кВ и выше. Во вторичных цепях остальных электроустановок используют кабели с алюминиевыми жилами (р=0,028ОмХ Хмм2/м). По условию механической прочности сечение медных жил должно быть не менее 1,5 мм2, а алюминиевых жил — не менее 2,5 мм2. Если в число подключаемых измерительных приборов входят счетчики, предназначенные для денежных расчетов, минимальные сечения жил увеличивают до 2,5 мм2 для медных жил и до 4 мм2 для алюминиевых жил. Сечение проводников выбирают в соответствии с требованием точности измерения, но не менее минимального сечения, удовлетворяющего требованию механической прочности. Расчетная длина проводников 1Р определяется длиной трассы l и схемой включения приборов: при включении приборов в одну фазу (рис. 16-15, а)

lр = 2l; при включении приборов в три фазы по схеме звезды (рис. 16-15, 6) lp=l при включении приборов в две фазы по схеме неполной звезды (рис. 16-15, в)

![]()

Пример 16-1. Выбрать трансформаторы тока для измерительных приборов и релейной защиты в присоединении трансформатора с. и. электростанции. Мощность трансформатора 6,3 MB-А, коэффициент трансформации 10,5/6,3 кВ. Трансформаторы тока подлежат установке на стороне высшего напряжения силового трансформатора. К ним должны быть присоединены следующие приборы: амперметр, ваттметр и счетчик ватт-часов. Расстояние от места установки трансформаторов тока до измерительных приборов составляет 40 м. Расчетный ударный ток к. з. IyRim<rx=i40 кА; импульс квадратичного тока к. з. В= = 1340 кА2-с. Сеть 10 кВ заземлена через дугогасящие реакторы, следовательно, ток однофазного замыкания на землю мал.

В рассматриваемых условиях целесообразно выбрать трансформаторы тока с двумя магнитопроводами и двумя вторичными обмотками: класса точности 0.5 для присоединения измерительных приборов и класса точности 3 для присоединения реле. При заданной системе рабочего заземления сети и заданных измерительных приборах достаточно установить трансформаторы тока в двух фазах Л и С (рис. 16-15, в).

Определим нагрузку трансформатора тока, предназначенного для присоединения измерительных приборов-

Наибольшая нагрузка приходится на трансформатор фазы А, где сопротивление приборов составляет:

rприб = Sприб/I22ном = 3,1/25 = 0,124 Ом.

Максимальный рабочий ток на стороне высшего напряжения трансформатора с. н. должен быть принят равным номинальному току, поскольку перегрузка этих трансформаторов не допускается:

![]()

Номинальный первичный ток трансформатора желательно иметь равным 400 А. Однако трансформаторы типов ТПЛ-10 (многовитковый) и ТПОЛМ-10 (одновит-ковый) с таким номинальным током не отвечают требованию электродинамической и термической стойкости. Номинальная крат-ность электродинамической стойкости этих трансформаторов равна соответственно 165 и 160. Номинальная кратность термической стойкости, отнесенная к 1 с, равна соответственно 70 и 65, что в рассматриваемых условиях недостаточно.

Чтобы обеспечить стойкость трансформаторов тока при к. з., приходится выбрать их с номинальным током, значительно превышающим рабочий ток. Так, например трансформатор тока ТПОЛМ с номинальным током 800 А, у которого Кдин =160 и Ктер = б5, удовлетворяет требованиям электродинамической и термической стойкости. Действительно:

Недостаток такого выбора трансформаторов тока заключается в том, что рабочий ток составляет только 324/800=0,4 номинального тока трансформатора тока, что увеличивает погрешность измерения. Стрелки измерительных приборов будут находиться в левой части шкалы.

Проверим соответствие нагрузки трансформаторов тока ее номинальному значению. Трансформатор тока типа ТПОЛМ-10 класса точности 0,5 допускает максимальную нагрузку 0,6 Ом. При нагрузке 1,2 Ом погрешность трансформатора соответствует классу точности 1,0 и при нагрузке 2,0 Ом— классу точности 3. Нагрузка измерительных приборов определена вышей равна 0,124Ом. Следовательно, сопротивление проводов и контактов не должно превышать 0,6— —0,124 = 0,476 Ом.

Сопротивление алюминиевых проводов сечением 6 мм2 при длине трассы l=40 м составит:

![]()

Сопротивление контактов не превышает ОД Ом. Следовательно, нагрузка трансформаторов тока не превышает номинальное значение и погрешности трансформаторов будут соответствовать классу точности 0,5.

В рассматриваемых условиях может быть принято и другое решение. Со стороны высшего напряжения трансформатора собственных нужд можно установить трансформаторы тока типа ТПОЛМ-10 с номинальным током 800 А и присоединить к ним только релейную защиту. Для присоединения измерительных приборов могут быть использованы трансформаторы тока, установленные на стороне низшего напряжения силового трансформатора, где рабочий ток больше, а ток к. з. значительно меньше. При этом номинальный ток трансформаторов тока может быть выбран ближе к рабочему току присоединения.