Вопрос 9

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ

Выключатели предназначены для включения и отключения электрических цепей в самых различных условиях, а именно: в нормальных режимах, когда ток относительно невелик и отстает или опережает по фазе напряжение сети; при к. з., когда токи исчисляются десятками и даже сотнями тысяч ампер, а сдвиг по фазе между напряжением и током близок к я/2. Параметры восстанавливающегося напряжения могут быть самыми различными. Выключатель должен не только отключить поврежденную цепь, но также включить ее повторно и, если замыкание не устранено, вновь отключить. Как всякий аппарат, включенный последовательно в цепь, выключатель должен обладать динамической и термической стойкостью, соответствующей ожи-даемому току к. з. Он должен также проводить номинальный продолжительный ток в течение неограниченного времени без чрезмерного превышения температуры токове-дущих частей.

Конструкция выключателя определяется номинальным напряжением, током к.з., подлежащим отключению, и требованиями к быстродействию. Немаловажное влияние на конструкцию выключателя имеет номинальный продолжительный ток, достигающий в выключателях 35 кВ и выше 4—6 кА, а в выключателях генераторного напряжения 20—30 кА.

Время отключения выключателя слагается из: а) собственного времени выключателя tсоб — от момента подачи команды на отключение до момента начала размыкания дугогасительных контактов и б) времени дуги tд — от момента размыкания дугогаси-тельных контактов до момента погасания дуги во всех полюсах. Время отключения выключателей 110 кВ и выше составляет 80— 40 мс (4—2 периода). Стремятся к дальнейшему его снижению. Отсюда вытекает ряд требований к системе управления и приводу. Время отключения выключателей 6—20 кВ составляет 0,1—0,2 с. Полное время отключения цепи при к.з. tотк слагается из времени срабатывания релейной защиты tзащ и времени отключения выключателя tп-

Время включения выключателя исчисляют от момента подачи команды на включение до момента замыкания дугога-сительных контактов. Время автоматического повторного включения tповт исчисляют

от момента срабатывания релейной защиты на отключение до момента повторного замыкания дугогасн-тельных контактов. Интервал времени от момента погасания дуги во всех полюсах до момента возобновления тока в каком-либо из полюсов выключателя называют бестоковой паузой tбТ.

Конструкция выключателя должна обеспечивать безопасность, легкий доступ к движущимся частям и длительную работу контактов и всего выключателя без ремонта. Выключатели, предназначенные для наружной установки, должны быть приспособлены для работы при низкой температуре, дожде, гололеде и других неблагоприятных условиях. Желательно, чтобы размеры выключателя были по возможности невелики, что способствует уменьшению площади, занимаемой РУ.

Применение получили выключатели следующих видов: 1) масляные; 2) воздушные; 3) элегазовые; 4) электромагнитные; 5) вакуумные. Дальнейшая классификация выключателей может быть проведена по номинальному напряжению, коммутационной способности, номинальному продолжительному току, быстродействию и другим признакам. Таким образом, разнообразие выключателей велико, однако выключатели каждого вида имеют свою область применения, определяемую их особенностями, характеристиками и стоимостью.

Выключатели, удовлетворяющие перечисленным выше требованиям, принято называть силовыми выключателями в отличие от выключателей нагрузки (§ 12-2), предназначенных для отключения цепей только в нормальных режимах, но не при к.з.

МАСЛЯНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

В масляных выключателях контакты размыкаются в масле, однако вследствие высокой температуры дуги, образующейся между контактами, масло разлагается и дуговой разряд происходит в газовой среде. Приблизительно половину этого газа (по объему) составляют пары масла. Остальная часть состоит из водорода (около 70%) и углеводородов различного состава. Газы эти горючи, однако в масле горение невозможно из-за отсутствия кислорода. Количество масла, разлагаемого дугой, невелико, однако объем образующихся газов велик: 1 г масла дает приблизительно 1500 см3 газа, приведенного к комнатной температуре и атмосферному давлению.

Гашение дуги в масляных выключателях происходит наиболее эффективно при применении гасительных камер, которые ограничивают зону дуги, способствуют повышению давления в этой зоне и образованию газового дутья сквозь дуговой столб. На рис. 11-1 приведена схема простейшей гасительной камеры. В процессе отключения контактный стержень перемещается вниз. Между контактами возникает дуга. Происходит интенсивное газообразование, и давление газа в камере быстро увеличивается. Пока контактный стержень находится в камере, потоки газа направлены радиально. Происходит интенсивное перемешивание относительно холодного газа, образующегося у поверхности масла, с горячим ионизированным газом в дуговом столбе. Весь газ приобретает высокую турбулентность, способствующую деионизации. Однако дуга не может погаснуть до тех пор, пока расстояние между контактами

не достигнет некоторого минимального значения, определяемого отключаемым током и восстанавливающимся напряжением. Этот минимальный промежуток образуется раньше, чем подвижный контакт выходит из камеры. Когда стержень покидает пределы камеры, газы с силой выбрасываются наружу. Возникает газовое дутье, направленное вдоль дугового столба и облегчающее гашение дуги. После ее погасания контактный стержень продолжает свое движение, чтобы обеспечить необходимое изоляционное расстояние в отключенном положении.

В масляном выключателе напряжение на дуге относительно велико (по крайней мере в 3 раза больше, чем в воздушном выключателе). Энергия, выделяющаяся в дуговом промежутке, расходуется на разложение масла и ионизацию газа. При отключении тока к. з. процесс восстановления электрической прочности промежутка между контактами протекает исключительно быстро (значительно быстрее, чем в воздушном выключателе). Поэтому дугогасительное устройство масляного выключателя при одинаковом отключаемом токе может быть рассчитано на вдвое большее напряжение и большую скорость восстанавливающегося напряжения.

Давление в гасительной камере масляного выключателя и сила дутья приблизительно пропорциональны отключаемому току. При отключении тока к. з. давление достигает 3—8 МПа. Номинальный отключаемый ток масляного выключателя ограничивается механической прочностью камеры, ее способностью выдерживать возникающее давление. При отключении малого тока давление в камере и восстанавливающаяся электрическая прочность дугового промежутка невелики, поэтому возможно повторное зажигание дуги. Быстрое расхождение контактов устраняет эту опасность. В новейших конструкциях гасительных камер с этой целью применяют также устройства для направленного движения масла в область горения дуги.

Масляные выключатели относятся к группе газогенерирую щих выключателей. Их называют также автогазовыми, так как для образования газа и деионизации дугового промежутка используется энергия самой дуги. Применение получили масляные выключатели двух типов: 1) многообъемные и 2) малообъемные. Методы деионизации дугового промежутка в выключателях обоих типов одинаковы. Различие заключается лишь в изоляции токоведущих частей и количестве масла.

Многообъемные или баковые масляные выключатели. Такое название получили выключатели, в которых масло служит не только газогенерирующим веществом, но также изоляцией. Выключатели этого типа не так давно имели широкое применение на всех ступенях номинального напряжения. В настоящее время область их применения резко уменьшилась. В отечественных энергосистемах их применяют при определенных условиях, только в наружных РУ 35—220 кВ. Характерным для выключателей рассматриваемого типа является наличие общего для трех полюсов стального заземленного бака

или отдельных баков для каждого полюса. В качестве примера на рис. 11-2 приведен разрез полюса выключателя производственного объединения (ПО) «Уралэлектро-тяжмаш» с номинальным напряжением 220 кВ и номинальным отключаемым током 40 кА. Время отключения составляет 0,08 с (4 периода). Бак 1 имеет цилиндрическую форму с расширяющейся верхней частью, приспособленной для установки проходных изоляторов 2 и встроенных трансформаторов тока 3 (4 шт. на полюс). Внутренняя поверхность бака выложена изоляционным материалом 4. К нижним фланцам изоляторов прикреплены гасительные камеры 5 (две камеры на полюс) с шунтирующими резисторами 6. Подвижные контакты укреплены на траверсе 7, приводимой в движение изоляционной штангой 8 и системой рычагов 9. В положении «отключено» контактная траверса находится внизу, несколько выше днища бака (см. пунктир).

Бак выключателя залит маслом. Под крышкой остается некоторый объем воздуха («воздушная подушка»), который при сильном газообразовании и повышении давления в баке вытесняется наружу через газоотводную трубу (на рисунке не показана). Слой масла над гасительными камерами должен быть достаточным, чтобы обеспечить надежное охлаждение газов, образующихся в процессе отключения, до соприкосновения их с воздухом под крышкой. Б противном случае возможно их воспламенение.

Масса рассматриваемого выключателя (три фазы.) без масла составляет 28 т. Масса масла 27 т. Выключатель подлежит установке на бетонном основании высотой 0,5—0,8 м над уровнем земли. Незащищенные токоведущие части находятся на недоступной высоте и не представляют опасности для людей, обслуживающих установку.

При ремонте выключателя необходимо спустить масло. С этой целью предусматривают соответствующие трубопроводы и емкости. Для доступа к контактной системе в стенках баков предусмотрены лазы достаточного размера, плотно закрывающиеся крышками на болтах. В зимнее время возможен подогрев масла с помощью соответствующего устройства 10.

Баковые масляные выключатели просты в изготовлении. Стоимость их относительно невысока. Наличие встроенных трансформаторов тока также является их достоинством. В связи с усовершенствованием конструкций дугогаситель-ных устройств опасность взрыва и пожара практически исключена. Однако большой объем масла затрудняет доступ к контактной системе и ремонт выключателя. Фундаменты под баковые выключатели должны быть рассчитаны на значительные импульсные нагрузки. Поэтому выключатели этого типа постепенно вытесняются более совершенными малообъемными масляными и воздушными выключателями.

Малообъемные масляные выключатели. Такое название полу-Чили выключатели, в которых масло служит только газогенерирующим веществом. Для изоляции токоведущих частей используют фарфор, стеклопластик, текстолит и другие твердые изоляционные материалы. Малообъемные масляные выключатели имеют меньшие размеры и массу но сравнению с баковыми выключателями. Относительно небольшое содержание масла облегчает уход и ремонт и исключает опасность взрыва.

Контактная систем а и дугогасительное устройство полюса мало-объемного масляного выключателя заключены в бачок относительно небольшого размера, изолированный от заземленного основания. Бачки могут быть металлическими (в ранних конструкциях для напряжений до 20 кВ) или из стеклопластика. В качестве примера на рис. 11-3,а приведен разрез бачка весьма распространенного выключателя типа ВМП-10 (выключатель малообъемный подвесной для напряжения 10 кВ), предназначенного для внутренней установки. Бачок состоит из трех частей: нижней — металлической с зажимом 1 и встроенным розеточным контактом 2; средней 3 из стеклопластика с встроенным гасительным устройством 4 (последнее имеет центральное отверстие для подвижного контактного стержня и поперечные щели на разной высоте для выхода газов); верхней металлической части, в которой размещены подвижный контактный стержень 5 с направляющими 6 и роликовыми контактами 7 для токосъема, рычажная система 8 для передачи движения подвижному

В положении «включено» конец контактного стержня находится в розетке неподвижного контакта (рис. 11-3,6). В процессе отключения контактный стержень перемещается вверх и в нижней части бачка зажигается дуга, разлагающая масло. В начале своего движения

де круглых стержней 5 прикреплены к контактной траверсе и входят в бачки через проходные изоляторы. В положении «включено» (рис. 11-5, а) большая часть тока проходит от зажима 6 по крышке бачка к главным контактам 1—2, траверсе 3 и далее к зажиму второго бачка. Небольшая часть тока ответвляется от основного пути и проходит по стенкам первого бачка, ро-зеточному контакту 4, подвижному контактному стержню 5 к траверсе и далее аналогично ко второму бачку. В процессе отключения (рис. 11-5,6) сначала размыкаются главные контакты и весь ток смещается в ду-гогасительные контакты. При размыкании последних зажигаются дуги в нижних отсеках бачков, угасающие в гасительных камерах по мере продвижения контактных стержней. При включении выключателя сначала замыкаются дугогаситель-ные, а затем главные контакты.

Гасительные камеры состоят из ряда дисков из изоляционного материала, скрепленных шпильками. В дисках имеются вырезы, образующие центральный канал для контактного стержня, а также «карманы» для масла и выхлопные каналы для газов — продуктов разложения масла. Давление в камерах достигает 8 МПа, что способствует образованию сильного газового дутья, направленного радиально и отчасти вдоль канала дуги. После угасания дуги газы выходят из бачков через маслоотделители по газоотводным трубам (на рисунке не показаны), Масляные пары конденсируются, и масло стекает в бачки.

Контактные траверсы с подвижными контактными стержнями приводятся в движение в процессе отключения мощными отключающими пружинами с помощью изоляционных штанг 7, соединенных через пе-редаточиый механизм с валом выключателя.

Малообъемные масляные выключатели 35—220 кВ предназначены в основном для наружной установки. Она имеют бачки из стеклопластика с фарфоровым покрытием от дождя и снега. Бачки установлены на полых фарфоровых изоляторах, заполненных маслом. Три такие колонки устанавливают на общем заземленном основании и снабжают

общим приводом (трехполюсное исполнение) или каждую колонку устанавливают на особом основании и снабжают особым приводом (однополюсное исполнение). В качестве примера на рис. 11-6 показан внешний вид выключателя типа МС-110 для номинального напряжения ПО кВ, номинального продолжительного тока 2000 А и номинального тока отключения 31,5 кА. Выключатель имеет два разрыва на полюс. Гасительные устройства размещены в двух бачках и снабжены шунтирующими резисторами. Производственное объединение «Урал-электротяжмаш» разрабатывает аналогичные конструкции малообъемных масляных выключателей для напряжений 220 и 330 кВ с номинальным отключаемым током от 12,5 до 31,5 кА.

Как видно из приведенных рисунков, малообъемные масляные выключатели в отличие от многообъемных не имеют встроенных в выключатель измерительных трансформаторов тока. Приходится предусматривать трансформаторы тока в виде отдельных аппаратов, устанавливаемых рядом с выключателем.

ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

В воздушных выключателях деионизация дугового промежутка происходит в потоке сжатого воздуха, вытекающего из гасительной камеры в атмосферу через металлическое сопло, по оси которого

Давление воздуха в камерах мощных воздушных выключателей составляет 2—4 МПа. Скорость истечения воздуха зависит от поперечного сечения канала. Наименьшая скорость имеет место в камере. По мере приближения к соплам (контактам) поперечное сечение канала уменьшается, скорость истечения воздуха увеличивается, а давление уменьшается. Условия истечения воздуха из гасительной камеры и отключающая способность выключателя зависят помимо других факторов от расстояния между контактами. Если это расстояние слишком велико, отключающая способность гасительного устройства понижена, так как часть дугового столба находится в зоне, где скорость воздуха относительно мала, т. е. в условиях, менее благоприятных для деионизации. Расстояние между контактами не должно быть и слишком малым, так как при этом сечение канала оказывается недостаточным. Оптимальное расстояние между контактами можно определить из опыта. В новейших выключателях с камерами двустороннего дутья оптимальный промежуток между контактами составляет всего 25—35 мм.

Вследствие высокой температуры дуги плотность газа в столбе много меньше, чем в окружающем пространстве (приблизительно в 20 раз). Поэтому скорость газа внутри дугового столба значительно выше скорости в соседних слоях (скорость обратно пропорциональна корню квадратному из плотности). В пограничном слое возникают значительные срезывающие силы, образующие вихри, поэтому весь объем приобретает высокую турбулентность.

Истечению воздуха из сопла препятствует дуга, Вследствие значительного выделения энергии в дуговом столбе воздух, поступающий в сопло, нагревается, диссоциирует и увеличивает свой объем. У входа в сопло образуется пузырь из горячего воздуха, препятствующий истечению воздуха из сопла. При большом

токе сопло оказывается закупоренным в течение большей части полупериода. При этом дуга действует как клапан, который открывается незадолго до того, как ток достигает нулевого значения.

После угасания дуги восстанавливающееся напряжение оказывается приложенным к короткому промежутку, заполненному горячим ионизированным газом с малой электрической прочностью. Скорость восстановления электрической прочности определяется охлаждением горячих газов и удалением ионизированного газа из промежутка потоком свежего воздуха. Это требует времени и поэтому процесс восстановления электрической прочности промежутка замедляется. На рис. 11-12 приведены типичные кривые пробивного напряжения дугового промежутка воздушного выключателя. Они имеют S-образную форму. При этом основная стадия процесса восстановления электрической прочности протекает со скоростью, не превышающей 1—2 кВ/мкс, и наступает спустя 10—15 мкс после момента нулевого значения тока. С увеличением отключаемого тока запаздывание увеличивается, а скорость восстановления электрической прочности уменьшается. Предельное значение пробивного напряжения составляет около 5 кВ/мм на каждый мегапаскаль давления воздуха. Нижняя пунктирная кривая соответствует случаю неудовлетворительной работы выключателя, поскольку процесс восстановления электрической прочности промежутка протекает слишком медленно. Приведенные характеристики объясняют известное свойство воздушных выключателей — «чувствительность» к скорости восстанавливающегося напряжения, отличающее их от масляных выключателей.

Наибольший ток, который может быть отключен гасительным устройством воздушного выключателя, зависит от давления воздуха, площади сечения отверстия сопла и скорости восстанавливающегося напряжения. С увеличением давления и сечения выходного отверстия сопла отключающая способность выключателя увеличивается. Вместе с этим увеличиваются расход воздуха, объем ресивера (стальной цилиндр у основания выключателя с запасом сжатого воздуха) и размеры клапанов. До последнего времени давление воздуха в воздушных выключателях не превышало 2 МПа. Новейшие выключатели с большой отключающей способностью работают при давлении воздуха 4 МПа. Опыт показывает, что оптимальные условия работы гасительного устройства воздушного выключателя с одним разрывом при давлении воздуха 2 МПа соответствуют напряжению 55—60 кВ и при давлении 4 МПа — напряжению 110—125 кВ. Выключатели для более высоких номинальных напряжений строят только с многократным разрывом цепи, с несколькими гасительными устройствами, включенными последовательно.

Конструкции воздушных выключателей весьма разнообразны. Они могут быть разделены на следующие основные группы: 1) выключатели с опорожняющимися гасительными камерами и отделителями; 2) выключатели воздухонаполненные без отделителей.

Выключатели с опорожняющимися камерами и отделителями относятся к ранним конструкциям. Отделитель представляет собой дополнительное коммутационное устройство (типа разъединителя), включенное последовательно с гасительным устройством выключателя. Необходимость в отделителе возникает в выключателях с опорожняющимися гасительными камерами, т. е. камерами, в которые сжатый воздух поступает кратковременно, только в процессе отключения. Давлением воздуха размыкаются контакты. При этом образующийся промежуток соответствует оптимальным условиям гашения дуги, но не обеспечивает достаточной электрической прочности разрыва после погасания дуги и прекращения

Типичным примером воздушного выключателя с опорожняющимися камерами являются выключатели серии ВВН для номинальных напряжений ПО, 150 и 220 кВ конструкции ВЭИ (рис. 11-13,о). Они имеют ресивер 1 с запасом сжатого воздуха, который находится под потенциалом земли; гасительное устройство 2, состоящее из ряда последовательно включенных элементов (гасительных камер), установленных вертикально на опорном фарфоровом изоляторе 3, внутри которого помещен изолирующий воздуховод 4 и изолирующие тяги 5 для управления приводом отделителя; резисторы 6,

включенные параллельно разрывам; дутьевой клапан 7 на выходном патрубку ресивера; отделитель 8 в виде разъединителя с пневматическим приводом 9; дополнительный опорный изолятор 10 с контактом и зажимом; шкаф управления 11; зажимы выключателя 12—13.

Процесс отключения протекает в следующем порядке: открывается дутьевой клапан и сжатый воздух подается из ресивера по воздуховоду в гасительные камеры. Давлением воздуха подвижные контакты, снабженные пружинами, отжимаются от неподвижных контактов и образовавшиеся дуги гасятся в потоке воздуха, вытекающего в атмосферу через полые контакты и выхлопные отверстия. Немедленно после погасания дуги (но до прекращения подачи воздуха в гасительное устройство) размыкается отделитель и отключается сопровождающий ток, ограниченный активными сопротивлениями (см. § 9-6). При этом образуется достаточный изоляционный промежуток вне гасительного устройства, чтобы противостоять напряжению сети при атмосферном давлении. После этого дутьевой клапан закрывается, подача воздуха в гасительные камеры прекращается, они опорожняются, а дугогасительные контакты вновь замыкаются давлением пружин. В процессе включения дугогасительные контакты участия не принимают: включение производится с помощью отделителя.

Число последовательно включенных элементов гасительного устройства определяется номинальным напряжением и давлением воздуха. Выключатели серии ВВН работают при давлении 2 МПа. При напряжении ПО кВ они имеют два разрыва на полюс. Выключатели 150 кВ имеют три разрыва, а выключатели 220 кВ — четыре разрыва на полюс.

Схема гасительной камеры одного разрыва приведена на рис. 11-13, б. Контактная система помещена в фарфоровом изоляторе. Нижний контакт 14 неподвижен, верхний 15 имеет ход, соответствующий оптимальному расстоянию, и. снабжен пружиной 16 и поршнем 17, помещенными в цилиндр 18. В положении «включено» давление по обе стороны поршня равно атмосферному и подвижный контакт прижат к неподвижному пружиной. В процессе отключения воздух поступает в гасительную камеру снизу. Давление под поршнем повышается, и подвижный контакт отжимается вверх. Образовавшаяся дуга гасится в струе воздуха, вытекающего из камеры через полые контакты и выхлопные отверстия.

Описываемыевыключатели

снабжены постоянно включенными резисторами, шунтирующими разрывы. Назначение этих резисторов двоякое: а) они снижают скорость восстанавливающегося напряжения и таким образом облегчают процесс отключения; б) способствуют равномерному распределению на-пряжения между разрывами. Относительно небольшой сопровождающий ток, ограниченный резисторами, отключается отделителем.

Опыт эксплуатации воздушных выключателей с отделителями типа разъединителя показал, что они обладают рядом недостатков, в особенности при напряжении 220 кВ и выше. Эти недостатки заключаются в следующем: отделитель не справляется с отключением сопровождающего тока при относительно небольших сопротивлениях шунтирующих резисторов; включение выключателя на к.з. сопровождается пробоем промежутка при приближении ножа к неподвижному контакту, образованием дуги и оплавлением контактов; при гололеде включение может оказаться вообще невозможным. Учитывая эти недостатки, отделители типа разъединителя были заменены более совершенными, получившими название закрытых отделителей.

Схема выключателя 220 кВ с закрытым отделителем приведена на рис. 11-14. Отделитель 1 состоит из ряда элементов, установленных вертикально на колонне из опорных изоляторов 2. Число элементов определяется номинальным напряжением. Для равномерного распределения напряжения между элементами предусмотрен делитель напряжения 3 емкостного типа. Отделитель соединен с гасительным устройством выключателя проводником 4. Зажимы выключателя обозначены цифрами 5—6, Остальные части выключателя аналогичны соответствующим частям описанного выше выключателя с открытым отделителем (рис. 11-13).

(2 МПа), В этих условиях изоляционный промежуток порядка 60—80 мм обеспечивает достаточную электрическую прочность. Контакты главного дугогасительного устройства замкнуты. При включений выключателя дутьевой клапан отделителя закрывается, а внутренняя полость отделителя сообщается с атмосферой. Давление воздуха снижается, и контакты замыкаются пружинами.

Воздухонаполненные выключатели не имеют отделителей. Однако основное отличие этих выключателей заключается в том, что гасительное устройство с контактной системой (обычно с двумя разрывами) помещено в металлический бачок, изолированный от земли и соединенный через воздуховод с ресивером. Бачок находится под полным давлением как в положении «отключено», так и в положении «включено». Дутьевой клапан на выходном патрубке ресивера, характерный для выключателей с опорожняющимися камерами, здесь отсутствует. Вместо него предусмотрен выхлоп воздуха из бачка в атмосферу через выхлопной клапан. В процессе отключения размыкаются дугогасительные контакты и одновременно открывается выхлопной клапан. Дуги, образующиеся на разрывах, сдуваются потоком воздуха на вспомогательные электроды. Последние расположены в соплах, через которые воздух вытекает из бачка. Гашение дуг в воздухонаттолненных камерах (бачках) происходит эффективнее, чем в описанных выше опорожняющихся камерах (рис. 11-13, 11-14), так как истечение воздуха из сопл (воздушное дутье) происходит без запаздывания, вызванного прохождением воздуха по длинному воздуховоду и заполнением гасительной камеры; отсутствуют также потери давления в воздуховоде.

Новейшие быстродействующие выключатели относятся к типу воз-духонаполненных выключателей. Их проектируют сериями для всех ступеней номинального напряжения от ПО до 1150 кВ и собирают из унифицированных частей, из которых важнейшей является дугогасительный модуль с двумя разрывами, рассчитанный на некоторое условное напряжение порядка 110— 250 кВ, в зависимости от давления воздуха в бачке. Каждой ступени номинального напряжения соответствует определенное число модулей, включенных последовательно. Такой метод проектирования упрощает производство и испытание выключателей, уменьшает их стоимость.

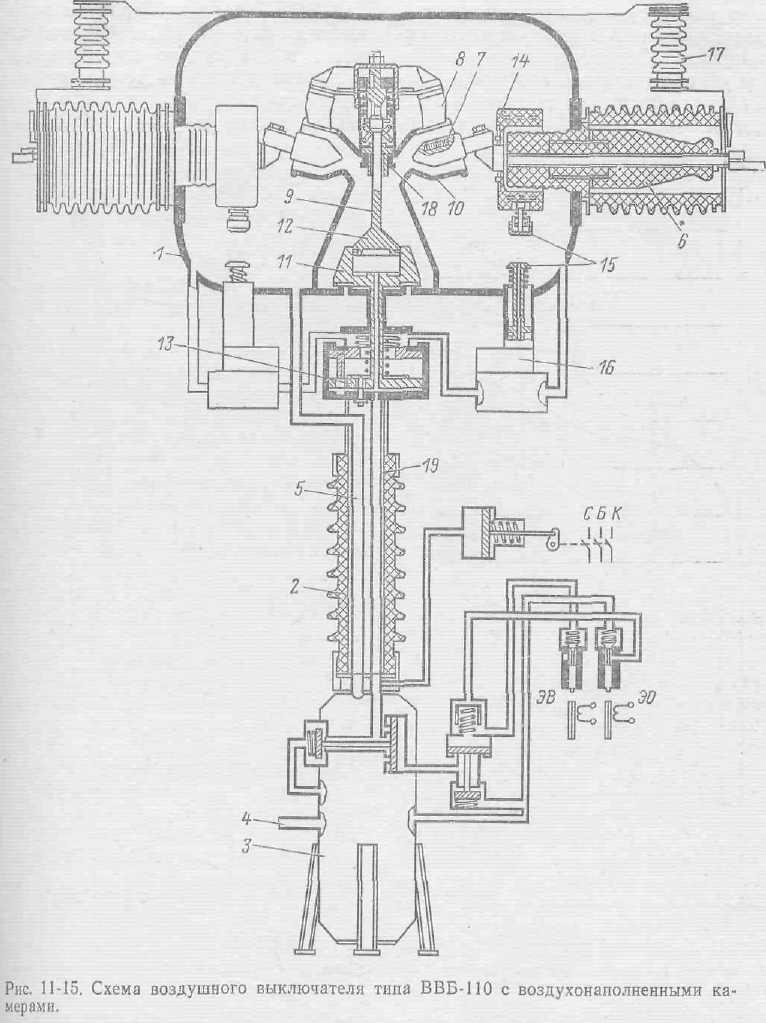

Поясним устройство и принцип действия воздухонаполненных выключателей на примере выключателя типа ВВБ-110 {выключатель воздушный баковый для номинального напряжения 110 кВ) научно-производственного объединения (НПО) «Электроаппарат» (рис. 11-15). Выключатель рассчитан на давление воздуха 2 МПа. Гасительное устройство с двумя разрывами заключено в' стальной бачок 1, изолированный от земли с помощью колонны фарфоровых изоляторов 2. Объем бачка рассчитан на две операции отключения. Расход воздуха пополняется из ресивера 3 и общестанционной магистрали 4 сжатого воздуха по изолирующему воздуховоду 5. Давление в бачке поддерживается близким к номинальному. В бачок встроены вводы 6 из эпоксидной смолы, наружные части которых защищены фарфоровыми покрышками. Неподвижные контакты 7 укреплены на вводах, а подвижные в виде ножей 8 — на металлической траверсе, которая, в свою очередь, жестко связана со штоком 9. Неподвижные контакты со встроенными контактными ламелями находятся внутри металлических сопл 10, направляющих воздух в процессе отключения к выхлопному клапану 11 (его также называют дутьевым клапаном). Контактная траверса и тарелка выхлопного клапана приводятся "в движение поршневыми устройствами 12 и 13, действие которых согласовано. Клапаны управления поршневыми устройствами расположены внизу и находятся под потенциалом земли. Основные разрывы дугогасительного устройства шунтированы резисторами 14 с вспомогательными контактами 15 для отключения сопровождающего тока. Резисторы укреплены в бачке на вводах. Вспомогательные контакты помещены под резисторами. Клапаны управления этими контактами 16 вынесены наружу. Для равномерного распределения напряжения между разрывами" в положении «отключено» предусмотрен делитель напряжения емкостного типа 17.

В процессе отключения поршневое устройство привода поднимает тарелку выхлопного клапана 11. Поднимается также контактная траверса, и контакты размыкаются. Дуги, образующиеся на контактах, перебрасываются на концы неподвижных контактов 7 и вспомогательные электроды 18. Они гасятся в потоке воздуха, вытекающего из бачка через сопла и выхлопной клапан. После погасания дуг выхлопной клапан закрывается, а траверса с ножами остается в верхнем отключенном положении. Промежуток между контактами обеспечивает достаточную электрическую прочность при давлении 2 МПа.

При включении выключателя контактная траверса опускается поршневым устройством. Ножи входят в прорези в верхней части сопл, и контакты замыкаются. Предварительно замыкаются вспомогательные контакты.

Поршневые устройства 12 и 13, приводящие в движение контактную траверсу и выхлопной клапан, расположены в зоне высокого потенциала. Соответствующие клапаны управления расположены в шкафу управления и находятся под потенциалом земли. Они связаны

с поршневыми устройствами изолирующим воздуховодом 19, расположенным внутри опорной колонны. Номинальный ток отключения выключателей серии ВВБ составляет 31—35 кА. Время отключения 0,08 с (4 периода).

В настоящее время выключатели серии ВВБ реконструированы [11-1]. В новой серии выключите-

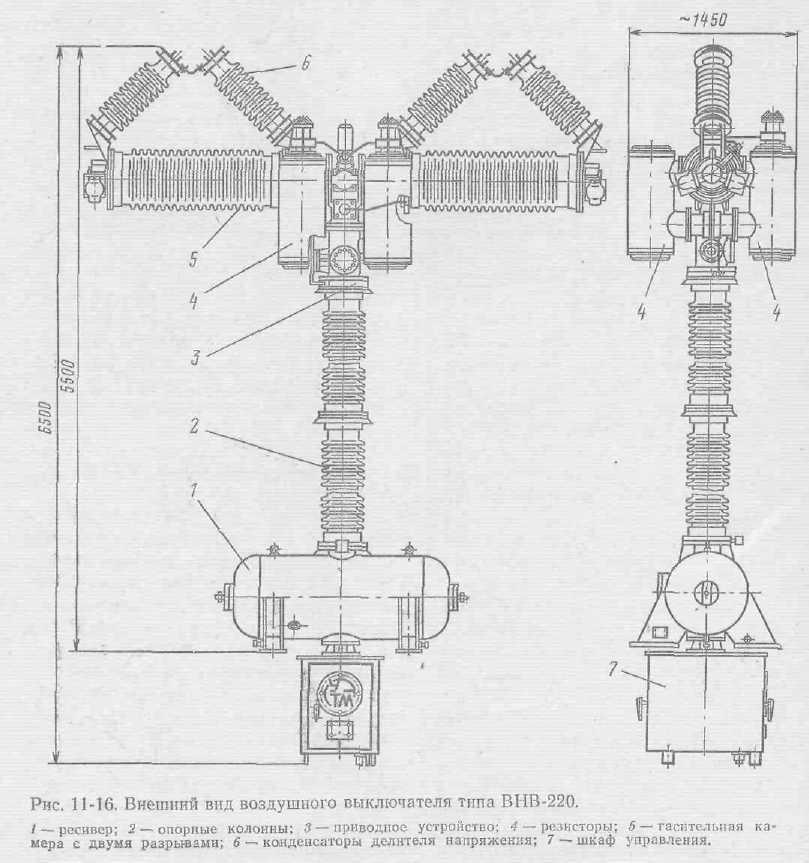

Производственное объединение «Уралэлектротяжмаш» строит воздухонаполненные воздушные выключатели серии ВНВ для напряжений от 110 до 1150 кВ [11-2], несколько отличные от выключателей серии -ВВБК. Внешний вид выключателя этой серии для напряжения 220 кВ показан на рис. 11-16. Номинальный ток отключения выключателей серии ВНВ составляет [ 40—63 кА, время отключения 0,04 с (2 периода).

ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Элегаз (SF6 — шестифтористая сера) представляет собой инертный газ, плотность которого превышает плотность воздуха в 5 раз. Электрическая прочность элегаза в 2— 3 раза выше прочности воздуха. При давлении 0,2 МПа электрическая прочность элегаза сравнима с прочностью масла.

В элегазе при атмосферном давлении может быть погашена дуга с током, в 100 раз превышающим ток, отключаемый в воздухе при тех же условиях. Исключительная способность элегаза гасить дугу объясняется сильным сродством его с электронами. Молекулы газа улавливают электроны дугового столба и образуют относительно неподвижные отрицательные ионы. Потеря электронов делает дугу неустойчивой, и она легко гаснет. В струе элегаза, т.е. при газовом дутье, поглощение электронов из дугового столба происходит еще более интенсивно.

В элегазовых выключателях гасительное устройство помещено в

герметизированный заземленный

бак с проходными изоляторами и встроенными трансформаторами тока. Бак заполнен элегазом при давлении 0,4—0,6 МПа. Применение получили автопневматические дугогасительные устройства, в которых газ в процессе отключения сжимается поршневым устройством и направляется в зону дуги. Таким образом, элегазовый выключатель представляет собой замкнутую систему (без выброса газа наружу). Он во многом схож с баковым масляным выключателем, однако в нем отсутствуют горючие материалы и масса его значительно меньше массы масляного выключателя.

Принципиальная схема гасительного устройства конструкции ВЭИ [11-3] приведена на рис. 11-19. Поршень 1 и полый контакт 2 не-подвижны. Цилиндр 3 с соплом 4 из фторопласта и розеточньш контактом 5 перемещаются по горизонтальной оси с помощью пневма тического привода (последний на рисунке не показан). Рисунок 11-19, а соответствует положению «включено», контакты 2 и 5 замкнуты. В процессе отключения (рис. 11-19,6) цилиндр 3 перемещается приводом вправо. При этом газ в полости А сжимается, контакты размыкаются и между ними образуется дуга. По выходе вспомогательного электрода 6 из внутренней полости контакта 2 газ начинает вытекать через эту полость. Если отключаемый ток мал (порядка нескольких десятков ампер), поток газа через внутреннюю полость контакта 2 достаточен для гашения дуги при относительно небольшой ее длине в течение приблизительно 10 мс. При отключении тока к. з. (рис. 11-19, в) гашение дуги происходит по выходе контакта 2 из сопла 4, когда вследствие увеличивающегося давления газа в полости Л создается сильный поток газа сквозь столб дуги. При включении цилиндр с соплом и розеточным контактом перемещаются влево.

Исследования показали, что более эффективным является гасительное устройство аналогичной конструкции, но с двусторонним дутьем. Выключатель с таким усовершенствованным гасительным устройством удовлетворяет требованиям, предъявляемым к выключателю 110 кВ с отключаемым током 31,5 кА. Отключение обеспечивается при скорости восстанавливающегося напряжения 5 кВ/мкс. Гашение дуги происходит при расстоянии между контактами около 100 мм. Длительность горения дуги составляет 20—25 мс. В отличие от воздушных выключателей отключение происходит бесшумно.

При ремонте выключателя и вскрытии баков необходимо сберегать газ с целью дальнейшего его использования, так как стоимость газа относительно высока. Для этого служат вакуумный насос, запасный резервуар для газа и компрессор. Перечисленные элементы установлены на монтажной тележке. С помощью компрессора газ из выключателя перемещают в запасный резервуар. Компрессор позволяет снизить давление в баке до 100 Па, т. е. позволяет удалить из бака почти весь газ. После этого могут быть открыты дверцы в баке для доступа к гасительному устройству. Заполнение бака газом производится в следующем порядке. Дверцы бака закрывают и с помощью вакуумного насоса удаляют из бака воздух. Давление в баке снижают до 100 Па. После этого бак наполняют газом из запасного резервуара.

Элегаз не ядовит, однако продукты его распада под действием дуги ядовиты. Поэтому при ремонте выключателей принимают меры предосторожности: вскрытие бака и выемку гасительного устройства производят в противогазах.

Первый отечественный элегазовый выключатель ПО кВ предназначен и соответствующим образом выполнен для комплектного герметизированного РУ с газовой изоляцией (см. § 28-5). Аналогичные устройства предполагается выпускать для напряжения 220 кВ и выше.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Электромагнитные выключатели занимают особое место среди других

Движение дуги в электромагнитном выключателе и ее удлинение происходят под действием магнитного поля, направленного перпендикулярно к направлению тока. Это

принято объяснять упрощенно, рассматривая дуговой столб как металлический проводник с током. Направление электродинамической силы определяют, руководствуясь правилом левой руки. Однако дуга не является металлическим проводником. Это — плазма, т. е. раскаленный, ионизироный газ, я для объяснения движения дугового столба в магнитном поле необходимо более детально рассмотреть физику процесса.

Под действием магнитного поля, направленного перпендикулярно электрическому полю (рис. 11-20,6), электроны и ионы несколько отклоняются от своего основного направления в зависимости от магнитной индукции и длины свободного пробега заряженных частиц. В слабом магнитном поре угол отклонения невелик. Все же ионы и электроны, движущиеся в направлении электрического поля, получают составляющую скорости в направлении, перпендикулярном В и Е, и при столкновении передает это движение нейтральным молекулам газа. Под действием этой объемной силы газ движется в направлении, перпендикулярном к дуге. Газ с высокой температурой выбрасывается ил дугового столба вперед по движению, а холодный газ подсасывается в дуговой столб с противоположной стороны. Ионизация происходит легче с фронта, так как температура здесь выше.

Плотность тока с этой стороны увеличивается, а с противоположной уменьшается. В результате дуговой столб приходит в движение вместе с газом.

Устройство гасительной камеры электромагнитного выключателя конструкции БЭИ [11-4] показано на рис. 11-21. В процессе отключения сначала размыкаются главные контакты 1, после этого размыкаются дугогасительные контакты 2—3. Возникшая дуга растягивается и перебрасывается на передний рог 4, а потом и на задний рог 5, соединенный с подвижным контактом 3 (положения Б и В). В цепь вводятся витки электромагнита б, и между полюсными наконечниками 7 создается магнитное поле, направленное перпендикулярно плоскости чертежа. Силы взаимодействия тока в дуге и магнитного поля направлены вверх и втягивают дугу в вырезы пластин (положение Д). Число пластин (см. эскиз справа) определяется номинальным напряжением и номинальным током отключения. При напряжении 10 кВ число пластин значительно больше, чем напряжении 6 кВ.

Отечественные заводы строят электромагнитные выключатели с номинальным током отключения до 40 кА при напряжении 6,9 кВ и до 20 кА при напряжении 11,5 кВ. Такие выключатели получили применение в системах собственных нужд мощных электростанций, а также в промышленных установках, где требуются частые операции включения и отключения. Достоинство электромагнитных выключателей заключается во взрыво- и пожаробезопасности, а также полной автономности, поскольку они не требуют компрессорной установки для воздушного дутья. Стоимость их относительно высока.

ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Контактная система вакуумного выключателя помещена в запаянный стеклянный баллон, давление в котором составляет 10-3 —10-4 Па. При таком высоком вакууме средняя длина свободного пробега молекул газа значительно превышает размеры разрядной трубки. Поэтому при приложении напряжения не происходит ионизирующих соударений молекул и самостоятельный электрический разряд не возникает. Электрическая прочность высоковакуумного промежутка во много раз выше электрической прочности воздушного промежутка при атмосферном давлении.

При размыкании контактов число проводящих контактных точек уменьшается. Последняя контактная точка вытягивается в расплавленный металлический мостик, который под действием тока быстро нагревается до температуры кипения и Испаряется. В образовавшемся облаке металлического пара возникает дуговой разряд. При горении вакуумной дуги происходит расплавление металла контактов, большая часть которого оседает на металлическом экране, защищающем внутреннюю поверхность стеклянного баллона от загрязнения. С увеличением тока эрозия быстро возрастает.

Эрозия контактов является основной причиной, ограничивающей ток отключения. Существенно влияют материал контактов, чистота его, скорость размыкания контактов и состояние вакуума.

Электрическая прочность контактного промежутка в вакуумном выключателе восстанавливается значительно быстрее, чем в масляных и воздушных выключателях, что объясняется интенсивной диффузией заряженных частиц в окружающее пространство. Однако при отключении относительно большого тока случается, что погасание дуги происходит не при первом, а при втором или третьем подходе тока к нулю.

В процессе включения выключателя и сближения контактов еще до их соприкосновения происходят пробой вакуумного промежутка и образование дуги. Медленное сближение контактов приводит к дополнительному нежелательному выделению тепла, расплавлению металла контактов и их сплавлению в одной или нескольких точках. Вибрация контактов приводит к распылению и разбрызгиванию металла, что уменьшает длину контактов, ухудшает их рабочие поверхности и увеличивает слой напыленного металла на внутренней поверхности вакуумной камеры. Это уменьшает электрическую прочность и срок службы камеры. Поэтому вибрация контактов должна быть по возможности исключена.

В ВЭИ имени В. И. Ленина разработаны, построены и испытаны вакуумные дугогасящие камеры для выключателей нагрузки и силовых выключателей для напряжения 10 кВ с номинальным продолжительным током до 2000 А и током отключения до 40 кА, а также камера для напряжения 35 кВ с номинальным продолжительным током 1000 А и током отключения 12,5 кА. Вакуумные выключатели для напряжений свыше 35 кВ могут быть построены путем последовательного соединения нескольких камер. При этом должны быть приняты меры .к равномерному распределению напряжения между камерами.

Срок службы вакуумных дугогасительных камер, измеряемый числом допускаемых операций включения и отключения, зависит от отключаемого тока. С увеличением последнего срок службы сокращается. Отсюда следует, что при назначении номинального отключаемого тока завод-изготовитель должен указывать условия использования камеры, т. е. допускаемое число операций по включению и отключению.

Достоинства вакуумных выключателей заключаются в следующем: исключительно быстрое восстановление электрической прочности промежутка после погасания дуги; малые габариты и масса; небольшой ход контактов; длительный срок службы без ремонта при частых операциях. Вакуумные выключатели являются относительно новыми аппаратами, область применения которых расширяется по мере совершенствования конструкций вакуумных камер и увеличения их надежности и отключающей способности.