Институт социологии Российской Академии наук

СТРАХИ

и

ТРЕВОГИ РОССИЯН

Сборник статей

Издательство

Русского Христианского гуманитарного института

Санкт-Петербург

2004

УДК 882 ББК 88.55 С 70

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),

проект № 03-03-00385д

С 70 Страхи и тревоги россиян. — СПб.: Изд-во РХГИ, 2004. - 216 с.

В сборнике статей представлены результаты социологических исследований различных форм страха и тревожности россиян, которые осуществлялись на протяжении последних восьми лет. Особое внимание уделено анализу данных массовых опросов, проводившихся Центром изучения проблем катастрофического сознания Института социологии РАН как в различных регионах России, так и в Литве и на Украине.

Книга предназначена для социологов, а также всех тех, кто профессионально занимается проблемами тревожности населения и катастрофического сознания или интересуется этими актуальными для сегодняшней жизни вопросами.

© Коллектив авторов, 2004

© Русский Христианский гуманитар- ный институт, 2004

Содержание

Введение ............................................. 7

В.Н.Шубкин

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КАТАСТРОФИЗМА

В РОССИИ ....................................... 23

Б. Я. Шубкин, В. А. Иванова

СТРАХ И ТРЕВОГА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОПАСНОСТИ XX ВЕКА И СПОСОБНОСТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ ИМ ............................ 60

В. А. Иванова

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СТРАХА: «ЗАПАДНИКИ»

И «ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ» ........................ 96

Я. У. Астафьев, Ф. А. Хохлушкина

МАССОВЫЙ СТРАХ В РЕГИОНЕ .................... 110

В.Н.Шубкин, В. А. Иванова

СТРАХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:

УКРАИНА И ЛИТВА .............................. 139

Я. У. Астафьев

КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ..... 170

Заключение ........................................ 211

Авторы сборника .................................. 215

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга — результат нескольких лет теоретических и прикладных исследований, а также размышлений по поводу одной из наиболее насущных проблем третьего тысячелетия — проблеме страха перед будущим.

Традиционно разнообразные формы страха и предчувствия катастроф являются существенным элементом общественного сознания. Сегодня эта тема стала едва ли не самой популярной, рейтинговой. Ей посвящены специальные разделы в периодических печатных изданиях и передачи на телевидении. Специфическим жанром кино являются фильмы-катастрофы, в отношении которых прослеживается характерная особенность: чем масштабнее и достовернее показаны разрушения, чем сильнее представлено на экране человеческое горе, тем больше сборы и выше отдача от вложенных в кинофильм денежных средств.

К сожалению, однако, наряду с виртуальными в нашей жизни имеют место вполне реальные катастрофы и чрезвычайные ситуации. Современный человек стал свидетелем потрясений отнюдь не локального масштаба, таких как мировая война, социальные революции, межнациональные конфликты, экологические бедствия. Такого рода катастрофы сказываются на психологическом состоянии очень многих людей. Даже представители правящих слоев и промышленной элиты под воздействием стресса могут принимать решения, влияющие на политику, экономику, бизнес.

Еще более существенным является то, что чрезвычайная ситуация ведет к развитию процессов, стимулирующих политическую нестабильность. Известно, что в критических

8 Введение

условиях у населения резко возрастает потребность в психологическом комфорте — в стремлении обрести безопасность и избавиться от дискомфортного состояния, выражающегося в недовольстве жизнью, депрессии, подавленности, чувстве повышенной тревожности, страхе, неуверенности в себе и в своем будущем. Чем насущнее эта потребность, тем в большей мере она сопровождается желанием избежать дискомфортного состояния как можно быстрее и как можно более радикальными методами. Зачастую это ведет к еще большей дестабилизации политической ситуации, поскольку люди могут прибегать к прямым действиям — демонстрациям, протестным акциям и тому подобное. В обществе возрастает потребность в лидерах менее демократического, более авторитарного типа со свойственными для них способами нормализации ситуации.

Все эти обстоятельства делают настоятельной потребность в научном исследовании катастрофического сознания и факторов, порождающих и поддерживающих его. Отметим, что проблема страха перед будущим в контексте возможной грядущей катастрофы является традиционной для научной мысли. В той или иной мере ее касались такие философы и ученые прошлого, как Эпикур, Аристотель, Платон, Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Спиноза, Д. Юм, Л. Фейербах. До XIX века изучением различных опасностей, катастроф и их влияния на жизнь человека занимались преимущественно религиозные мыслители, а также некоторые представители естественных наук, в частности медицины.

Рубеж XIX—XX веков отмечен пристальным вниманием к проблеме страха и массового ожидания катастроф в общественных науках, особенно в философии, психологии и социологии. Это обусловлено тем, что данный исторический период рассматривается учеными самых разных направлений как эпоха формирования так называемого кризисного сознания, в основании которого лежит идея глобального кризиса общества той эпохи. Концепция кризисного сознания оформляется окончательно в середине прошлого века как продукт осмысления коренной несостоятельности западного типа общества, его культуры и цивилизации вообще. У истоков этого мировоззрения стоят А. Шопенгауэр

Введение 9

и Р. Вагнер с идеей «гибели богов» индивидуалистической западной культуры, а также Ф. Ницше с идеей культурного декаданса Запада. Свое развитие и популяризацию эти идеи получили у О. Шпенглера, выдвинувшего концепцию «заката Европы» под грузом гиперурбанизированной техноген-ной цивилизации.

Начиная с 20-х годов XX столетия, в значительной степени под влиянием теоретических воззрений О. Шпенглера, количество публикаций по проблеме конца мира, вселенских катастроф увеличивается по экспоненте. Тем не менее число социологов, работы которых посвящены непосредственно проблеме страха и отношению к катастрофам как социальным, а не техногенным явлениям, очень ограничено. Первым эмпирическим исследованием в области катастроф принято считать докторскую диссертацию С. Принца, опубликованную в 1920 году. За ней последовали работы Л. Кар-ра и Дж. Прасада, посвященные проблеме катастроф и социальных изменений.

В первой половине XX века среди крупнейших исследователей данной проблемы следует особо выделить автора классических работ по макросоциологии катастроф русско-американского исследователя Питирима Сорокина. Сорокин полагал, что переживаемый современным обществом кризис носил интегральный характер и отражал одновременно не только кризис культуры, но и деградацию всех форм социальной, политической и экономической организации, отмеченную взрывом войн, революций и кровопролитий, анархией, социальным, моральным и интеллектуальным хаосом, возрождением отвратительных форм жестокости, временным разрушением больших и малых ценностей человечества, нищетой и страданием миллионов. Обращаясь к этой проблеме, Сорокин дает детальное описание влияния, оказываемого последствиями бедствий и катастроф на мыслительные процессы и поведение людей и на экономическую, политическую, социальную организацию и культурную жизнь общества. Большая часть работ Сорокина была посвящена изменениям в социальной структуре в периоды катастроф: индивидуальной и групповой мобильности, росту социального неравенства, реорганизации социальных институтов.

10 Введение

В этих условиях, утверждал ученый, среди значительной части населения распространяется апокалиптическое мышление и разные психические эпидемии. Построение новой созидательной культуры и общества виделось Сорокину на основе формирования новой системы ценностей всего человечества.

В целом до середины XX века образ будущего как в представлении ученых, так и в массовом сознании ассоциировался более с надеждами, чем со страхом. Создание ядерного оружия как средства мгновенного тотального уничтожения всего живого ознаменовало наступление новой эры. Появление «абсолютного оружия» сопровождалось взрывом катастрофических, пессимистических, упаднических настроений и существенно изменило отношение общества к будущему. Страх перед угрозой применения средств массового уничтожения, созданных самим человеком, пронизывает всю историю второй половины предыдущего столетия.

В ходе Второй мировой войны «абсолютный эмпирический страх» прочно укоренился в массовом сознании. Одновременно резкое усиление техногенной нагрузки на природную среду и самого человека привело к возрастанию числа катастроф и силы их воздействия. В связи с этим в 50-е годы среди социологов существенно возрос интерес к проблемам катастрофизма. Первые работы по данной проблематике американских ученых Л. Киллиана, Ч. Фрица, Э. Карантелли, Ф. Бэйтса, X. Уильямса, ведущих исследования в Чикагском университете (1949-1960), были посвящены в основном изучению коллективного поведения в пред- и посткатастроф-ных ситуациях.

Систематическое исследование проблем, связанных с катастрофами, началось в 1963 году в специализированном центре по изучению катастроф при Университете штата Огайо. В 1984 году он переместился в Университет штата Делавэр, где и по сей день ведутся исследования. Этот этап связан с именами Э. Карантелли, Р. Дайнса, ДеМарчи, А. Бартона, Г. Мура, Р. Тернера. Деятельность специализированного центра по изучению катастроф была сфокусирована, во-первых, на организационных и общественных уровнях подготовки населения к возможным катастрофам, во-вторых, на изуче-

Введение 11

нии поведения людей, групп людей, организаций и общнос-тей в условиях чрезвычайных ситуаций и, в-третьих, на восстановительном периоде после катастроф, причем все это изучалось в плане выявления личностных и общественных аспектов катастрофических процессов. Одновременно велись исследования других аспектов чрезвычайных ситуаций, начиная от мотивации поведения людей при катастрофах и вплоть до того, как индивидуальное и организованное поведение в группах связано между собой и как эти поведенческие акты во время массовых бедствий затрагиваются межорганизационной координацией социальных действий. Часть исследователей занималась проблемой взаимосвязи организованного и персонального поведения людей в группах, в силу которой осуществляется влияние общности на индивида и его поведенческие акты, а результатом этого становится формирование так называемого «терапевтического сообщества», помогающего людям лучше приспособиться к условиям катастрофного и посткатастрофного развития (Г. Бартон, Р. Дайне). А. Оливер-Смит и Г. Бартон исследовали индивидуальное и групповое поведение людей в экстремальных ситуациях в контексте нравственно-антропологических подходов к этой проблеме: поступки людей детерминируются нравственными устоями и ценностями, разделяемыми группой. Кросскультурное социологическое изучение катастрофического поведения индивидов, групп и организаций проводилось Э. Карантелли, Ф. Бэйтсом, В. Пикоком.

На основе этих исследований, их теоретических экспликаций и построения соответствующих концептуальных схем и сложилось на рубеже 1960-1970-х годов новое направление в социологии — социология катастроф, связанная с исследованием обширного класса разнородных явлений и процессов, объединяемых понятием «катастрофа».

Несмотря на совершенствование методов всестороннего социального и естественнонаучного исследования и анализа содержания и способов проявления различных природных, антропогенных (экологических, технологических) и социальных катастроф, человечество крайне медленно приближается к разрешению главной проблемы — обеспечению высокого уровня глобальной безопасности. Поэтому и в

12 Введение

70-90-х годах XX века широко обсуждается проблема страха (в основном по поводу социальных и антропогенных катастроф) в отношении будущего.

С одной стороны, абсолютное оружие (ядерное или биологическое) оказывается средством власти над жизнью целых народов и зачастую рассматривается как средство политического шантажа. Канадский социолог А. Шелдон отмечает, что реальность такой постоянной угрозы сопровождается периодами «моральной паники» — реального состояния общества, при котором отчетливо ощущается угроза разделяемым всеми ценностям и основаниям общепринятого образа жизни, а интеллектуальная элита общества стремится создать барьер (при помощи средств массовой информации формируя чувство тревоги за фундаментальные ценности общества) для отражения возможной угрозы политического шантажа. А. Шелдон выделяет три большие волны «моральной паники», сопровождавшиеся гонкой вооружений и усилением чувства массовой тревоги: создание атомной бомбы в СССР, запуск спутника и Карибский кризис, война в Афганистане. Тенденция повторения одних и тех же патовых ситуаций сохраняется, усиливая техногенную нагрузку на природную среду и на человека.

С другой стороны, по мере развития цивилизации появляются новые формы социального страха, которые воздействуют на психику и сознание человека сильнее, чем страх перед силами природы. Одну из них описал Э. Тоффлер, определив ее как «шок будущего», который характеризуется внезапной, ошеломляющей утратой чувства реальности, вызванной страхом перед будущим. Миллионы людей охвачены тревогой, они теряют способность разумно управлять событиями. Безотчетный страх, массовые неврозы, необузданные акты насилия - все это лишь слабые симптомы болезни. На взгляд Тоффлера, суть этого парадокса состоит в том, что, подчинив себе силы природы, создав мощнейшую технику, человек изменил ритм и течение своей жизни. Но сам оказался неприспособленным к этому ритму и к ускорению, ко все более усиливающемуся давлению событий, знаний, науки, техники, информации. Болезнь, называемая Тоффлером шоком будущего, поражает не только психику

Введение 13

людей и политическую структуру власти, она также накладывает свой отпечаток на экономику индустриально развитых стран.

Во второй половине 1960-х годов стала развиваться новая форма страха: страх человечества перед самим собой и собственными разрушительными возможностями, касающимися отношений с окружающей средой, что нашло отражение в новом научном направлении — инвайронментализме. Эта природоохранная тенденция включает большой комплекс идей, основанных на признании человеческой ответственности за все окружающее. Инвайронментализм возник как результат развития христианской этики и одновременно критики некоторых ее интерпретаций. Он впитал в себя также многие идеи восточной философии. Инвайронментализм соединил новые моральные требования, новую философию отношения человека к природе, новое искусство и политику (К. Боулдинг, Э. Шумахер, Т. Роббинс).

В самом конце XX века центр исследовательского интереса переместился от посткатастрофных ситуаций к предката-строфным, сфокусировался на понятиях «риск», «страх», «защищенность». Исследование риска стало едва ли не ведущим направлением в европейской, американской и российской социологии в течение последних 20 лет (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман, 3. Бауман и др.). Общим стимулом к развитию рискологии как особой отрасли социального знания явился переход индустриально развитых обществ к новой фазе модернизации, именуемой высокой или поздней (У. Бек, Э. Гидденс). Непосредственным стимулом к формированию данного направления стали чернобыльская катастрофа, риск, порождаемый запаздывающим и неадекватным осмыслением социальных последствий научно-технического прогресса (развития генной инженерии) и новых эпидемий (СПИДа, коровьего бешенства) и в самое последнее время — опасность международного терроризма и формы борьбы с нею.

Основным предметом рискологических исследований стали процессы риск-рефлексии, понимаемые двояко: как рефлексия социальных институтов, массового и профессионального сознания по поводу текущих социальных измене-

14 Введение

ний и как столкновение общества с последствиями риска, с которыми оно не может справиться (ассимилировать или трансформировать), действуя в соответствии с ценностями и поведенческими стандартами индустриального общества. Немецкий социолог У. Бек, рассматривая риск как результат индустриальной революции и процессов модернизации, выдвинул концепцию современного общества как «общества риска», приходящего на смену современному западному обществу. Согласно его подходу, современное индустриальное общество по мере своего развития постепенно вытесняется «обществом риска» — обществом неопределенности, когда возможность контролировать риск является иллюзией, когда социальные, политические, экономические и индивидуальные формы риска все более выходят из-под контроля со стороны институтов, обеспечивающих безопасность индустриального общества, при этом риск уже не рассматривается как нечто внешнее и контролируемое, как побочный эффект научно-технического прогресса и становится естественным, внутренне присущим модернизации явлением.

Суть концепции «общества риска» состоит в том, что порождение и распространение опасностей, продуцируемых обществом, угрожает его собственному существованию. Риск, который производит современное общество, противоречит общепринятым (традиционным) представлениям о безопасности. По этой причине риск способен подорвать фундаментальные основания конвенционального социального порядка, поэтому он становится политически и социально взрывоопасным. Общество риска — это новая парадигма общественного производства, это не выбор, который можно сделать или отвергнуть в ходе политических дискуссий. Оно есть порождение автономного динамизма модернизацион-ных процессов, которые слепы и глухи к собственным последствиям и опасностям.

Общество превращается в «общество риска» главным образом потому, что не рефлексирует ситуацию должным образом и вследствие этого производит все большее количество опасностей. Выход из сложившейся ситуации ученый видит в усилении значимости политических решений, спо-

Введение 15

собных существенным образом влиять на сложившийся социальный и геополитический порядок.

Британский социолог Э. Гидденс делает акцент в своей социологической теории риска на процессе глобализации. Отмежевываясь от теории модернизации и постмодернизма, он утверждает, что феномен риска является одной из четырех атрибутивных черт «высокой современности» и отличается от всего того, что наблюдалось прежде, как с объективной, так и с субъективной точки зрения. Исследователь отмечает, что атрибутивность риска в условиях «высокой современности» определяется принципиальной неуправляемостью целого ряда ситуаций и процессов, угрожающих не отдельному индивиду или небольшим сообществам, а человечеству в целом.

В работах немецкого социолога Н. Лумана риск изучается с онтологических позиций. По мнению исследователя, риск ставит под сомнение рациональную природу деятельности человека, поскольку анализ социального риска с точки зрения рационального поведения индивида, а значит, и возможности предсказания результатов социального действия, не вполне адекватен. Признавая продуктивность рационалистической традиции в понимании сущности риска, Н. Луман отмечает, что дихотомия «норма—отклонение» не отражает специфику современного общества.

Специфика же современного общества, по его мнению, состоит в том, что зависимость будущего от принятия решений многократно возросла. Сейчас людей или организации можно определить как коренную причину перехода риска в стадию катастрофы. Основными категориями социологической концепции Н. Лумана выступают коммуникация, решение, технология. По мнению исследователя, идея о том, что потери и ущерб могут быть объяснимы в терминах коммуникации, вполне социологична и является базой для социологического анализа риска в современном обществе.

Разрабатывая концепцию индивидуализированного общества, британский социолог 3. Бауман отмечает, что современное общество отличают усиление роли неконтролируемых человеком сил и тенденций, нарастание неуверенности и неопределенности, подавление тех проявлений человече-

16 __ Введение _______________

ского духа, которые в прошлом вдохновляли людей на социальные преобразования.

Важным признаком современного индивидуализированного общества, по мнению исследователя, является утрата человеком контроля над большинством значимых социальных процессов и прогрессирующая в связи с этим незащищенность личности перед лицом неконтролируемых ею перемен.

В последние десятилетия, отмечает Бауман, проблема небезопасности, включающая в себя наряду с отсутствием безопасности и незащищенность, стала исключительно острой и злободневной. Явление, которое исследователи стараются сегодня постичь, — это совокупный опыт неуверенности человека в своем положении, в своих правах и доступности средств к существованию, неопределенности относительно преемственности и стабильности в будущем, отсутствия безопасности для физического существования человека, его личности и окружения. По мнению Баумана, главное, чем занято сегодня общество, — это убеждение самого себя в том, что нарастающая неопределенность есть естественный способ существования. Наше общество риска, полагает социолог, сталкивается с ужасающей проблемой, когда дело доходит до примирения его членов с неудобствами повседневной жизни и страхом, испытываемым по отношению к ней.

В сравнении со столь широким спектром зарубежных исследований, отечественными социологами изучение катастроф долгое время практически не велось. Это объясняется рядом факторов, важнейшим из которых можно считать господство в Советском Союзе на протяжении не одного десятилетия доктрины абсолютной безопасности, которая в определенной мере пока еще сохраняется в практике государственного управления Россией. Абсолютная безопасность предполагает полную защищенность социально-экономической и экологической систем от природных и антропогенных угроз. При этом подразумевается, что природный риск существует постольку, поскольку объективно существуют опасные природные процессы и явления, но он пренебрежимо мал, так как обеспечиваемые меры защиты человека и природы (главным образом инженерно-технические) делают их практически неуязвимыми. Тезисы «Человек — хозя-

__________ Введение 17

ин природы», «Человек — покровитель природы», активно пропагандировавшиеся долгое время в СССР, — наглядное тому подтверждение. Так как официальная политика (идеология) государства вплоть до середины 1980-х годов исходила из догмата о безграничных возможностях инженерной мысли и техники в сфере освоения природы, над всеми чрезвычайными ситуациями, авариями, катастрофами существовала завеса строгой секретности, ибо подобных ситуаций просто не могло возникать в социалистическом обществе.

Чернобыльская катастрофа заставила заговорить о возможностях междисциплинарного, и в том числе социологического, исследования риска и катастроф в России. С 1989 года появляются первые публикации российских исследователей об экспертизе технологических катастроф и экологических кризисов, об организации управления в чрезвычайных ситуациях и о социодинамике катастроф. С 1990 года достоянием общественности становятся результаты первых социологических исследований чернобыльской катастрофы и ее последствий (О. Н. Яницкий, А. Г. Злотников, А. В. Мозговая), появляются исследования методологических основ типологии катастроф и экстремальных ситуаций (Е. М. Бабосов), а также ряд работ российских, украинских и белорусских исследователей, анализирующих социальные, социально-экономические, социально-психологические, демографические и цивилизационные аспекты чернобыльской катастрофы, землетрясения в Армении и радиационных катастроф (В. Н. Абрамова, К. К. Бабиевский, М. И. Бобнева, Ю. И. Дерюгин, Г. Ф. Куцев, Г. А. Несветайлов, Л. Г. Новиков, А. Б. Синельников, Е. В. Шлыкова, Ю. Н. Щербак и др.).

Теоретико-методологические проблемы сохранения устойчивости и безопасности социальных и экономических систем в условиях возрастания техногенных и социогенных рисков и катастроф активно обсуждаются сегодня и российскими социологами О. Н. Яницким и А. В. Мозговой. Ими были рассмотрены теоретические аспекты проблемы и проведен ряд эмпирических исследований.

Опираясь на работы У. Бека и ряда других западных социологов, а также на собственные исследования, Яницкий сформулировал принципы концепции «общества риска»

18 Введение __

применительно к российским условиям. Яницкий утверждает, что современная Россия является «обществом всеобщего риска», предпосылками чего выступают: отсутствие или преимущественно традиционный, в отличие от инновативного, характер риск-рефлексии (политической интерпретации риска отдельными коллективными социальными субъектами) в профессиональной культуре и научном познании; запаздывающий характер институализации риск-рефлексии или пренебрежение ею; стирание грани между социальной нормой и патологией в массовом сознании. В этом аспекте для теоретической социологии особый интерес представляют механизмы формирования рискогенных сред и ситуаций, формы реакций на них, а также феномен запаздывающих культурных и институциональных изменений и формирования негативных, сохранительных и иных форм солидарности. Главный источник катастрофичности общества риска, как отмечает Яницкий, заключается в пересмотре основополагающей нормативной модели общества. Ее суть в смене позитивной логики общественного развития на негативную. Нормативный идеал прошлых эпох — достижение равенства, «общества всеобщего риска» — безопасности. Сегодня нормативный идеал общества приобретает защитный характер — не достижение лучшего, а предотвращение худшего.

Основу научной концепции Мозговой составляют теоретико-методологические разработки подходов к социологическому анализу рисковой коммуникации. На основе изучения механизмов создания, транслирования и управления риском и механизмов рисковой коммуникации как атрибутивной характеристики современного мирового социального производства риска Мозговая исследует проблемы риска и социальной безопасности в современном российском обществе и анализирует специфику отношения к различным типам риска и моделей поведения тех или иных социальных групп в период трансформации социального, экономического и правового уклада. Особое внимание в теоретико-эмпирических исследованиях Мозговой уделяется проблемам операци-онализации основных понятий проблемного поля рисколо-гии и социологии катастроф, а также ориентированности на практику управления риском, в рамках которых социологиче-

_________ Введение ____ 19

ские исследования риска выступают элементом научного обеспечения разработки эффективных управленческих решений.

В целом науковедческий анализ позволяет говорить о том, что основной областью интереса рискологии в России являются эмпирические, четко ориентированные на практику исследования риска. И здесь успешно развиваются самые разнообразные исследовательские направления: социальные аспекты риска и безопасности, математические подходы к оценке различных типов технологического риска, управление риском и рисковая коммуникация, социальные и психологические аспекты риска.

За прошедшее десятилетие, как считают исследователи, в России сложился категорийно-понятийный аппарат, необходимый для описания опасностей, негативных ситуаций и угроз и моделирования катастрофических процессов, однако, в отличие от западной, социальная наука в России более ориентирована на изучение субъективного восприятия опасностей и катастроф: отечественными социологами ведутся систематические исследования современной специфики социальной тревожности и катастрофического сознания в целом.

Важными для нашего исследовния и определенно связанными с проблемой являются работы Ю. А. Левады и его коллег, посвященные феномену «советского человека», в рамках которой ведется мониторинг тревожности россиян, а также работы Н. Ф. Наумовой, рассматривающей взаимосвязь социальных перемен и адаптационных стратегий.

Серьезным вкладом в теоретико-методологическое исследование феномена страха перед социально значимыми событиями и процессами следует считать работы В. Э. Шля-пентоха, В. Н. Шубкина и В. А. Ядова, посвященные изучению катастрофического сознания в России и других посткоммунистических странах (в Болгарии, на Украине, в Литве). Масштабные теоретико-эмпирические исследования, проведенные российскими и американскими социологами, впервые затронули проблему страха как уникального социального феномена. Важное теоретическое и методологическое значение имеет проведенное ведущими отечественными социологами изучение функций страха, динамики этого явления в социальной жизни различных обществ, интенсивности и

20 Введение ______

распространенности страха (тревожности) в России. Большой интерес представляет предпринятое учеными изучение феномена «катастрофического сознания» — особого типа ментальности, получившей широкое распространение в России и некоторых других постсоветских странах. Социологи изучают интенсивность различных типов страха, причем не только в статике, но и в динамике. Регулярно осуществляются массовые опросы населения, результаты которых сопоставляются с исследованиями, проводящимися по аналогичной методике в других странах. Благодаря таким сравнениям ученые получили возможность выявить и проанализировать субъективные мотивы поведения индивидов и социальных групп в критической ситуации и оценить качество жизни представителей различных слоев, этнических и национальных общностей. Актуальность такого анализа в огромной степени возрастает сегодня в условиях все увеличивающейся изменчивости современного общества.

Украинские социологи (Е. И. Головаха, Н. В. Панина) связывают наличие высокого уровня страха с проблемой распространения ценностного вакуума и социальной патологии в постсоветском обществе. Они считают, что восприятие опасности или катастрофы и их оценка — это социальный процесс, зависящий от принципов, которые направляют поведение и влияют на принятие решений при определении опасности. Восприятие и оценка риска происходят на почве культурных норм и ценностей.

По мнению Ж. Т. Тощенко, изучение феномена «социального настроения», важным составляющим которого является страх, станет в ближайшее время ключевым, определяющим показателем, наиболее достоверным индикатором состояния формирующегося в России гражданского общества, и именно по этому параметру можно будет судить о происходящих переменах с точки зрения социологии.

Настоящий сборник статей является итогом многолетнего изучения проблем массовых форм страха в России, осуществленного под руководством профессора В. Н. Шубкина.

Статья В. Н. Шубкина «Исторические предпосылки ката-строфизма в России», открывающая книгу, посвящена вопросам генезиса страха и катастрофического сознания в нашей

_____________ Введение 21

стране. В ней рассматриваются формы страха, бытовавшего в России в дореволюционный период, и анализируется специфика катастрофического сознания, сформировавшегося после октябрьского переворота. Исследуются социально-экономические и демографические процессы, способствующие появлению и интенсификации массовых типов страха в современной России.

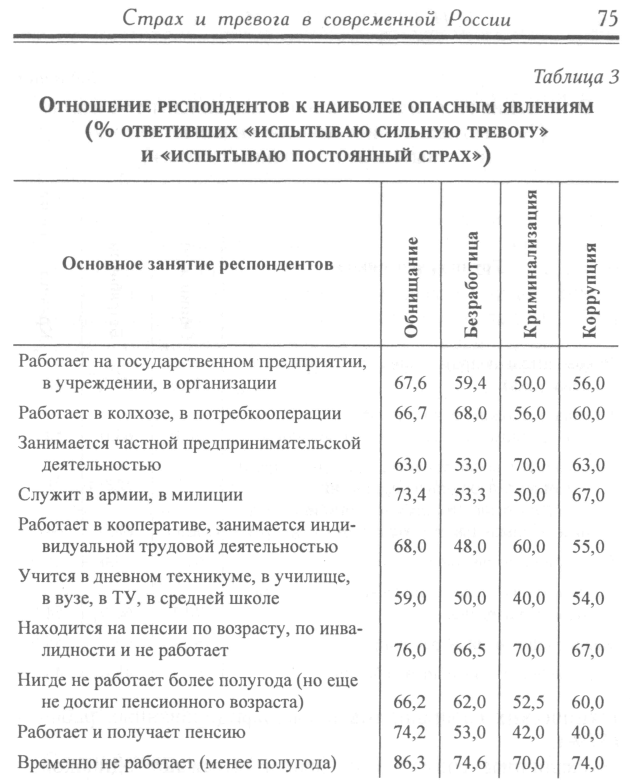

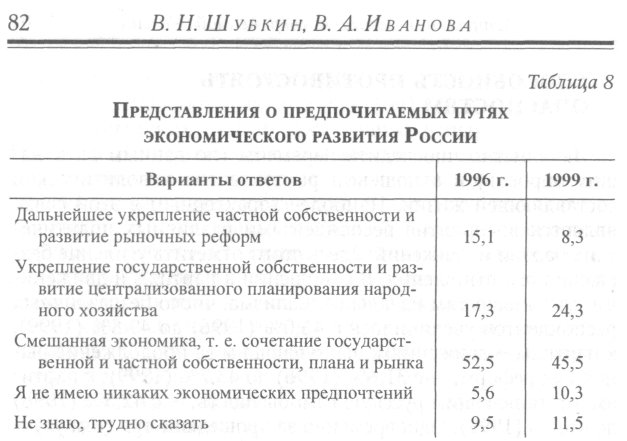

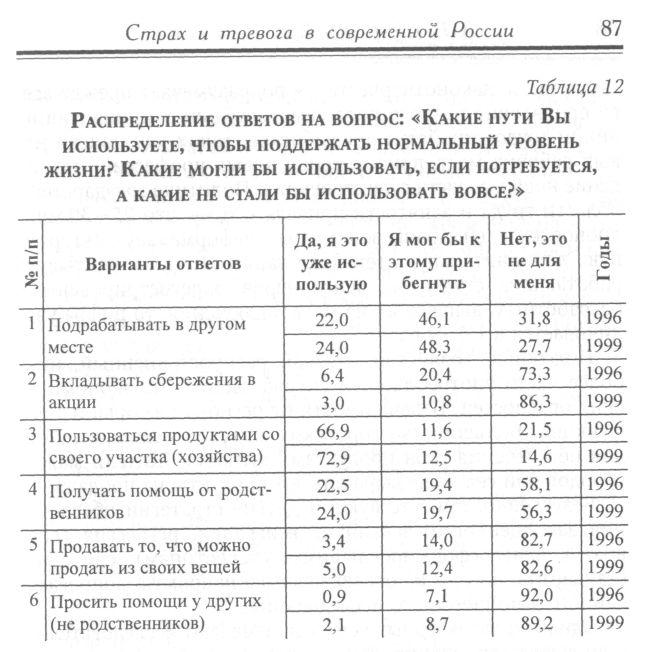

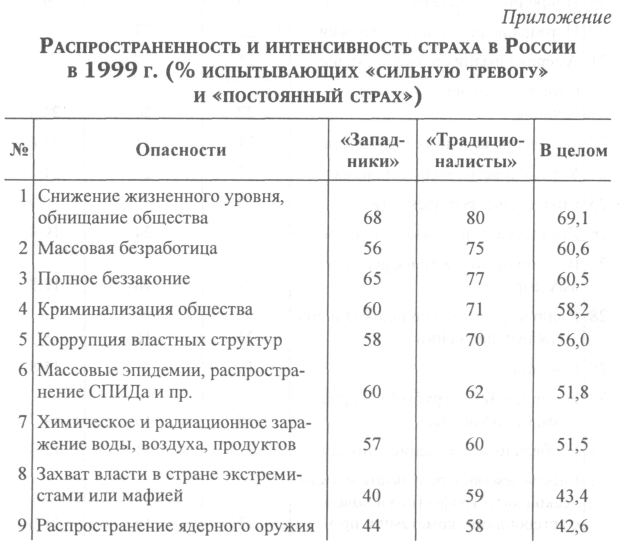

Совместная работа В. Н. Шубкина и В. А. Ивановой «Страх и тревога в современной России: опасности XX века и способность противостоять им» представляет теоретико-эмпирический анализ результатов массовых опросов 1996 и 1999 годов, проведенных в рамках международного проекта «Катастрофическое сознание в современной России». В ней анализируется отношение россиян к различным социальным опасностям, а также взаимосвязь характеристик респондентов и интенсивность проявляемого ими чувства страха. Рассматриваются субъективные механизмы выхода из критических ситуаций и способы преодоления людьми катастрофических состояний.

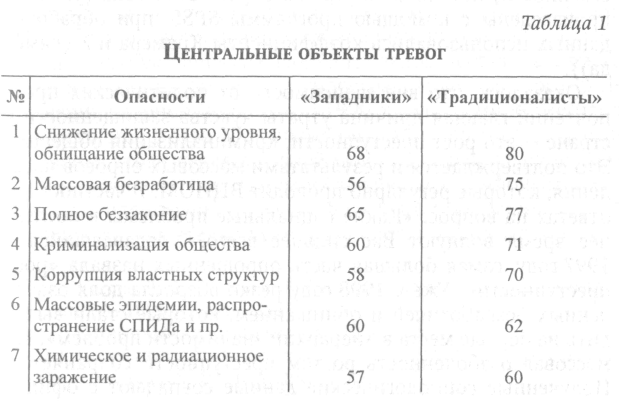

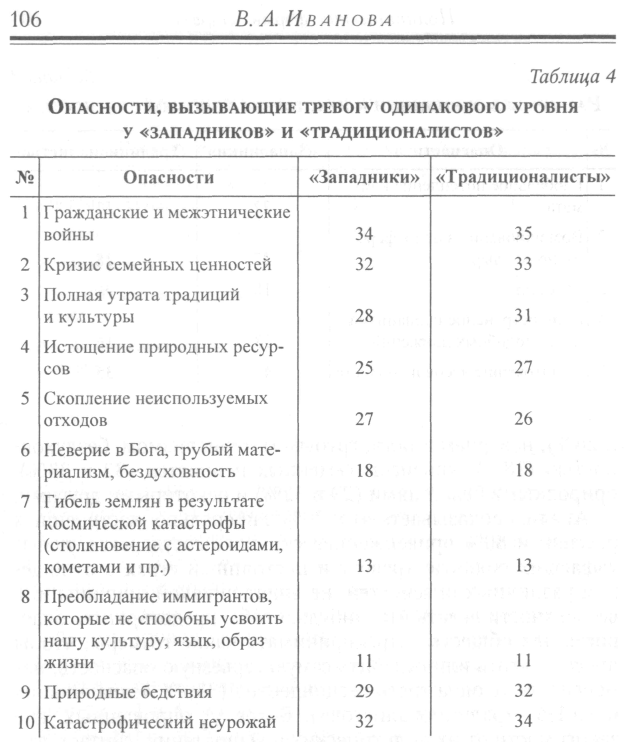

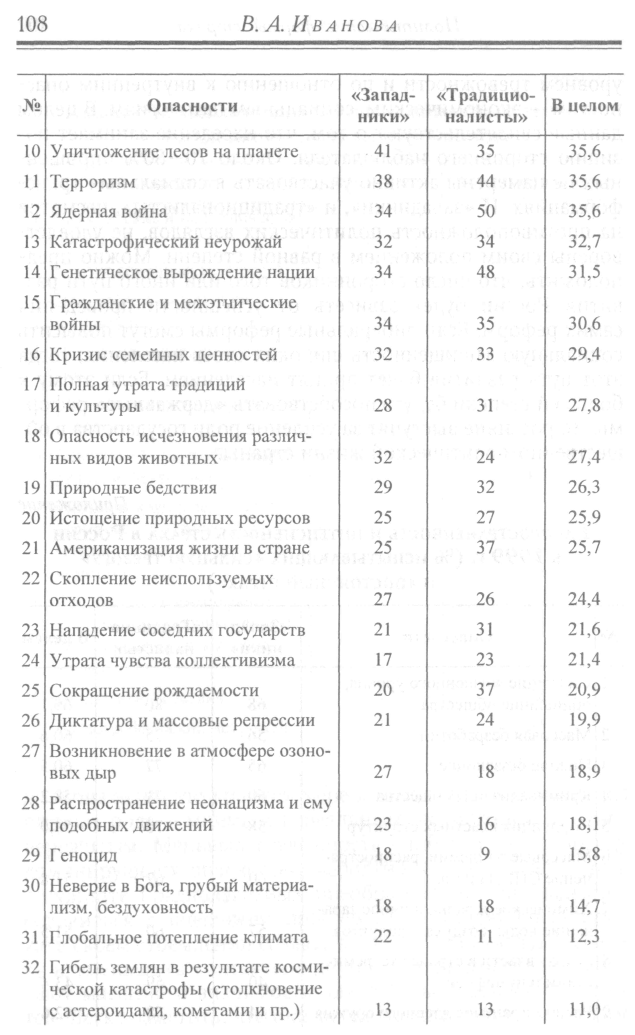

Публикуемая в настоящем сборнике работа В. А. Ивановой «Политические формы страха: "западники" и "традиционалисты"» открывает интересный ракурс в изучении катастрофического сознания. Сгруппировав отвечавших по характеру их отношения к политическим партиям и перспективам преобразования страны, автор выявил две большие группы населения - граждан, придерживающихся либеральных взглядов и так называемых «державных». Анализ показал, что традиционалисты проявляют более высокий уровень тревожности практически по всем показателям.

В статье Ф. А. Хохлушкиной и Я. У. Астафьева «Массовый страх в регионе» привлекается к изучению новый материал — данные обследования катастрофического сознания населения Красноярского края. Опрос проводился сразу же после известных событий 11 сентября 2001 года — атаки авиатеррористов в США, что не могло не сказаться на его результатах. Исследование выявило более высокий уровень тревожности у представителей этого региона по сравнению с общероссийским, что, впрочем, следовало ожидать, учитывая нынешнее социально-экономическое состояние этого некогда богатейшего края.

22 Введение

Еще одна статья В. Н. Шубкина и В. А. Ивановой «Страх на постсоветском пространстве: Украина и Литва» посвящена вопросам живучести прежних форм страха в странах бывшего Советского Союза и национальной специфике формирования новых. В. Н. Шубкин и В. А. Иванова приводят интересные кросскультурные данные, из которых следует, что наибольшей величины достигает тревожность на Украине, где катастрофическое сознание населения граничит с паникой, а наименьшей — в относительно благополучной Литве.

Книга завершается работой Я. У. Астафьева «Катастрофическое сознание и массовые коммуникации: к постановке проблемы», где намечаются новые перспективы изучения страха россиян. В ней рассматривается взаимосвязь массовых тревог и современных медиапосредников, в первую очередь телевидения. Страх оказывается текущей практикой средств массовой коммуникации, которая носит амбивалентный характер, выполняя одновременно компенсаторную и аномическую функции, в целом способствуя снижению качества жизни и развитию катастрофического сознания.

Авторы полагают, что сборник статей представляет определенный интерес для специалистов, занимающихся изучением социальных аспектов страха и проблемами риска, а также для широкого круга читателей, которые стремятся понять современные социальные проблемы и реально оценивать будущее. Каждая статья построена на эмпирическом материале, и поэтому ее содержание представляет не только точку зрения автора, но может быть интересно и как документ своего времени.

Пользуясь случаем, авторы выражают особую признательность за помощь в реализации данного проекта профессору В. Э. Шляпентоху, профессору В. А. Ядову и профессору Д. Л. Константиновскому. Кроме того, авторы выражают свою глубокую благодарность сотрудникам Института социологии РАН: Г. А. Чередниченко, Е. Д. Вознесенской и С. А. Ланской, без постоянной поддержки и помощи которых эта книга никогда бы не была бы написана.

В. А. Иванова, Я. У. Астафьев

В. Н. Шубкин

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КАТАСТРОФИЗМА В РОССИИ

СТРАХ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

В ходе тысячелетней истории России происходило как бы развертывание катастрофического сознания населения, развитие структуры страха, опасений, тревог. Обнаруживается группа сквозных типов тревог, которые пронизывают всю нашу историю, проходя сквозь века. Уже на первых этапах развития государства Российского происходят внезапные природные бедствия, такие как пожары, засухи, землетрясения, и вместе с ними начинают проявляться внешние угрозы со стороны кочевников, половцев, татар.

Рассматривая характер и интенсивность форм страха на Руси, необходимо учитывать своеобразие развития этой страны, ее отличия от условий Западной Европы. Они отчетливо проявляются уже в древнейшую эпоху, поскольку восточные славяне с первых своих шагов оказались в географической и международной обстановке, совсем не похожей на ту, в которой оказались, скажем, германские племена, начавшие новую европейскую историю. «Там, - писал В. О. Ключевский, - бродячий германец усаживался среди развалин, которые прямо ставили его вынесенные из лесов привычки и представления под влияние мощной культуры, в среду покоренных ими римлян или романизированных провинциалов павшей империи, становившихся для него живыми проводниками и истолкователями этой культуры. Восточные славяне, напротив, увидели себя на бесконечной равнине, своими реками мешавшей им плотно усесться, своими леса-

24____________в.н.шубкин_____________

ми и болотами, затруднявшей им хозяйственное обзаведение на новоселье, среди соседей, чуждых по происхождению и низших по развитию, у которых нечем было позаимство-ваться и с которыми приходилось постоянно бороться, в стране ненасиженной и нетронутой, прошлое которой не оставило пришельцам никаких житейских приспособлений и культурных преданий, не оставило даже развалин, а только одни бесчисленные могилы в виде курганов, которыми усеяна степная и лесная Россия. Этими первичными условиями жизни русских славян определилась и сравнительная медленность их развития и сравнительная простота их общественного состава, а равно и значительная своеобразность и этого развития и этого состава»1. Этим определяется и структура страха и тревог россиян, которая, трансформируясь в ходе исторического развития, дает о себе знать до сих пор.

Если история России есть история страны, которая непрерывно колонизируется населением, то, естественно, велика была зависимость людей от ландшафта, и в первую очередь от таких элементов природной среды, как лес, степь, река. И русский человек делал их объектом страха. Лес — это темное царство лешего одноглазого, который любит куражиться над путником, забредшим в его владения. Степь была вечной угрозой для Древней Руси. Борьба со степными кочевниками и татарами, длившаяся с VIII века до конца XVII века, — самое тяжелое воспоминание, глубоко врезавшееся в память русского и наиболее ярко выразившееся в его былевой поэзии. «Тысячелетнее и враждебное соседство с хищным степным азиатом, - отмечал В. О. Ключевский, -это такое обстоятельство, которое одно может покрыть не один европейский недочет в русской исторической жизни»2. Только на реке русский человек оживал, здесь никаких серьезных недоразумений не было. Она не грозила ни бурями, ни подводными камнями, приучала к порядку, к закономерностям. Он держался ее, на берегу ставил свое жилье. Она и поила, и кормила его и обеспечивала и летнюю, и зимнюю дорогу.

1 Клюгеестп В. О. Соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 1. С. 48.

2 Там же. С. 84.

Исторические предпосылки катастрофизма в России 25

Колонизация, переселенческая бродячесть, ощущение временности и ненадежности своего пребывания здесь, в этом месте, на этой земле, с одной стороны, воспитывали из поколения в поколение пренебрежительное равнодушие к благоустройству дома, с другой — способствовали восприимчивости к разного рода угрозам, природным и общественным. Может быть, этим объясняется и тот исторический факт, что принесенная вместе с христианством мысль об отречении от мира как о вернейшем пути к спасению так живо была воспринята русским обществом и дала высокие образцы иноческого подвижничества.

Психология великоросса была своенравна, как и характер отразившейся на ней природы. Тяжелый климат, суровые условия как бы смеются над самыми осторожными расчетами, обманывают великоросса и подталкивают его к тому, чтобы капризам природы противопоставить собственное своенравие. Эта наклонность играть на удачу, дразнить счастье — путь к пониманию великорусского «авось». Резко континентальный климат отпускает очень мало подходящего времени для земледельческого труда. Здесь привыкли дорожить ясным летним рабочим днем, когда нужно спешить, выкладываться, работать лихорадочно и споро. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, но нигде в Европе мы не найдем и такой непривычки к размеренному неспешному труду, как в Великороссии.

Житейские случайности приучили здешних жителей больше обсуждать пройденный путь, больше оглядываться назад, чем думать о будущем, смотреть вперед. Это умение и есть то, что мы называем задним умом. Поговорка «Русский человек крепок задним умом» — также результат влияния на него природы Великороссии.

На этот общий природный фон накладываются уже особенности психологии великоросса, обусловленные историческими обстоятельствами. И здесь прежде всего следует иметь в виду огромное влияние принятия христианства. Еще Владимир Святой в своем уставе определяет положение церкви в государстве. Его сын Ярослав развил основы церковной юрисдикции. Система судопроизводства в уставе Ярослава

26____________в.н.шубкин_____________

построена на различении понятий греха и преступления. Грех понимается как нравственная несправедливость или неправда, как нарушение божественного закона, и им ведает церковь. Преступление — это неправда противообщественная, нарушение закона человеческого, и им ведает государство, причем преступление — это деяние, которое наносит материальный или нравственный ущерб другому, тогда как грех — это не только деяние, но и мысль о деянии, которым грешник может причинить вред другому или самому себе. На этих предпосылках и построен церковно-судный порядок в уставе Ярослава. Благодаря этому дела только греховные судились церковной властью, дела греховно-преступные разбирались княжеским судьей с участием судьи церковного.

Церковная иерархия влияла прежде всего на частные гражданские, и особенно семейные, отношения. Церковь исподволь прививала новые понятия и отношения, перевоспитывала людей, глубоко воздействовала на юридический и нравственный уклад общества. Она объединяла людей разных сословий во имя целей религиозно-нравственного служения, или во имя чувства сострадания и милосердия. Церковное общество было как бы параллельным государственному, объединяя людей разных сословий во имя равенства и религиозно-нравственных побуждений.

Все это не могло не влиять на психический склад великоросса, на его восприятие окружающего мира, на его тревоги и страхи.

Глубокое влияние православия на сознание и поведение жителей Руси нельзя, разумеется, анализировать без учета тех конкретно-исторических событий, которые происходили в этот период, прежде всего многовековой борьбы с кочевниками. «Эта почти двухвековая борьба Руси с половцами, — писал В. О. Ключевский, — имеет свое значение в европейской истории. В то время как Западная Европа крестовыми походами предприняла наступательную борьбу на азиатский Восток, когда и на Пиренейском полуострове началось такое же движение против мавров, Русь своей степной борьбой прикрывала левый фланг европейского наступления. Но эта историческая заслуга Руси стоила ей очень дорого: борьба

Исторические предпосылки катастрофизма в России 27

сдвинула ее с насиженных днепровских мест и круто изменила направление ее дальнейшей жизни»3.

Серьезным фактором, формировавшим специфические постоянные формы страха и тревоги населения, было мон-голо-татарское иго (1243—1480), установленное в результате нашествия Батыя и состоявшее в эксплуатации русских земель пришельцами из Азии. Оно продержалось более двух столетий и оказало огромное влияние на психический облик русских. Монголо-татарское иго резко затормозило экономическое развитие Руси и явилось одной из главных причин отставания от западноевропейских стран.

Борьба с игом продолжалась столетия, с тех пор как в 1237—1238 годах Москва была захвачена татарами Батыя. Тверские князья в начале XIV века считали, что нужно продолжать войну с татарами, а не сдаваться им. Сын Михаила Тверского Александр на увещевания покориться ответил тем, что поднял свой город против татар и истребил находившееся в Твери татарское посольство в 1327 году.

Осторожные московские князья смотрели на положение дел иначе. Они считали, что с Ордой нужно действовать не оружием, а угодничеством и деньгами. Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон в Орду. И конечно, он приезжал туда не с пустыми руками. Он ревностно выполнял все приказы хана. Под его предводительством татары разорили Тверское княжество. Благодаря этому он добился от хана старшего великокняжеского стола в 1328 году.

С тех пор Северная Русь начала отдыхать от постоянных татарских набегов. Летописец отмечал, что сорок лет на Руси была «великая тишина и население благодарило за это Москву». За эти годы выросло два поколения людей, свободных от безотчетного ужаса, который их деды испытывали перед татарским нашествием. Эти свободные от страха перед татарином люди и вышли на Куликово поле.

Татары, завоевав Русь, на первых порах сами собирали дань. Для этого в течение 35 лет они через присылаемых из Орды численников проводили поголовную перепись народа (за исключением духовенства). Но потом татары стали по-

3 Клюгевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. 1. С. 284-285.

28___________в.н.шубкин_____________

ручать сбор дани великому князю. В его руках это послужило могучим орудием политического объединения удельной Руси. Под руководством Москвы вся Северная Русь выступила против Орды на Куликовском поле. Это дало московскому князю статус национального вождя Северной Руси в борьбе против внешних врагов.

В этот же трудный период, когда татары опустошали Киевскую Русь, митрополичья кафедра была перенесена в Москву. Москва становится церковной столицей Руси задолго до того, как она стала столицей политической. Именно тогда, в XIV веке, среди населения установился взгляд на великого князя московского как на образцового правителя-хозяина, который обеспечивает внутренний мир и внешнюю безопасность, избавляя народ от того ужаса и страха, которые он испытывал в течение нескольких веков.

Как видно, в ходе тысячелетней истории России происходил, с одной стороны, процесс развертывания страхов: новые конкретно-исторические условия порождают новые формы опасений и тревог. С другой стороны, все более обнаруживается, что существует группа сквозных типов страха, которые практически сохраняют свою силу и влияние на протяжении всей истории. Их очень важно иметь в виду потому, что они очень живучи, сохраняются порой не столько в сознании, сколько в подсознании народа, и неожиданно выплескиваются, становясь важнейшими факторами поведения в массовых социальных движениях. Мы уже столкнулись с причинами некоторых из них. Это природные факторы, обусловившие возникновение и развитие специфической российской ментальности. И это, разумеется, угроза внешних нашествий, агрессии. Да и как могло быть иначе. Ведь великорусское племя, формируясь тяжело и терпеливо, пережило столько, сколько вряд ли переживал какой-нибудь другой европейский народ. На протяжении 234 лет (1228— 1462) Северная Русь вынесла 90 внутренних усобиц и до 160 внешних войн, при неурожаях и неисчислимых пожарах. «Выросши среди внешних гроз и внутренних бед, быстро уничтожавших плоды многолетней кропотливой работы, оно чувствовало потребность в политическом сосредоточении своих неустроенных сил, в твердом государственном по-

Исторические предпосылки катастрофизма в России 29

рядке, чтобы выйти из удельной неурядицы и татарского порабощения» 4. Эта потребность и была скрытой, но могущественной причиной особой роли великого князя московского, а затем государя, царя, в жизни населения страны, в изменении его менталитета. По мере формирования государства Российского все большее влияние на подданных начинает оказывать личность правителя. Оно сказывается на характере страха и тревоги. Взгляды государя как бы тиражируются, охватывая в первую очередь ближайших к нему людей, вершину пирамиды власти. Шизофренические тревоги правителя насильственно внедряются, чтобы сделать максимум окружающих его людей соучастниками его политики, не забыв и преступлений. В то же время по мере формирования и отчуждения властвующей элиты для нижних этажей пирамиды все более очевидным становится, что утверждается новое царство - царство полного произвола и беззакония. Этот тип страха все более усиливается и становится в некоторые эпохи доминантой поведения для населения России.

Проследим эти процессы в некоторые наиболее характерные периоды российской истории. Здесь никак не обойтись без эпохи Ивана Грозного. Он, безусловно, основоположник того состояния российского общества, когда произвол внутри страны и порождаемый им страх и ужас среди подданных стали сравнимы с внешними угрозами, а порой и превосходили их. И не случайно Карамзин поставил царствование Ивана - одно из прекраснейших поначалу - по конечным результатам рядом с монголо-татарским игом и бедствиями удельного времени.

Черты характера Ивана Грозного, развившиеся еще в детские годы, такие как нервная пугливость, чувство одиночества, сиротства, глубокое недоверие к людям, повышенная тревожность, ощущение, что он окружен врагами и что вокруг него плетется бесконечная сеть козней, ожидание, что вот-вот на него бросятся из-за угла, - все это развивало в нем один инстинкт - самосохранения. Этому способствовало и то, что он рано привык в умственную деятельность привносить эмоции, он постоянно, находясь в состоянии аффек-

3 Клюгевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. 2. С. 45.

30________ в.н.шубкин

та, испытывал прилив энергии и активизацию умственной работы. Таким путем он мог иногда подниматься до отважных и высоких помыслов. Но минуты интенсивной умственной работы ума и эмоционального подъема сменялись упадком душевных сил, и тогда он был способен на самое постыдное падение и низкие поступки. Порой он задумывал нечто достойное и даже великое и в то же время совершал такие поступки, которые сделали его фигурой, вызывающей ужас и отвращение как у современников, так и у последующих поколений.

Иван IV был первым из московских государей, который увидел в себе царя в настоящем, библейском смысле, — помазанника Божия. Это было для него откровение, и он сам стал относиться к себе как к святыне. «Мы, — писал он своему врагу Стефану Баторию, — смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению»5. Однако без практического воплощения его возвышенная теория верховной власти свелась к капризу самовластия, превратилась в орудие безотчетного произвола, а практические вопросы государственного строительства не решались. В молодости он начал проводить смелую внешнюю и внутреннюю политику, нацеленную на то, чтобы выйти на берега Балтийского моря и завязать непосредственные торговые и культурные отношения с Западной Европой. С другой стороны, он хотел привести в порядок законодательство, учредить областное управление, создать на местах земские самоуправляемые общины, «миры», и подключить их к деятельности центральной власти. В 1550 году впервые был созван Земский собор. Однако в силу своего болезненного и подозрительного характера Иван IV не ужился со своими советниками, воспринимая любой добрый, открытый совет как знак крамолы, заговора, измены.

Историческое противоречие между состоянием центральной власти и политическим настроением боярства, которое отчетливо проявилось уже при его деде и отце, он хотел разрешить сразу, пытаясь править без бояр. Быстро сведя реше-

5 Клюгевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. 2. С. 185.

Исторические предпосылки катастрофизма в России 31

ние политического вопроса к ожесточенной борьбе с лицами, развязав бесцельную оголтелую резню, которая погубила тысячи людей, Иван IV своей опричниной принес обществу великую смуту, а убийством сына он по сути подготовил гибель своей династии.

Все эти драматичные события, естественно, коснулись не только самого Иоанна IV и его семьи. Он был царь, черты его характера, направление его мыслей оказали огромное влияние на его окружение, деформировали менталитет народа, изменили типологию страха, породили новые типы страха, которые затем начинают проявляться в действиях как правителей, так и подданных.

Драматичная история Российского государства постоянно обрекала граждан на тяжелые испытания, которые укрепляли их тревогу и страх и порождали новые его разновидности. Нет возможности охарактеризовать их все, тем более что в разных регионах их структура и интенсивность были различны. Однако некоторые ключевые моменты, которые сыграли особо важную роль, не всегда были связаны с личностью государя. Одним из них, безусловно, является Смутное время, «великая разруха Московского государства» с 1598 по 1613 год. Оно было обусловлено не только сменой династий, но и двойственной политикой Бориса Годунова, который был не наследственным вотчинником Московского государства, а народным избранником, который положил начало ряду выбираемых царей.

Пока же выборный царь еще оставался в сознании русских людей какой-то несообразностью, как «выборный отец» или «выборная мать». Простые умы не могли взять в свое понятие об истинном царе ни Бориса Годунова, ни Василия Шуйского, ни тем более польских самозванцев-узурпаторов. Поскольку Борис не был склонен к ограничению своей власти, он стал править так же самовластно, как Иван Грозный. Борис создал сложную систему тайного надзора, опираясь на боярских холопов и выпущенных из тюрем воров. Донос и клевета стали страшной язвой общества. Никто никому не верил, все доносили друг на друга, даже члены семьи. Доносы сопровождались пытками, казнями, разорением домов. Особенно жестоко расправлялся Борис со своими возмож-

32___________в.н.шубкин_____________

ными конкурентами, в частности с боярской оппозицией, которую возглавляли Романовы. Эпоху полного беззакония, как видно, русские люди пережили не только при Иване Грозном или при большевиках, но и при Борисе Годунове.

Все это подготовило смуту и втянуло в нее не только боярство, но и дворянство, которое увлекло за собой другие социальные слои. Этим не могли не воспользоваться казацкие и польские шайки, отбросы общества, которые обрадовались возможности грабежа, открывавшейся в стране. Тем не менее общество не распалось, его спасли сохранившиеся крепкие национальные и религиозные устои. Ляхи и местные грабители заставили враждебные классы общества объединиться во имя национальной, религиозной и гражданской безопасности. Мясной торговец из Нижнего Новгорода Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский возглавили народное ополчение и освободили Москву. После долгих споров всесословный земский собор избрал царем Михаила Романова, который положил конец смуте и явился родоначальником новой династии.

События Смутного времени обуславливали разорение России, но они и изменили народные настроения. Новой династии пришлось иметь дело с уже другим населением: оно не переживало молча все обрушившиеся на него страдания, но постоянно жаловалось на снижение жизненного уровня, разорение, злоупотребление властей. Оно стало впечатлительнее и раздражительнее и перестало быть безропотным и послушным оружием в руках властей, что выразилось в XVII веке в росте народных мятежей.

Как видно, из смуты российский народ выходит не только с мыслью о внешней опасности, нападении со стороны соседних государств и племен, но и с растущим пониманием своей обездоленное™, нищеты, творящегося вокруг беззакония и неустроенности своей жизни.

Тем не менее и в новейший период русской истории сохраняются те тенденции, которые имели место до начала династии Романовых, из которых одной из главных было соотношение внешней политики государства и внутренних проблем народа. Как писал историк: «Государство пухло,

Исторические предпосылки катастрофизма в России 33

а народ хирел»6. Здесь, конечно, следует иметь в виду, что если прежде войны на Западе были для России в основном оборонительными, то после Полтавского сражения они становятся наступательными и направленными на укрепление завоеванного Петром приоритета в Восточной Европе. Но по мере усиления напряжения внешней борьбы росли всякого рода повинности, которые приходилось выполнять населению, причем таким образом, что с высших классов основная тяжесть перекладывалась на низшие, естественно вызывая сильное недовольство.

И особенности внешней и внутренней политики Петра I, и характер его личности сильнейшим образом сказались на менталитете самых различных слоев российского общества, на характере порожденных его правлением страха и тревоги по поводу реальных и мнимых угроз.

Историки свидетельствуют, что у Петра I детство протекало в ощущении постоянно угрожающей ему опасности, которое калечило его душу. Кровавые сцены стрелецкого мятежа, которые он пережил, и роль опального царя, изгнанного по заговору сестры Софьи из родного дворца, не прошли для Петра бесследно, избавив его от иллюзий относительно окружавших его людей и рано выработав в нем своеобразную защитную психологию, которой он сознательно и бессознательно следовал: стрельцы дали власть своевольной сестре Софье, а он должен завести своих солдат, чтобы от нее обороняться. Поэтому его потешные игры неизбежно переросли в формирование своих войск.

Трудно преувеличить ужасы, которых натерпелся Петр в молодые годы. Он привык ожидать чего угодно от своей сестры. И в 1689 году, когда опять возник стрелецкий заговор, он, страшно испуганный, ускакал в лес, бросив мать и беременную жену. В конечном счете заговор был раскрыт, а Софью заперли в монастырь. Но в 1698 году созрел новый заговор и новый бунт. И Петр, прервав свою заграничную поездку, срочно прискакал в Москву и начал жестокое расследование среди участников нового стрелецкого мятежа. Вне себя Петр в пыточном застенке сам рубил головы

6 Клюгевский Б. О. Соч.: В 9 т. Т. 3. С. 12.

34___________в.н.шубкин_____________

стрельцам. А вскоре началась Северная война с ее тревогами, поражениями и победами, которая на многие годы задала направление его деятельности и отвела ему особую роль — не вездесущего правителя, а генерала-главнокомандующего. Он не сидел во дворце, а часто сам становился во главе своих полков, как в Полтавском сражении со шведами и при мысе Гангут.

Война была важнейшим условием деятельности Петра. Он всю жизнь воевал то с сестрой, то с Турцией, то со Швецией, то с Персией. Из 35 лет его царствования лишь один 1724 год прошел мирно. В силу обстоятельств война стала для него главным движущим рычагом и конечной целью: по сравнению с 1680 годом расходы на армию к 1725 году увеличились в пять раз, сюда же следует отнести расходы на создание и развитие флота. В сумме это составляло две трети тогдашнего российского бюджета.

Милитаризация страны после Полтавской битвы в немалой степени была связана, как сказали бы теперь, с переходом от оборонительной к наступательной стратегии. Военная реформа была самым тяжелым бременем для народа. Она оказала огромное влияние на склад и характер общества, на менталитет населения, на испытываемый им страх и тревогу. Битва при Нарве положила начало неимоверным людским потерям. Люди гибли в боях, от голода, холода, болезней. В результате в бегах в 1718 году числилось свыше 20 тысяч солдат. Как отмечали историки, при дурном содержании гораздо больше рекрутов гибло еще в годы учебы от голода и холода, чем в боях от неприятеля. К концу царствования Петра числилось до 212 тысяч человек в регулярных войсках и 110 тысяч казаков и других нерегулярных ратников. Была создана новая для России военная сила — флот. Он к концу царствования насчитывал 48 линейных кораблей, 800 галер и других мелких судов с 28 тысячами человек экипажа.

Военная реформа Петра I глубоко отразилась на социальном и нравственном укладе всего русского общества и на психологии народа. Она постоянно требовала, с одной стороны, изыскания средств для содержания дорогих вооруженных сил и флота, с другой — особых мер, чтобы обеспечить их численность и боеспособность. Рекрутские наборы

____Исторические предпосылки катастрофизма в России 35

распространили воинскую повинность на неслужилые классы, придали армии всесословный характер и коренным образом изменили общественные отношения. Дворянству, из представителей которого состояло прежнее войско, пришлось потесниться и занять новое служебное положение, когда в ряды армии стали поступать (такими же рядовыми, какими начинали службу сами дворяне) холопы и крепостные крестьяне.

Появилось и новое предписание: для дворян — обязательное обучение. Дети дворян, а также дьяков и подьячих, должны были обучиться арифметике и геометрии. Если они не имели письменного удостоверения от учителя о том, что они выучены, им не разрешалось жениться. Петр сохранил для дворянина призывной возраст 15 лет. С этого возраста они должны были записываться в гвардейские полки в качестве рядовых и лишь после такой службы становились офицерами. Рядовой из недворян, дослужившись до обер-офицер-ского чина, получал потомственное дворянство.

Важную роль для развития общества и, особенно, бюрократии сыграла Табель о рангах, введенная в 1722 году. Все должности были выстроены по табели в три параллельных ряда — воинский, штатский и придворный, с разделением каждого на 14 рангов или классов. При этом подчеркивалось, что знатность рода сама по себе не дает человеку никакого преимущества. Первые 8 рангов причислялись к «лучшему старшему дворянству». В 1737 году дворян с их семействами насчитывалось в России до 500 тысяч человек.

Вся тяжесть от реформ Петра ложилась на плечи низших классов, прежде всего крестьян. Уже в конце XVII века все виды холопства сливаются в одно общее понятие крепостного человека и область крепостного права значительно расширяется. Бесконтрольный рост помещичьей власти требовал ее законодательного ограничения, но для этого ничего не было сделано. Всякая мысль о развязке крепостного узла не находила у Петра понимания. Источники свидетельствуют, что Петру не раз советовали отменить крепостное рабство, пробудить и ободрить своих подданных, дав им умеренную свободу, но царь отвергал эти советы, заявляя, что, ввиду дикой натуры русских, их без принуждения ни к чему

36 -______в.н.шубкин_________

не приведешь. Царь думал о своей казне, а не о народной свободе и народном благе. Для большинства населения обнищание, в условиях резкого обогащения казны, лишь усиливалось.

По роду своей деятельности Петр привык иметь дело больше с вещами, с инструментом, чем с людьми, поэтому он и с людьми обращался как с рабочими орудиями: умел ими пользоваться, быстро соображал, кто на что годен, но не входил в их положение, не умел и не любил беречь их сил, не отличался нравственной отзывчивостью, присущей его отцу. Эти особенности в отношении Петра к людям отразились и на методах его управления. И еще долго после его смерти бесправие человека, восприятие его как «говорящего орудия» сохраняло свою силу и питало то полное беззаконие, которое стало своеобразной традицией власти в России.

Весьма непростыми были и его отношения с церковью, которую он по сути подмял под себя. Молва о царе-антихристе уже в то время ходила в народе. И не только потому, что он устраивал кощунственные шутовские представления во время многочисленных застолий, не щадя ни преданий старины, ни чувств верующих. Противоречивость его натуры, проявлявшаяся в этих непотребных дурачествах, позволяла ему в то же время быть человеком набожным, скорбеть по поводу невежества духовенства и расстройства церкви, знать и чтить церковный обряд и любить в праздники петь на клиросе. Но в народе он был больше известен своими дикими шутками и дурачествами, поэтому молва о нем как о царе-антихристе пережила его на многие годы.

Вот почему Петр I, которого справедливо считают царем-преобразователем, тем не менее в силу его характера способствовал появлению целого ряда как сквозных, так и вновь обретенных типов страха, которые он транслировал через свое окружение в самые различные сословия. Это постоянное ожидание нападения соседних государств или заговоров со стороны родственников и соратников и готовность к полной мобилизации всех сил, чтобы дать отпор, породило стремление к единовластию и использованию для этого любых самых жестоких методов. Ради этих целей он был готов на самое чудовищное ограбление своего народа и его обни-

Исторические предпосылки катастрофизма в России 37

щание в результате чрезмерно возросших налогов. Петр не слишком доверял своему народу, в нем он видел лишь инструмент для выполнения своих планов. И он никогда не колебался, если этот инструмент нужно было принести в жертву. Религия, церковь также превратились в его орудия и не могли сыграть сколько-нибудь серьезной роли в обуздании его страстей и страха, тем более как-то регулировать его поведение.

Послепетровские годы были мало чем замечательны. Ближайшие его преемники и преемницы были не в состоянии понять истинной роли царя-преобразователя и по сути не были продолжателями его дела. Они просто цеплялись за власть и злоупотребляли ею, стараясь получать максимум удовольствий. В эти годы все сильнее немцы, забившиеся, по выражению Винского, в мельчайшие изгибы государственного тела, начинают окружать и его главу. «Бироновщина, — отмечает Ключевский, — пронеслась над народом запоздалой татарщиной. С.-Петербург из русской столицы, построенной преобразователем на отвоеванной чужой земле, превращался в иностранную и враждебную колонию на русской земле»7.

Естественной реакцией народа стала ненависть к иностранцам, страх перед ними. Этот страх делается серьезным фактором, с которым России долгое время пришлось считаться и который долгие годы питал национальные чувства ее жителей. Оскорбленное чувство национального достоинства было одним из главных факторов, с которым должны были считаться в дальнейшем правители России.

Это хорошо понимала Екатерина II, которая не только сразу приняла православие, но и много сделала для того, чтобы восстановить чувство национального достоинства россиян. За 34 года своего правления, из которых на войны приходилось 17 лет, Екатерина II существенно расширила границы империи, а число подданных выросло с 19 миллионов в 1762 году до 36 миллионов в 1796 году. В эти годы русское общество впервые почувствовало свою международную силу. Эта сила нравилась русским, так как позволяла им чувствовать себя чуть ли не первыми людьми в Европе.

7 Клюгевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. 5. С. 315.

38 ________В.Н. шубкин_____________

Разумеется, было бы неправильно объяснение этого нового настроения сводить только лишь к внешнеполитическим успехам. Политические идеи, усвоенные Екатериной II, были самыми передовыми идеями того времени. Стержнем их был интерес к человеку, что заметно отличало ее от Петра I, который больше интересовался техникой.

Именно при Екатерине II проявились такие нравственные приобретения, как национальное самолюбие, просвещенный патриотизм, общественное мнение и понятие о чести, личной свободе и власти законов. Знакомство со страной, особенно Комиссия 1767 года, показавшая Екатерине, «с кем дело имеем», убедило ее, что у России есть свое прошлое, по крайней мере есть свои исторические привычки и предрассудки, которые нельзя игнорировать. И на совет Дидро переделать весь государственный и общественный порядок в России она посмотрела как на мечту философа, имеющего дело с книгами, а не с живыми людьми. Екатерина понимала, что власть в России может и должна занять другую позицию по отношению к обществу, чем на Западе. Там через литературу общество поучало правительство, здесь правительство должно направлять развитие литературы и общества. У вас, писала она Вольтеру, «низшие научают, и высшим легко пользоваться этим наставлением; у нас - наоборот»8.

Тем не менее Екатерина пыталась искать опору порядка не только в силе, угрозе, наказаниях, но и в народновоспита-тельных приемах, более тонких, чем кнут и ссылка. Общественное мнение, опираясь, в частности, на которое Екатерина пришла к власти, было провозглашено законным политическим фактором, органом народного голоса. С высоты престола она заявила, «что от руки Божией приняли всероссийский престол не на свое собственное удовольствие, но на расширение славы его и на учреждение доброго порядка и утверждение правосудия в любезном нашем отечестве»9.

Пробуждение умов по призыву власти — важный момент в царствовании Екатерины II. Однако она наткнулась уже в 1767 году на сильное сопротивление дворянства. Правящие

8 Клюгевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. 5. С. 320.

9 Там же.

____Исторические предпосылки катастрофизма в России 39

классы дружно отстаивали свою привилегию иметь крепостных. И это своекорыстное желание дало свой результат — пугачевщину. Не касаясь основ существующего порядка, Екатерина пыталась действовать на умы и стала проповедницей свободы и просвещения. Однако реально она не дала ни того ни другого, ибо они зарабатываются своим собственным трудом. Тем не менее при ней империя сделала серьезный шаг к этим ценностям, избавляясь от тех типов страха и тревоги, которые были свойственны России до 1762 года.

Это отчетливо проявилось при Александре I не только в его деятельной работе в первые годы царствования, когда были предприняты серьезные шаги в преобразовании управления страной, но и в годы Отечественной войны в борьбе против нашествия Наполеона. События 1812-1815 годов оказали огромное двойственное влияние на русское общество и на русское правительство. Русские люди, только что пережившие такую опасность, испытывали необыкновенное политическое и нравственное возбуждение. Они вышли из внешних потрясений, поражений и побед с более живым ощущением своих сил. Это возбуждение отразилось и на литературе: появляются статьи о свободе, печати, о конституции, о необходимости представительных учреждений. Военно-гражданские руководители ожидали, что правительство не только продолжит, но и расширит свою прежнюю программу.

Между тем правительство, и прежде всего сам император, избавилось от внешней угрозы с нежеланием продолжать прежние преобразования, с разочарованием в своих прежних политических идеалах. Оно было вызвано не только усталостью, но и тем, что предпринятые ранее преобразования не оправдали ожиданий и не внесли в государственную жизнь заметных улучшений. К тому же победа над Наполеоном поставила Россию перед необходимостью борьбы с последствиями французской революции. Россия должна была играть в международных отношениях охранительную, консервативную роль, выступать поборником старины. Это охранительное направление из внешней политики переносилось и на внутреннюю.

В результате общество и правительство во второй половине царствования Александра I все более расходятся между

40____________в.н.шубкин_____________

собой. Конфликт достиг своего апогея в выступлении декабристов в 1825 году. Однако как сам Александр I, так и декабристы имели ограниченное представление о нуждах общества. Увлеченные идеей личной и общественной свободы, они не понимали экономической подоплеки политических событий и полагали, что главный вопрос, крестьянский, может быть решен очень просто: стоит дать крестьянам личную свободу, и все остальное придет само собой. Крах движения декабристов по сути означал и крах политической роли дворянства. Оно превращается из правящего класса во вспомогательное орудие бюрократической царской машины.

Как видно, много страхов и тревог пришлось пережить русскому обществу уже в начале XIX века: и нашествие иноземцев, и крах внутренних преобразований, и открытое выступление против режима. Однако все эти эмоции не затрагивали напрямую нараставший острейший социальный конфликт, обусловленный сохранением крепостного права в стране. Даже из таких ярких событий, как пугачевщина, о которой нередко вспоминали в эпоху Александра I (А. С. Пушкин не случайно стал писать историю пугачевского бунта), не было сделано серьезных выводов. Преобладала политика мелких подачек. Гомеопатическими дозами пытались утолить вековую жажду свободы. Правительство не понимало народ, не знало его психологии и фактически подводило его к взрыву, который оказался бы страшнее любой пугачевщины и смел бы всех и вся.

Эта политика вытекала из подсознательного инстинктивного страха властвующих слоев перед собственным народом. Страх питался ощущением виновности перед порабощенными крестьянами, у которых правящие слои всегда брали все и которым за это не отдавали ничего. Этот инстинктивный страх многое определял в поведении тогдашних правителей России. Можно сказать, что к середине XIX века этот страх стал главным мотивом поведения правителей, хотя он не всеми и не в равной мере осознавался. Даже те, кто открыто указывал на политическую и нравственную нелепость крепостного права, испытывали этот страх. Правительство и дворянство весьма ценило удобства крепостного права, и взгляд царя Николая I и его окружения на эту угрозу государ-

Исторические предпосылки катастрофизма в России 41

ственному порядку и спокойствию был эгоистичным, узкополицейским.

Трудно сказать, что побудило Александра II вступить на путь коренных реформ. Во всяком случае одним из главных мотивов было чувство страха за существующий порядок, которому при неизменном управлении грозил взрыв, и чувство боязни, что процесс выйдет из-под контроля и проблема будет решена снизу. Александр II скрывал его, хотя и был убежден в неотложности реформ. В своей речи на заседании Государственного совета 28 января 1861 года он решительно заявил, что откладывать крестьянскую реформу нельзя, поскольку всякое промедление пагубно для государства.

Представители дворянства по-разному отнеслись к предлагаемой реформе. С одной стороны, они не могли себе представить отечество без крепостного труда. С другой стороны, дворянский страх перед крепостной деревней, проявившийся уже в XVIII веке, в Х1Х-М все усиливался, поддерживаемый крестьянскими волнениями и убийствами помещиков своими крепостными. Государственные люди, стоявшие близко к престолу, такие как граф Киселев и князь Воронцов, признавались, что чувствуют себя сидящими на вулкане, боялись крестьян и гибели дворянства.

С какой злобой крепостные относились к помещикам, было очевидно всем. Среди крепостных укоренилась мысль о том, что помещики мешают царю дать волю крестьянам, скрывают царский указ о крестьянской воле.

Александр II спас дворян от больших бед, принудив их принять участие в реформе, которая не ограничилась освобождением крестьян. Земская реформа по сути была призывом к уравненным теперь классам общества участвовать в управлении и содействовать правительству в решении хозяйственных задач. Большое значение имела и судебная реформа, которая была очень серьезным шагом на пути создания правового государства. Все это было очень важно для разрешения противоречия между запасом политических и нравственных идей, накопленных обществом, и русской действительностью. Это потребовало, с одной стороны, критического отношения к западноевропейской цивилизации,

42________ в.н.шубкин________-

с другой — внимательного изучения русской действительности, в том числе прошлого.

Но страх и конфликты, порожденные крепостным правом, еще долго продолжают жить в сознании россиян и проявляются даже в XX веке.

СТРАХ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА

Какой идеологии ни придерживайся, но нельзя не признать, что Октябрьская революция 1917 года означала коренной переворот не только в жизни граждан России. Один из самых проницательных русских мыслителей, С. Л. Франк, писал после высылки его большевиками из России: «Одно из могущественных государств Европы было использовано как испытательный полигон, и 120 миллионов русских безжалостно и последовательно были превращены в подопытных кроликов... С точки зрения всемирно-исторического процесса духовного развития русская революция — это последнее выражение той тенденции к автономии и секуляризации культуры, которая возникает на Западе в эпоху Ренессанса и Реформации, а в России началась с реформ Петра Великого» 10.

Не локальными причинами, а общемировыми проблемами наступающей новейшей цивилизации объясняет Франк катастрофу в России. «Как таковой, коммунизм фактически не имеет никаких национально-исторических корней в русской народной жизни и в русском миропонимании. Он импортирован с Запада и может быть рассмотрен как ублюдочное порождение западного безверия, обезбоживания общественной и государственной жизни» п.

Россия, только что вступившая на путь современного развития, не была подготовлена, чтобы противостоять новейшим идеологиям и технологиям их внедрения и не смогла справиться с «бесами», с революционной заразой. За это ей пришлось заплатить страшную цену — жизнью на протяже-

10 Цит. по: Новый мир. № 10. 1997. С. 230.

11 Там же. С. 231.

Исторические предпосылки катастрофизма в России 43

нии семи десятилетий в условиях такой деспотии, которая убивала одних и беспощадно калечила других. Население испытало на себе за эти годы полный набор всех мыслимых и немыслимых ужасов и способов насилия. Здесь катастрофическое сознание — постоянное состояние миллионов и миллионов людей. И пожалуй, наиболее точное определение нашей страны в этот период — империя страха.

А что же народ? За что ниспосланы ему такие испытания? Как мог он мириться с ростом этого чудовища? Может, правы те, кто объявляет национальными особенностями нашего народа склонность к обожествлению силы, преклонение перед властью, безграничное рабское терпение? Когда, как, почему был потерян социальный иммунитет, способность отстаивать свою жизнь, честь, достоинство, права, противостоять произволу? Все это непростые вопросы.

Выдающийся генетик и этолог, член-корреспондент АН СССР Л. В. Крушинский однажды озадачил меня вопросом: «Да, да, социология, социальная психология — все это интересно. Но скажите, наши обществоведы изучают, например, такие проблемы, как генетические последствия Октябрьской революции и гражданской войны или генетические последствия коллективизации? Ведь, наверное, при социальном анализе никак нельзя игнорировать качество населения, генофонд нации, страны?» В самом деле: что же происходило с составом, численностью, качеством населения?

Разумеется, эта тема требует специального историко-де-мографического анализа. Здесь мы лишь хотели просто привлечь к ней внимание и привести некоторые доступные данные. Если попытаться хотя бы с точки зрения количества посмотреть на изменения населения в нашей стране, то картина вырисовывается такая.

1914—1917 годы. Первая мировая война. По данным ставки, к лету 1917 года число убитых составило 775 тысяч человек12. Историк Ю. А. Поляков считает наиболее близкой к действительности цифру (с учетом убитых и пропавших без вести вплоть до марта 1918 года) 908 тысяч чело-

12 Поляков Ю. А. Советская страна после окончания гражданской войны: территория и население. М., 1986. С. 98.

44 _____В. Н. шубкин_____________

век13. К ней нужно добавить еще умерших от ранений и болезней в госпиталях (по расчетам Б. Ц. Урланиса — 395 тысяч человек, по данным Е. 3. Волкова — 1126 тысяч человек). И хотя за эти годы население страны тем не менее выросло, проблема гибели миллионов тревожила многих. Например, Максим Горький в «Несвоевременных мыслях» в мае 1917 года протестовал против отправки в окопы «культурно-ценных людей», рассказывая как гибнут они: «И — с чем мы будем жить, израсходовав свой лучший мозг?»14

С осени 1917 до 1922 года численность населения сократилась почти на 13 миллионов человек15. Из них, по одним данным, 1,5—2 миллиона, по другим — больше, эмигрировало16.

По подсчетам Ю. А. Полякова, общий итог людских потерь, понесенных страной с 1914 по 1922 год, с учетом несостоявшихся рождений и включая эмиграцию, «превышает, вероятно, 25 миллионов»17. (Академик С. Г. Струмилин на основе расчетов по материалам переписи 1920 года определил общий итог людских потерь цифрой свыше 21 миллиона человек18.) Эти огромные потери касались, естественно, наиболее активной части населения.