АКР1 по МЭС / str8-11

.pdf

Схемотехника № 6 июнь 2001

источники питания

Анализ силовых ключей импульсных источников питания

Трудно найти более часто используемые устройства, чем источни-

ки вторичного электропитания. Они встроены в компьютеры, маг-

нитофоны, телевизоры, радиоприемники и телефоны, т. е. практи- чески в любую радиоэлектронную аппаратуру. Каждый из нас навер-

няка найдет несколько таких источников в своем окружении. Надежность РЭА в большой степени определяется надежностью встроен-

ных источников электропитания.

Резистивная нагрузка

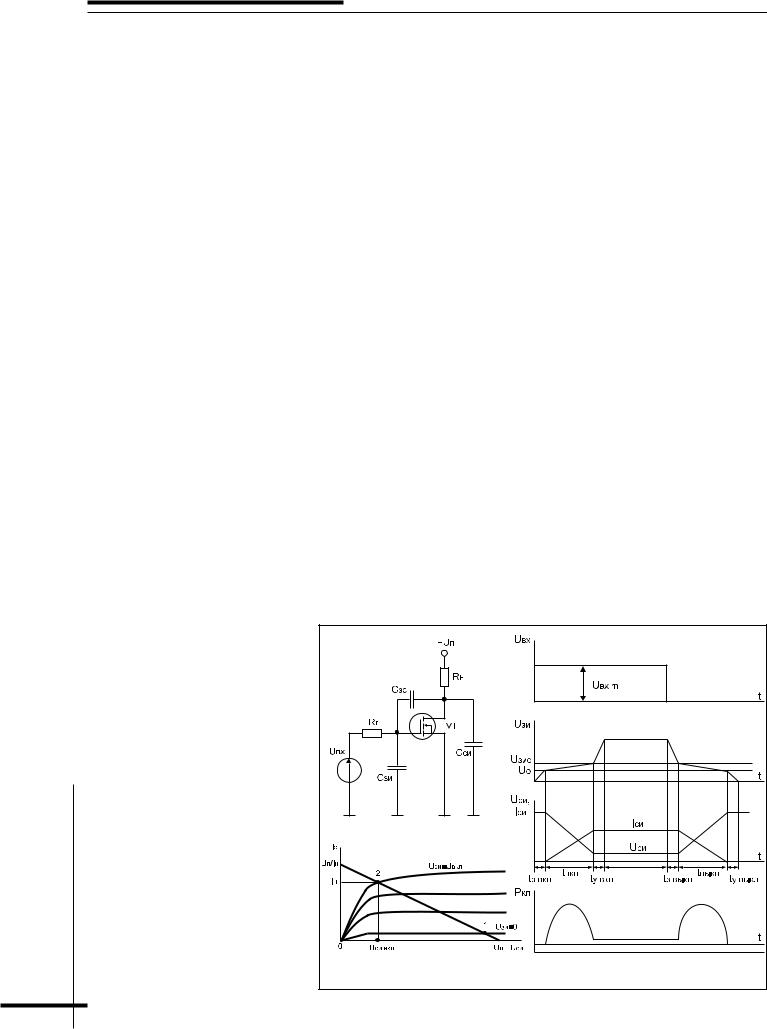

Типовая схема ключа на мощном МДП-транзисторе с общим истоком и ВАХ транзистора представлены на рис. 1а,б. Транзистор закрыт, если входное напряжение UÂÕ меньше порогового напряжения отпирания транзистора UÎ. Для мощных МДП-транзисто- ров пороговое напряжение составляет несколько вольт, поэтому обычно ключ закрыт при UÂÕ = 0. Для надежного отпирания транзистора амплитуда входного импульса выбирается из условия

Âпоследнее время широкое распространение получили импульсные источники вторичного элек-

тропитания. Постоянное расширение областей применения источников сопровождается усложнением их схемных решений. При этом выбор схемотехники таких устройств чаще всего определяется уровнем знаний и опытом разработчиков.

Основными узлами, определяющими надежность импульсных источников питания, являются силовые ключи, которые в настоящее время выполняются на биполярных приборах и приборах, управляемых полем [1]. При разработке силовых приборов, управляемых полем, наибольшие успехи достигнуты в области создания следующих устройств:

lполевых транзисторов с изолированным затвором (МДП-транзисто- ры);

lбиполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT– Insulated Gate Bipolar Transistor);

lзапираемых тиристоров с МОП-уп- равлением ( МСТ – MOS-Controlled Thyristor);

lсиловых модулей на базе МДП- и IGBT-приборов (PM–Power Modules);

l“интеллектуальных” силовых интег-

ральных схем (Intelligent Power Integrated Circuit).

При работе с большими мощностями (коммутации напряжений до 4 кВ и токов более 50 А) наибольшее распространение получили дискретные IGBT

èсиловые модули на их основе. По быстродействию IGBT уступают МДПтранзисторам, но значительно превосходят биполярные. Типичные значения времени рассасывания накопленного заряда и спада тока при выключении IGBT находятся в диапазонах 0,2…0,4

è0,2…1,5 мкс соответственно. Область безопасной работы IGBT позволяет успешно обеспечить его надежную работу без применения дополнительных цепей формирования траектории переключения при частотах от 10 до 20 кГц.

МДП-транзисторы находят наибольшее применение при коммутации напряжения до 600…1000 В при токах до 50 А и частотах переключения до сотен килогерц. Параметры МДП-транзи- сторов, достигнутые в настоящее время, обеспечили их предпочтительное применение в источниках питания со-

временной радиоэлектронной аппаратуры.

Характер процессов, протекающих в силовом ключе, существенно зависит от вида нагрузки и в значительно меньшей степени – от типа ключа. В реальных устройствах нагрузка силового ключа носит комплексный характер и имеет резистивную, индуктивную и емкостную составляющие. Точный расчет статического режима и переходных процессов в таком случае возможен только при использовании персонального компьютера. Однако очень часто одна из составляющих сопротивления нагрузки является преобладающей, поэтому целесообразно рассмотреть влияние каждой составляющей на работу силового ключа.

Ниже предлагается методика приближенного аналитического расчета параметров ключа, выполненного на МДПтранзисторе, работающего на разные виды нагрузки.

Учитывая, что в справочниках на полупроводниковые приборы приводятся параметры, характерные для работы транзистора с резистивной нагрузкой, вначале проведем анализ силового ключа именно с такой нагрузкой.

UÂÕ Ì> (1,2…1,5)(UÎ+IÍ/SÎ),

ãäå IÍ = UÏ/(RÍ+RÑÈ); SÎ – крутизна характеристики полевого транзистора;

RÑÈ – сопротивление транзистора в открытом состоянии. Напряжение на стоке закрытого (выключенного) транзистора

UÑÈ ÂÛÊË = UÏ–IÑ ÍÀ××RÍ ≈ UÏ,

а напряжение на стоке открытого (вклю- ченного) транзистора

UÑÈ ÂÊË = RÑÈ×IÍ = R ÑÈUÏ/(RÍ+RÑÈ).

Переходные процессы, возникающие при переключении МДП-транзистора имеют шесть характерных этапов (рис. 1в). Приближенные формулы для расчета длительности этих этапов и соответствующих мощностей потерь, рассеиваемых на транзисторе, приведены в табл. 1.

Следует отметить, что емкости МДПтранзистора зависят от величины напряжений на его выводах. Однако для упрощения расчетов взяты их усредненные значения, приводимые в спра-

à) |

|

á) |

â) |

Ðèñ. 1 |

|

8

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

источники питания |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Параметр |

|

|

|

|

|

Аналитическое выражение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Результаты |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

расчета |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Время задержки включения |

|

|

|

tÇÂÊË = RÃ (ÑÇÈ+ÑÇÑ) ln[ UÂÕ Ì/(UÂÕ Ì-UO)] |

|

|

|

|

|

18,5 íñ |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Время включения |

|

|

t ÂÊË = 0,8C ÇÑ |

|

|

|

|

|

|

R Ã (U Ï − |

|

U СИВКЛ ) |

|

|

|

|

|

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

U ÂÕÌ − |

U Î − (U Ï − |

U СИВКЛ ) / 2R ÍSÎ |

40,5 íñ |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ãäå U ÑÈ ÂÊË = UÏRÑÈ/(RÍ +RÑÈ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

Время установления включения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tÓ ÂÊË ≈ |

3RÃ(ÑÇÈ + ÑÇÑ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

154 íñ |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

Время задержки выключения |

|

|

|

|

tÇ ÂÛÊË = RÃ(CÇÈ+ÑÇÑ) ln(UÂÕ Ì/UÇÈ ÊÐ), |

|

|

|

|

|

32 íñ |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ãäå UÇÈ ÊÐ = UO+(UÏ – UÑÈ ÂÊË)/RÍSÎ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Время выключения |

|

|

t ÂÛÊË = 0,8ÑÇÑR Ã |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UÏ − |

|

UСИВКЛ |

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

UO + |

|

(UÏ − UСИВКЛ) |

/ 2R ÍSÎ |

|

56 íñ |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Время установления выключения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tÓ ÂÛÊË ≈ 3RÃ(CÇÈ+ÑÇÑ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

154 íñ |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Мощность потерь на этапе |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

U2 |

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

PÂÊË |

= |

|

|

|

|

|

|

|

Ï |

|

|

|

|

|

|

ÂÊË |

|

− |

|

|

ÂÊË |

|

|

|

|

|

Í |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

включения |

|

|

|

Ò R ÑÈ + R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ R |

|

|

|

1,38 Âò |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Í |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

3 R Í |

ÑÈ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

Мощность потерь во включенном |

|

|

|

ÐСТВКЛ = |

|

tÈ − |

t ÂÊË |

PНМАКС |

|

R ÑÈ |

|

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

состоянии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R Í + R ÑÈ |

|

|

|

|

22,5 Âò |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ãäå PНМАКС = |

Uï2 /(R Í + |

R ÑÈ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

Мощность потерь на этапе |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

U2 |

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t ÂÛÊË |

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

выключения |

|

|

PÂÛÊË = |

|

|

|

|

|

|

Ï |

|

|

|

|

ÂÛÊË |

|

|

− |

|

|

Í |

|

|

|

|

1,87 Âò |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Ò R ÑÈ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 R Í + |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ R Í |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

ÑÈ |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

Мощность потерь в выключенном |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

È |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–6 |

|

|

|

|

|

||||

|

|

состоянии |

|

|

|

|

|

|

|

ÐСТВЫКЛ = 1 |

− |

|

|

|

|

|

U |

Ï I ÎÑÒ |

|

|

|

|

|

|

|

|

40 10 |

|

Âò |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ò |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Максимальная мгновенная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

мощность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÐÌÀÊÑ |

= |

|

|

|

|

|

|

UÏ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

476 Âò |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4(R Í + |

|

RÑÈ ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

вочниках. Такой подход приводит к по- |

потери) достигаются не только подбо- |

работы силового ключа с такой нагруз- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

грешности в пределах 10…15%. |

|

|

ром транзисторов с минимальным вре- |

кой используют идеализированные ха- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Результаты расчета параметров клю- |

менем переключения, но и правильным |

рактеристики транзистора (рис. 2б). Сра- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ча на МДП-транзисторе КП701 с при- |

выбором схемы их управления, способ- |

зу же отметим, что статический режим |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

менением предложенных формул при- |

ной быстро перезаряжать входные ем- |

работы ключа с емкостной нагрузкой |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ведены в табл. 1. Расчет был выпол- |

кости транзисторов. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ничем не отличается от режима работы |

||||||||||||||||||||||||||||||||

нен при следующих параметрах: UÎ = |

6. Максимальное мгновенное значе- |

с резистивной нагрузкой. |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6 Â; Ñ |

= 1 10–9 Ô; Ñ |

= 30 10–12 Ô; S |

= |

ние мощности, рассеиваемой на тран- |

|

|

При подаче на вход ключа импульса |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÇÈ |

|

|

ÇÑ |

= 20 10–3 À; R |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

управления, рабочая точка полевого |

||||||||||||||

1 À/Â; R |

ÑÈ |

= 2 Îì; I |

ÎÑÒ |

Í |

= |

зисторе на этапах переключения, мо- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

82 Îì; UÏ = 400 Â; UÂÕ Ì = 20 Â; RÃ = 50 |

жет достигнуть 25% от максимального |

транзистора переходит из положения 1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Îì; F = 100 103 Ãö; t = 5 10–6 ñ. |

|

|

расчетного значения мощности нагруз- |

в положение 2, а ток ключа (ток стока) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

È |

|

|

|

|

|

U2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= S U |

|

|

||||||

Рассмотренные особенности работы |

êè Ð |

ìàêñ |

/R |

. Эту мгновенную мощ- |

нарастает до уровня I |

ÊË ÌÀÊÑ |

ÂÕ |

, |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ключа с резистивной нагрузкой позволя- |

|

|

ï |

í |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

||||||||||||||||

ность необходимо учитывать при выбо- |

ãäå S0 – крутизна транзистора (момент |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ют сделать следующие ниже выводы. |

|

ре транзистора, поскольку она может |

t1 на рис. 2в). Длительность интервала |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Скорость изменения напряжения |

вывести его из строя. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

времени, соответствующая этому пере- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

на стоке слабо зависит от напряжения |

7. Мощность потерь транзисторного |

ходу, определяется быстродействием |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

питания, а tÂÊË è tÂÛÊË пропорциональ- |

ключа, рассчитываемая как сумма ста- |

транзистора и цепью его управления и |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ны перепаду (UÏ – UÑÈ ÂÊË) UÏ. |

|

|

тических и динамических потерь, выде- |

ориентировочно может быть оценена |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2. Задержки tÇ ÂÊË è tÇ ÂÛÊË пропорци- |

ляемых на транзисторе в виде тепла, |

êàê t = 2,2 RÃ ÑÇÈ. Затем рабочая точка |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ональны |

постоянной времени |

увеличивается с ростом частоты и дли- |

транзистора перемещается из положе- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

RÃ(ÑÇÈ+ÑÇÑ). |

|

|

|

|

тельности переходных процессов. Сум- |

ния 2 в положение 3 и далее в положе- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3. Времена tÂÊË è tÂÛÊË слабо зависят |

марная мощность потерь определяет |

ние 4 с уменьшением напряжения на |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

от емкостей СÇÈ è ÑÑÈ и сильно – от СÇÑ, |

необходимость применения радиаторов |

стоке и тока стока до уровней, опреде- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ïðè ýòîì tÂÊË è tÂÛÊË пропорциональны |

для уменьшения температуры нагрева |

ляемых статическим режимом. |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

постоянной времени RÃ CÇÑ. |

|

|

транзистора и обеспечения надежнос- |

|

На этапе выключения (с момента |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4. Статические потери, определяе- |

ти его работы в ключевом режиме. |

времени t4) рабочая точка перемеща- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

мые при закрытом и открытом состоя- |

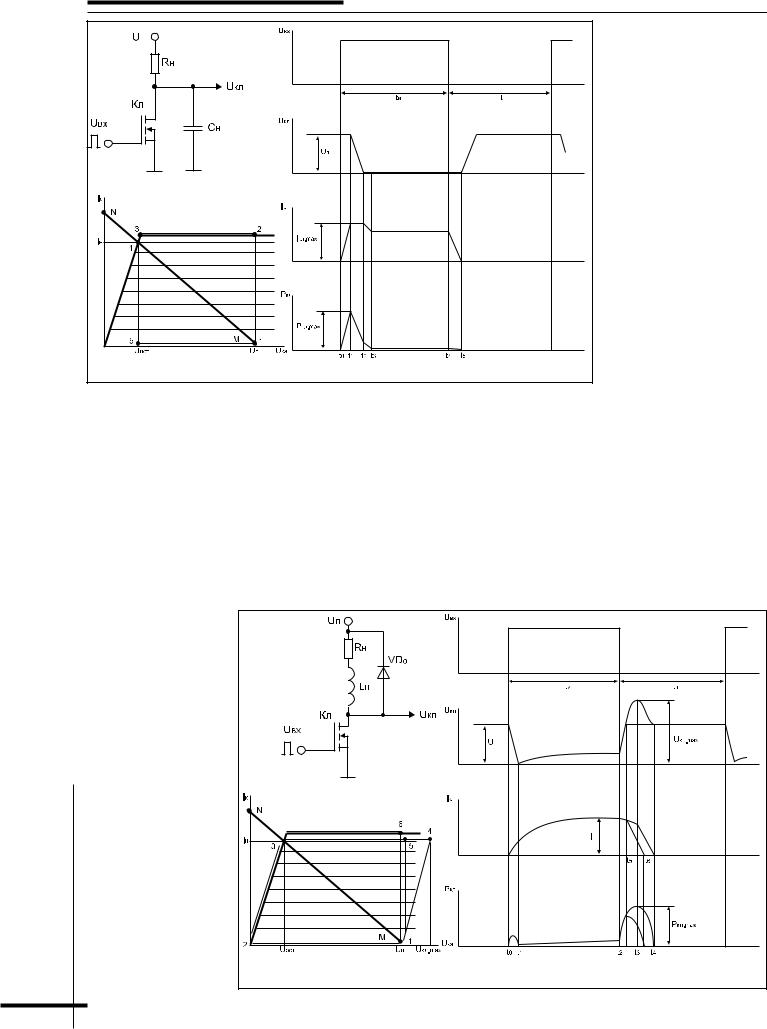

Емкостная нагрузка |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ется из положения 4 в положение 5 при |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

нии транзистора, зависят, в основном, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

незначительном изменении напряже- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

от его типа. Для получения минималь- |

Она может быть подключена либо |

íèÿ UÑÈ ÎÑÒ. Длительность этого интер- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ных статических потерь необходимо |

параллельно резистору RÍ, либо парал- |

âàëà (t5 – t4) определяется инерционны- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

выбирать транзисторы с минимальны- |

лельно МДП-транзистору (рис. 2а). Опи- |

ми свойствами полевого транзистора, |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ми значениями сопротивления RÑÈ è |

сание работы транзистора с учетом его |

|

т. е. практически временем tÂÛÊË = |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

остаточного тока IÑ ÎÑÒ. |

|

|

реальных характеристик при емкостной |

2,2 RÃ ÑÇÈ. С момента времени t5 напря- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5. Минимальные мощности потерь на |

нагрузке достаточно сложно. Поэтому |

жение на ключе растет по экспоненци- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

этапах переключения (динамические |

для анализа характерных особенностей |

альному закону с постоянной времени |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9

|

источники питания |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а мощность, рассеиваемую |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

на транзисторе в этом интер- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вале, равной нулю. При дли- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тельности импульса управле- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

íèÿ tÈ > (2 … 3)tÍ рабочая точ- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ка транзистора оказывается в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

положении 3. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При выключении, в силу |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

инерционности нагрузки, ра- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

бочая точка перемещается |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

из положения 3 в положение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Изменение напряжения на |

|

|

|

|

|

|

à) |

|

|

|

ключе происходит при прак- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тически неизменном токе |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IÊË(t) = IÍ. Максимальное на- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пряжение на ключе за счет |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЭДС самоиндукции в индук- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тивности LÍ может достигать |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

большой величины и реаль- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

но ограничено напряжением |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пробоя транзистора и его па- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

разитными емкостями. По |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мере уменьшения энергии, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

накопленной в индуктивнос- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ти, рабочая точка перемеща- |

|

|

|

|

|

|

á) |

â) |

|

|

ется в положение 1. В таком |

|

Ðèñ. 2 |

|

|

|

|

режиме работы ключ на |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

практике не используется, |

|

|

|

|

|

|

|

ток в индуктивности LÍ равен нулю, а в |

так как положению 4, где напряжение |

||

|

t = RÍ CÍ, и рабочая точка перемеща- |

режиме непрерывного тока имеет конеч- |

U |

CÈ |

может значительно превышать до- |

|||||

|

ется в исходное состояние (положе- |

|||||||||

|

ное значение, не равное нулю. В режи- |

|

|

|||||||

|

íèå 1). |

|

|

|

пустимое напряжение транзистора, со- |

|||||

|

|

|

|

ме прерывистого тока при подаче на |

ответствует большая мгновенная мощ- |

|||||

|

|

Рассмотренные особенности работы |

||||||||

|

|

вход включающего импульса рабочая |

ность, выделяемая на транзисторе и |

|||||||

|

ключа на нагрузку с емкостным харак- |

|||||||||

|

точка переходит из положения 1 в поло- |

способная вывести его из строя. Для ог- |

||||||||

|

тером позволяют сделать следующие |

|||||||||

|

жение 2 за время tÂÊË. Ток нагрузки (или |

раничения перенапряжения на ключе с |

||||||||

|

ниже выводы. |

|||||||||

|

|

1. Наиболее опасным в работе клю- |

ток ключа) изменяется по экспоненци- |

индуктивной нагрузкой в схему вводят |

||||||

|

|

альному закону с постоянной времени |

äèîä VD0, называемый нулевым или |

|||||||

|

ча с емкостной нагрузкой является пе- |

|||||||||

|

реходной режим при включении, так как |

tÍ = LÍ/RÍ. Для импульсных источников |

обратным. При этом, когда напряжение |

|||||||

|

на коллекторе становится больше на- |

|||||||||

|

максимальное значение мгновенной |

питания характерно то, что постоянная |

||||||||

|

времени нагрузки tÍ = LÍ/RÍ много боль- |

пряжения питания UÏ (с момента вре- |

||||||||

|

мощности может существенно превы- |

|||||||||

|

шать максимальную допустимую мощ- |

ше времени включения транзистора. По- |

ìåíè t5), äèîä VD0 открывается, и энер- |

|||||||

|

ность ключа |

|

этому допустимо считать переключение |

гия, накопленная в индуктивности, рас- |

||||||

|

|

транзистора (уменьшение напряжения |

сеивается в контуре LÍVD0RÍ. Умень- |

|||||||

|

|

ÐÊË ÌÀÊÑ = IÊË ÌÀÊÑ UÏ = UÂÕ SÎ UÏ. |

||||||||

|

|

на стоке до уровня UÑÈ ÎÑÒ) мгновенным, |

шение тока транзистора происходит |

|||||||

|

|

2. Величина мощности |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||

|

потерь в ключе на интер- |

|

|

|

|

|||||

|

вале включения зависит |

|

|

|

|

|||||

|

от величины емкости СÍ, |

|

|

|

|

|||||

|

напряжения питания UÏ |

|

|

|

|

|||||

|

и частоты f = 1/T и может |

|

|

|

|

|||||

|

быть определена как |

|

|

|

|

|||||

|

Ð |

ïîò |

= U |

2C |

Í |

f /2, ãäå f – |

|

|

|

|

|

|

|

Ï |

|

|

|

|

|

||

|

частота работы ключа. |

|

|

|

|

|||||

|

|

3. В переходном ре- |

|

|

|

|

||||

|

жиме при выключении |

|

|

|

|

|||||

|

транзистора мощность |

|

|

|

|

|||||

|

потерь |

значительно |

|

|

|

|

||||

|

меньше других состав- |

à) |

|

|

|

|||||

|

ляющих и на практике |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

||||||

2001 |

ею можно пренебречь. |

|

|

|

|

|||||

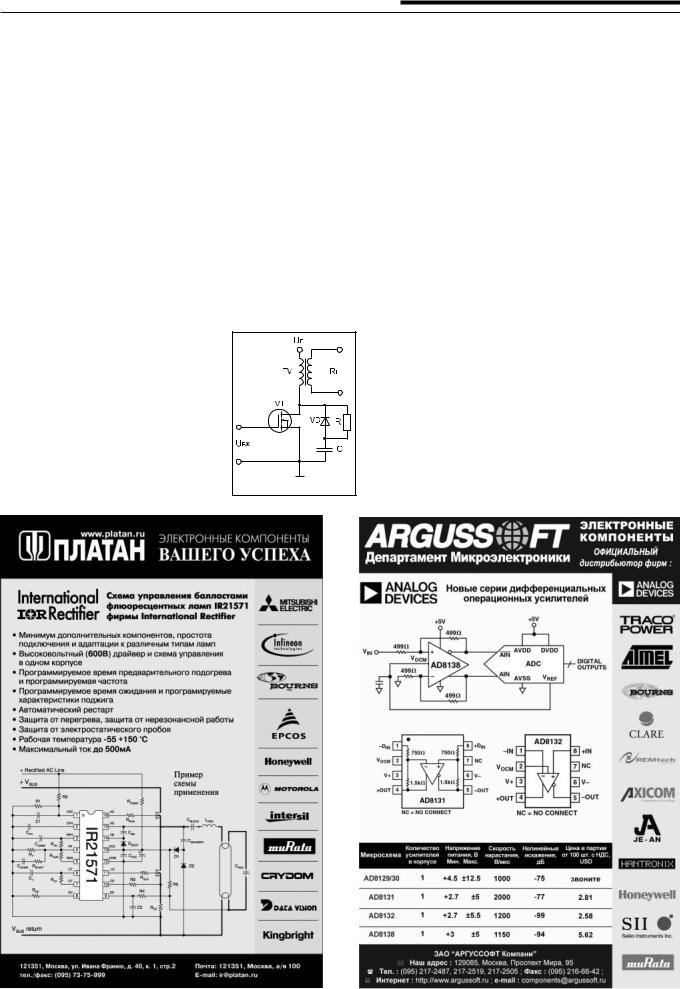

Индуктивная нагруз- |

|

|

|

|

||||||

июнь |

êà |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При индуктивном ха- |

|

|

|

|

|||||

рактере нагрузки (рис. 3а) |

|

|

|

|

||||||

6 |

|

|

|

|

||||||

возможны два режима ра- |

|

|

|

|

||||||

№ |

|

|

|

|

||||||

боты ключа: с прерывис- |

|

|

|

|

||||||

Схемотехника |

|

|

|

|

||||||

тым током нагрузки и не- |

|

|

|

|

||||||

прерывным. |

|

|

|

|

|

|||||

|

Режим прерывистого |

|

|

|

|

|||||

тока характеризуется |

á) |

|

|

â) |

||||||

тем, что к моменту вклю- |

|

|

||||||||

Ðèñ. 3 |

|

|

|

|||||||

чения МДП-транзистора |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

источники питания

при неизменном напряжении на тран-

зисторе UÊË = UÏ.

Максимальное значение мгновенной мощности ограничивается на уровне

ÐÑÈ ÌÀÊÑ = UÏ IÍ. Время выключения приближенно рассчитывается как tÂÛÊË =

2,2 RÃ ÑÇÈ.

В режиме непрерывного тока индуктивности основное отличие в работе ключа с индуктивной нагрузкой наблюдается при включении. Это отличие заключается в том, что к моменту включе- ния транзистора в индуктивности LÍ и диоде VD0 протекает ток. При этом диод VD0 ведет себя как конденсатор, емкость которого складывается из его барьерной и диффузионной емкостей. Следовательно, нагрузка ключа в режиме непрерывного тока индуктивности, носит емкостной характер, а рабочая точка на этапе включения перемещается из положения 1 в положение 6 и затем в положение 3. При выключении транзистора переходные процессы в режиме непрерывного тока имеют такой же характер, что и в режиме прерывистого тока.

Рассмотренные особенности работы ключа на нагрузку с индуктивным характером позволяют сделать следующие выводы.

1.При индуктивном характере нагрузки в схему должен быть введен нулевой диод.

2.В режиме прерывистого тока мощность потерь при включении значительно меньше всех других составляющих.

3. Наиболее опасным для транзистора |

|||

при индуктивном характере нагрузки с |

|||

обратным диодом является процесс вык- |

|||

лючения, так как максимальное значение |

|||

мгновенной мощности, выделяемой на |

|||

стоке, определяется произведением на- |

|||

пряжения питания на ток нагрузки. |

|

||

4. В режиме непрерывного тока тран- |

|||

зисторный ключ испытывает большие |

|||

перегрузки по мощности как при вклю- |

|||

чении, так и при выключении. |

|

||

Проведенный анализ работы сило- |

|||

вого ключа при различных характерах |

|||

нагрузки показывает, что для получе- |

|||

ния минимальных потерь на этапе |

|||

включения транзистора необходима |

|||

траектория движения рабочей точки, |

|||

характерная для индуктивной нагруз- |

|||

ки в режиме прерывистого тока индук- |

|||

тивности, а на этапе выключения – как |

|||

в случае емкостной нагрузки. Для по- |

|||

лучения оптимальных траекторий ра- |

|||

бочей точки ключа, в его схему вводят |

|||

|

специальные |

||

|

цепи форми- |

||

|

рования тра- |

||

|

ектории. |

|

|

|

Îäèí èç âà- |

||

|

риантов такой |

||

|

цепи, наибо- |

||

|

лее часто при- |

||

|

меняемой |

â |

|

|

ключевых ис- |

||

|

точниках пита- |

||

Ðèñ. 4 |

ния и форми- |

||

рующей траек- |

|||

|

|||

торию рабочей точки транзистора на этапе выключения, показан на рис. 4 [2]. Конденсатор, подключенный параллельно транзистору, создает режим работы ключа с емкостным характером нагрузки. Для уменьшения влияния этого конденсатора на этапе включения, последовательно ему вводят цепь диодрезистор. Резистор ограничивает вели- чину разрядного тока конденсатора. Следует отметить, что введение формирующих цепей, облегчающих коммутационные режимы транзистора, вызывает появление дополнительных потерь. Это необходимо учитывать при проектировании ключевых устройств.

Анализ и расчет более сложных цепей формирования траектории рабочей точки транзистора при комплексном характере нагрузки будет рассмотрен в следующей статье.

Имя Ремнев, Имя Смердов

Литература

1.В. В. Бачурин, В. П. Дьяконов,

À.М. Ремнев, В. Ю. Смердов. Схемотехника устройств на мощных полевых транзисторах. – М.: Радио и связь, 1994, с. 280.

2.В. П. Дьяконов, А. М. Ремнев, В. Ю. Смердов. Особенности ремонта узлов радиоэлектронной аппаратуры на МДП-транзисторах. – Ремонт и сервис электронной техники, ¹11, 1999, с. 57–60.

11