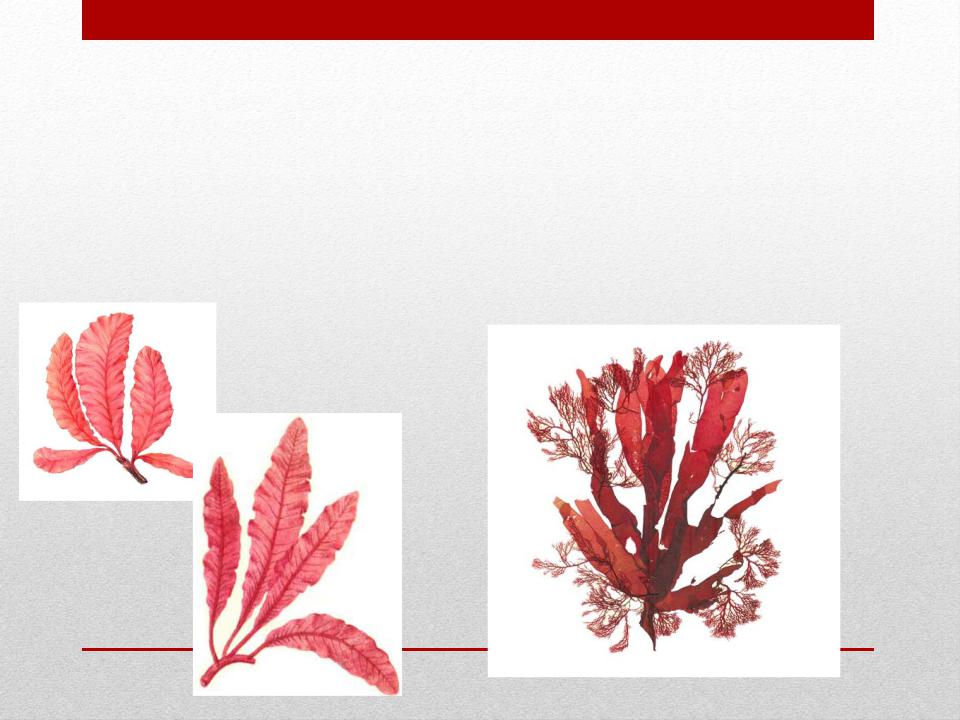

- •Отдел Красные водоросли, или Багрянки (Rhodophyta)

- ••Отдел включает около 4000 видов. Это многоклеточные, нитчатые формы,

- •Размножение и циклы развития

- •Размножение и циклы развития

- •Класс Бангиевые (Bangiophyceae)

- •Класс Флоридеевые (Florideophyсеае)

- •Порядок Немалионовые

- •Порядок Немалионовые

- •Порядок Криптонемиевые

- •Порядок Церамиевые

- •Порядок Церамиевые

- •Порядок Церамиевые

- •(Gigartiniales)

- •Значение

- •Происхождение и родственные связи

- •Основные способы размножения у

- •РАСПРОСТРАНЕНИЕ И

- •ВОДОРОСЛИ ЧЁРНОГО МОРЯ

- •ВОДОРОСЛИ ЧЁРНОГО МОРЯ

Порядок Церамиевые

(Ceramiales)

•Полисифония широко распространена как в северных, так и южных морях, представляет собой ветвящийся кустик темно-малинового цвета, сложенный из нитевидных ветвей. По оси ветвей проходит ряд узких длинных клеток (центральный сифон), окруженных слоем коротких коровых клеток. У некоторых видов кора многослойна.

•У ряда Флоридеевых гонимобласт окружает оболочка. В таком случае эта структура называется цистокарп. В карпоспорангиях образуются карпоспоры, которые прорастают в диплоидный тетраспорофит. На тетраспорофите в тетраспорангиях происходит редукционное деление. Гаплоидные тетраспоры прорастают в гаплоидный гаметофит. Этот жизненный цикл с чередованием поколений: одного гаплоидного – гаметофит и двух диплоидных – карпоспорофит и тетраспорофит – встречается у большинства красных водорослей, но существует ряд отклонений от него, в зависимости от вариабельности условий в окружающей их среде.

•Многие фикологи считают цистокарп самостоятельной генерацией, или дополнительной фазой жизненного цикла. Карпоспорофит – третья фаза жизненного цикла багрянок, которая развивается на женском гаметофите и ведет паразитический образ жизни. Итак, у родофит преобладает гаплодиплобионтный цикл с 3 многоклеточными фазами, две из которых диплоидные. Происхождение таких сложных жизненных циклов, в которых от одного оплодотворения может возникнуть один или несколько цистокарпов с сотнями или тысячами диплоидных карпоспор – это эволюционная компенсация за потерю жгутиков и компенсаторная адаптация на низкую степень оплодотворения, которая обеспечивает выживание и умножение диплоидных спор с двойной (материнской и отцовской) наследственностью.

Порядок Церамиевые

(Ceramiales)

•Это наиболее высокоорганизованный и богатый видами порядок красных водорослей. В цикле развития ясно выражена изоморфная смена поколений. Бесполое размножение тетраспорами. Ауксилярные клетки в числе двух или одной обычно расположены вблизи карпогона, образуя прокарпий. После оплодотворения брюшная часть карпогона делится надвое без редукционого деления ядра и дает два коротких выроста — ообластемные нити. Они достигают рядом лежащих ауксилярных клеток и сливаются с ними. После этого ядро делится кариокинетически, делятся и клетки, из них развиваются цистокарпии (обычно два). Представители порядка: каллитамнион, церамиум, полисифония, делессерия.

•Церамиум, как и каллитамнион, распространен в неглубокой зоне моря и представляет собой кустик из дихотомически ветвящихся нитей.

•Делессерия широко распространена в северных морях и, в частности, у нас в Баренцевом и Белом морях является одной из основных форм глубоководной зоны. Это наиболее сложная по расчленению таллома водоросль. Она имеет вид кустика, на стеблевидной части которого сидят ярко-красные, розовые листовидные пластинки с перистым жилкованием.

(Gigartiniales)

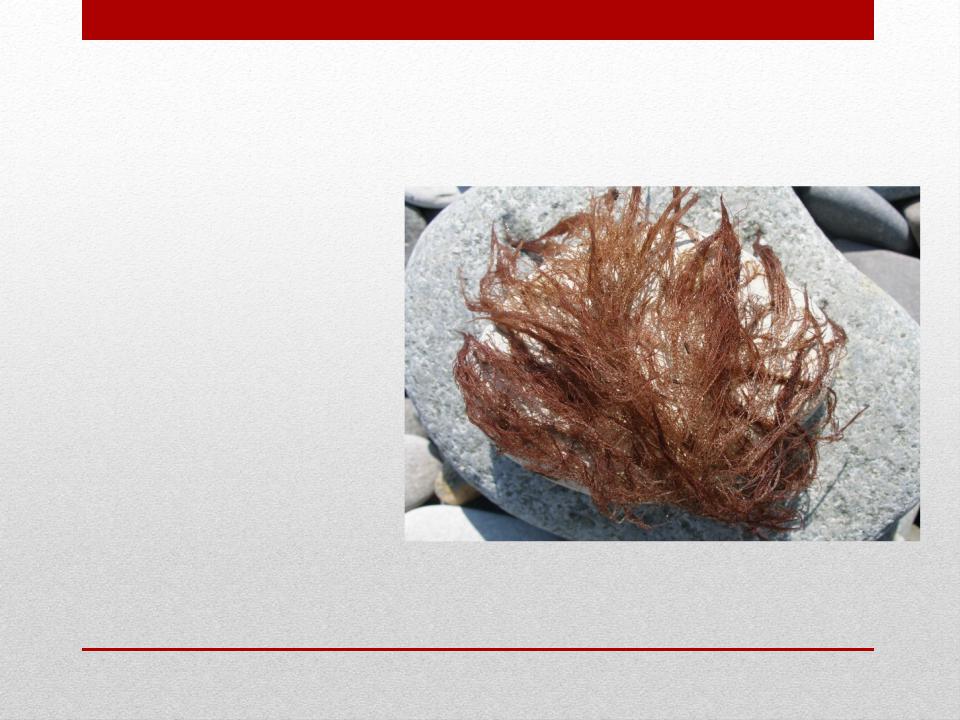

•Гаметофит и спорофит морфологически сходны. Таллом многослойный, у большинства пластинчатый, цилиндрический, у некоторых нитевидный, дихотомически или просто ветвящийся. Тетраспорангии погружены в слоевище, цистокарпы также погружены в слоевище или развиваются на его поверхности и окружены специальной оболочкой. К этому порядку относится анфельция, грацилярия, филлофора, гигартиния.

•Анфельция распространена в Северном Ледовитом океане, северной половине Атлантического океана, на севере Тихого океана, у Южной Америки в Субантарктиде. Имеет густо разветвленное слоевище, до 20 см высоты, вначале прикрепленное к камням, позднее свободно лежащее на грунте и сильно разрастающееся в густые обширные массы до 50 см в поперечнике. Моноспоры развиваются на поверхности слоевища в специальных выростах. Цистокарпии неизвестны.

•Грацилярия встречается на камнях и раковинах в теплых морях Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Один вид встречается в Черном море. Слоевище пластинчатое или цилиндрическое, до 20

— 25 см длины, дихотомически или неправильно разветвленное. Внутренний слой слоевища состоит из нескольких рядов плотно соединенных клеток, коровой слой образован 2-мя рядами плотно- соединенных клеток.

•Филлофора встречается в северных морях Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Один вид её встречается в массе на юго-западном побережье Черного моря, свободно лежит на грунте, образуя громадные скопления — филлофоровое море. Филлофора имеет пластинчатый или разветвленный таллом до 20 — 50 см длины, с линейными, клиновидными или округлыми ветвями, или со стебельком и разветвлённой пластинкой, со средним ребром и курчавыми краями. Тетраспорангии развиваются на краю пластины в особых выростах. Цистокарпы погружены в слоевище или выступают на поверхность и окружены мелкоклеточными нитями.

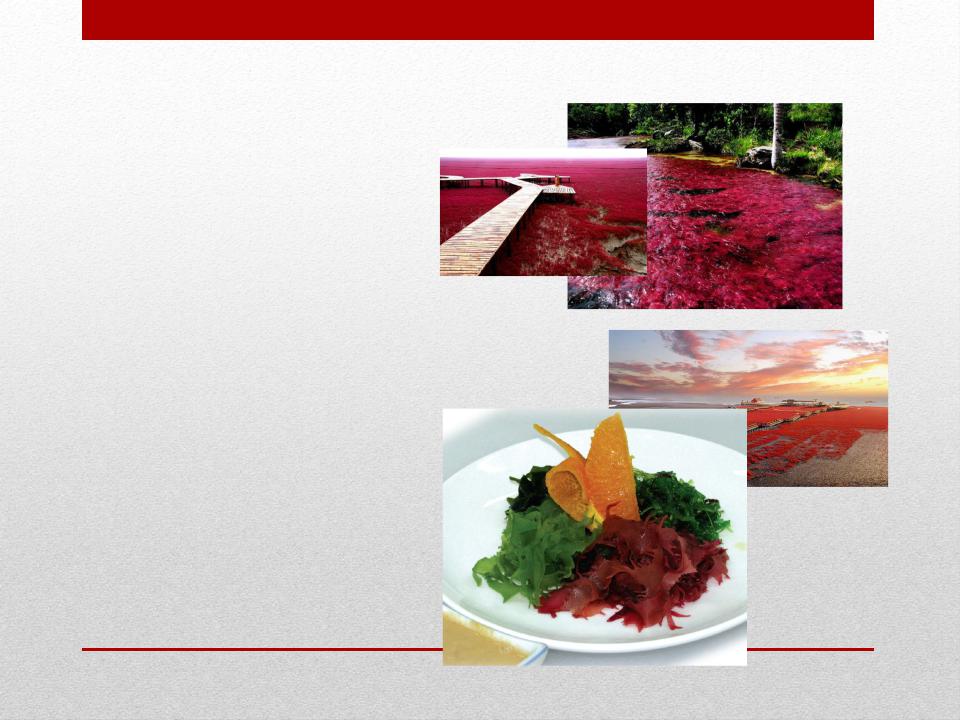

Значение

•Некоторые красные водоросли (порфира, родимения и др.) под названием «красный морской салат» употребляются в пищу. В Японии, например, близ устьев рек и в заливах широко культивируют порфиру. Из некоторых красных водорослей (гелидиум, грацилярия, филлофора, анфельция и др.) получают агар-агар

— студенистое вещество, используемое в кондитерской промышленности при изготовлении мармелада, в пищевой — для добавления в хлеб, в бумажной и текстильной промышленности — для придания глянца и плотности бумаге и тканям. В лабораторных биологических исследованиях агар- агар используется как твердая среда, на которой культивируют бактерии, грибы и водоросли.

Происхождение и родственные связи

•Эти водоросли — сравнительно молодая группа, ископаемые остатки их известны из мелового периода. Сомнительные остатки указываются в палеозое. Родственные связи современных красных с другими группами в настоящее время установить нельзя. Отсутствие жгутиковых стадий в цикле развития, своеобразный половой процесс не позволяют сближать их ни с какой группой низших растений, имеющих жгутиковую стадию. Происхождение их остается неясным. Некоторые альгологи высказывают предположение, что красные водоросли имели общих предков с сине-зелеными. Но последние и до настоящего времени сохранились на низшей ступени развития, тогда как красные значительно эволюционировали. Простейшие же представители, потомками которых являются современные красные, вымерли, и остатки их не сохранились. Несомненно, что красные водоросли являются самостоятельной ветвью эволюции низших растений, и, по-видимому, предками их были также простейшие первичные водоросли. Эволюция красных шла, возможно, от амебоидных форм, или коккоидных, не проходивших монадную стадию.

Основные способы размножения у

водорослей — вегетативное, бесполое и половое

•Вегетативное размножение — это размножение отдельными частями слоевища или делением клетки на две новые. Если при таком делении клетки остаются связанными с помощью слизи, то образуются колонии.

•При бесполом размножении в слоевище формируются особые споры, которые прорастают в новые особи. Такие споры могут быть подвижными (зооспоры) или неподвижными (апланоспоры).

•При половом воспроизведении образуются половые клетки (гаметы), после попарного слияния, которых формируется зигота, дающая начало новым особям.

•Основные типы полового процесса у водорослей: изогамия (слияние неразличимых по строению и подвижности гамет), гетерогамия (слияние подвижных гамет, отличающихся по размерам), оогамия (слияние крупной неподвижной яйцеклетки с мелким подвижным сперматозоидом) и конъюгация (слияние протопластов двух вегетативных клеток).

•У одних водорослей одна и та же особь дает гаметы или споры в зависимости от возраста и условий окружающей среды. У других функции бесполого и полового размножения выполняют разные особи. В таком случае растения, на которых развиваются органы бесполого размножения, называются спорофитами, а те, на которых развиваются половые органы, — гаметофитами. Эти два поколения в цикле развития организма могут сильно отличаться по структуре или, наоборот, быть очень похожими друг на друга морфологически.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ВОДОРОСЛЕЙ

•Отделы водорослей сильно различаются по числу описанных видов и по их распространенности. Всего в мире зарегистрировано более 28 тысяч видов водорослей (во флоре нашей страны их значительно меньше). При этом большинство видов водорослей — микроскопические формы (из них на одни только диатомовые приходится около 15 тысяч видов). Подавляющее большинство макрофитов принадлежит к морским бурым и красным водорослям. В морях России отмечено всего около 800 видов макрофитов, причем преобладают из них не более 200.

•Приспосабливаясь к разнообразным внешним условиям, водоросли обеспечили себе повсеместное распространение. Они встречаются повсюду: в морях, океанах, пресноводных водоемах, в снегу и в горячих источниках, в почве, на коре деревьев, на скалах и т.д. Некоторые водоросли существуют в симбиозе с беспозвоночными животными, а также с грибами, образуя лишайники.

ВОДОРОСЛИ ЧЁРНОГО МОРЯ

•В прибойной полосе на уровне воды в некоторых местах скалистого побережья Крыма и Кавказа можно встретить немалион червеобразный (Nemalion lubricum). Эта багрянка, имеющая вид слизистых желтоватых или розовых «червяков», часто образует клубковидные скопления.

•Здесь же встречаются виды кладофоры, церамиума и сцитосифона. Несколько глубже уровня воды располагается пояс кораллины.

•На глубине 0,5 м в местах, защищенных от прибойной волны, растет падина павлинья (Раdina pavonia), очень заметная бурая водоросль в виде веерообразной пластинки на тонком черешке.

•Ниже зоны цистозейры отмечаются обычно заросли филлофоры, образующей целые поля на глубине 10 м и больше. В Черном море распространены три вида филлофоры: филлофора ребристая (Phyllophora nervosa), филлофора Броди (Ph. brodiaei) и филлофора пленчатолистная (Ph. membranifolia). Последний вид встречается реже.

ВОДОРОСЛИ ЧЁРНОГО МОРЯ

•Для загрязненных и опресненных участков Черного моря характерно массовое развитие зеленых водорослей: видов кладофоры, энтероморфы, ульвы; из красных здесь отмечены церамиум и каллитамнион (Calliihamnion).

•Зеленые сифоновые водоросли, типичные для тропических морей, в Черном море представлены каулерпой прорастающей (Caulerpa prolifera), кодиумом червеобразным (Codium tomentosum), бриопсисом перистым (Bryopsis plumosa) и некоторыми другими.