- •ВВЕДЕНИЕ

- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. ЭЛЕМЕНТЫ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. ПРОСТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЛИНЗОВОЙ ОБОРАЧИВАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ

- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП

- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МИКРОСКОП С ОКУЛЯР-МИКРОМЕТРОМ

- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6. ПРОЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА

- •ЛИТЕРАТУРА

- •ПРИЛОЖЕНИЕ А. (РЕКОМЕНДУЕМОЕ)

Р. Декарт. Диоптрика

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. ПРОСТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Лабораторная работа выполняется с целью изучения принципиальной

оптической схемы простой телескопической системы и ее основных оптических характеристик; получения навыков проведения габаритного расчета, компьютерного проектирования и оценки качества изображения оптических систем указанного типа. В процессе выполнения лабораторной работы студенту необходимо решить следующие задачи:

1)провести габаритный расчет простых телескопических систем, построенных по схемам Кеплера и Галилея;

2)осуществить выбор компонентов системы из архивов оптических систем и компоновку схемы;

3)провести проверочные расчеты телескопических систем по программам автоматизированного расчета оптики и проанализировать параксиальные и аберрационные характеристики полученных систем;

4)получить навыки оформления оптических схем телескопических систем и выпуска рабочих чертежей оптических деталей.

2 КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ Телескопические системы предназначены для наблюдения за предметами,

удаленными от системы на большое расстояние. Простые телескопические системы состоят из двух силовых элементов: объектива и окуляра. Дополнительно в них могут быть введены сетка, защитное стекло, зеркала или призмы. Примеры использования простых телескопических систем (зрительных труб): геодезические, астрономические приборы, театральный бинокль.

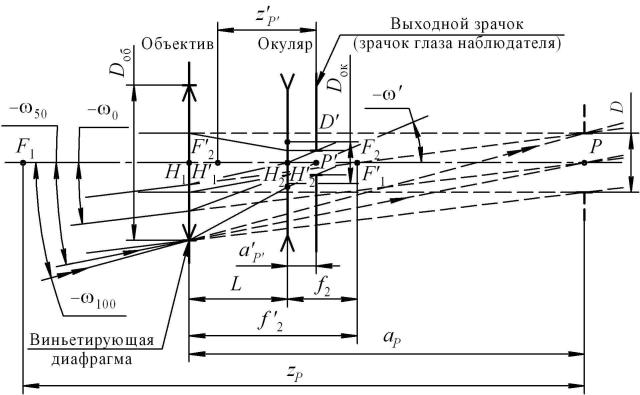

На рисунке 2.1 показана в тонких компонентах телескопическая система

сходом осевого и наклонного пучка лучей. Система центрированная, при этом задний фокус объектива совмещен с передним фокусом окуляра. Рассматриваем наиболее используемый случай, когда компоненты системы расположены в воздухе.

Рисунок 2.1. Простая телескопическая система

Для телескопических систем видимое, линейное, угловое увеличения

являются постоянными величинами и связаны между собой зависимостью

Γ |

|

= γ |

0 |

= |

1 |

|

= |

D |

= |

tgω' |

= − |

fоб' |

. |

(2.1) |

||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

T |

|

|

β0 |

|

|

D' tgω |

|

fок' |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Продольное увеличение определяется по формуле |

|

|||||||||||||||

α |

0 |

= β 2 |

= |

|

|

1 |

|

. |

|

(2.2) |

|

|||||

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

0 |

|

Γ |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Т |

|

|

|

|

||||

Длина телескопической системы определяется суммой задних фокусных расстояний объектива и окуляра:

L = f'об+ f'ок . |

(2.3) |

|||||

Учитывая, что |

|

|||||

ГТ = − |

fоб' |

, |

|

|

(2.4) |

|

|

||||||

|

|

fок' |

|

|||

из формулы (2.3) можно найти выражения для фокусных расстояний |

||||||

объектива |

|

f'об и окуляра |

f'ок телескопической системы через ее длину и |

|||

видимое увеличение: |

|

|||||

f'об = |

|

ΓT L |

|

|||

|

|

; |

(2.5) |

|||

Γ −1 |

||||||

|

|

T |

|

|||

f'ок = |

|

L |

|

|||

|

. |

(2.6) |

||||

1 − Γ |

||||||

|

|

T |

|

|||

Связь между углами наклонных пучков лучей в пространстве предметов |

||||||

и пространстве изображений следующая: |

||||||

tgω' = ΓTtgω. |

(2.7) |

|||||

Положения входного и выходного зрачков в телескопической системе связаны соотношением

z' |

= |

zP |

, |

(2.8) |

|

||||

P' |

|

Γ 2 |

|

|

|

|

T |

|

|

где |

|

z' |

– координата, определяющая положение выходного зрачка |

|

|

|

P' |

|

|

относительно заднего фокуса окуляра;

zP – координата, определяющая положение входного зрачка относительно

переднего фокуса объектива.

Разрешающая способность ψ телескопической системы хорошего качества изображения при работе совместно с глазом определяется, с одной стороны, дифракцией излучения на входном зрачке

ψ = |

120" |

, |

(2.9) |

|

|||

|

D |

|

|

ас другой стороны, разрешающей способностью глаза, которая при D'

≈2 мм составляет примерно 1 угловую минуту, и, следовательно,

ψ = |

60 " |

. |

(2.10) |

|

|||

|

ΓТ |

|

|

Для полного использования глазом разрешающей способности трубы ее полезное увеличение должно определяться как

Γ |

= |

60" |

|

= |

60" D |

= |

1 |

D . |

(2.11) |

|

|

|

|

||||||

Т |

|

ψ |

120" |

|

2 |

|

|

||

|

|

|

|

заданном значении увеличения ΓТ диаметр |

|||||

Из |

этого |

следует, |

что при |

||||||

входного зрачка должен иметь размер, определяемый формулой D = 2 ΓT, с тем,

чтобы обеспечить дифракционную разрешающую способность. Дальнейшее увеличение ΓТ при сохранении диаметра входного зрачка не будет

способствовать увеличению ее разрешающей способности.

Если фокусные расстояния объектива и окуляра в телескопической системе имеют одинаковые знаки (положительные), то такую телескопическую систему называют системой Кеплера. Схема именно такой системы изображена на рисунке 2.1. Она дает перевернутое изображение предметов. Входной зрачок в такой системе обычно либо располагается перед объективом, либо

совпадает с оправой объектива (в этом случае zP = f'об ). Тогда удаление

выходного зрачка s'P' от последней поверхности окуляра с учетом соотношения (2.8) определится по формуле:

s' |

= s' |

+ z' |

= s' + |

zP |

, |

(2.12) |

|

Γ2 |

|||||||

P |

F |

P' |

F' |

|

|

||

|

|

|

|

T |

|

|

где s'F' – задний фокальный отрезок окуляра.

Если входной зрачок не совпадает с оправой объектива, то световой диаметр объектива равен либо диаметру входного зрачка, либо определяется по формуле

D1 = −2aPtgω + 2m , |

(2.13) |

если величина последнего превышает диаметр входного зрачка. Здесь 2m – размер крайнего наклонного пучка лучей в плоскости входного зрачка. Отношение 2m / D определяет коэффициент виньетирования наклонных пучков лучей при симметричном виньетировании. При несимметричном виньетировании вводится коэффициент виньетирования для верхних и нижних лучей наклонного пучка. Физически виньетирование осуществляется виньетирующими диафрагмами, роль которых могут выполнять оправы объектива, окуляра или специальные диафрагмы.

Диаметр полевой диафрагмы Dпд , которая устанавливается в задней фокальной плоскости объектива телескопической системы Кеплера, равен

Dпд = 2 f'об |

|

tgω |

|

= 2 f'ок |

|

tgω' |

|

. |

(2.14) |

|

|

|

|

При расчете телескопических систем объективы и окуляры часто выбирают из каталогов (архивов). Если выбранный окуляр соответствует требуемому по величине углового поля, фокусного расстояния и удаления выходного зрачка, то обычно не возникает необходимости в габаритном расчете хода лучей осевого и наклонного пучка лучей по формулам произвольных тангенсов, а световые диаметры линз окуляра определяются по результатам расчета действительных лучей при проверочном расчете оптической системы.

В плоскости полевой диафрагмы может устанавливаться сетка – плоскопараллельная пластина со шкалой и различными знаками, изображение которых при наблюдении через окуляр накладывается на изображение предметов. Плоскость делений сетки совмещается с плоскостью действительного изображения.

Диаметр сетки Dс выбирается как Dс = Dпд + D , где крепление. Толщина сетки выбирается из соотношения:

|

1 |

|

1 |

|

|

||

dс = |

|

÷ |

|

|

Dс . |

(2.15) |

|

8 |

10 |

||||||

|

|

|

|

||||

Интервал делений aс на сетке рассчитывается в соответствии с ценой деления с сетки:

aс = f'об tgс. |

(2.16) |

Толщина штриха t на сетке задается такой, чтобы его угловая величина γ за окуляром составляла от 2 до 4 угловых минут, при этом t = f'ок tgγ .

При установке плоскопараллельной пластинки толщиной dс из стекла с показателем преломления n расстояние между объективом и окуляром

телескопической системы увеличивается на величину удлинения луча плоскопараллельной пластинкой:

с = |

n −1 |

dс . |

(2.17) |

|

|||

|

n |

|

|

Для компенсации аметропии глаза наблюдателя вводится диоптрийная подвижка окуляра, величина которой для положительного окуляра может быть рассчитана по следующей формуле:

= |

f'ок2 N |

, |

(2.18) |

|

|||

1000 |

|

|

|

в которой обычно принимают N = ± 5 диоптрий.

По простым телескопическим системам Кеплера см., например, [1, c. 434 –

439], [2], [3], [8].

В отличие от телескопической системы Кеплера, зрительная труба Галилея имеет отрицательный окуляр и дает прямое изображение предмета. Она применяется главным образом в наблюдательных системах, например, театральных биноклях, в визирах фотоаппаратов, а также в качестве составной части сложных оптических систем. Рассмотрим оптическую схему телескопической системы Галилея в тонких компонентах, предназначенную для визуальных наблюдений, т. е. для работы непосредственно с глазом человека (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2. Телескопическая система Галилея

Формулы (2.1) – (2.13) справедливы при габаритном расчете телескопической системой как с положительным, так и с отрицательным окуляром. Однако выходным зрачком телескопической системы Галилея является зрачок глаза наблюдателя, поэтому ее габаритный расчет проводится с учетом положения и размера последнего. В этом случае оправы объектива и окуляра являются виньетирующими диафрагмами. Поскольку в телескопической системе Галилея отсутствует действительное промежуточное изображение, то непосредственно в неё не может быть введена сетка.

Если глаз наблюдателя (выходной зрачок телескопической системы) расположен на расстоянии a'P' от задней главной плоскости окуляра, то

z'P' = a'P' − f'ок , |

(2.19) |

и, согласно формуле (2.8), можно записать:

z |

P |

= ( a' |

− f' |

)Γ2 . |

(2.20) |

|

F' |

ок |

T |

|

То есть входной зрачок системы будет мнимым и находится справа за объективом. Расстояние от главной плоскости объектива до входного зрачка:

aP = zP − f'об . |

(2.21) |

Соотношение между диаметрами входного и выходного зрачков, как и в любой телескопической системе, определяется по формуле (2.1):

D = ΓT D' . |

(2.22) |

Так как в системе Галилея отсутствует промежуточное действительное изображение, а оправа объектива является виньетирующей диафрагмой, то в пространстве предметов поле зрения не имеет резких границ, освещенность изображения на краю поля постепенно падает до нуля, и при габаритном расчете телескопической системы Галилея обычно определяют величины угловых полей для различных коэффициентов виньетирования:

2ω0 , 2ω'0 – угловое поле системы Галилея в пространстве предметов и

соответственно в пространстве изображений при отсутствии виньетирования; 2ω50 , 2ω'50 – при 50%-ном виньетировании наклонных пучков;

2ω100 , 2ω'100 – при 100%-ном виньетировании наклонных пучков.

Связь между углами в пространстве изображений и в пространстве предметов в соответствии с формулой (2.1), следующая: tgω'ок = ΓTtgω .

Величина углового поля зависит от диаметров объектива, зрачка глаза и положения входного зрачка системы. Для определения служат следующие формулы:

|

tgω |

|

= |

Dоб − DP |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||||

− |

0 |

|

|

|

2aP |

|

|

||

при отсутствии виньетирования: |

|

|

|

|

; |

|

|||

|

tgω |

= |

Dоб |

|

|

|

|||

|

|

|

|

||||||

− |

50 |

|

|

2aP ; |

|

|

|||

при 50%-ном виньетировании: |

|

|

(2.23) |

||||||

|

tg ω100 |

= |

Dоб + DP |

|

|||||

− |

|

2aP . |

|||||||

при 100%-ном виньетировании: |

|

|

|

|

|

||||

Именно из-за виньетирования наклонных пучков телескопические системы Галилея имеют небольшое увеличение и малое угловое поле.

При расчете диоптрийной подвижки для компенсации аметропии AR глаза

наблюдателя в телескопической системе с отрицательным окуляром необходимо пользоваться не приближенной формулой (2.18), а точной – (2.24):

= f'ок AR , (2.24) 1000 + z'P' AR

расчет по которой дает разные величины диоптрийной подвижки для положительной и отрицательной аметропии. Обычно принимают AR = ±5 дптр.

Допустимые значения аберраций в телескопических системах.

Поскольку приемником изображения в визуальных телескопических системах является глаз наблюдателя, то остаточные аберрации оптической системы считаются допустимыми, если их величины соизмеримы с разрешающей способностью глаза и возможностью его аккомодационного аппарата. Даже при оптимальных условиях наблюдения (высокий контраст и достаточная яркость) острота зрения имеет значительные индивидуальные вариации: для центрального зрения при отсутствии аметропии она колеблется в пределах от 1 до 2. Бинокулярная острота зрения выше монокулярной примерно в 1,3 раза. Существует много как эндогенных, так и экзогенных факторов, снижающих остроту зрения [7]. Поэтому при расчете дневных визуальных оптических систем, к которым и относятся телескопические системы, рассчитываемые в данной лабораторной работе, принято считать, что острота зрения глаза наблюдателя равна 1, что соответствует предельному углу разрешения глаза, равному 1 угловой минуте.

Допустимые значения полевых аберраций, прежде всего кривизны изображения и астигматизма, определяются аккомодационной способностью глаза и глубиной фокусной области глаза.

Наибольший объем аккомодации глаза колеблется в широких пределах в зависимости от возраста: 14 дптр (в возрасте 10 лет); 8 дптр (20-30 лет); менее 1 дптр (после 60 лет). Эти величины соответствуют эмметропическому глазу, максимальному контрасту и оптимальной освещенности объекта. Наличие аметропии, низкий контраст объекта с фоном, низкая освещенность приводят к снижению объема аккомодации.

Возможность одновременного, без аккомодации, наблюдения объектов глазом определяется глубиной его фокусной области (этот параметр для глаза эквивалентен глубине резко изображаемого пространства объектива, работающего без перефокусировки). Глубина фокусной области глаза зависит от диаметра последнего и колеблется от 0,3 до 1,7 дптр (при изменении диаметра зрачка от 8 до 1 мм соответственно). Для диаметра зрачка 2 ÷ 5 мм глубина фокусной области составляет 0,88 ÷ 0,4 дптр. Сравнение величин объема аккомодации и глубины фокусной области объясняет, почему допуск на кривизну изображения назначается более жестким, если в оптической системе

имеются сетки, шкалы или иные знаки, которые должны наблюдаться одновременно с наблюдением объектов.

Опытным путем установлено, что если астигматизм оптической системы превышает 0,5 дптр, то наблюдатели отмечают снижение качества изображения.

На основании вышесказанного, а также учитывая опыт эксплуатации оптических приборов, можно рекомендовать следующие допустимые величины остаточных аберраций оптических систем дневных визуальных телескопических приборов:

−сферическая и сферохроматическая аберрации не должны превышать

1÷ 2 угловые минуты;

−кома не должна превышать 1 ÷ 3 угловые минуты;

−астигматизм не должен превышать 0,5 дптр;

−кривизна изображения не должна превышать 3 дптр (если в системе отсутствуют шкалы, сетки и т. п.);

−при наличии в системе шкал или сеток кривизна изображения не должна превышать 0,5 дптр в пределах поля зрения, соответствующего угловой величине этих шкал или сеток.

Допустимая величина дисторсии зависит от назначения системы. Практически установлено, что в зрительных трубах можно считать допустимой

величину относительной дисторсии в 3,5%, а при использовании широкоугольных окуляров (угловое поле более 60о) – до 11% и более [8]. В углоизмерительных, прицельных телескопических системах допуск на дисторсию может назначаться более жестким и определяется частными техническими условиями.

В этой и последующих лабораторных работах перед студентом не ставится задача корригирования аберраций системы. Студент должен получить навыки проведения габаритных расчетов, компоновки оптических систем различных типов из типовых элементов (объективов, окуляров и т. д.), моделирования оптической системы по компьютерным программам, оценки качества изображения по результатам проверочных аберрационных расчетов.

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ По указанию преподавателя лабораторная работа может выполняться либо

для двух типов простых телескопических систем, либо только для одного (например, только для монокуляра театрального бинокля).

3.1 Простая телескопическая система Кеплера Исходными данными для разработки оптической схемы телескопической

системы Кеплера обычно являются: видимое увеличение ΓТ , диаметр

выходного (входного) зрачка D'P' ( DP ), угловое поле системы в пространстве предметов 2ω, положение выходного (входного) зрачка S'P' ( SP ), длина системы L, разрешающая способность ϕ, коэффициент виньетирования kω , цена деления сетки с. Часть данных задается заказчиком, а часть принимается

разработчиком самостоятельно при расчете оптической схемы. В таблице 2.1 приведены исходные данные для различных вариантов лабораторной работы.

Таблица 2.1. Исходные данные для расчета телескопической системы Кеплера

№ |

ΓТ, |

2ω , |

L, |

D'P' , |

DP , |

S'P' , |

ϕ , |

С, |

вар. |

крат |

град |

мм |

мм |

мм |

мм |

угл. с |

угл. мин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-01 |

-2,0 |

20 |

60 |

- |

10 |

- |

- |

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-02 |

-2,5 |

15 |

90 |

5,0 |

- |

- |

- |

9 |

2-03 |

-3,0 |

16 |

80 |

4,0 |

- |

- |

- |

9 |

2-04 |

-3,5 |

13 |

150 |

- |

20 |

- |

- |

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-05 |

-4,0 |

12 |

200 |

- |

30 |

- |

- |

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-06 |

-4,5 |

12 |

160 |

- |

30 |

- |

- |

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-07 |

-5,0 |

10 |

100 |

3,0 |

- |

- |

- |

9 |

2-08 |

-5,5 |

10 |

- |

2,5 |

- |

15 |

- |

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-09 |

-6,0 |

8 |

- |

4,0 |

- |

25 |

- |

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-10 |

-6,5 |

6 |

- |

3,5 |

- |

15 |

- |

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-11 |

-7,0 |

5 |

- |

- |

28 |

12 |

- |

18 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-12 |

-7,5 |

5 |

- |

- |

24 |

12 |

- |

18 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-13 |

-8,0 |

4 |

- |

- |

32 |

15 |

- |

18 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-14 |

-8,5 |

4 |

200 |

- |

- |

- |

4 |

18 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-15 |

-9,0 |

5 |

200 |

- |

- |

- |

4 |

18 |

2-16 |

-9,5 |

5 |

230 |

- |

- |

- |

3 |

18 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-17 |

-10,0 |

4 |

300 |

- |

- |

- |

3 |

18 |

2-18 |

-10,5 |

4 |

- |

- |

- |

20 |

2 |

18 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-19 |

-11,0 |

4 |

- |

- |

- |

15 |

3 |

18 |

2-20 |

-11,5 |

4 |

- |

- |

- |

12 |

2 |

18 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Для всех вариантов принять, что входной зрачок совпадает с оправой объектива.

Перед выполнением лабораторной работы изучить теоретический материал по простой телескопической системе Кеплера.

Лабораторную работу рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

Провести габаритный расчет своего варианта телескопической системы.

1)Определить угловое поле окуляра в соответствии с формулой (2.1) и определить тип (типы) окуляра.

2)Рассчитать фокусное расстояние окуляра. Для этого, в зависимости от исходных данных, воспользоваться формулами (2.5), (2.6) или (2.12). При

расчете по последней формуле удобно ввести обозначение S'F'ОК = kf 'ок (где k

– коэффициент окуляра, зависящий от типа окуляра) и определить фокусное расстояние:

f' = |

S'P' |

. |

|

|

|||

ок |

k − |

1 |

|

|

Г |

||

|

|

||

3)По каталогам окуляров, в зависимости от требуемого фокусного расстояния и углового поля, выбрать ближайший окуляр.

4)Уточнить величину фокусного расстояния объектива, воспользовавшись формулой (2.1).

5)Рассчитать диаметр входного (выходного) зрачка по формулам (2.1),

(2.9) – (2.11).

6)Рассчитать величину относительного отверстия объектива.

7)Рассчитать удаление выходного зрачка (если оно не задано) по формуле (2.12).

8)Рассчитать разрешающую способность (если не задана в исходных данных).

9)Рассчитать диаметр полевой диафрагмы.

10)Рассчитать диоптрийную подвижку окуляра для 1 дптр.

Рассчитать сетку: диаметр, толщину плоскопараллельной пластинки, интервал делений, количество делений, толщину штрихов. При расчете количества делений принять, что шкала занимает примерно 2/3 ее светового диаметра.

По результатам расчета построить в масштабе в тонких компонентах телескопическую систему с ходом осевого и наклонного пучков лучей.

Осуществить выбор компонентов из каталогов, компоновку системы и ее проверочный аберрационный расчет:

1)Выбрать из каталогов [4, 5] конструктивные параметры окуляра и объектива, осуществить пересчет объектива на требуемое фокусное расстояние

иотносительное отверстие и скорректировать значения радиусов по ГОСТ 1807.

2)Рассчитать параксиальные характеристики выбранных объектива и окуляра на компьютере.

3)Рассчитать аберрации объектива и построить их графики.

4)Рассчитать осевые расстояния между последней поверхностью объектива и первой поверхностью сетки; между второй поверхностью сетки и первой поверхностью окуляра таким образом, чтобы плоскость делений сетки совпадала с плоскостью промежуточного действительного изображения, и изображение после окуляра находилось в бесконечности.

5)Выполнить расчет телескопической системы на компьютере. Рассчитать параксиальные характеристики, световые диаметры компонентов, а также аберрации осевого пучка, главных лучей и широких пучков лучей.

6)Построить графики аберраций и определить величины сферической

ихроматической аберраций, астигматизма, кривизны изображения, дисторсии, комы. Сделать вывод о допустимости величин остаточных аберраций системы.

7)Рассчитать коэффициент пропускания телескопической системы.

Выполнить чертеж принципиальной оптической схемы телескопической системы в соответствии с действующими стандартами. На схеме указать следующие характеристики: видимое увеличение; угловое поле оптической системы в пространстве предметов; диаметр выходного зрачка; удаление выходного зрачка от последней поверхности; предел разрешения; коэффициент пропускания, перемещение окуляра на 1 дптр.

Выполнить рабочие чертежи деталей в соответствии с действующими стандартами.

Оформить отчет по лабораторной работе.

3.2 Телескопическая система Галилея Исходными данными для расчета телескопической системы Галилея

обычно являются: видимое увеличение ΓТ , длина системы L, угловое поле

системы в пространстве предметов 2ω при заданном коэффициенте виньетирования или диаметр объектива, диаметр выходного зрачка D'P' ,

положение выходного зрачка S'P' . Часть данных задается заказчиком, а часть

принимается разработчиком самостоятельно при расчете оптической схемы. Разрабатываемая телескопическая система Галилея предназначена для визуальных наблюдений днем и в вечернее время при искусственном освещении (монокуляр театрального бинокля). В таблице 2.2 приведены данные для различных вариантов лабораторной работы.

Таблица 2.2. Исходные данные для расчета телескопической системы Галилея

|

№ вар. |

ΓТ, |

L, |

2ω50 , |

D, |

|

крат |

мм |

град |

мм |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

2-31 |

|

1,5 |

40 |

8 |

- |

|

|

|

|

|

|

2- 32 |

|

1,75 |

50 |

- |

18 |

|

|

|

|

|

|

2-33 |

|

2,0 |

60 |

6 |

- |

|

|

|

|

|

|

2-34 |

|

2,25 |

70 |

- |

30 |

|

|

|

|

|

|

2-35 |

|

2,5 |

80 |

- |

32 |

|

|

|

|

|

|

2-36 |

|

2,75 |

90 |

4 |

- |

|

|

|

|

|

|

2-37 |

|

3,0 |

100 |

- |

30 |

|

|

|

|

|

|

2-38 |

|

1,6 |

45 |

8 |

- |

|

|

|

|

|

|

2-39 |

|

1,8 |

60 |

- |

20 |

|

|

|

|

|

|

2-40 |

|

2,1 |

65 |

5 |

- |

|

|

|

|

|

|

2-41 |

|

2,3 |

75 |

4 |

- |

|

|

|

|

|

|

2-42 |

|

2,6 |

75 |

- |

25 |

|

|

|

|

|

|

2-43 |

|

2,8 |

85 |

- |

28 |

|

|

|

|

|

|

2-44 |

|

1,4 |

30 |

10 |

- |

|

|

|

|

|

|

2-45 |

|

1,7 |

40 |

8 |

- |

|

|

|

|

|

|

2-46 |

|

1,9 |

45 |

- |

18 |

|

|

|

|

|

|

2-47 |

|

2,2 |

50 |

- |

20 |

|

|

|

|

|

|

2-48 |

2,4 |

55 |

- |

22 |

|

|

|

|

|

2-49 |

2,7 |

60 |

4 |

- |

|

|

|

|

|

2-50 |

2,6 |

65 |

- |

28 |

|

|

|

|

|

Перед выполнением лабораторной работы изучить теоретический материал по простым телескопическим системам.

Лабораторную работу рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

Провести габаритный расчет своего варианта телескопической системы:

1) Определить фокусные расстояния окуляра и объектива – формулы (2.5), (2.6).

2)Принять диаметр выходного зрачка D' = 4 ÷ 6 мм, а его удаление относительно окуляра равным 12 ÷ 15 мм. Определить положение входного зрачка и его диаметр, воспользовавшись формулами (2.19) – (2.22).

3)Рассчитать диаметр объектива или угловое поле системы (формулы (2.23))

взависимости от исходных данных.

4)Рассчитать относительное отверстие объектива как отношение его диаметра к фокусному расстоянию.

5)Рассчитать диоптрийную подвижку окуляра для плюс 5 дптр и минус 5 дптр.

6)По результатам расчета построить в масштабе в тонких компонентах телескопическую систему с ходом осевого и наклонного пучков лучей (при 50%- ном виньетировании). На схеме указать угловые поля без виньетирования, а также при 50%-ном и 100%-ном виньетировании. Провести расчет этих полей по формулам (2.23).

7)Воспользовавшись схемой, провести расчет светового и полного диаметров окуляра, исходя из хода осевого и наклонного пучков лучей. Формулы для расчета записать самостоятельно.

Осуществить выбор компонентов, компоновку системы и ее проверочный аберрационный расчет:

1)Выполнить окуляр в виде одиночной двояковогнутой отрицательной линзы и рассчитать его конструктивные параметры. Выполнить проверочный расчет окуляра на компьютере.

2)Выбрать из каталогов [4, 5] конструктивные параметры объектива, осуществить пересчет объектива на требуемое фокусное расстояние и относительное отверстие и скорректировать значения радиусов по ГОСТ 1807.

3)Рассчитать параксиальные характеристики выбранного объектива на компьютере.

4)Рассчитать аберрации объектива и построить графики аберраций.

5)Рассчитать осевое расстояние между последней поверхностью объектива и первой поверхностью окуляра таким образом, чтобы получилась телескопическая система.

6)Выполнить расчет телескопической системы на компьютере. Рассчитать параксиальные характеристики, световые диаметры компонентов, а также аберрации осевого пучка, главных лучей и широких пучков.

7)Построить графики аберраций и определить величины сферической и хроматической аберраций, астигматизма, кривизны изображения, дисторсии, комы. Сделать вывод о допустимости величин остаточных аберраций системы.

8)Рассчитать коэффициент пропускания системы.

Выполнить чертеж принципиальной оптической схемы телескопической системы в соответствии с действующими стандартами. Указать в виде записей на поле схемы или таблицы произвольной формы следующие характеристики: видимое увеличение; угловое поле оптической системы в пространстве предметов при 50%-ном виньетировании; диаметр выходного зрачка; удаление выходного зрачка от последней поверхности; предел разрешения; коэффициент пропускания, перемещение окуляра на ±5 дптр.

Выполнить рабочие чертежи деталей в соответствии с действующими стандартами.

Оформить отчет по лабораторной работе.

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

1)Результаты габаритного расчета и схемы в тонких компонентах с ходом осевого и наклонного пучков лучей (в масштабе).

2)Конструктивные параметры оптической схемы, результаты расчета параксиальных характеристик, световых диаметров и аберраций.

3)Графики аберраций. На каждом графике указать значения аберраций.

4)Выводы по лабораторной работе: а) соответствие параметров разработанной оптической системы заданию на лабораторную работу; б) оценка качества изображения по величинам остаточных аберраций в разработанной системе.

5)Чертежи принципиальных оптических схем, сборочных единиц и деталей (по указанию преподавателя) в соответствии с действующими стандартами.

5 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

1)Принципиальные оптические схемы простых телескопических систем Кеплера и Галилея, ход осевого и наклонного пучков лучей.

2)Основные параметры и соотношения в простых телескопических системах.

3)Входной и выходной зрачки в телескопических системах Кеплера и Галилея.

4)Апертурная, полевая и виньетирующие диафрагмы в телескопических системах Кеплера и Галилея.

5)Полевая диафрагма и угловое поле телескопической системы.

6)Объективы телескопических систем.

7)Основные типы окуляров телескопических систем.

8)Разрешающая способность телескопических систем.

9)Расчет диоптрийной подвижки в телескопических системах.

10)Расчет коэффициента пропускания оптической системы.

11)Расчет шкал телескопических систем.

12)Цена деления и интервал делений шкал.

13)Графическое представление аберраций телескопических систем и их компонентов.

14)Оценка качества изображения телескопических систем по результатам аберрационного расчета.

15)Решить задачу по теме лабораторной работы по указанию преподавателя (см. приложение А. Задачи к лабораторной работе № 2).

Более трехсот лет назад в истории науки произошли два выдающиеся события: телескоп Галилея открыл человечеству звездный мир, а микроскоп Левенгука – мир микроскопический.

С тех пор эти миры активно исследуются все более совершенными оптическими инструментами. Нет предела этому процессу торжества разума ученых и искусства рабочих рук, создающих удивительные и бесценные приборы, позволяющие познавать тайны природы и овладевать ими.

Свет, принятый телескопом, приносит новую неожиданную информацию из глубин Вселенной. Не менее удивительные тайны открываются на значительно более близких расстояниях при исследовании микромира с помощью скромного, на первый взгляд, прибора – светового микроскопа. С этим прибором связано не только наше стремление к познанию природы, но часто и сама жизнь человека, когда он, будучи больным, обращается к врачу и его лаборанту.

Телескоп и микроскоп – только отдельные приборы из большого перечня оптических приборов, используемых в различных областях знания, народного хозяйства и обороны.