- •2.2 Материальный баланс базовой схемы очистки

- •2.3 Предлагаемая технологическая схема очистки сточных вод

- •2.4 Конструкторский раздел

- •2.5 Материальный баланс предлагаемой схемы очистки

- •3 Эколого-экономическая часть

- •3.1 Определение предотвращенного экономического ущерба от загрязнения водной среды

- •3.3 Эксплуатационные расходы по объекту хозяйственной деятельности

- •3.4 Себестоимость основного процесса

- •3.5 Экономический результат от природоохранных мероприятий

- •3.6 Определение величины приведенных затрат на проведение природоохранных мероприятий

- •3.7 Чистый экономический эффект от природоохранных мероприятий

- •3.8 Экономическая эффективность природоохранных мероприятий

- •3.9 Срок окупаемости природоохранных мероприятий

- •Заключение

- •Список используемой литературы

- •Приложения

2.3 Предлагаемая технологическая схема очистки сточных вод

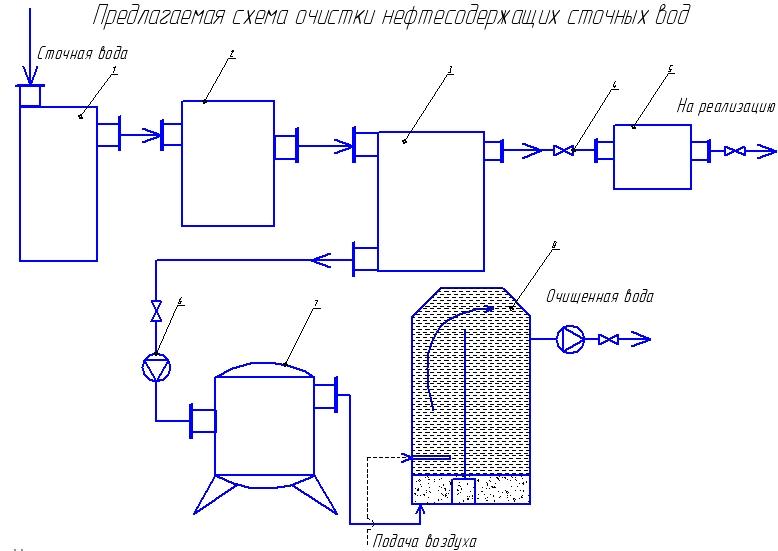

Предлагаемая схема очистки сточных вод представлена на рисунке 2.2

1 – приемный колодец; 2 – усреднитель; 3 – отстойник; 4 – клапан; 5 – сборник уловленной нефти; 6 – насос; 7 – сепаратор; 8 – аэротенк.

Рисунок 2.2 – Предлагаемая схема очистки нефтесодержащих сточных вод

Сточная вода накапливается в приемном колодце. Затем, пройдя усреднитель, она поступает в отстойник, где происходит осаждение мелких и грубодисперсных примесей под действием силы тяжести. Оттуда по насосу сточная вода идет в нефтеводяной центробежно-фильтрующий сепаратор. Затем в аэротенки на биологическую очистку. Пройдя очистку в аэротенках, сточная вода поступает во вторичные отстойники, где происходит процесс отделения активного ила от очищенных стоков. И далее идет на реализацию.

Так же очищенная сточная вода не сбрасывается в реку Прониху, а поступает в оборот, на реализацию:

– на ремонтно – технические нужды;

– на промывку цехов;

– на охлаждение котельной;

– на другие нужды котельной;

– на полив газонов и озелененных площадок;

–на испытания системы орошения резервуаров и охлаждения резервуаров при пожаре;

– на промывку фильтров;

– на мытье автотранспорта и на другие бытовые нужды.

Предлагаемую и базовую схему очистки можно увидеть в приложении В и Д соответственно.

2.4 Конструкторский раздел

Расчеты используемых аппаратов.

Расчет нефтеловушки.

Один из аппаратов первичной очистки от нефтепродуктов - нефтеловушка. Режим движения воды в ней должен быть очень спокойным (0,005 – 0,01 м/с), чтобы нефтепродукты в зависимости от своей плотности успели либо всплыть, либо опуститься на дно. Для частичек нефти диаметром 80 – 100 мкм скорость всплывания обычно равна 1 – 4 мм/с. При этом всплывает 96 – 98 % нефти. Продолжительность отстаивания не менее 2ч.

Рассчитаем скорость всплывания нефтепродуктов ωо, м/с

![]() ,

(2.4)

,

(2.4)

где ρH2O, ρн/пр − плотность воды и нефтепродуктов соответственно, кг/м3;

ρ н/пр = 1100 кг/м³;

g − ускорение свободного падения (g = 9,8 1 м/с2);

dч − диаметр частиц нефтепродуктов, м; (80 − 100 мкм), принимаем 100 мкм = 0,0001 м.

µH2O — динамическая вязкость воды (µH2O =0,001 Па-с).

![]()

Рассчитаем длину нефтеловушки по формуле

![]() ,

(2.5)

,

(2.5)

где ω – скорость движения воды в нефтеловушке, (0,005 – 0,01) м/с, принимаем ω = 0,005 м/с.;

а – коэффициент, зависящий от отношения ω/ω0:

h – глубина рабочей проточной части нефтеловушки (обычно h = 0,5 – 1,5 м), принимаем h = 1 м.

ω/ω0 = 0,005/0,000545=9,17

а = 1,5;

L = 1,5 · 10 · 1=15 м

Найдем ширину нефтеловушки В, по формуле

B = F/L, (2.6)

где F - площадь поперечного сечения нефтеловушки, м2, которую определяем по формуле

F = Q/ω0 , (2.7)

F = 0,0017/ 0,000545 = 3,12 м2

B = F/L = 3,12/15 = 0,208 м.

Определяем количество нефтеловушек, необходимых для очистки воды от нефти, с учетом степени очистки воды и заданной конечной концентрации нефтепродуктов по формулам

Ск = Сн – α Сн , (2.8)

Ск = Ск1 – α Ск1, (2.9)

где принимаем Ск ≈1г/л , α = 60%

Ск1 = 6 - 0,6 6 = 2,4 г/л,

Ск2 = 2,4 - 0,6 2,4 = 0,96 г/л.

Следовательно необходимо 2 нефтеловушки. Нефтеловушка представлена в приложении Г.

Расчет усреднителя

Усреднители – аппараты, усредняющие водные потоки по объемам и концентрациям примесей. Во избежание выпадения осадков их устанавливают обязательно после песколовок.

Перемешивание в усреднителях можно осуществлять с помощью бар-ботажа воздуха или механическим перемешиванием.

Находим объем усреднителя по формуле

Vобщ = Vз.выб +Vц.кол +Vзап , (2.10)

где Vз.выб, Vц.кол, Vзап, – соответственно объем, учитывающий возможность залпового выброса, объем, учитывающий циклические колебания работы аппарата и запасный объем аппарата.

Vзап= Qτраб , (2.11)

где Q – расход воды, м3/ч, Q = 6,12 м3/ч;

τраб – время работы аппарата, ч (τраб = 1 - 3 ч). Принимаем τраб = 3 ч.

Vзап = 6,123 = 18,36 м³

,

(2.12)

,

(2.12)

где τз.выб – время залпового выброса, ч. Принимаем τз.выб = 0,5 ч;

Кп – коэффициент подавления залпового выброса:

Кп= (Сmax - Cср )/(Сдоп - Сср ), (2.13)

где Сmax, Cср, Сдоп – максимальная, средняя и допустимая концентрации загрязняющего вещества соответственно, г/л.

Сср = 2 г/л,

Сmax= 2Сср=22=4 г/л,

Сдоп= 1,5 Сср=1,52=3 г/л,

Кп= (4 - 2 )/(3 - 2 ) = 2,

м3.

м3.

Определяем Vц.кол по формуле

Vц.кол = 0,16 Кп Qτ ц.кол , (2.14)

где τ ц.кол – время циклических колебаний, ч (τц.кол от 1 до 2). Принимаем τц.кол = 2ч.

Vц.кол = 0,1626,12 = 1,95м3

V общ = 18,36+2,65+1,95 = 22,96 м3

Определим площадь поперечного сечения усреднителя

Fобщ = Q1000 / nUc3600, (2.15)

где Q – расход воды, м /ч;

Uc – скорость движения воды вдоль усреднителя через поперечное сечение, мм/с (Uc ≤ 2,5). Принимаем Uc = 1 мм/с.

n – число секций усреднителя. Принимаем n = 1.

F = 6,121000/113600 = 1,7 м2

Определим ширину усреднителя В

B = F/H, (2.16)

где H − высота усреднителя. Принимаем Н = 1,5 м.

B = 1,74/1,5 = 1,61 м

Найдем длину усреднителя L по формуле

L = Vобщ / F (2.17)

L = 22,96/1,7 = 13,5 м

На рисунке 2.3 изображен нефтеводяной центробежно-фильтрующий сепаратор.

1 – клапан электромагнитный; 2 – верхняя крышка сепаратора; 3 – датчик раздела границ сред; 4 – термодатчик; 5 – клапан электромагнитный; 6, 12, 13, 14, 21, 22 – клапан; 7 – фильтрующая кассета; 8 – корпус сепаратора;

9, 20 – клапан электромагнитный; 10 – фильтрующий гранулированный наполнитель; 11 – пароводяной змеевиковый подогреватель; 15 – сборник очищенной воды; 16 – лапы для крепления к фундаменту; 17 – конус; 18 – спускная пробка; 19 – патрубок; 23 – фильтроэлемент.

Рисунок 2.3 – Центробежно-фильтрующий сепаратор

Нефтеводяной центробежно-фильтрующий сепаратор, содержащий корпус с днищем и крышкой с воздушным клапаном и патрубками, кассету, размещенную в верхней части корпуса, гранулированный наполнитель в виде термически закаленных шариков, расположенный во внутреннем объёме корпуса, днища и кассеты, верхний гравитационный отстойник-нефтесборник, нижний гравитационный отстойник, патрубки подвода очищаемой воды, подачи промывочной воды и продувочного воздуха и патрубки удаления грязи, а в днище расположена камера дренажа и снятия избыточного давления, образованная диском с отверстиями, в которых установлены колпачково-проволочные или колпачково-щелевые фильтры, и нижней частью днища, причем в камере дренажа и снятия избыточного давления установлено устройство защиты от коррозии.

Устройство очистки от жидких нефтепродуктов обеспечивает создание центробежных сил при движении ее снизу-вверх, отстой в поле гравитационных сил и последующую ее фильтрацию сверху-вниз через термонапряженные гранулы крупной фракции кассеты с последующем повторным отстоем и поле гравитационных сил и окончательной фильтрации воды сверху-вниз через гранулы отфильтрованного материала в хорошем режиме течения воды.

Вода с нефтепродуктами через патрубок ввода очищаемой воды гидроциклона, выполненного в виде сопла, по касательной к окружности цилиндрической части, поступает в винтовую направляющую, где закручивается, создавая поле центробежных сил, при котором дисперсионная среда – вода, грязь оттесняются к цилиндрической поверхности, а дисперсная среда (нефтепродукт) – к центру цилиндрической части гидроциклона.

Использование в качестве фильтрующих наполнителей термически закаленных металлических, стеклянных или керамических шариков размещенных в кассете и в объеме днища, корпуса позволяет обеспечить процессы коагуляции, коалесценции отдельных частиц нефтепродуктов и исключает необходимость периодической замены фильтрующегматериала, обеспечивая стабильную во времени очистку и возможность периодической очистки наполнителя от механических взвесей продувкой его объема воздухом в направлении снизу-вверх с последующей доочисткой чистой воды в том же направлении.Параметры сепаратора можно увидеть в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Параметры сепаратора

|

Производительность установки |

л/с |

0,5 |

1 |

2 |

5 |

10 |

|

Длина блока

|

мм |

2 000 |

2 600 |

4 200 |

4 400 |

7 600 |

|

Ширина блока

|

мм |

800 |

800 |

800 |

1 600 |

1 600 |

|

Высота блока

|

мм |

1 280 |

1 280 |

1 280 |

1 280 |

1 280 |

|

Высота входного патрубка |

мм |

1 180 |

1 180 |

1 180 |

1 180 |

1150 |

|

Высота выходного патрубка |

мм |

1 030 |

1 030 |

1 030 |

950 |

950 |

|

Диаметр трубопровода |

мм |

150 |

150 |

150 |

200 |

200 |

|

Объем осадка

|

м3 |

0,07 |

0,13 |

0,26 |

0,66 |

1,12 |

|

Объем нефтепродуктов на поверхности |

дм3 |

7,5 |

15 |

30 |

75 |

150 |

|

Масса блока

|

кг |

220 |

260 |

390 |

620 |

940 |

Нефтеводяной центробежно-фильтрующий сепаратор представлен в приложении Ж.

Расчет вертикального отстойника

Отстаивание применяют для осаждения из сточных вод мелких (диаметр частиц меньше 0,1мм) грубодисперсных примесей под действием силы тяжести.

Вертикальный отстойник представляет собой цилиндрический резервуар с коническим днищем. Осаждение происходит в восходящем потоке воды. Высота зоны осаждения 4 − 5м. частицы движутся с водой вверх с определенной скоростью, а под действием силы тяжести − вниз. Поэтому различные частицы будут занимать различное положение в отстойнике.

Находим критерий Архимеда по формуле

![]() ,

(2.18)

,

(2.18)

где dч − диаметр частиц, м. =210 -5м;

ρтв = ρгл =1600 кг/м³,

ρж = 1000 кг/м³,

μ = 0,001 Па·с

![]() .

.

Рассчитаем скорость свободного падения ωсв по формуле

При Ar ≤ 36

![]() (2.19)

(2.19)

![]() м/с

м/с

Определим скорость стесненного осаждения частиц

ωст < ωсв ωст = ωсвЕ²10 -1,82(1-Е), (2.20)

где Е − объемная доля жидкости в сточной воде

![]() ,

(2.21)

,

(2.21)

где

![]() −

массовая доля взвешенных частиц;

−

массовая доля взвешенных частиц;

ρтв,ρж − плотность твердого вещества и сточной воды

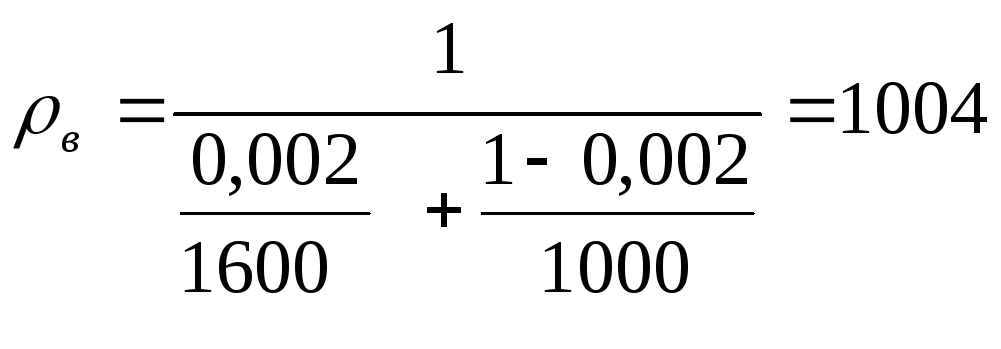

,

(2.22)

,

(2.22)

![]() =

0,2/100 = 0,002,

=

0,2/100 = 0,002,

кг/м³.

кг/м³.

Тогда

![]() ,

,

ωст = 1,310 -40,998²10 -1,82(1-0,998) = 1,2910 -4 м/с.

Определим количество сточных вод

Gн = Qρв, (2.23)

Gн = 0,00171001=1,7 кг/с.

Определим площадь осаждения твердых частиц

,

(2.24)

,

(2.24)

где А − коэффициент, характеризующий тип сгустителя. Принимаем А = 1,33;

![]() −содержание

твердых веществ в осадке сгустителя.

Принимаем

−содержание

твердых веществ в осадке сгустителя.

Принимаем

![]() =0,4;

=0,4;

![]() определяем

по Ск

глины по формуле 2.8 с учетом степени

очистки α=99,8%.

определяем

по Ск

глины по формуле 2.8 с учетом степени

очистки α=99,8%.

Ск = 2 - 0,9982=0,004 г/л=0,0004%,

![]() =0,0004/100=0,000004,

=0,0004/100=0,000004,

м².

м².

Выбираем типовой отстойник по величине площади осаждения Ц 6.

Размеры чана: диаметр 6000 мм, высота 2500 мм. Площадь осаждения 30м². Производительность (по твердому веществу) 30 т/сутки.