- •Предисловие

- •1.3. Физико-химические свойства

- •1.4. Объемно-массовые характеристики

- •Глава 2 тара и упаковочные материалы

- •2.1. Назначение и классификация тары

- •2.2. Основные направления улучшения использования транспортной тары и тарных материалов

- •2.3. Основные принципы расчета прочности транспортной тары

- •2,4. Упаковочные материалы

- •Глава 3

- •3.1. Твердое топливо

- •3.2. Нефть и нефтепродукты

- •3.3. Руды и рудные концентраты

- •3.4. Минерально-строительные материалы

- •3.5. Лесоматериалы

- •3,6. Химические грузы

- •3.7. Продукция металлургической и машиностроительной промышленности

- •3.8, Зерно и продукты его переработки

- •3.9. Прочие грузы

- •Глава 4 обеспечение сохранности грузов при перевозках

- •4.1. Народнохозяйственное значение сохранности

- •Перевозимых грузов

- •4.2. Причины и определение количественное утраты сыпучих грузов при перевозке

- •4*3. Теоретические основы расчета прочности уплотнительных паст и защитных пленок

- •4.5. Обеспечение сохранности сыпучих грузов

- •4*6. Обеспечение сохранности наливных грузов

- •4.7. Обеспечение сохранности штучных грузов

- •4.8. Обеспечение сохранности зерновых грузов

- •4.9. Организационные меры борьбы с потерями и утратой грузов

- •4,10, Экономическая эффективность мероприятий по предупреждению потерь грузов при перевозке

- •Размещение и крепление грузов в вагонах

- •5.1. Силы, действующие на груз при перевозке

- •5.3. Методика определения способов размещения и крепления грузов

- •5.4. Особенности размещения и крепления длинномерных грузов на сцепах вагонов

- •Глава 1. Обобщенная транспортная характеристика, классификация и

- •Глава 3. Транспортные характеристики грузов и их влияние на орга низацию перевозок 48

- •Глава 4. Обеспечение сохранности грузов при перевозках . .118

- •Глава 5. Размещение и крепление грузов в вагонах 178

- •129041, Москва, б. Переяславская, 46

4.2. Причины и определение количественное утраты сыпучих грузов при перевозке

Потери сыпучих грузов при перевозке объясняются;

несоответствием подвижного состава, предъявляемым к перевозке грузам особенно в процессе длительной эксплуатации вагонов, когда увеличиваются зазоры в кузовах и возникают неисправности в полу и стенах вагона;

недостаточным использованием надежных и экономичных средств, предотвращающих потери груза в условиях эксплуатации железных дорог.

При перевозке сыпучих грузов на открытом подвижном составе имеют место три вида потерь, отличающиеся природой возникновения и абсолютными размерами:

течь груза в конструктивные зазоры и неплотности кузова ва гона;

выдувание мелких фракций воздушным потоком, обтекающим движущийся поезд;

осыпание крупных частиц груза с верхней части штабеля, загруженного выше уровня бортов полувагона (платформы).

Несмотря на многообразие факторов, влияющих на утрату сыпучего груза при транспортировке, главными из них являются; скорость движения поезда; гранулометрический состав; влажность; конструкция вагона и его техническое состояние; расстояние перевозки; способ погрузки — степень уплотнения, высота над уровнем бортов, конфигурация верхнего штабеля погрузки и др.

Применение методов математической статистики и теории вероятности позволило получить эмпирические закономерности влияния различных условий и факторов перевозки на размеры потерь сыпучего груза при транспортировке по железной дороге.

Течь груза в зазоры кузова вагона. Основными причинами течи сыпучих грузов являются: дефекты кузова вагона; гранулометрический состав и другие физико-механические свойства груза; ус* корения, испытываемые кузовом при движении поезда; давление в толще груза вблизи щелей. При строительстве вагонов существующие способы обработки деталей и отдельных узлов кузова не обеспечивают их плотного прилегания, в результате чего конструктивные зазоры даже у новых полувагонов составляют 7 мм. Анализ технического состояния кузовов эксплуатируемых полувагонов показал, что зазоры кузова во многих случаях превышают размеры частиц перевозимых грузов.

Дефекты кузова полувагона по характеру истечения через них груза, размерам и специфике расчета потерь можно разделить на четыре основных типа: прямые вертикальные щели в дне кузова (щели возле хребтовой балки и в местах прилегания крышек люков к поперечным балкам, проломы крышек люков); прямые боковые щели, образовавшиеся за счет проломов деревянной обшивки ку-

121

зова на различной высоте; большие зазоры в створе торцовых дверей и по их шарнирам; лабиринтные щели различного вида (небольшие деформации крышек люков и перекрывающих их металлических полос, малые зазоры по распору и шарнирам торцовых дверей).

Течь сыпучего груза мелких фракций в зазоры кузова полувагона возникает при минимальной влажности груза, отсутствии уплотнения щелей и достаточно высокой скорости движения поезда. Установлено, что при перевозке сыпучих грузов с размером фракций меньше существующих зазоров кузова полувагона прерывистый процесс течи объясняется сводообразованием. Дело в том, что при движении поезда за счет уплотнения груза над щелью образуется свод и интенсивность истечения определяется его устойчивостью, которая зависит от влажности груза, ширины щели, а также от вертикальных и горизонтальных колебаний кузова полувагона.

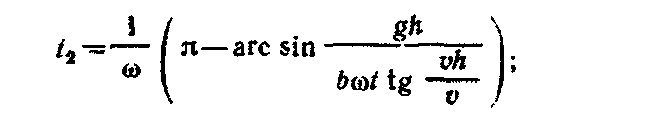

При наличии вертикальных /в и горизонтальных /г колебаний кузова предельная ширина сводообразующей щели

1 +--^- — максимальный динамический объемный вес груза, кг/м3;

г'==г0/Г/Ј —приходящаяся на единицу объема максимальная горизонтальная сила инерции, Н/м3; Хп — объемная масса груза, кг/м3; g — ускорение свободного падения, м/с2; ф0 — начальное сопротивление сдвигу, кг/м2; ц — угол внутреннего трения, рад.

Максимальная ширина щели, начиная с которой наблюдается непрерывное истечение груза,

Проведенные расчеты показали, что предельная ширина сводообразующей щели быстро уменьшается с ростом горизонтальных сил инерции.

Рядовые угли, угольные концентраты классов 0—25 и 0—50 мм, аглоруда, неизмельченные железные руды и т. д. по своему составу неоднородны и, кроме мелких фракций, содержат крупные,

122

значительно превышающие зазоры кузова. В этом случае теория сводообразования неприемлема и для математического описания процесса течи более достоверной является гипотеза порционного истечения.

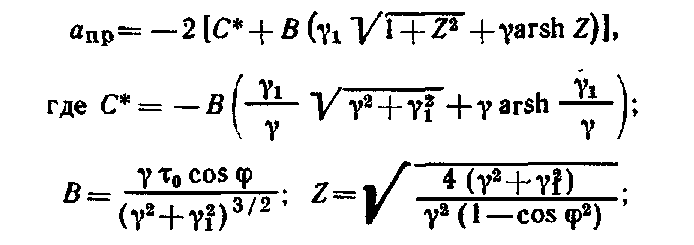

Потери груза до момента перекрытия щелей крупными кусками, размеры которых превышают ширину щели,

![]()

где dcp —средний размер крупных кусков, перекрывающих щель, мм;

/—длина щели, мм;![]() т

—

масса мелких частиц груза в пробе, кг;

М

—

масса крупных кусков в пробе, кг,

т

—

масса мелких частиц груза в пробе, кг;

М

—

масса крупных кусков в пробе, кг,

Pi—отношение числа крупных кусков с размерами d{ к общему числ\ крупных кусков в пробе.

Pi определяют из предположения, что масса частиц пропорциональна кубу их диаметра. Это позволяет, зная гранулометрический состав сыпучего груза, вычислить число кусков с данным средним размером.

Определив среднее

квадратичное отклонение![]() р

р

размеров крупных

кусков от их среднего арифметического,

можно оценить максимально возможные

потеои гоуза через данную щель, кг:

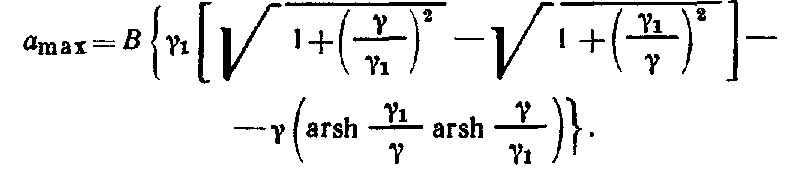

После перекрытия щели крупными кусками груза истечение становится возможным только при смещении крупных частиц. Потери от истечения после перекрытия щели крупными кусками за время одного колебания вагона с данной амплитудой и частотой:

![]()

h — высота слоя сыпучего груза над щелью, мм;

# — скорость распространения возмущений в сыпучей среде, м/с.

Большое влияние на процесс истечения груза в щели вагона оказывает его влажность и скорость подсыхания поверхностного

123

слоя. Убывание влажности в зависимости от времени подчиняется экспоненциальному закону

![]()

где Wo — начальная влажность груза;

к — коэффициент, зависящий от свойств руды; t — время после погрузки, ч.

При средних значениях влажности и температуры воздуха в летний период для железорудных концентратов Соколовско-Сар-байского и Коршуновского горно-обогатительных комбинатов (ГОК) я = 0,Ю31 и 0,1168; для медного и цинкового концентратов Башкирского медно-серного комбината #=0,0383 и 0,0391; для пирита к—0,0711.

Установлено, что быстрее всего высыхает поверхностный слой железорудных концентратов, следовательно, они больше других грузов подвержены истечению при перевозках в летний период в полувагонах со значительными дефектами кузова.

При влажности железорудного концентрата до 2% истечение его происходит практически непрерывно, интенсивность истечения мало зависит от пройденного расстояния и потери составляют 2—5 ф на вагон. При влажности 2—9% потери от дальности перевозки зависят нелийнейно. Наиболее интенсивное истечение наблю-дадзгрр на первых 200—300 км пути от станции погрузки. Если влажность концентрата превышает 10—13%, то он ведет себя как вязкая жидкость и выдавливается через любые зазоры кузова. Потери от истечения возрастают при уменьшении толщины слоя гру-зз над щелью. Резкие скачки потерь наблюдаются во время торможения и трогания поезда с места.

Потери каменного угля от истечения составляют 200—400 кг на вагон, или 45% общих потерь. С увеличением пройденного расстояния интенсивность потерь от истечения постепенно уменьшается за счет перекрытия щелей крупными кусками. Наименьшие потери наблюдаются при влажности 5—8%.

Максимально допустимые зазоры кузова вагона в зависимости от влажности и рода перевозимого груза приведены в табл. 4.1,

Выдувание груза. Опыт перевозки сыпучих грузов на открытом подвижном составе показывает, что большие потери возникают в результате выдувания груза с поверхности воздушным потоком. Одна из главных причин выдувания—несовершенные способы загрузки вагонов. Так, существующие способы иогрузки сыпучего груза в полувагоны и на платформы сложились давно и с тех пор практически остается неизменными, хотя значительно изменился гранулометрический состав грузов, увеличились скорости движения поездов, изменились многие другие условия перевозки.

Наиболее ощутимые потери при перевозках в полувагонах выше уровня бортов возникают в результате следующих нарушений и дефектов погрузки:

124

Таблица 4.1

|

Род груза |

Влажность, % |

Максимально допустимые зазоры кузова, мм |

|

Уголь каменный класса 0—6 мм |

0-4 |

5—7 |

|

|

4—9 |

11 |

|

» » ч> 0—13 » |

0-4 |

5—7 |

|

|

4—9 |

14 |

|

» у » 0—25 » |

0—4 |

13 |

|

|

4—9 |

14 |

|

» » рядовой |

0—9 |

15 |

|

Промышленный продукт |

4 |

15 |

|

Железорудные концентраты чер- |

0-2 |

Сплошной кузов |

|

ных и цветных металлов |

2—4 |

5—7 |

|

|

4-9 |

10—12 |

|

|

10 |

Сплошной кузов |

волнообразной погрузки по длине вагона, приводящей к интенсивному выдуванию во время движения, особенно при высоких скоростях;

неравномерной загрузки вагона сыпучим грузом по всей площади: у бортов груз не догружается по высоте на 200—500 мм, а у торцовых дверей — на 500—700 мм, в то время как высота «шап- , ки» над уровнем бортов достигает иногда 700 мм. В результате под. прямой удар встречного воздушного -потока ставится большая часть груза, а все пустоты у дверей и бортов служат местом образования локальных вихрей, из-за которых оторвавшиеся частицы груза интенсивно уносятся ветровым потоком;

завышенной высоты погрузки относительно уровня бортов вагона, вызывающей прямой удар ветрового потока.

Из-за неправильной погрузки рудных концентратов в полувагоне остается свободным около 2/з его объема.

При движении поезда над поверхностью груза создаются отрицательные давления, которые вместе с колебаниями кузова полувагона способствуют отрыву частиц, а возникающие при этом вихри выносят их из полувагона. Проведенные аэродинамические исследования позволяют сделать вывод, что основными причинами выдувания сьшучего груза при погрузке ниже уровня борто© являются образование в полувагоне вихрей большой частоты и интенсивности, существование на поверхности сыпучего груза перепадов и отрицательных давлений воздуха.

Неровная поверхность погрузки увеличивает площадь, подверженную выдуванию, создает дополнительные местные вихри, способствующие интенсивному выносу мелких фракций из полувагона. Так как ib сыпучих грузах содержится большое количество пылевидных частиц, достаточно небольшого перепада давлений и малого вихря, чтобы вовлечь эти частицы в движение.

125

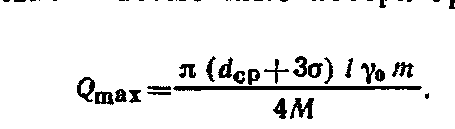

Факторами, влияющими на величину потерь груза от выдувания, являются суммарная скорость движения поезда и ветра, дальность перевозки, влажность перевозимого груза, его гранулометрический состав. Существенное влияние на величину потерь груза от выдувания оказывают встречные -поезда, состояние железнодорожного пути, наличие опор контактной сети, лесопосадки и т. д. Относительный воздушный лоток по своей природе является турбулентным и сопровождается вихрями различных размеров. Величина, интенсивность и частота образования вихрей зависят от начальных и граничных условий. Скорость частиц воздуху и давление в таком потоке претерпевают изменения во времени н положения в пространстве.

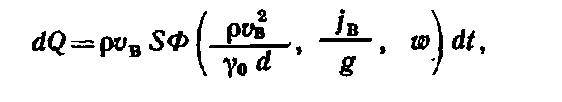

Секундный

расход груза с единицы площади обтекаемой

поверхности

q=QJ{St)

зависит

от скорости воздуха vB

вблизи

нее, плотности

воздуха р, объемной массы груза г0,

диаметра

d

частиц,

ускорения

/в вертикальных колебаний вагона,

ускорения g

свободного

падения, влажности![]() w

груза:

w

груза:

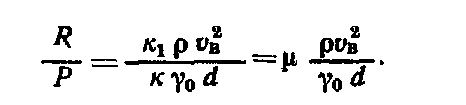

Вынос

твердых частиц груза зависит от отношения

подъемной силы

воздушного потока к массе частицы. Масса

,частицы определяется![]()

а сила, необходимая![]() для

отрыва частицы от поверхности груза*

для

отрыва частицы от поверхности груза*

где

к

и

Кй

—

коэффициенты, зависящие от формы частиц.

Таким

образом,

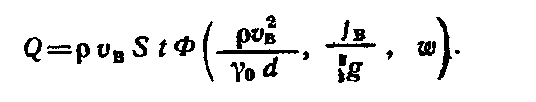

Потери груза dQ от выдувания за время dt с поверхности* площадь которой 5,

а общие потери при

установившемся процессе выдувания в

течение некоторого времени

при

установившемся процессе выдувания в

течение некоторого времени t

t

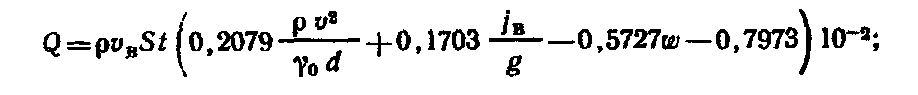

После обработки результатов экспериментальных исследований канд. техн. наук В. И. Щаповым (получены следующие регрессионные зависимости для расчета потерь от выдувания:

железорудного концентрата

126

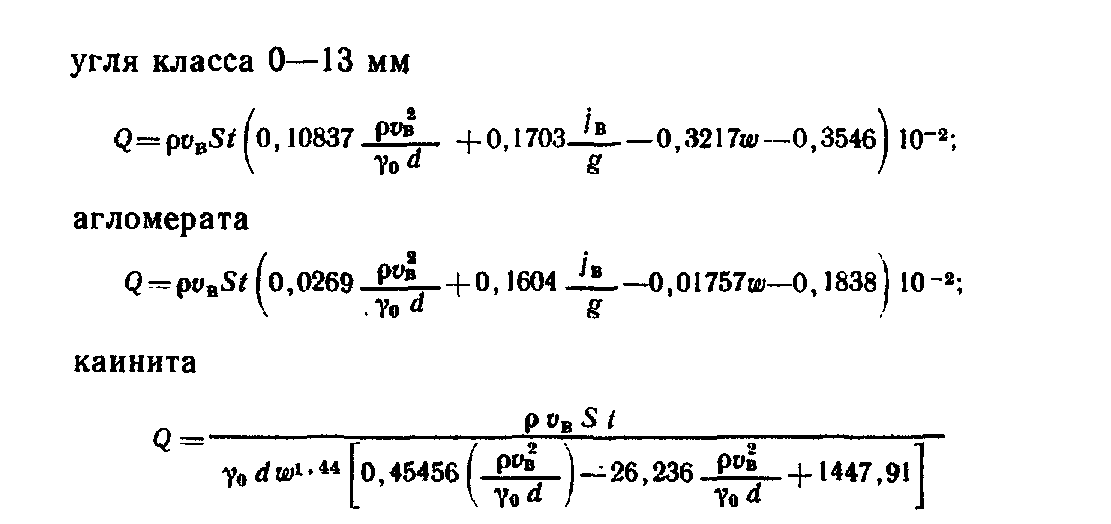

В результате проведенных экспериментов и обработки данных получены эмпирические формулы зависимости скорости воздушного потока е>В, м/с, обтекающего поверхность груза, от скорости движения поезда vnt м/с:

при перевозке сыпучего груза в полувагонах ниже уровня (бортов на 0,7 м (каинит)

![]()

при перевозке сыпучего груза с «шапкой» высотой 200 мм

![]()

при перевозке в полувагонах рудных концентратов

![]()

Следует отметить, что даже при одной и той же скорости движения поезда скорость воздушного потока, обтекающего поверхность груза, и ускорения вертикальных колебаний весьма различны. При увеличении скорости движения грузового поезда до 100 км/ч скорость воздушного потока гад поверхностью груза будет составлять для рудных концентратов 7—8 м/с; для угля — 17—18 м/с; для грузов, погруженных ниже уровня бортов на 0,7 м, — 9—10 м/с. При этом ускорение вертикальных колебаний поверхности угля будет достигать 0,2 g.

Анализ скоростей движения поезда на любом участке показывает, что скорость воздушного потока является случайной и плотность распределения ее можно определить по результатам наблюдений. Массовые опытнее перевозки сыпучих грузов позволили определить размеры потерь от выдувания и сопоставить результаты лабораторных и теоретических исследований с натурными наблюдениями. Средние размеры потерь от выдувания при перевозке на расстояние 2000 км приведены в табл. 4.2.

127

Таблица 4.2

Потери от выдувания, ф

|

Наименование груза |

|

| |

|

|

|

й на 1 вагон |

на 1 млн ф |

|

Уголь каменный: |

|

|

|

|

класса 0—6 мм |

|

0,950 |

15320 |

|

» 0—13» |

|

1,125 |

18064 |

|

» 0—25 » |

|

0,489 |

7903 |

|

Рудные концентраты: |

|

|

|

|

Коршуновского ГОКа |

|

0,670 |

10806 |

|

Соколовско-Сарбайского |

ГОКа |

0,875 |

14193 |

|

Башкирского МСК |

|

0,795 |

12742 |

Величина потерь от выдувания различных сыпучих грузов неодинакова и зависит от гранулометрической характеристики данного груза и его насыпной массы. Так, при перевозке каменного угля класса 0—13 мм наблюдается ярко выраженное выдувание. Эти угли сами по себе достаточно мелкие и легковесные, поэтому легко выносятся воздушным 'потоком из полувагона. У других углей классов 0—25 и 0—100 мм соотношение потерь от течи и выдувания «примерно равное. Соотношение потерь от выдувания и течи при перевозке мелких углей распределяется: от выдувания — 55%, от течи — 45%. Выдувание рудных концентратов составляет 33—40% общих потерь.

Интенсивность выдувания груза в начале пути максимальная, затем постепенно ослабевает. Объясняется это тем, что после погрузки поверхность перевозимого груза (особенно рудных концентратов) отличается наличием неровностей (конусы, выступы и впадины), которые увеличивают открытую поверхность груза, образование локальных вихрей, создавая благоприятные условия выноса частиц ветровым иотоком. В пути следования открытая поверхность груза сглаживается, принимая обтекаемую форму, груз уплотняется, увеличивается связь между отдельными частицами, в результате чего интенсивность потерь снижается. Следует отметить, что мелкие сыпучие грузы нельзя перевозить на открытом подвижном составе с высокими скоростями движения поездов <5ез применения средств защиты от выдувания, так .как с увеличением скоростей с 60 до 90—100 км/ч потери от выдувания возрастают в 3—4 раза.

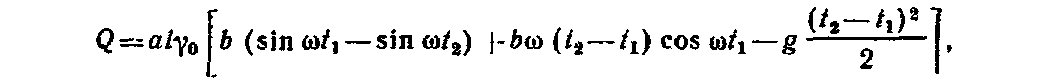

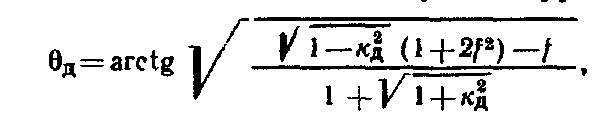

Осыпание груза. На величину потерь груза при перевозке на открытом подвижном составе существенное влияние оказывают динамические нагрузки, вызывающие колебания кузова вагона; Значительные вертикальные ускорения колебаний кузова вагона с грузом обусловливают осыпание мелких и крупных частиц груза с поверхности штабеля. Стремясь лучше использовать грузоподъемность вагона и повысить статическую нагрузку, некоторые

12*

сыпучие грузы, например уголь, кокс, строительные материалы, отправители грузят выше уровня бортов — с «шапкой». Высота «шапки» зависит от угла естественного откоса и иногда достигает 700 мм и более. При .движении 'поезда в результате колебаний кузова вагона угол обрушения будет меньше угла естественного откоса покоя, в результате чего часть груза осыпается Ю утрачивается при перевозке. Для предупреждения осыпания груза при повышенных скоростях движения поездов формирование откосов «шапки» при погрузке нужно производить с таким расчетом, чтобы угол их наклона не был .больше угла обрушения вд:

(4.1)

(4.1)

где / — коэффициент внутреннего трения;

/сд — коэффициент динамической добавки, зависящий от скорости движения поезда и жесткости рессорного подвешивания вагона.