В.В.Назаревич Расчет котельной установки

.pdf0

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра стационарных и транспортных машин

РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Котельные установки и парогенераторы» для студентов направления 550900 – «Теплоэнергетика»

Составители В.В.Назаревич Б.А. Анферов

Утверждены на заседании кафедры Протокол № 176 от 25.12.00 Рекомендованы к печати методической комиссией направления 550900

Протокол № 126 от 25.12.00.

Электронная копия находится в библиотеке главного корпуса КузГТУ

Кемерово 2001

1

КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Котельная установка включает пять основных трактов: топливный, пароводяной, воздушный, газовый и тракт золошлакоудаления.

Топливный тракт – совокупность оборудования для подачи топлива в топку и подготовки его к сжиганию – включает: конвейер, бункер, питатели топлива, мельницу, короб подачи первичного воздуха.

Пароводяной тракт – совокупность последовательно расположенных по ходу рабочего тела поверхностей нагрева, соединяющих их трубопроводов и установленных дополнительных устройств: экономайзер, барабан, опускные трубы, нижний распределительный коллектор, экраны, ширмовый пароперегреватель, первая и вторая ступени конвективного перегревателя, промежуточный пароперегреватель.

Воздушный тракт включает: дутьевой вентилятор, воздухоподогреватель, короба первичного и вторичного воздуха.

Тракт золошлакоудаления включает: золоуловители, шлакоудаляющие механизмы и устройства, каналы.

Другие элементы котла: горелки, обмуровка – система огнеупорных и теплоизоляционных ограждений или конструкций, предназначенная для уменьшения тепловых потерь и обеспечения плотности; каркас – несущая металлическая конструкция, воспринимающая нагрузку от массы котла с находящимся в нем рабочим телом и все другие возможные нагрузки и обеспечивающая требуемое взаимное расположение элементов котла.

ТОПЛИВО Теплота сгорания заданного топлива, кДж/кг, определяется по

формуле Д.И. Менделеева (для твердого и жидкого топлива):

Qнр = 339,13C р +1035,94 H р −108,86(O р − S р ) − 24,62W р ,

где C p , H p ,O p ,S р,W р – процентное содержание углерода, водоро- да, кислорода, серы и влаги в рабочей массе топлива по весу.

Теплота сгорания газообразного топлива, МДж/нм3, может быть подсчитана по его составу:

Qн =0,01[ QH2S H2S +QCO CO +

+Q |

H2 |

H |

2 |

+∑( Q |

C |

m |

H |

n |

)] , |

|

|

CmHn |

|

|

|

2

где QH 2 S ; QCO и т.д. – теплота сгорания отдельных газов, входящих в

состав газообразного топлива, МДж/нм3 (в знаменателе нм3 – нормальные метры кубические).

Справка: Н2 – водород, теплота сгорания, МДж/нм3 – 10,83;

СО – окись углерода……………………….… -12,68; H2S – сероводород………………………….... – 23,46; СH4 – метан………………………………..…. – 35,93; C2H6 – этан…………………………………… – 63,95; C3H8 – пропан………………………………… – 91,54; C4H10 – бутан………………………………… – 119,02; C5H12 – пентан………………………………... – 146,54; C2H4 – этилен ………………………………... – 59,25; C3H6 – пропилен……………………………… – 86,27; C4H8 – бутилен……………………………….. – 113,87.

Примечание: при содержании в газообразном топливе до 3% не- |

|

|||||||||||

предельных углеводородов вида СnH2n их считают состоящими только |

|

|||||||||||

из этилена. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Количество воздуха, необходимое для |

полного сгорания твердо- |

|

||||||||||

го или жидкого топлива, м3/кг, определяется по формуле |

|

|

|

|

|

|

||||||

V o = 0 ,089 ( C р + 0 ,375 S р ) + 0 ,265 H р − 0 ,0333 О р . |

|

|

||||||||||

Для полного сгорания сухого газообразного топлива, м3/м3: |

|

|

|

|

|

|||||||

V o = 0,0478[ 0,5( CO + H |

2 |

) +1,5H |

2 |

S + 2CH |

4 |

+ ∑( m + n ) C |

m |

H |

n |

−O |

2 |

]. |

|

|

|

4 |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Для исключения неполного выгорания топлива в топку подают количество воздуха больше теоретически необходимого. Отношение фактически подаваемого количества воздуха к теоретически необходимому выражает коэффициент избытка воздуха

α= V‰ .

V o

Взависимости от типа топки, вида и сорта топлива выбирается ко-

эффициент избытка воздуха в топке αт (для слоевых топок αт=1,2 …1,6). Присосы воздуха в газоходы котельного агрегата пред-

ставлены в табл. 1, а схема присосов воздуха в газоходы котельного агрегата показана на рис. 1.

3

|

Присосы воздуха |

|

Таблица 1 |

|

|

|

|

||

Газоходы |

|

|

Обозначение |

Величина |

Пароперегревателя |

|

|

∆αПП |

0,05 |

Экономайзера: |

змеевикового |

|

∆αВЭ |

0,05 |

|

чугунного |

|

- |

0,10 |

Воздухоподогревателя: |

пластинчатого |

|

∆αВП |

0,10 |

|

трубчатого |

|

- |

0,05 |

|

чугунного |

|

- |

0,20 |

|

|

|

|

|

Рис. 1. Схема подачи |

воздуха и присосов ∆α в котле: |

1 – мельница; 2 − топка; 3 |

– пароперегреватель; 4 – промежуточ- |

ный

пароперегреватель; 5 – экономайзер; 6 – воздухоподогреватель Избыток воздуха в продуктах сгорания за i–й поверхностью на-

i

грева можно определить из выражения αi =αт + ∑∆αn . n=1

ОБЪЕМ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

Объем продуктов сгорания с учетом избытка воздуха в топке при-

сосов за любой i-й поверхностью нагрева определяется по формуле, нм3/кг:

Vгi = Vгo +1,0161 ( αi −1 )V o ,

4

где Vго =V oRo2 |

+V oH 2O + NoN 2 |

− объем газов за рассматриваемой i-й |

|||||

поверхностью нагрева при α = 1; |

V ROо |

,V Ho |

2 |

O и V оN |

2 |

− объем трехатом- |

|

|

|

2 |

|

|

|

||

ных газов, водяных паров и азота при α = 1; αi − коэффициент избытка

воздуха в продуктах сгорания за рассматриваемой поверхностью нагрева; 1,0161 – коэффициент, учитывающий содержание влаги в воздухе;

RO2 = CO2 + SO2 .

Объем трехатомных газов подсчитывается по формуле, нм3/кг:

V o = 0,01866 ( C р + 0,375 S р ).

RO2

Объем водяных паров, нм3/кг:

V o = 0 ,111 H р + 0 ,0124 W р + 0 ,0161 V o .

H 2 O

Объем азота, нм3/кг: V o = 0 ,79 V o + 0 ,008 N р .

N 2

Результаты расчетов заносят в табл.2.

ЭНТАЛЬПИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ВОЗДУХА

Теоретическая энтальпия газов, кДж/кг, определяется по формуле

Jго =(V o C |

PRO2 |

+V o C |

PN2 |

+ V o C |

)t |

, |

RO2 |

N 2 |

H 2O |

P H 2O |

|

где СРRO2 ,CPN2 ,CPH2O - изобарные массовые теплоемкости газов (оп-

ределяются из таблиц [4] или по табл. 4 данных указаний); t – теоретическая температура (100…2400 °C).

Теоретическая энтальпия воздуха, кДж/кг, определяется по формуле J ов = V o Срвt.

Энтальпия дымовых газов, кДж/кг:

J = J го + (α − 1 )J во

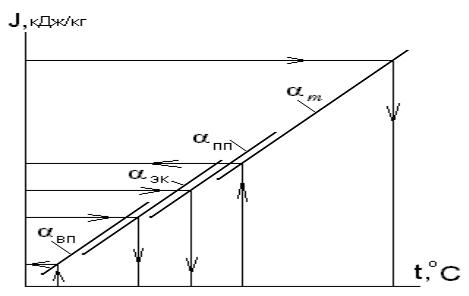

Результаты вычислений заносят в табл. 3, на основании которой строят диаграмму J −t .

5

Таблица 2

Объем продуктов сгорания

|

Наименование газов, |

Обозн. |

|

Ед. |

Наименование газохода |

||||||||||||||

|

расчетные формулы |

|

|

|

|

изм. |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

топка |

п.п. |

в.э. |

в.п. |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

αт |

αпп |

αвэ |

αвп |

Теоретический объем |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

трехатомных газов |

|

o |

|

|

нм |

3 |

|

|

|

|

|

||||||||

o |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VRO |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

VRO 2 |

= 0,01866 × |

|

|

2 |

|

кг |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

×( C р + 0,375 S р ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Теоретический объем |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

азота |

|

|

|

|

|

|

|

|

o |

|

|

нм |

3 |

|

|

|

|

|

|

VNo |

|

= 0,79V o |

+ 0,008 N p |

VN |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

2 |

|

|

кг |

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Теоретический объем водя- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

ных паров |

|

|

|

|

o |

|

|

нм |

3 |

|

|

|

|

|

|||||

o |

|

|

= 0,111H |

p |

+ |

|

VH2O |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

кг |

|

|

|

|

|||||||||||

VH 2O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

+0,0124W p +0,0161V o |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Объем избыточного воздуха |

∆V |

|

|

нм3 |

|

|

|

|

|||||||||||

∆V = (α − 1)V o |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кг |

|

|

|

|

|

|

Объем водяных |

|

паров, |

вно- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

симых в избытке воздуха |

|

o |

|

нм |

3 |

|

|

|

|

|

|||||||||

∆V |

|

|

|

|

= 0,0161(α −1 )V o |

∆ |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

H |

2O |

|

кг |

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

VH2O |

|

|

|

|

|

||||||||

Действительный |

объем |

про- |

Vг |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

дуктов сгорания |

|

|

|

|

нм3 |

|

|

|

|

||||||||||

V =Vо |

|

+Vо |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

кг |

|

|

|

|

|

||||||||

г |

|

|

RO |

N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+Vо |

|

|

+∆V |

|

+∆V |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

H O |

|

|

H2O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6

Таблица 3

Исходные данные для построения J-t –диаграммы

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

V о = |

|

Энтальпия дымовых |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

|

|

|

|

газов |

|

|||

|

VROо 2 |

= |

VNо2 |

= |

VHо |

2O = |

|

газов |

|

|

Jг |

= Jго +(α −1) |

||||||||

Температура, °С |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Теоретич.энтальпия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

o RO2 |

|

|

N2 |

|

|

o H2O |

Σ(3+5+7) |

=(8×1) |

|

|

=(11х1) |

|

|

|

|

|

|||

|

V |

|

|

o |

|

|

·V |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

·V |

|

|

|

o |

|

|

|

|

|

||||||||

PRO2 |

PN2 |

|

PH2O |

|

Pв |

·V |

= |

|

= |

= |

= |

|||||||||

|

PRO2· |

|

PN2 |

|

PH2O |

o г |

Pв |

o в |

т |

|

пп |

вэ |

вп |

|||||||

С |

C |

C |

|

C |

C |

|

C |

J |

С |

С |

воздухаЭнтальпия, J |

α |

|

α |

α |

α |

||||

1 |

2 |

|

3 |

4 |

|

5 |

6 |

|

7 |

8 |

|

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

14 |

15 |

16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

200

300

400

….

2000

7

|

Средняя, |

теплоемкость газов при постоянном давлении, Срт, кДж/(м3 град) |

Таблица 4 |

||||||

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t ,°C |

O2 |

|

N2 |

CO |

CO2 |

H2O |

SO2 |

Воздух |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

абс. сухой |

|

0 |

1,3059 |

|

1,2946 |

1,2992 |

1,5998 |

1,493 |

1,733 |

1,2971 |

|

100 |

1,3176 |

|

1,2958 |

1,3017 |

1,7003 |

1,502 |

1,813 |

1,3004 |

|

200 |

1,3352 |

|

1,2996 |

1,3071 |

1,7873 |

1,5223 |

1,888 |

1,3071 |

|

300 |

1,3561 |

|

1,3067 |

1,3167 |

1,8627 |

1,5424 |

1,955 |

1,3172 |

|

400 |

1,3775 |

|

1,3163 |

1,3289 |

1,9297 |

1,5654 |

2,018 |

1,3289 |

|

500 |

1,3980 |

|

1,3276 |

1,3427 |

1,9887 |

1,5897 |

2,068 |

1,3427 |

|

600 |

1,4168 |

|

1,3402 |

1,3574 |

2,0411 |

1,6148 |

2,114 |

1,3565 |

|

700 |

1,4344 |

|

1,3536 |

1,3720 |

2,0884 |

1,6412 |

2,152 |

1,3708 |

|

800 |

1,4499 |

|

1,3670 |

1,3862 |

2,1311 |

1,6680 |

2,181 |

1,3842 |

|

900 |

1,4645 |

|

1,3796 |

1,3396 |

2,1692 |

1,6957 |

2,215 |

1,3976 |

|

1000 |

1,4775 |

|

1,3917 |

1,4126 |

2,2035 |

1,7229 |

2,236 |

1,4097 |

|

1100 |

1,4892 |

|

1,4034 |

1,4248 |

2,2349 |

1,7501 |

2,261 |

1,4214 |

|

1200 |

1,5005 |

|

1,4143 |

1,4361 |

2,2638 |

1,7769 |

2,278 |

1,4327 |

|

1300 |

1,5106 |

|

1,4252 |

1,4465 |

2,2898 |

1,8028 |

- |

1,4432 |

|

1400 |

1,5202 |

|

1,4348 |

1,4566 |

2,3136 |

1,8280 |

- |

1,4528 |

|

1500 |

1,5294 |

|

1,4440 |

1,4658 |

2,3354 |

1,8527 |

- |

1,4620 |

|

1600 |

1,5378 |

|

1,4528 |

1,4746 |

2,3555 |

1,8761 |

- |

1,4708 |

|

1700 |

1,5462 |

|

1,4612 |

1,4825 |

2,3743 |

1,8996 |

- |

1,4867 |

|

1800 |

1,5541 |

|

1,4687 |

1,4901 |

2,3915 |

1,9213 |

- |

1,4867 |

|

1900 |

1,5617 |

|

1,4758 |

1,4972 |

2,4074 |

1,9423 |

- |

1,4939 |

|

2000 |

1,5692 |

|

1, 4825 |

1,5039 |

2,4221 |

1,9628 |

- |

1,5010 |

|

8

Рис. 2. Примерный вид J −t диаграммы

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЛА

Тепловой баланс составляют на 1 кг твердого (жидкого) топлива или на 1 м3 газообразного топлива при условии установившегося режима работы котельной установки, в кДж/кг (кДж/м3):

Q р = Q +Q +Q +Q +Q +Q |

, |

||||||

р |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

где Qрр - располагаемая теплота; Q1 |

|

– теплота, полезно использован- |

|||||

ная в котлоагрегате; Q2 – потери теплоты с уходящими газами; Q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания; Q4 – потери теплоты от механического недожога; Q5 – потери теплоты от охлаждения

элементов котельного агрегата в окружающую среду; Q6 - потери теп-

лоты с физической теплотой шлака.

Или в процентах: q1+q2+q3+q4+q5+q6=100% ,

где q1- процентная доля полезно использованного тепла, характеризующая коэффициент полезного действия котельного агрегата; q2, q3, q4, q5, q6 – процентные доли потерь теплоты по указанным видам.

Располагаемая теплота, кДж/кг, при работе котла на твердом или жидком топливе определяется из следующего выражения:

Qрр = Qнр +Qтл +Qв +Qф −Qк ;

9

при работе на газообразном топливе, кДж/м3:

Qрр = Qнс + Qтл + Qв + Qф ,

гдеQнр и Qнс – низшая теплота сгорания рабочей массы твердого и жидкого и сухой массы газообразного топлива, кДж/кг (кДж/м3); Qтл –

физическая теплота топлива, кДж/кг (кДж/м3); Qв – теплота, вносимая в топку с воздухом, кДж/кг (кДж/м3); Qф – теплота, вносимая в топку

с паровым дутьем, кДж/кг (кДж/м3); Qк – теплота, затраченная на разложение карбонатов при сжигании сланцев, кДж/кг.

Физическая теплота топлива:

Qтл = Cтр tт ,

где Cтр – теплоемкость рабочей массы топлива, кДж/(кг·К); tт – тем-

пература топлива на входе в топку, °С. Теплоемкость рабочей массы топлива:

р |

с 100 −W р |

|

|

W р |

|

|||

Cт |

= Cт |

|

+CH |

O |

|

|

, |

|

100 |

100 |

|||||||

|

|

2 |

|

|

||||

где Стс , CH2O – соответственно, теплоемкости сухой массы твердого

топлива и воды, кДж/(кг·К); Cтс – для антрацита – 0,921; для каменных углей – 0,962; для бурых углей – 1,088; для фрезерного торфа – 1,297 и

сланцев – 1,046. Теплоемкость мазута: Cтр =1,74 + 0,0025tт.

Физическая теплота топлива учитывается в том случае, если оно предварительно подогрето вне котлоагрегата (подогрев мазута, сушка топлива в разомкнутой системе и т.д.).

Теплота, вносимая в топку с воздухом, определяется из следующего выражения:

Qв =αт V o C′рв ∆tв,

где С′рв - средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном дав-

лении, кДж/(м3·К), ∆tв – разность температур подогретого и холодного воздуха, °С.