- •Воронежский институт высоких технологий – аноо впо

- •Введение

- •1. Основы построения вычислительных систем

- •1.1. Составные части вычислительных систем

- •1.2. Классификация вычислительных платформ

- •1.3. Структура компьютера в соответствии с принципами Дж. Фон Неймана

- •1.4. Преимущества и недостатки различных типов вычислительных систем

- •1.4.1. Компьютеры с шинной организацией архитектуры

- •1.4.2. Алгоритм функционирования процессора

- •1.4.3. Функционирование компьютера с канальной организацией архитектуры

- •1.4.4. Информационная модель эвм

- •Контрольные вопросы к разделу

- •2. Основные конструктивные элементы

- •2.1.2. Блоки питания персонального компьютера

- •2.1.3. Источники бесперебойного питания

- •2.2. Типы и логическое устройство материнских плат

- •2.2.1. Типоразмеры материнских плат рс

- •2.2.2. Основные компоненты материнской платы

- •2.3. Типы процессоров персонального компьютера

- •2.3.1. Параметры процессоров

- •2.3.2. Cisc- и risc-процессоры

- •2.3.3. Микросхемы процессоров

- •2.3.4. Многопроцессорные системы

- •2.3.5. Сопроцессор

- •2.4. Постоянная и оперативная память, кэш-память

- •2.4.1. Оперативная память

- •2.4.2. Модули оперативной динамической памяти на материнской плате персонального компьютера

- •2.4.3. Статическая оперативная память

- •Динамические ячейки памяти.

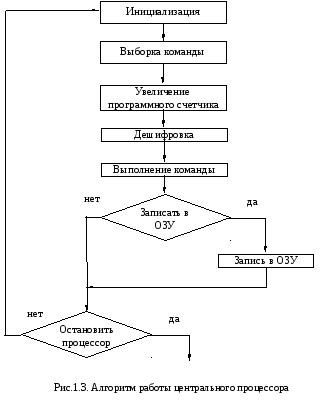

1.4.2. Алгоритм функционирования процессора

Функционирование компьютера с шинной организацией определяется работой процессора, которая, в свою очередь, осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом (рис. 1.3).

Инициализация. После включения компьютера (или после операции сброса) в регистры процессора заносят начальные значения. Обычно в этом случае в память записывают специальную программу (первичный загрузчик), основное назначение которой загрузить с какого-либо устройства внешней памяти операционную систему. Программному счетчику присваивается начальное значение, равное адресу первой команды программы.

Выборка команды. Центральный процессор считывает команду из памяти. Для нахождения адреса ячейки памяти используется содержимое программного счетчика.

Увеличение командного счетчика. Содержимое считанной ячейки рассматривается процессором как команда и помещается в регистр команд. Устройство управления интерпретирует прочитанное. По полю кода операции из первого слова команды УУ определяет ее длину и, если необходимо, организует дополнительные операции считывания, пока вся команда не будет полностью прочитана процессором. Вычисленная длина команды прибавляется к исходному содержимому программного счетчика, и, к моменту полного прочтения всей команды, программный счетчик будет хранить адрес следующей команды.

Дешифровка. По адресным полям команды УУ определяет, имеет ли команда операнды в памяти. Если это так, то на основе указанных в адресных полях режимов адресации вычисляются адреса операндов и производится операция чтения памяти для считывания операндов.

Выполнение команды. УУ и АЛУ выполняют операцию, указанную в коде операций команды. Во флаговом регистре процессора запоминаются признаки результата: равно нулю или нет, знак результата, наличие или отсутствие переполнения и т.п.

Запись результата. Если это необходимо, УУ выполняет операцию записи, чтобы поместить результат выполнения команды в память.

Остановка процессора. Если последней не была команда «Остановить процессор», то настоящая последовательность действий повторяется, начиная с шага 1.

Приведенная последовательность действий центрального процессора с шага 1 до шага 6 называется циклом процессора.

1.4.3. Функционирование компьютера с канальной организацией архитектуры

Сравним схему канальной ЭВМ (рис.1.4) с рассмотренной выше схемой шинной организации компьютера. Алгоритм работы процессора и в данном случае не изменяется, поскольку компьютер с канальной организацией также построен в соответствии с принципами Дж. фон Неймана. Помимо известного набора устройств (процессор, память, внешние устройства) в состав ЭВМ с канальной организацией входят т.н. каналы.

К анал

– это специализированный

процессор,

осуществляющий

управление

процессом обмена между основной памятью

и внешними устройствами и

управляющий работой контроллеров

внешних устройств.

анал

– это специализированный

процессор,

осуществляющий

управление

процессом обмена между основной памятью

и внешними устройствами и

управляющий работой контроллеров

внешних устройств.

Устройства компьютера группируются по скорости обмена (характерной скорости) и подсоединяются к соответствующим каналам. Так, «быстрое» устройство (например, накопитель на магнитном диске) подключается к селекторному (выделенному) каналу, получая его в монопольное использование на все время операции обмена данными.

«Медленные» устройства подключаются к мультиплексному (многоцелевому) каналу, который разделяется (мультиплексируется) между несколькими устройствами. При этом возможен одновременный обмен данными с несколькими устройствами. Очередность доступа определяется контроллером оперативной памяти. Наименьший приоритет имеет процессор. Среди каналов наибольший приоритет принадлежит самым «медленным» каналам, т.е. приоритет обратно пропорционален частоте обращения устройств к памяти компьютера.

За счет существенного усложнения архитектуры ЭВМ упрощается процесс ввода / вывода. Канал фактически представляет собой специализированный контроллер прямого доступа к памяти. Для ускорения процесса реализованы несколько трактов обмена данными: процессор – память и каналы – память. О своем состоянии канал информирует процессор при помощи т.н. прерываний.

Канал, являясь хоть и специализированным, но все-таки процессором, выполняет свою канальную программу. Она хранится в оперативной памяти. Длина канальной программы произвольна. Подготовку ее и загрузку в ОЗУ осуществляет операционная система. Несколько идущих подряд канальных команд могут образовывать цепочку данных. При этом имеется одна команда обмена данными, а одна физическая запись распределяется в несколько адресов оперативной памяти.

Поскольку управление контроллерами внешних устройств и обменом данными в канальных ЭВМ осуществляется каналом, то центральный процессор фактически освобожден от рутинной работы по организации ввода / вывода, а наличие нескольких трактов передачи данных снимает трудности, связанные с блокировкой единственной системной шины при одновременном обмене с несколькими внешними устройствами. Следовательно, обмен данными здесь можно производить параллельно с основной вычислительной работой центрального процессора. Это существенно повышает быстродействие и производительность вычислительных систем.