- •Негосударственное образовательное учреждение

- •2014 Год аннотация рабочей программы

- •1. Наименование и цель освоения дисциплины

- •2. Место дисциплины в структуре оп бакалавриата

- •3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения оп

- •4. Объем дисциплины в зачетных единицах, выделенных на контактную работу обучающихся

- •5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

- •Тема 1. Введение. Основы общей экологии

- •Тема 2. Антропогенное воздействие на окружающую среду

- •Промышленное загрязнениебиосферы

- •Сточные воды

- •Тема 3. Защита биосферы от загрязнений

- •Литосфера

- •План практических занятий

- •Тема 4. Окружающая среда и здоровье человека

- •Тема 5. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды

- •Тема 6. Экологический кризис и пути выхода из него

- •Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- •Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

- •Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

- •Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

- •Методические указания для обучающихся

- •Рекомендации по конспектированию учебной и научной литературы:

- •Рекомендации по подготовке к семинару:

- •Рекомендации по подготовке к экзамену (зачету):

- •Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

- •Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

План практических занятий

Тема: Защита биосферы от загрязнений

Практические занятия по данной теме включают решение задач с целью закрепления теоретических знаний, ознакомления с некоторыми расчетами, применяемыми в настоящее время специалистами по охране окружающей среды. По теме Атмосфера предлагается задача на определение высоты источника выбросов; по теме Гидросфера – задача на определение кратности разбавления сточных вод; по теме Литосфера – задача на определение класса опасности промышленных отходов. В качестве примера приведена задача на определение минимальной высоты источников выбросов.

При определении минимальной высоты источников выброса и установлении предельно допустимых выбросов концентрация каждого вредного вещества С в приземном слое атмосферы не должна превышать максимально разовой ПДК в атмосферном воздухе

С ≤ ПДК

При наличии фонового загрязнения атмосферы вместо С следует принимать С + Сф, где Сф – фоновая концентрация вредного вещества

С ≤ ПДК - Сф

Минимальная высота трубы для холодных выбросов (∆ Т =0):

А · M · F · Д · η 3/4

Н = ----------------------- (1)

8· V1·(ПДК-Сф)

где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы. Значение этого коэффициента, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным:

– 250 – для районов Средней Азии южнее 40º с.ш., Бурятской автономной республики и Читинской области;

– 200 – для Европейской территории России; для районов РФ южнее 50° с.ш.; для остальных районов Нижнего Поволжья, Кавказа, Молдавии, для Дальнего Востока и остальной территории Сибири и Средней Азии;

– 180 – для Европейской территории РФ и Урала от 50 до 52° с.ш.

– 160 – для Европейской территории РФ и Урала севернее 52° с.ш. (за исключением центра ETC);

– 140 – для Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Калужской, Ивановской областей;

М – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе. Значение F принимается

– для газообразных вредных веществ и мелко дисперсных аэрозолей (пыли, золы и т.п., скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю) – 1;

– для мелкодисперсных аэрозолей при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % – 2; от 75 до 90 % – 2,5; менее 75 % при отсутствии очистки – 3;

H – высота источника выброса над уровнем земли, м;

∆Т – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв, ºС;

V1 – расход газовоздушной смеси, м3/с, V1 = π · Д2 · w0/4,

где w0 – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

Д – диаметр устья источника выброса, м;

η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на значение максимальной приземной концентрации См от одиночного точечного источника. Значение этой величины устанавливается на основе анализа картографического материала, освещающего рельеф местности в радиусе до 50 высот наиболее высокого из размещаемых на промплощадке источника, но не менее чем до 2 км η=1, если нет гряды, ложбины, уступа, гребня и т.д.

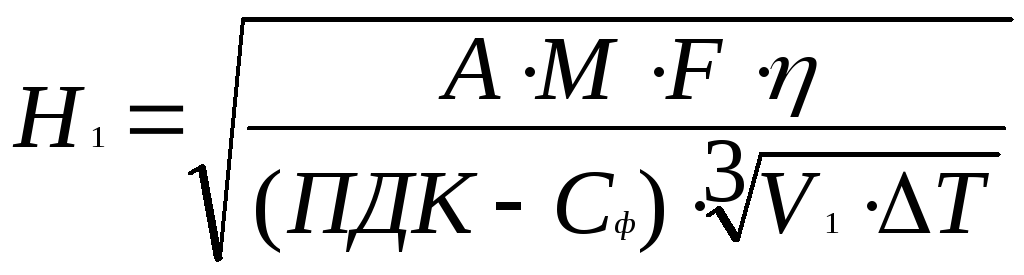

Для теплых выбросов значение Н сначала рассчитывается по формуле (1). Если при этом найденное значение Н ≤ w0·√10·Д/∆Т, то оно является окончательным. Если найденное значение Н >w0·√10·Д/∆Т, то предварительное значение минимальной высоты выбросов (трубы) определяется по формуле (2).

(2)

(2)По найденному таким образом значению Н=Н1определяются на основании формул (5)-(10) и устанавливаются в первом приближении коэффициентыm=m1,n=n1. Значение коэффициентовn0 иm0 принимается равным 1. Еслиm1иn1≠ 1, то поm1иn1определяется второе приближение Н=Н2по формуле (3):

Е

сли

Н2-Н1>1 м, то рассчитываем

Н3, предварительно определив

коэффициентыn2

иm2по формулам

(2)-(10), приняв Н=Н2.

сли

Н2-Н1>1 м, то рассчитываем

Н3, предварительно определив

коэффициентыn2

иm2по формулам

(2)-(10), приняв Н=Н2.Расчеты Н проводят до тех пор, пока два последовательных значения Н не будут отличаться друг от друга на 1 м, т.е. пока Нn-Hn-1≤1 м.

В

общем случае (i+1)-е

приближениеHi+1определяется по формуле (4):

общем случае (i+1)-е

приближениеHi+1определяется по формуле (4):где mi,niсоответствуют Нi;ami-1,ni-1соответствуют Нi-1.

Здесь m, n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса. Значение коэффициентов m, n определяются в зависимости от параметров: f, Vm.

Коэффициент m определяется по формуле (5)

m = 1/(0,67 + 0,1 ·√f+0,34·³√f), (5)

где

w02 · Д

f = 1000 ------------, (6)

Н2 · ∆Т

Коэффициент n определяется в зависимости от Vm по формулам:

n= 1 приVm ≥ 2 (7)

n= 0,532·Vm2– 2,13·Vmпри 0,5≤Vm<2 (8)

n = 4,4 · Vm при Vm<0,5 (9),

где Vm= 0,65 ·3√V1 · ∆Т/H(10)

Если из источника выбрасывается несколько различных вредных веществ, то за высоту выброса должно приниматься наибольшее из значений Н, которые определены для каждого вещества в отдельности, т.е., если F1M1>F2M2, то Н определяется по выбросу М1.

Варианты для самостоятельной работы

|

Исходные данные

|

Варианты | |||||||||

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

| |

|

Климатическая зона (коэффициент А)

|

Московская область |

Урал, 51º с.ш. |

Сибирь |

Бурятия |

Сибирь |

Нижнее Поволжье |

Владимирская область |

Дальний Восток |

Тульская область |

Среднее Поволжье |

|

М, г/с |

10,5 |

10,8 |

9,4 |

10,1 |

10,4 |

10,9 |

9,3 |

9,6 |

10,6 |

10,3 |

|

F |

1,0 |

1,5 |

1,0 |

1,5 |

1,0 |

1,5 |

1,0 |

1,5 |

1,5 |

1,0 |

|

D, м |

0,9 |

1,0 |

0,8 |

1,1 |

0,9 |

0,8 |

0,7 |

1,0 |

1,1 |

0,9 |

|

wo, м/с |

5,2 |

6,4 |

8,6 |

5,8 |

6,1 |

6,3 |

8,5 |

5,7 |

5,2 |

8,4 |

|

∆ Т, °С |

20 |

21 |

20 |

18 |

21 |

23 |

19 |

22 |

20 |

18 |

|

Максимальная разовая ПДК, мг/м3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Сф, мг/м3 |

2,2 |

2,3 |

2,1 |

2,4 |

2,5 |

2,2 |

2,3 |

2,4 |

2,1 |

2,1 |