- •Учебное пособие

- •2) Рассматриваемый комплекс кобальта является октаэдрическим. Существует только два способа расположения трех молекул аммиака в вершинах октаэдра (меридиональное и фациальное расположение):

- •Контрольная работа №1

- •ЗАДАЧИ

- •Контрольная работа №2

- •Контрольная работа №3

- •3.5 Расчеты равновесных концентраций и растворимости

Контрольная работа №1

I Назовите следующие соединения, укажите КЧ и степень окисления атома-комплексообразователя (пункт «а»), а также напишите химические формулы следующих соединений (пункт «б»).

1.а. [Cr(NH3)3F3], [Pd(H2O)(NH3)2Cl]Cl, (NH4)3[RhCl6];

б. нитрат роданопентамминкобальта(III), тетраиододиамминплатина, гексацианоферрат(III) калия.

2.а. [Rh(NH3)3I3], [Co(NH3)6]Cl3, K4[Fe(CN)6];

б. тетрагидроксоплюмбат(II) натрия, трихлоротриамминкобальт, бромид бромотриамминплатины(II).

3.а. [Pt(NH3)2Cl4], [Pt(NH3)5Cl]Cl3, K[Co(NH3)2(NO2)4];

б. пентабромоамминплатинат(IV) аммония, тригидроксотриамминродий, сульфат сульфатопентамминкобальта(III).

4.а. [Pt(NH3)2Cl2], [Pt(NH3)4]Cl2, K[Pt(NH3)Cl3];

б. тетранитродихлорокобальтат(III) натрия, нитротрихлородиамминплатина, бромид гексамминосмия(III).

5.а. [Co(NH3)3(NO2)3], [Co(NH3)5(SO4)]NO3, K3[Cu(CN)4];

б. тетрароданодиамминхромат(III) аммония, динитрохлоротриамминкобальт, хлорид дихлоротетрамминосмия(IV).

6.а. [Cu(NH3)2(SCN)2], [Ag(NH3)2]Cl, Na2[PdI4];

б. трихлороамминпалладат(II) натрия, нитрат дихлоротетрамминродия(III), трироданотриаквахром.

7.а. [Rh(NH3)3(NO2)3], [Cu(NH3)4](NO3)2, K[Au(CN)4];

б. гексагидроксостаннат(IV) натрия, трихлоротриамминиридий, иодид пентамминакваиридия(III).

8.а. [Pd(NH2OH)2Cl2], [Co(NH3)5Cl]Cl2, K2[PtI6];

б. гексароданоферрат(III) рубидия, сульфитотриамминплатина, хлорид хлоропентамминиридия(III);

9.а. [Cr(CO)6], [Pt(NH3)4Br2]Br2, K2[PtCl(OH)5];

б. триоксалатоферрат(II) калия, дибромодиамминплатина, сульфат нитрохлоротерамминплатины(IV);

10. а. [Fe(CO)5], [Cr(NH3)3(H2O)3]Cl3, K3[Cr(SCN)6];

б. гексахлороплатинат(IV) натрия, тринитротриамминкобальт, хлорат динитротерамминкобальта(III);

11. а. [Ni(CO)4], [Co(NH3)4(H2O)(CN)]Br2, K3[Co(NO2)6];

17

б. тетрабромоферрат(III) натрия, гексанитрокобальтат(III) тетрамминцинка, перхлорат трис(этилендиамин)ванадия(III);

12. а. [Cr(NH3)6][Co(CN)6], [Ni(NH3)6](ClO4)2, Na2[Ni(CN)4];

б. гексахлорплюмбат(IV) аммония, нитрат дииодобис(2,2′-дипи- ридил)родия(III), диоксалатодиамминхромат(III) тетрамминцинка.

II Укажите вид изомерии, который соответствует следующим парам соединений:

|

Cl |

NH3 |

Cl |

|

|

Cl |

Cl |

NH3 |

|

|

|

||||||||

13. |

Pt |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

; |

|

|

|

|||||||

Cl |

Cl |

Pt |

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

Cl |

|

|

|

NH3 |

|

|

|

||||||

|

NH3 |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Cl |

|

|

|

|

|

|

|||||

14. |

[Co(NH3)5NO3](NO3)2·H2O |

|

|

и [Co(NH3)5(H2O)](NO3)3; |

|||||||||||||||

15. |

[Pt(NH3)5(ONO)]Cl3 и [Pt(NH3)5(NO2)]Cl3; |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

H2N |

|

|

NH2 |

Cl |

|

|

|

|

Cl H2N |

NH2 |

|

||||||

16. |

|

|

|

|

Cr |

|

|

|

и |

|

|

|

Cr |

|

|

; |

|||

|

H2N |

|

|

|

|

Cl |

|

|

|

Cl |

|

|

NH2 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

NH2 |

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H2N |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

17. [Pd(NH3)4][PtCl4] и [Pt(NH3)4][PdCl4];

|

|

|

+ |

|

|

|

+ |

|

H2N |

NH2 |

Cl |

Cl H2N |

|

NH2 |

|

18. |

|

Co |

|

и |

Co |

; |

|

|

|

|

|

|

|||

|

H2N |

NH2 |

Cl |

H2N |

NH2 |

Cl |

|

|

|

|

|

|

|||

|

Br |

Cl |

2 _ |

Br |

Cl |

2 _ |

|

19. |

Pt |

|

и |

Pt |

|

|

; |

|

Br |

Cl |

|

Cl |

Br |

|

|

|

|

|

|

18 |

|

|

|

20. [Pt(NH3)3Cl][PtNH3Cl3] и [Pt(NH3)3Cl]2[PtCl4];

|

|

3+ |

|

|

|

|

3+ |

|

|

N |

|

N |

N |

N |

|

|

N |

N |

|

Cr |

|

||

21. |

N |

Cr |

и |

N |

N |

; |

|

|

N |

|

N |

|

|||

|

|

N |

|

|

|

|

H3N |

NH3 |

Cl |

H |

N |

NH |

3 |

NH |

|

|

|

3 |

||||||

|

Rh |

|

3 |

|

|

|

|

|

22. |

|

и |

|

Rh |

|

|

; |

|

Cl |

NH3 |

Cl |

Cl |

Cl |

|

Cl |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

23. [Pt(py)4][PtCl6] и [Pt(py)4Cl2][PtCl4];

24.[Pt(NH3)4Cl2]Br2 и [Pt(NH3)4Br2]Cl2.

III Сколько пространственных изомеров может быть у следующих координационных соединений? Изобразите эти изомеры.

25.[Co(en)2Cl2]Cl;

26.[Co(en)(NH3)2Cl2]Cl;

27.[Pd(NH3)2I2];

28.Na[Pt(NH3)ClBr2];

29.[Cr(NH3)3(ox)Cl];

30.K3[Al(ox)3];

31.[Rh(dipy)2(NH3)Cl]SO4;

32.[Pt(NH3)2Cl2Br2];

33.(NH4)2[Pt(NO2)2Cl2];

34.[Cr(dipy)2(NH3)2](NO3)3;

35.[Ir(phen)3]I3;

36.[Ru(NH3)3Cl3].

ЗАДАЧИ

37. Хлорид кобальта(III) образует с аммиаком соединения состава: СоС13·6NH3 и СоС13·5NН3·Н2O. Действие раствора AgNO3 приводит к

19

осаждению всех хлорид-ионов из этих соединений. Измерения электрической проводимости растворов этих соединений показывают, что они распадаются на 4 иона. Каково координационное строение данных соединений?

38.При действии на соль состава Co(NO3)2SCN·5NН3 иона Fе3+ не наблюдается характерного красного окрашивания, связанного с образовани-

ем Fe(SCN)3. Отсутствуют также характерные реакции на кобальт и аммиак. Исследование показало, что соль распадается на три иона. Каково координационное строение этой соли?

39.Измерение электрической проводимости свежеприготовленного

раствора соединения состава СоCl2NO2·5NН3 показывает, что оно распадается на три иона. Известно также, что все хлорид-ионы, содержащиеся в соста-

ве этого соединения, осаждаются при действии AgNO3. Каково его координационное строение?

40.В растворе соли состава СоСO3Cl·4NН3 не обнаружены NH3, ионы Со3+ и СО32–. Все хлорид-ионы, содержащиеся в составе этой соли, образуют AgCl. Измерение электрической проводимости приводит к заключению, что формульная единица соли распадается на два иона. Каково координационное

строение соли? Какова степень окисления центрального атома и дентатность иона СО32–?

41.При действии уксусной кислоты на раствор соли Со(NO2)3·4NН3, в котором не обнаружено ионов кобальта и свободного аммиака, выявляется, что только один нитрит-ион разрушается с выделением оксидов азота. Измерение электрической проводимости показывает, что соль распадается на два иона. Каково строение этой соли?

42.По данным измерения электрической проводимости раствора соли

Fe(CN)2·4КCN, ее диссоциация сопровождается образованием пяти ионов из каждой формульной единицы. Каково координационное строение соли?

43.Вычислите заряды (z) следующих комплексных ионов, образованных

хромом(III): а) [Cr(Н2O)6]z; б) [Cr(Н2O)5Cl]z; в) [Cr(Н2O)4Cl2]z; г) [Cr(СN)6]z; д) [Cr(NH3)4(H2O)2]z; е) [Cr(С2O4)2(ОН)2]z; ж) [Cr(NH)5NO3]z.

44. Вычислите заряды (z) следующих комплексных ионов, образованных

атомами палладия(II), платины(II), железа(II) и никеля(II): а) [Pd(NH3)Cl3]z;

б) [Pd(NН3)2(Н2O)Cl]z; в) [Pt(NН3)3NO2]z; г) [FeNН3(СN)5]z; д) [Ni(СN)4]z; е) [Fe(СN)6]z.

45.Молярная электрическая проводимость миллимолярного раствора

соединения состава PtCl4·3NН3 составляет 97 См·см2/моль. Каково координационное строение этого соединения?

46.Молярная электрическая проводимость миллимолярного раствора

соединения состава PtCl2·4NН3 составляет 260 См·см2/моль. Каково координационное строение этого соединения?

20

47.Хлорид кобальта(III) образует с аммиаком соединения следующе-

го состава: СоCl3·5NН3 и СоCl3·4NН3. Действие раствора AgNO3 приводит к осаждению 2/3 хлорид-ионов из первого соединения и 1/3 хлорид-ионов – из второго. Измерения электрической проводимости растворов этих соединений показывают, что первое распадаются на 3 иона, а второе – на 2 иона. Каково координационное строение указанных соединений?

48.В водном растворе соли состава NH4SCN·Cr(SCN)3·2NH3 обнаруживаются ионы аммония с помощью щелочного раствора тетраиодогидрар-

гирата(II) калия K2[HgI4], но не наблюдается характерного красного окрашивания при действии катиона Fе3+, указывающего на присутствие в растворе свободных роданид-ионов. Кроме того, раствор обладает слабокислой реакцией, исключающей присутствие в растворе свободного аммиака. Каково координационное строение этой соли?

21

2.Метод валентных связей и теория кристаллического поля

вописании строения координационных соединений

2.1 Метод валентных связей

Метод валентных связей (далее: «ВС») основан на предположении, что единичная химическая связь между двумя атомами осуществляется с помощью электронной пары, локализованной между ними («двухэлектронная двухцентровая связь»). Поэтому волновая функция, описывающая состояние электронов, образующих связь, называется локализованной орбиталью (а метод ВС называется также теорией локализованных электронных пар). В образовании кратной связи участвует столько электронных пар, чему равна кратность связи, но эти пары все равно локализованы преимущественно между двумя атомами.

Число единичных химических связей, которые образует атом, равно его валентности. Существует два механизма образования единичной химической связи. В первом – связь образуется при перекрывании двух одноэлектронных облаков двух атомов, сопровождающемся спариванием электронов с противоположно направленными спинами. Такой механизм называется обменным. Во втором – один из атомов предоставляет для образования связи двухэлектронное облако, а второй атом – свободную орбиталь. Атом, предоставляющий электронную пару, называется донором, атом, предоставляющий вакантную орбиталь – акцептором, а механизм, соответственно, называется донорно-акцепторным. Вне зависимости от способа образования связи, связывающая электронная пара обобществляется двумя атомами, в соответствии с чем связь является ковалентной.

Таким образом, валентность атома определяется не только количеством валентных электронов (одноэлектронных облаков), но и количеством электронных пар или (и) свободных орбиталей на внешнем электронном уровне. При описании химических связей в координационных соединениях, как правило, исходят из модели взаимодействия акцептора (центрального иона-комплексообразователя) и доноров (лигандов), поэтому донорно-акцеп- торный механизм образования связей иногда называют координационным механизмом.

Для объяснения геометрического строения молекул и ионов в рамках метода ВС в 1931 году Л. Полингом была предложена концепция гибридизации атомных орбиталей. Согласно этой концепции, химические связи формируются электронами не «чистых», а «смешанных», или гибридных орбиталей. Гибридные орбитали представляют собой линейную комбинацию (сумму с определенными коэффициентами у слагаемых) исходных атомных орбиталей, причем такую, чтобы реализовалось более сильное перекрывание

22

орбиталей и, как следствие, образовались бы более прочные связи. В результате получаются гибридные орбитали, которые обладают одинаковыми энергией и формой, определенной ориентацией в пространстве. Гибридные орбитали эксцентричны, т. е. более вытянуты по одну сторону от ядра (в направлении возможного перекрывания). В гибридизации наряду с орбиталями, образующими σ-связи, участвуют и орбитали неподеленных электронных пар.

Вчастности, при описании октаэдрических комплексов рассматривают гибридизацию шести s-, p- и d-орбиталей, дающую шесть эквивалентных орбиталей, направленных к вершинам октаэдра. Для такой гибридизации

используются валентные s-, px- py- и pz-орбитали, а также dz2- и dx2-y2-орбитали, расположенные по энергии либо непосредственно под валентными s- и p-орбиталями центрального атома, либо непосредственно

над ними. В первом случае образуются «внутриорбитальные» (по Полингу) комплексы с гибридизацией d2sp3, во втором – «внешнеорбитальные»

комплексы с гибридизацией sp3d2. Выбор dz2- и dx2-y2-орбиталей среди остальных обусловлен ориентацией областей их максимальной электронной плотности вдоль шести осевых направлений октаэдра (см. рис. 1 на стр. 29), подобно трем p-орбиталям.

Втабл. 2 приведены важнейшие типы гибридизации, встречающиеся в комплексных соединениях, и соответствующие им пространственные конфигурации комплексов.

Таблица 2. Основные типы гибридизации орбиталей ионов-

комплексообразователей и соответствующие пространственные конфигурации координационных соединений по методу ВС

КЧ |

Тип гибридизации |

Конфигурация соединения |

|

|

|

2 |

sp |

Линейная |

3 |

sp2 |

Треугольная |

4 |

sp3 |

Тетраэдрическая |

|

dx2–y2spxpy |

Квадратная |

5 |

sp3dz2, dz2sp3 |

Тригонально-бипирамидальная |

6 |

sp3dz2dx2–y2, dz2dx2–y2sp3 |

Октаэдрическая |

Принципы метода ВС и концепции гибридизации атомных орбиталей удобно рассмотреть на следующих конкретных примерах.

23

Пример 1 [Zn(H2O)6]2+.

Нейтральный атом цинка имеет электронную конфигурацию 4s23d10 (см. приложение III). Значит, ион цинка Zn2+ имеет конфигурацию 3d104s0 *, вакантными орбиталями валентного уровня, способными к образованию шести связей по донорно-акцепторному механизму, являются 4s0, 4p0 и 4d0. Молекулы воды предоставляют для образования связей шесть неподеленных электронных пар. Комбинация шести орбиталей – одной s-, трех p- и двух d-орбиталей – приводит к sp3d2-гибридизации, что определяет октаэдрическое строение аквакомплекса цинка:

|

|

|

OH2 |

|

|

2+ |

H O |

|

OH |

||||

2 |

|

|

2 |

|

||

|

|

|

Zn |

|

|

|

H2O |

|

|

OH2 |

|

||

OH2 |

|

|||||

|

|

|

|

|

||

На этой и последующих схемах электронные пары лигандов обведены пунктиром.

Пример 2 [Ag(NH3)2]+.

Атом серебра имеет электронную конфигурацию 5s14d10. Катион Ag+ – конфигурацию 4d105s0. Для образования двух связей по донорно-акцептор- ному механизму доступны свободные 5s0- и 5p0-орбитали катиона серебра. Тип гибридизации – sp. Донорами выступают молекулы аммиака, их двухэлектронные облака (sp3-гибридные орбитали) перекрываются со свободными sp-гибридными орбиталями иона Ag+, расположенными на одной оси. Следовательно, аммиакатный катион имеет линейную конфигурацию:

H3N Ag NH3 +

Пример 3 [SnCl3]–.

Атом олова в основном состоянии обладает конфигурацией 5s25p2. Для образования катиона Sn2+ необходимо удалить два электрона с верхнего валентного уровня – с 5p-орбитали. Тогда конфигурация катиона Sn2+ станет 5s25p0. Свободные 5p0-орбитали катиона металла доступны для формирования связей по донорно-акцепторному механизму. Донорами являются три

* Ионы d-элементов имеют конфигурации (n – 1)dNns0, т. к. энергия (n – 1)d-орбиталей оказывается ниже энергии ns-орбиталей.

24

хлорид-иона. Тип гибридизации sp3, четыре гибридные орбитали ориентированы к вершинам тетраэдра, но только три из них перекрываются с двухэлектронными облаками хлоридных ионов, а четвертая остается несвязывающей орбиталью с неподеленной электронной парой:

Комплексный анион [SnCl3]–, поэтому, имеет тригонально-пирами- дальную структуру.

Интересно отметить, что наличие неподеленной электронной пары у аниона [SnCl3]– позволяет ему функционировать в качестве основания Льюиса. В частности, трихлорстаннат(II)-ион способен входить в качестве лиганда в состав внутренней сферы комплексов, приводя к образованию гетерометаллических кластерных соединений, например:

|

|

Cl |

|

|

2_ |

|

|

Cl |

|||

|

|

|

|||

Cl |

Sn |

Cl |

|

||

|

|

Pt |

|

|

|

Cl |

Sn |

Cl |

|

||

|

|

Cl |

Cl |

|

|

|

|

|

|

|

|

Пример 4 [СоF6]3– – внешнеорбитальный.

Электронная конфигурация атома кобальта – 4s23d7. Значит, ион кобальта Со3+ имеет конфигурацию 3d64s0. Шесть электронов на 3d-орби- талях располагаются в соответствии с правилом Гунда†, т. е. по всем пяти d-орбиталям. Акцептировать шесть электронных пар фторид-ионов могут свободные 4s0-, 4р0- и 4d0-орбитали. Тип гибридизации – sр3d2, комплекс будет иметь октаэдрическое строение:

† В пределах подуровня электроны распределяются так, чтобы суммарный спин был максимальным.

25

F 3_

F

F

F

Co

Co

F  F

F

F

Четыре электрона на 3d-орбиталях остаются неспаренными, благодаря чему комплексный анион [СоF6]3– является парамагнитным (втягивается в магнитное поле). Эффективный магнитный момент (точнее, значение его спиновой составляющей в магнетонах Бора, μB) связан с количеством неспаренных электронов N приближенной формулой

μэф = μB N (N + 2). |

(1) |

Расчетная величина магнитного момента получается: μэф = 4.90 μB. Экспериментальное значение (5.3 μB для соединения K3[СоF6]) несколько превышает расчетное из-за орбитального вклада в величину магнитного момента.

Пример 5 [Co(CN)6]3– – внутриорбитальный.

Итак, ион кобальта Со3+ имеет конфигурацию 3d64s0. Поскольку рассматриваемый комплекс внутриорбитальный, в образовании связей по донорно-акцепторному механизму должны участвовать «внутренние» 3d-орбитали катиона металла. Значит, шесть электронов на 3d-орбиталях должны расположиться спин-спаренными (против правила Гунда). Это высвобождает 3dx2-y2- и 3dz2-орбитали, которые со свободными 4s0- и 4p0-орбиталями катиона Со3+ могут акцептировать шесть электронных пар цианид-ионов. Тип гибридизации – d2sр3, комплекс также имеет октаэдрическое строение:

CN 3_

NC CN

Co

NC  CN

CN

CN

В отличие от фторидного комплекса кобальта [СоF6]3– цианидный комплекс [Co(CN)6]3– не имеет неспаренных электронов, значит, должен быть диамагнитным, что и наблюдается на самом деле.

Внутриорбитальный комплекс [Co(CN)6]3– называется также спинспаренным или низкоспиновым комплексом, а внешнеорбитальный комплекс

[СоF6]3– – спин-свободным или высокоспиновым.

26

Пример 6 [NiCl4]2– – внешнеорбитальный.

Атом никеля имеет электронную конфигурацию 4s23d8. Катион Ni2+ – 3d84s0. Восемь электронов на 3d-орбиталях располагаются в соответствии с правилом Гунда. Для образования четырех связей доступны свободные 4s0- и 4p0-орбитали катиона металла. Тип гибридизации – sp3, комплексный анион имеет тетраэдрическую форму:

|

Cl |

2_ |

|

|

Ni |

Cl |

|

Cl |

Cl |

||

|

|||

|

|

На 3d-орбиталях никеля есть два неспаренных электрона, значит, анион [NiCl4]2– должен быть парамагнитным. Это действительно так: экспериментально установлено, что эффективный магнитный момент соли (N(C2H5)4)2[NiCl4] равен 3.89 μB. Расчетная величина спиновой составляющей магнитного момента – 2.83 μB. В данном случае наблюдается значительный вклад орбитальной составляющей в величину магнитного момента.

Пример 7 [PtCl4]2– – внутриорбитальный.

У атома платины в основном состоянии реализуется конфигурация 6s15d9, у катиона Pt2+ – 5d86s0. Комплекс внутриорбитальный, значит, восемь электронов на 5d-орбиталях должны расположиться спин-спаренными, чтобы высвободить «внутреннюю» 5dx2-y2-орбиталь. Последняя вместе со свободными 6s0-, 6px0- и 6py0-орбиталями может участвовать в образовании четырех связей с хлорид-ионами. Тип гибридизации – dsр2, следовательно, комплекс имеет квадратную конфигурацию:

|

Cl |

Cl |

|

2 _ |

|

|

|||

|

|

Pt |

|

|

|

Cl |

Cl |

|

|

|

|

|

|

|

Комплекс [PtCl4]2– должен быть диамагнитным, что и подтверждается экспериментально.

Внутриорбитальный комплекс [PtCl4]2– является спин-спаренным или низкоспиновым комплексом, а внешнеорбитальный [NiCl4]2– – спин-свобод- ным или высокоспиновым.

Метод ВС успешно описывает структуру координационных соединений металлов, правильно предсказывает наличие двух вариантов для числа неспаренных электронов, но не позволяет сделать выбор между ними. То, что

27

метод ВС полностью игнорирует наличие ионной составляющей в химической связи, во многом ограничивает его возможности. Поскольку метод ВС не учитывает существование возбужденных состояний, с его помощью невозможно интерпретировать спектры поглощения комплексов металлов.

2.2Теория кристаллического поля

Вотличие от метода ВС теория кристаллического поля (далее: «КП») основана на представлении об электростатической (ионной) природе взаимодействия между центральным ионом-комплексообразователем и лигандами. Лиганды в данной теории рассматриваются как точечные отрицательные заряды или точечные отрицательные полюса диполей, ориентированные к центральному иону металла.

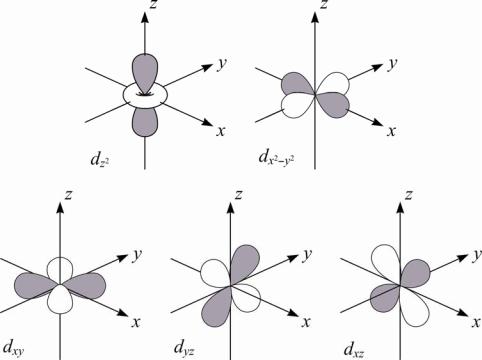

Для понимания теории КП необходимо ясно представить себе пространственную ориентацию d-орбиталей. Напомним, что d-орбитали направлены в пространстве следующим образом: орбиталь dz2 расположена вдоль

оси z, орбиталь dx2-y2 – вдоль осей x и y, орбитали dxy, dxz и dyz – по биссектрисам между соответствующими осями декартовых координат (рис. 1).

Рис. 1. Ориентация d-атомных орбиталей в пространстве.

В изолированном ионе металла все d-орбитали имеют одинаковую энергию (орбитали одинаковой энергии называются вырожденными). Если ион металла поместить в центре сферического электростатического поля (гипотетический случай равномерного распределения отрицательного заря-

28

да), то энергия d-орбиталей увеличится, но они останутся вырожденными. Иная ситуация возникает в случае понижения симметрии поля, когда ион оказывается в октаэдрическом, тетраэдрическом или в каком-либо ином окружении точечных зарядов (рис. 2).

Рис. 2. Энергетическая диаграмма расщепления d-уровня иона переходного металла в КП различной симметрии:

Td – тетраэдрической, Oh – октаэдрической,

D4h – квадратной. Kh – исходная сферическая симметрия.

Рассмотрим случай октаэдрического поля. Декартову систему координат выберем таким образом, чтобы центральный атом совпал с началом координат, а шесть лигандов располагались на осях. При таком расположении лиганды находятся ближе к dz2 и dx2-y2-орбиталям центрального атома, чем к dxy, dxz и dyz-орбиталям. Вследствие этого лиганды будут сильнее отталкивать электроны, расположенные на dz2 и dx2-y2-орбиталях (в теории КП их обозначают символом eg), чем электроны на dxy, dxz и dyz-орбиталях (t2g-орби-

29

тали). Иными словами, в октаэдрическом поле вырождение снимается и энергия eg-орбиталей оказывается выше энергии t2g-орбиталей на некоторую величину Oh = E(eg) – E(t2g), называемую энергией расщепления или параметром расщепления. Индекс «Oh» служит для обозначения октаэдрической симметрии КП. Средняя энергия d-орбиталей при снижении симметрии поля со сферической до октаэдрической не изменится, значит, принимая ее за нуль, получаем: 2E(eg) – 3E(t2g) = 0. Отсюда следует, что E(eg) = 0.6 Oh, E(t2g) = –0.4 Oh, т. е. «сохраняется центр тяжести» уровней (см. рис. 2).

Величина параметра расщепления зависит от симметрии КП. Для тетраэдрического поля Td меньше, чем для октаэдрического, а для квадратного – больше (рис. 2). Помимо этого, симметрия КП влияет и на характер расщепления. Например, для тетраэдрического поля в отличие от октаэдрического, dz2 и dx2-y2-орбитали (в этом случае они обозначаются символом e) стабильнее dxy, dxz и dyz-орбиталей (обозначаемых символом t2), причем E(t2) =

0.4 Td, E(e) = –0.6 Td.

Параметр расщепления зависит также от заряда центрального ионакомплексообразователя, его положения в таблице Д. И. Менделеева и от природы лигандов. Значение увеличивается с увеличением степени окисления центрального атома и при переходе по подгруппе периодической системы сверху вниз.

В результате экспериментального исследования спектров многочисленных комплексов различных металлов с разными лигандами было найдено, что по способности вызывать расщепление d-уровней лиганды можно расположить в следующем порядке‡:

I− < Br− < SCN− < Cl− < F− < RCOO− < OH− < C2O42− < H2O <

< NCS− < CH3CN < py < NH3 < en < bipy < phen < NO2− < PPh3 < CN− < CO.

Указанная последовательность лигандов носит название спектрохимический ряд. Лиганды, находящиеся в первой строчке этого ряда условно называют лигандами слабого поля, находящиеся во второй – лигандами сильного поля.

Рассмотрим порядок заполнения электронами d-орбиталей на примере октаэдрических комплексов (табл. 3). Электроны заселяют t2g- и eg-орбитали в соответствии с принципом минимума энергии, принципом Паули и правилом Гунда.

Так, в ионе с конфигурацией d2 (это, например, V3+) два электрона располагаются на нижележащей по энергии t2g-орбитали с параллельными спинами:

‡ Расшифровка обозначений лигандов – в приложении II. У амбидентатного роданидного лиганда подчеркнут атом, осуществляющий связь с ионом-комплексообразователем.

30

Энергия каждого из электронов понижается на 0.4 Oh по сравнению с их энергией на вырожденном d-уровне в сферическом поле, так что ион стабилизируется в октаэдрическом поле на 0.8 Oh. Эта энергия называется

энергией стабилизации КП (ЭСКП).

Таблица 3. Распределение электронов

по t2g и eg-уровням в октаэдрических комплексах

dm |

Слабое поле |

Сильное поле |

||||

|

|

|

|

|

|

|

Конфигурация |

|

ЭСКП |

Конфигурация |

|

ЭСКП |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

d1 |

(t2g)1(eg)0 |

0.4 |

Oh |

(t2g)1(eg)0 |

0.4 |

Oh |

d2 |

(t2g)2(eg)0 |

0.8 |

Oh |

(t2g)2(eg)0 |

0.8 |

Oh |

d3 |

(t2g)3(eg)0 |

1.2 |

Oh |

(t2g)3(eg)0 |

1.2 |

Oh |

d4 |

(t2g)3(eg)1 |

0.6 |

Oh |

(t2g)4(eg)0 |

1.6 |

Oh – P |

d5 |

(t2g)3(eg)2 |

0 |

|

(t2g)5(eg)0 |

2.0 |

Oh – 2P |

d6 |

(t2g)4(eg)2 |

0.4 |

Oh |

(t2g)6(eg)0 |

2.4 |

Oh – 2P |

d7 |

(t2g)5(eg)2 |

0.8 |

Oh |

(t2g)6(eg)1 |

1.8 |

Oh – P |

d8 |

(t2g)6(eg)2 |

1.2 |

Oh |

(t2g)6(eg)2 |

1.2 |

Oh |

d9 |

(t2g)6(eg)3 |

0.6 |

Oh |

(t2g)6(eg)3 |

0.6 |

Oh |

d10 |

(t2g)6(eg)4 |

0 |

|

(t2g)6(eg)4 |

0 |

|

Как показывают расчеты, ЭСКП – величина того же порядка, что и энергия обычной химической реакции. Поэтому эффект расщепления орбиталей должен оказывать заметное влияние на термодинамические свойства соединений переходных металлов.

Как видно из таблицы 3, для комплексов с электронными конфигурациями d1, d2 и d3 распределение электронов по t2g и eg-уровням осуществляет-

31

ся независимо от величины параметра расщепления Oh. Но начиная с конфигурации d4, последующие электроны могут помещаться либо на t2g-, либо на

eg-орбитали. Результат будет определяться соотношением между параметром |

|

расщепления |

Oh и энергией спаривания электронов Р§. В случае сильного |

поля ( Oh > Р) |

будут заполняться t2g-орбитали, так как энергия спаривания |

компенсируется энергией стабилизации, а в случае слабого поля ( Oh < Р) заполняются eg-орбитали.

Первый случай реализуется у комплексов, образованных ионами переходных элементов первого ряда с лигандами сильного поля, или у комплексов переходных элементов второго и третьего рядов с любыми лигандами, поскольку, как было указано выше, параметр расщепления увеличивается при переходе по подгруппе периодической системы сверху вниз.

В общем случае ЭСКП можно рассчитать по формулам:

|

2 |

N (t2g ) − |

3 |

|

|

|

ЭСКП = |

5 |

5 |

N (eg ) |

Oh |

(2) |

|

|

|

|

|

|

– для октаэдрического поля (без поправки на энергию спаривания Р для конфигураций d4, d5, d6 и d7 в случае сильного поля);

|

3 |

N (e) − |

2 |

|

|

|

ЭСКП = |

5 |

5 |

N (t2 ) |

Td |

(3) |

|

|

|

|

|

|

– для тетраэдрического поля. В этих формулах N(t2g), N(eg), N(e) и N(t2) – количество электронов на соответствующих уровнях.

Итак, один и тот же ион переходного элемента, в зависимости от природы координированных лигандов, может образовывать комплексы с различной электронной конфигурацией и, как следствие, с различными свойствами. Например, фторидный комплекс кобальта(III) [CoF6]3– (рис. 3) является парамагнитным, поскольку имеет четыре неспаренных электрона (высокоспиновый комплекс), а цианидный комплекс [Co(CN)6]3– диамагнитен, так как неспаренных электронов не имеет (низкоспиновый комплекс).

Такое различие в электронном строении обусловлено тем, что цианидион создает более сильное поле, чем фторид-ион (см. спектрохимический ряд, стр. 31). Следует отметить, что полученные данные о количестве неспаренных электронов в рассматриваемых комплексах полностью соответствуют выводам, сделанным на основе метода ВС (см. примеры 4 и 5 на стр. 26, 27).

§ Спаривание электронов осуществляется с затратой энергии для преодоления сил кулоновского отталкивания.

32

Рис. 3. Энергетическая диаграмма распределения электронов по орбиталям в октаэдрических ионах [CoF6]3– и [Co(CN)6]3–.

Параметр расщепления в случае тетраэдрического поля Td составляет примерно 4/9 от Oh, (рис. 2), поэтому тетраэдрические комплексы практически всегда являются высокоспиновыми и парамагнитными.

Таким образом, теория КП дает возможность объяснить магнитные свойства комплексных соединений.

Другим важным достижением этой теории является успех в интерпретации спектров поглощения соединений переходных металлов в видимой области и, в частности, в объяснении цвета этих соединений.

Простейшим для рассмотрения случаем является октаэдрический комплекс с конфигурацией d1 – [Ti(H2O)6]3+. В основном состоянии единственный d-электрон занимает t2g-уровень (см. табл. 3). При возбуждении, требующем затраты кванта электромагнитного излучения, этот электрон может перейти на eg-уровень:

33

Величина параметра расщепления Oh для иона [Ti(H2O)6]3+ составляет приблизительно 20 000 см–1 **. Этому значению соответствует длина волны поглощаемого света 500 нм (зеленый участок спектра). Непоглощенные веществом участки спектра (синий и красный) формируют дополнительны醆

к зеленому фиолетовый цвет, который и наблюдается у водных растворов солей Ti3+.

Наряду с несомненными достоинствами теория КП содержит целый ряд существенных недостатков. Предположение о том, что характер взаимодействия центрального иона с лигандами носит исключительно электростатический характер, автоматически исключает возможность исследования в рамках теории КП природы связи центрального иона с лигандом. Теория КП также не может объяснить расположение лигандов в спектрохимическом ряду, связанное с их электронной структурой, которую данная теория не принимает во внимание.

2.3 Примеры ответов на вопросы раздела

Пример 1. Изобразите энергетическую диаграмму распределения d-электронов и определите ЭСКП для комплексных ионов: 1) [FeCl4]2– (тетраэдрическая конфигурация); 2) [RhCl6]3–; 3) [V(NH3)6]2+. Определите, парамагнитной или диамагнитной является частица, высокоспиновой или низкоспиновой, вычислите ее магнитный момент (чисто спиновую составляющую) в магнетонах Бора.

Решение:

1) Катион железа Fe2+ имеет электронную конфигурацию 3d6. В тетраэдрическом поле d-уровень расщепляется на e- и t2-уровни (см. рис. 2). Параметр расщепления у тетраэдрических комплексов Td низкий, к тому же хлорид-ион – лиганд слабого поля. Значит, комплекс должен быть высокоспиновым с конфигурацией (e)3(t2)3:

Расчет значения ЭСКП по формуле (3):

** Для энергии уровней в спектроскопии традиционно используется единица измерения «см–1» волнового числа ν¯, прямо пропорционального соответствующей энергии. Пересчет в «кДж/моль» можно произвести по формуле: E = NAhν = NAhc ν¯, где NA = 6.022·1023 моль–1 – постоянная Авогадро, h = 6.626·10–37 кДж·с – постоянная Планка, ν – частота излучения, Гц, с = 2.998·1010 см/с

– скорость света в вакууме.

†† Дополнительные цвета – пары цветов, смешение которых приводит к формированию белого цвета.

34

|

3 |

3 |

− |

2 |

3 |

|

T = 0.6 |

T . |

ЭСКП = |

5 |

5 |

|

|||||

|

|

|

|

|

d |

d |

||

|

|

|

|

|

|

|

У аниона имеется четыре неспаренных электрона, следовательно, он должен быть парамагнитным. Расчет по формуле (1) значения спиновой составляющей магнитного момента:

μэф = μB 4(4 + 2) = 4.90 μB.

2) Катион родия Rh3+ имеет электронную конфигурацию 4d6. В октаэдрическом поле d-уровень расщепляется на t2g- и eg-уровни. Родий – переходный элемент второго ряда, значит, электронная конфигурация будет отвечать сильному полю:

Расчет значения ЭСКП по формуле (2):

|

2 |

6 |

− |

3 |

0 |

|

O = 2.4 |

O . |

ЭСКП = |

5 |

5 |

|

|||||

|

|

|

|

|

h |

h |

||

|

|

|

|

|

|

|

У аниона отсутствуют неспаренные электроны, следовательно, он диамагнитен (магнитный момент равен нулю).

3) Электронная конфигурация катиона ванадия V2+ – 3d3. В КП октаэдрической симметрии происходит расщепление d-уровня на t2g- и eg-уровни. Для конфигурации d3 величина параметра расщепления Oh и, соответственно, сила поля лигандов не влияют на распределение электронов:

Расчет величины ЭСКП по формуле (2):

|

2 |

3 |

− |

3 |

0 |

|

O = 1.2 |

O . |

ЭСКП = |

5 |

5 |

|

|||||

|

|

|

|

|

h |

h |

||

|

|

|

|

|

|

|

35

В комплексе [V(NH3)6]2+ три неспаренных электрона, он парамагнитен. Величина спиновой составляющей магнитного момента:

μэф = μB 3(3 + 2) = 3.87 μB.

Пример 2. Для внутриорбитального комплекса [Fe(phen)3]3+: 1) напишите электронно-графическую формулу центрального атома-комплексообра- зователя и иона-комплексообразователя; 2) определите тип гибридизации орбиталей иона-комплексообразователя и пространственную конфигурацию комплексного катиона; 3) определите, парамагнитной или диамагнитной является частица, вычислите ее магнитный момент (спиновую составляющую) в магнетонах Бора.

Решение:

1) Электронная конфигурация атома железа в основном состоянии (см. приложение III) – [Ar]4s23d6:

Конфигурация катиона Fe3+ будет 3d54s0:

2) Поскольку рассматриваемый комплекс внутриорбитальный, в образовании связей по донорно-акцепторному механизму должны участвовать «внутренние» 3d-орбитали катиона Fe3+. Следовательно, пять электронов на 3d-орбиталях необходимо разместить спин-спаренными. Фенантролин – типичный бидентатный лиганд (см. приложение II), занимающий во внутренней сфере комплекса два координационных места. Соответственно, три таких лиганда будут являться донорами шести электронных пар. Тип гибридизации – d2sр3, комплекс имеет октаэдрическое строение:

3+

|

N |

N |

N |

N |

Fe |

N |

|

|

N |

36

3) Несмотря на то, что рассматриваемый комплекс низкоспиновый, все же один электрон на d-уровне остается неспаренным. Значит, катион должен быть парамагнитным. Вычисленное по формуле (1) значение спиновой составляющей магнитного момента будет:

μэф = μB 1(1+ 2) =1.73 μB.

37