- •Введение

- •Решение основных инженерных задач на планах и картах

- •Форма и размеры земли

- •Масштабы

- •Практическая часть

- •Результаты практической работы

- •Условные знаки

- •Практическая часть

- •Измерение отрезков

- •Практическая часть

- •Измерение площадей

- •Устройство и поверки планиметра

- •Измерение площадей планиметром

- •Изображение рельефа горизонталями

- •Свойства горизонталей

- •Аналитическое интерполирование

- •Графическое интерполирование

- •Интерполирование на глаз

- •Практическая часть

- •Решение задач по топографическим картам

- •Определение отметок точек

- •Определение крутизны ската

- •Проведение линии по кратчайшему направлению с уклоном не более заданного (проектного)

- •Построение профиля по заданному направлению

- •Определение границы водосборной площади

- •Практическая часть

- •Определение планового положения точек земной поверхности

- •Географические координаты

- •Зональная система плоских прямоугольных координат (проекция Гаусса – Крюгера)

- •Практическая часть

- •Ориентирование линий, планов и карт

- •Практическая часть

- •Номенклатура топографических карт

- •Разграфка и номенклатура топографических карт

- •Определение номенклатуры топографической карты

- •План по материалам теодолитной съемки

- •Варианты исходных данных

- •Журнал теодолитного хода

- •Поправки за наклон линий

- •Ведомость вычисления координат вершин теодолитного хода

- •Проект вертикальной планировки (проектирование горизонтальной площадки)

- •Ведомость вычисления объема грунта

- •Вариант исходных данных

- •Требования к точности построения разбивочной сети

- •Точность построения внешней и внутренней разбивочных сетей

- •Содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ

- •Подготовка данных для разбивочных работ

- •Расчет разбивочных элементов для перенесения проектной линии в натуру

- •2.1.4.1. Вычисление исходных данных

- •2.4.2. Составление разбивочного чертежа

- •Результаты измерений координат вершин поворота канала

- •Ведомость вычисления длин линий и углов при подготовке данных по выносу осей сооружений в натуру

- •Пример вычисления длин линии

- •Исходные данные

- •Варианты исходных данных

- •Расчет разбивочных элементов

- •Основные элементы плановых разбивочных работ

- •2.1.5.1. Построение линий заданной длины

- •2.1.5.2. Построение горизонтального угла проектной величины

- •2.1.5.3. Построение линии проектной длины в заданном направлении

- •2.1.5.4. Построение заданного направления вне пункта разбивочной сети

- •Вынос в натуру планового положения точек сооружения

- •2.1.6.1. Способ прямоугольных координат

- •2.1.6.2. Способ прямой угловой засечки

- •2.1.6.3. Способ полярных координат

- •2.1.6.4. Способ линейной засечки

- •2.1.6.5. Способ проектного полигона

- •Основные элементы высотных разбивочных работ

- •2.1.7.1. Вынос точек с проектными отметками

- •2.1.7.2. Вынос на местность линий с проектными уклонами

- •2.1.7.3. Вынос в натуру плоскостей с заданными уклонами

- •Детальные разбивочные работы по выносу осей и отметок

- •2.1.8.1. Разбивка и закрепление осей сооружения на обноске

- •2.1.8.2. Разбивочные работы на исходном монтажном горизонте

- •2.1.8.3. Передача осей на монтажные горизонты

- •2.1.8.4. Передача отметок на монтажные горизонты

- •Геодезические исполнительные съемки

- •Система исполнительных съемок в строительстве

- •Типовые геодезические исполнительные схемы

- •Геодезические наблюдения за деформациями сооружений в процессе их эксплуатации

- •Общие принципы и методы проведения геодезических наблюдений

- •Геодезические наблюдения за морскими сооружениями

- •1 Крепление колец медной проволокой ( 3 мм); 2 труба водо-, газопроводная; 3 поддон металлический; 4 тело сооружения

- •1 Линия кордона; 2 наблюдательные марки

- •1, 2 Наблюдательные марки кордонные и глубинные;

- •3 Крестообразная насечка для наблюдений

- •Наблюдения за креном сооружений

- •2.3.3.1. Определение крена сооружений башенного типа

- •2.3.3.2. Решение некоторых инженерных задач, связанных с определением крена

- •Оценка точности геодезических измерений

- •Исходные данные

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Инженерная геодезия Решение основных инженерных задач на планах и картах Полевые геодезические работы

- •95 3005 – Учебная литература

Свойства горизонталей

1. Горизонтали – замкнутые линии (могут выходить за рамку данного плана и замыкаться за его пределами).

2. Горизонтали не пересекаются. Исключение – нависающие (обратные) скаты.

3. Чем меньше заложение горизонталей dпри одинаковомhc, тем круче скат. Линия, образованная наименьшимиd, соответствует направлению наибольшей крутизны.

Рельеф в общем случае разделяют на три вида: равнинный – превышения до 30 м; холмистый – превышения до 200 м; горный – превышения более 200 м.

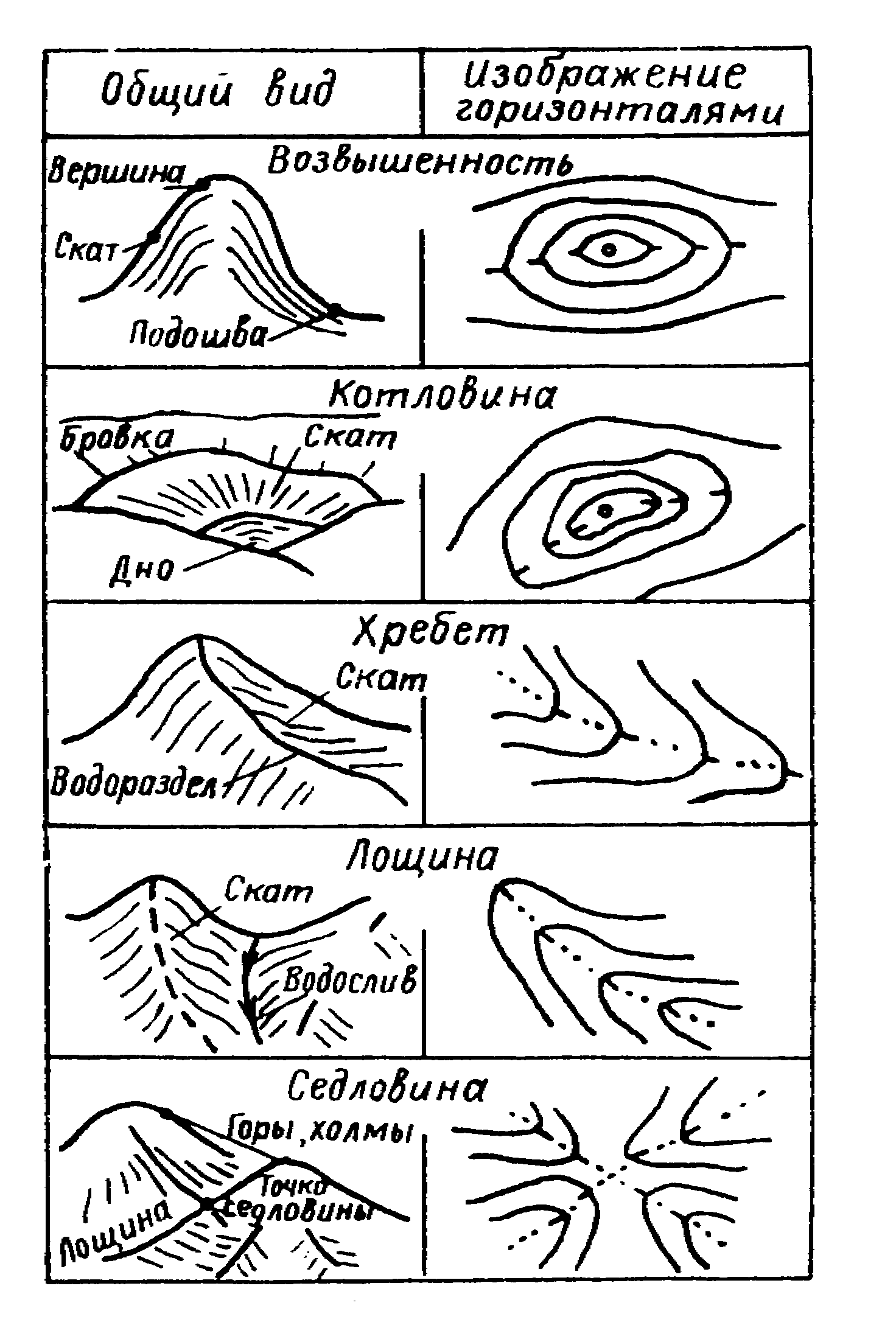

В каждом виде рельефа выделяют пять основных форм: возвышенность, котловину, хребет, лощину и седловину (рис. 1.23).

1. Возвышенность (гора – высота более 200 м, холм – менее 200 м). Элементы данной формы рельефа: вершина, скаты, подошва.

2. Котловина – замкнутое углубление. Элементы – дно, скаты, бровка.

3. Хребет – вытянутая возвышенность. Элементы – скаты, гребень хребта. Линия, идущая по гребню, называется водоразделом.

4. Лощина – вытянутое углубление. Элементы – скаты, водосливная линия (тальвег, водоток); широкая лощина называется долиной, узкая – ущельем или оврагом.

5. Седловина (перевал) – пониженная часть местности между двумя соседними возвышенностями с расходящимися в противоположные стороны лощинами.

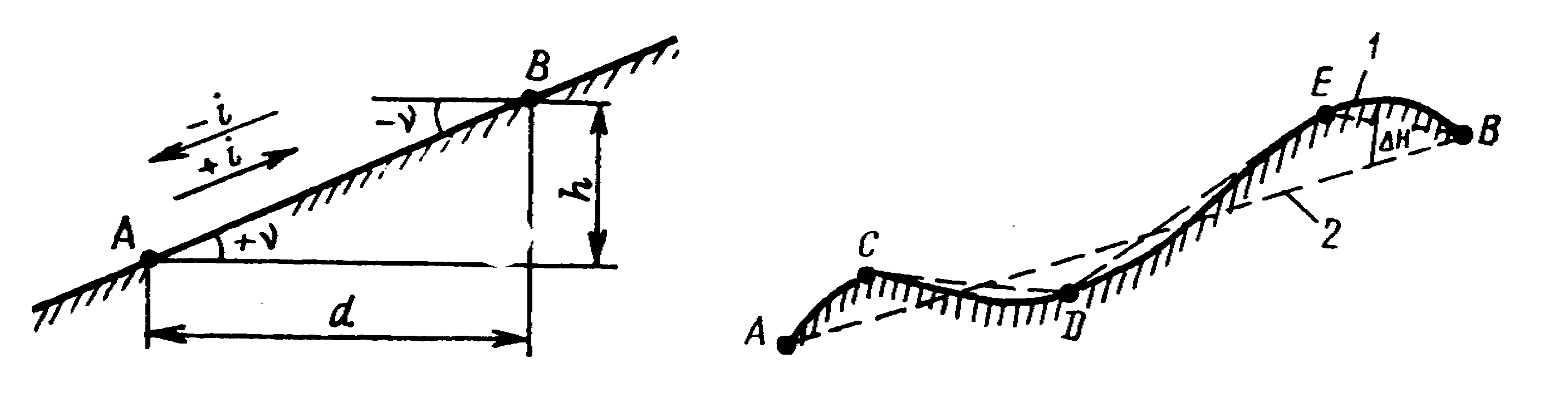

Все формы рельефа образуются из сочетания наклонных поверхностей – скатов. Крутизна ската оценивается или углом наклона (в градусной мере), или величиной уклона i. Уклоном линии называется тангенс угла наклона линии к горизонту: i = tg = h/d (рис. 1.24), где h – превышение; d – горизонтальное проложение линии. Угол наклона линии и уклон линии могут быть положительными (+; +i) или отрицательными (–; –i).

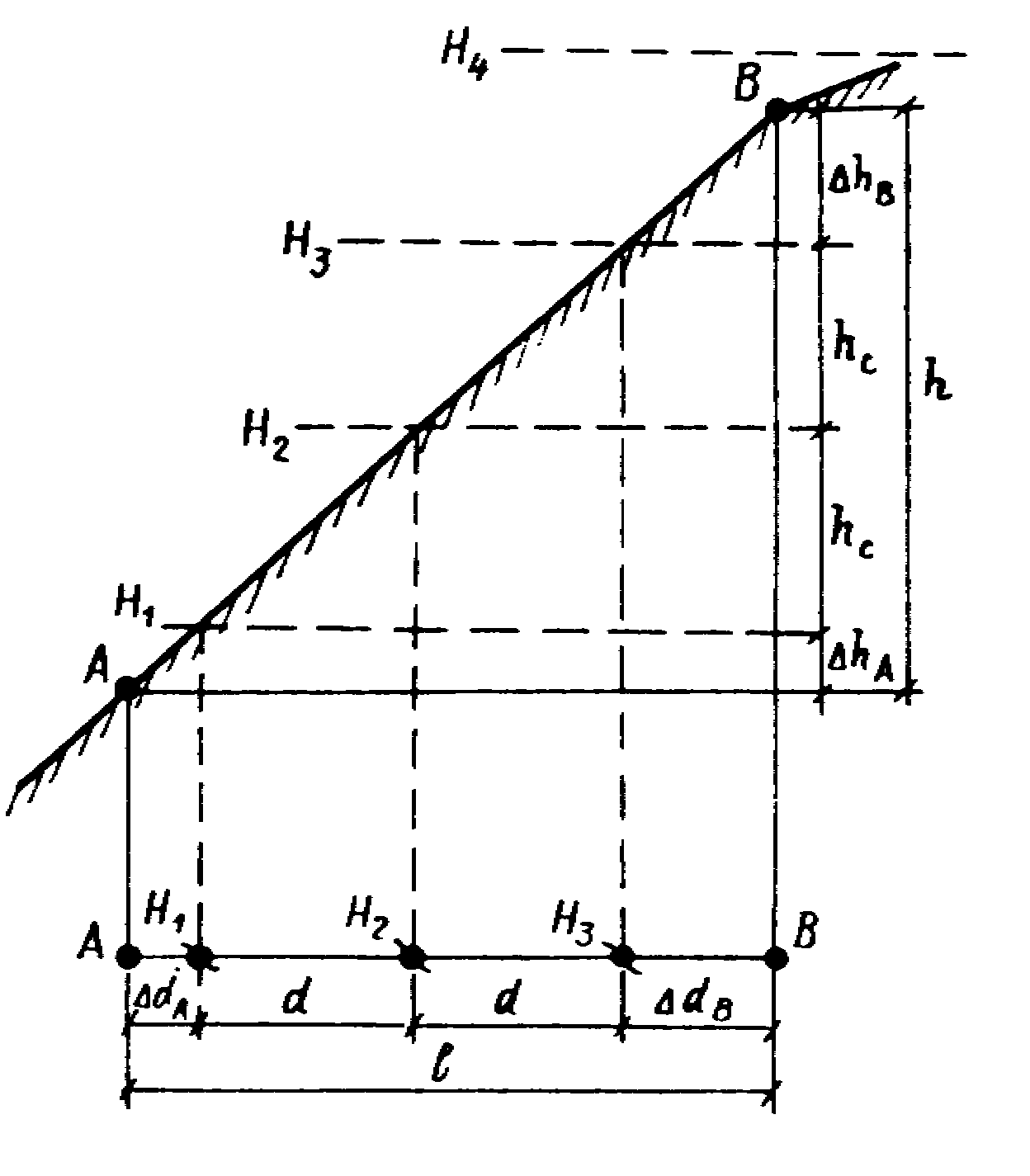

Для построения горизонталей существуют различные способы. Но при использовании любого из них следуют единому принципу: на участке между двумя соседними характерными точками А и В (рис. 1.25) линия реальной физической поверхности 1 заменяется условным прямолинейным отрезком 2. После такой замены становится возможным применение линейной интерполяции при определении на плане точек, принадлежащих конкретной горизонтали.

Рис. 1.23. Формы рельефа

|

Рис. 1.24. Углы наклона и уклоны |

Рис. 1.25. Замена реальной поверхности Земли условными поверхностями |

Замена реальной линии 1условной2 должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая точность изображения рельефа при заданной высоте сеченияhc. Требуемая точностьh во всех случаях задается как частьhc, например:h=1/2hc. Это означает, что во всех случаях замена (при построении горизонталей) линии1линией2 должна обеспечить заданную точностьh. Пусть, например,hc= 5 м, тогдаh= 2,5 м и точкиА и В (см. рис. 1.25) выбраны так, что заданная точность гарантируется. Если для этого участка местности принятьhc= 1 м (т.е.h= 0,5 м), то для обеспечения такой более высокой точности потребуются дополнительные точкиС,D,E.

Рис. 1.26. Схема интерполирования при построении горизонталей

При съемке рельефа характерные точки (А, В или ACD и т.д.) выбирают там, где уклон ската меняет величину или направление. Чем меньше hc (чем крупнее масштаб), тем больше требуется принимать характерных точек рельефа. После нанесения характерных точек с известными отметками на лист бумаги отыскание местоположения точек, принадлежащих определенной горизонтали, производят интерполированием: аналитически, графически или на глаз. При любом способе интерполирования необходимо определить величину трех различных отрезков (рис. 1.26): dA; d; dB. Пусть имеем на плане две соседние точки А и В. Их отметки таковы, что при данной hc между этими точками пройдут три горизонтали с отметками H1, H2, H3.

Отрезки dA;d;dBопределяются интерполированием.