- •Механические свойства грунтов, основные характеристики свойств и способы их определения

- •Деформируемость нескальных грунтов при статических воздействиях

- •Деформируемость грунтов при динамических воздействиях

- •Прочность грунтов при статических и динамических воздействиях

- •Оценка деформируемости и прочности грунтов в приборах трехосного сжатия

- •Деформируемость и прочность скальных грунтов

- •Реологические свойства грунтов и их характеристики

- •Фильтрационные свойства грунтов

- •Методы полевого определения характеристик деформируемости и прочности грунтов*

- •При проведении испытаний грунтов радиальным прессиометром руководствуются гост 20276-99 (раздел 6).

- •Целик; 2- кольцо-обойма; 3- штамп; 4- съемный полукольцевой упор.

- •Конус; 2- кожух; 3- штанга; 4- муфта трения.

-

Целик; 2- кольцо-обойма; 3- штамп; 4- съемный полукольцевой упор.

Нормальные напряжения в плоскости сдвига создаются штампом, который воспринимает вертикальное усилие Р от домкрата. Срез целика производится горизонтальным домкратом, передающим усилие Q на кольцо-обойму через съемный упор. Для определения φ и с необходимо провести в одной выработке испытания не менее трех целиков однородного грунта при конкретном значении нормального давления рi на i-й целик (i = 1,2,3,…р1<р2<р3).

В состав установки для испытания целика методом среза входят: кольцо-обойма внутренним диаметром D = 40 см (А = 1256 см2) и высотой Н = 22 см, жесткий штамп, соответствующий внутреннему диаметру кольца, устройства для создания вертикальной и касательной нагрузок на целик и для измерения прикладываемых нагрузок и деформаций целика. Конструкция установки должна обеспечивать приложение касательной (горизонтальной) нагрузки Q в фиксированной плоскости среза или не более чем на 3 см выше этой плоскости (рис.2.30), а передачу нагрузок Р и Q – ступенями или непрерывно с определенной скоростью. В нижней части целика между краем кольца и поверхностью грунта выработки (шурфа) оставляют зазор размером 1-2 см, по которому должна пройти фиксированная плоскость среза.

Испытания целиков на срез проводят, как и испытания на сдвиговых приборах (см. раздел 2.3), по двум схемам: консолидированно-дренированное (по ГОСТ 20276-99 – консолидированный срез) и неконсолидированно-недренированное испытание (по ГОСТ – неконсолидированный срез). Неконсолидированный срез применяется только для водонасыщенных глинистых грунтов (при Sr > 0,85) с показателем текучести IL ≥ 0,5.

Помимо изложенных ГОСТ 20276-99 регламентирует для глинистых грунтов испытания на срез по специально подготовленной плоскости (способ «плашек») и повторный срез. Эти способы применяют для определения характеристик грунта при наличии в исследуемом массиве плоскостей скольжения или трещин.

Обработка результатов, полученных по любой изложенной выше схеме полевого испытания на срез, ведется точно так же, как и при лабораторных испытаниях на срезных приборах (см. раздел 2.3).

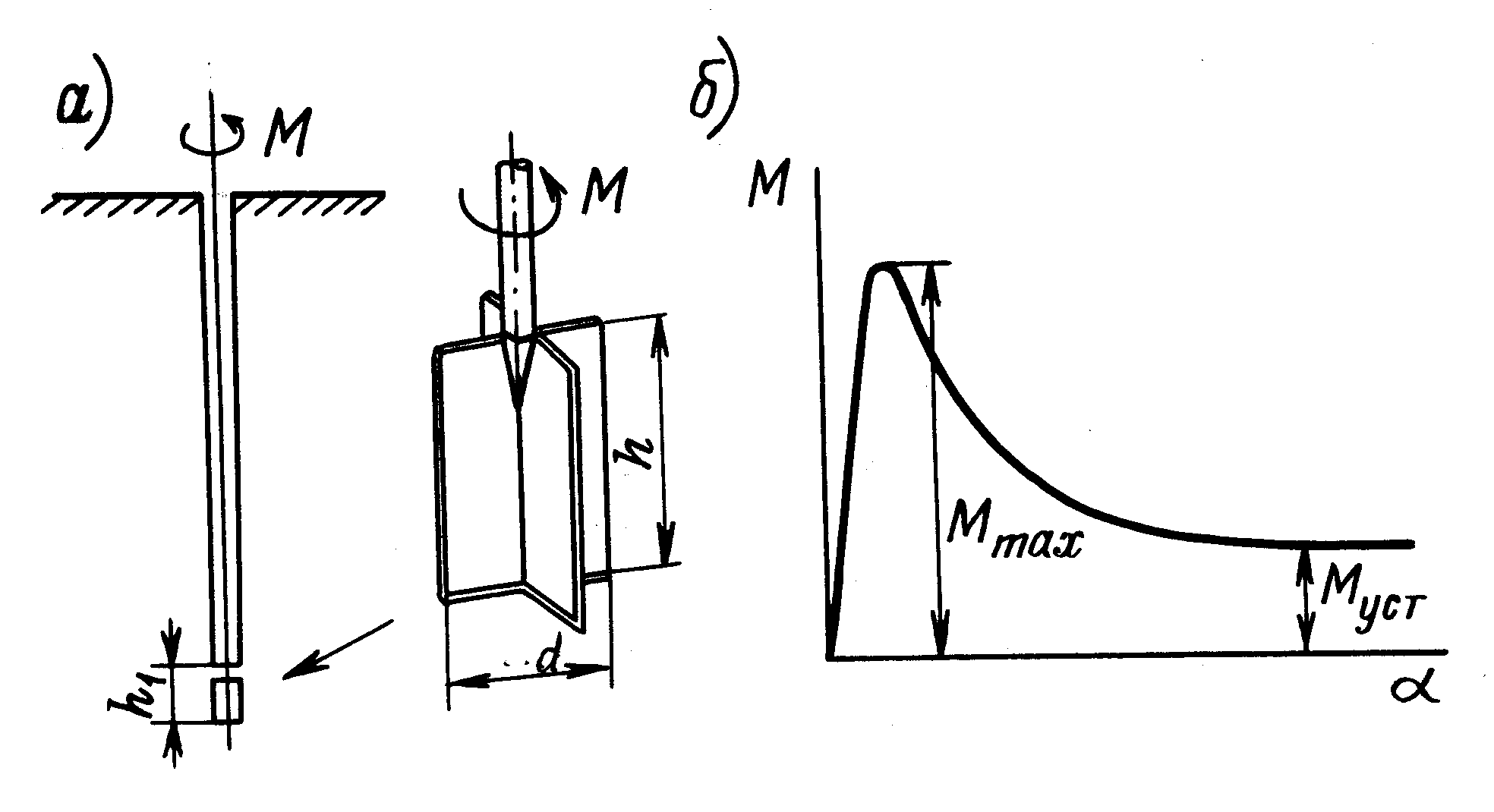

Испытание вращательным срезом заключается в сдвиге (срезе) по цилиндрической поверхности некоторого объема грунта путем вращения крыльчатки (крестообразной лопасти), заглубленной в грунт (рис. 2.31,а).

Рис. 2.31. Испытание грунтов вращательным срезом (крыльчаткой)

а – схема установки; б – зависимость крутящего момента

от угла поворота крыльчатки.

Тонкие края лопастей срезают грунт по боковой поверхности и основаниям цилиндра вращения. Вращают крыльчатку с помощью специального устройства – головки, устанавливаемой на штанги над устьем скважины.

Проведение испытаний и интерпретация получаемых результатов регламентируется ГОСТ 20276-99 (раздел 12.2). Согласно стандарту диаметр d используемых крыльчаток составляет 60, 75 и 100 мм при высоте h = 120, 150, 200 мм. При вращении крыльчатки с угловой скоростью 0,2-0,3 град/с определяется максимальный крутящий момент Мmax (рис. 2.31,б). Принимается, что предельные касательные напряжения τ равномерно распределены по боковой поверхности цилиндра и по его торцам. В этом случае суммарный момент сил предельного сопротивления сдвигу определяется зависимостью

Mпр

=

![]() .

.

Из условия Мпр = Мmax находим

τ= Мmax/B, (2.21)

где

В = 0,5 . π

. d2

(h +![]() )

– постоянная крыльчатки, для приведенных

выше стандартных крыльчаток В = 742, 1545 и

3663 см3.

)

– постоянная крыльчатки, для приведенных

выше стандартных крыльчаток В = 742, 1545 и

3663 см3.

При дальнейшем вращении крыльчатки крутящий момент в результате нарушения структуры грунта уменьшается, приближаясь после двух-трех оборотов (α = 720…1080 град) к установившемуся крутящему моменту Муст. Влияние разрушения структуры на прочность грунта принято характеризовать показателем структурной прочности П = Мmax /Муст.

Как видно из формулы (2.21) по результатам испытания грунта крыльчаткой можно определить только суммарную (общую) величину сопротивления грунта сдвигу τ без установления параметров прочности φ и с. Следует отметить, что условия испытания грунта крыльчаткой наиболее близко соответствует схеме быстрого (недренированного) сдвига. Учитывая это, при испытаниях текучих и мягкопластичных глинистых грунтов можно принимать φ = 0, получая из опытов непосредственно величину сцепления τ = σtgφ + с = с.

Испытания методом вращательного среза позволяют в короткие сроки получить достаточно полную информацию о прочности грунтов в условиях их естественного залегания и выполнить при этом сравнительную оценку состояния грунтов по глубине основания. Помимо этого, вращательный срез может применяться и для решения других задач, в частности для исследования изменения прочности водонасыщенных глинистых грунтов в процессе их консолидации от внешних нагрузок.

Испытание поступательным срезом проводят путем приложения вертикальной (касательной) нагрузки и вертикального перемещения рабочего наконечника со штампами-лопастями. В качестве рабочего наконечника, как правило, используется наконечник со штампами лопастного прессиометра (рис.2.29). Основные параметры установок и методика испытаний приводятся в ГОСТ 20276-99 (раздел 12.3). Как и в опытах на срезных приборах (см. раздел 2.3), применяются режимы КД-испытания (консолидированный режим) и НН-испытания (неконсолидированный режим – по ГОСТ 20276-99). В обоих испытаниях сначала грунт нагружается нормальным (горизонтальным) давлением р, затем прикладывается ступенчато или непрерывно возрастающая касательная нагрузка.

Значения прочностных характеристик грунта φ и с устанавливаются, исходя из зависимости Кулона по величинам нормального давления σ = р и сопротивления грунта срезу τ, при этом τ должно быть определено не менее, чем при трех различных значениях р.

Испытание кольцевым срезом проводят путем вращения рабочего наконечника с распорным штампом и продольными лопастями и смещения грунта по цилиндрической поверхности (ГОСТ 20276-99, раздел 12.4).

После погружения установки в скважину верх штанг соединяют с устройством, создающим крутящий момент М, а распорный штамп – с устройством, создающим нормальное (горизонтальное) давление «р». Испытания проводят так же, как и методом поступательного среза. По данным испытания по графику М = f(α), аналогичному на рис. 2.31, определяют Мmax. Сопротивление грунта срезу при каждом нормальном давлении вычисляют по зависимости τ = 2 Мmax/(πD2Н), где D – диаметр кольцевой поверхности среза, Н – высота распорного штампа. Параметры прочности φ, с определяют по графику τпр = f(р).

Оценка свойств грунтов по результатам статического и динамического зондирования.

В основу метода зондирования положен способ оценки состояния и свойств грунтов по величинам сопротивления грунта погружению наконечника определенного профиля. Зондирование позволяет установить характер напластования грунтов, ориентировочно выявить слои рыхлых (слабых) и плотных (прочных) и дать приближенную оценку ряда характеристик грунтов. Зондирование применяется при исследовании грунтов как естественных оснований, так и искусственных насыпей.

В зависимости от способа приложения нагрузок к зонду различают статическое и динамическое зондирование, их проведение регламентирует ГОСТ 19912-2001.

Статическое зондирование осуществляется непрерывным вдавливанием в грунт зонда со скоростью (1,2 ± 0,3) м/мин. В состав установки входят зонд, устройства для вдавливания зонда и измерения нагрузки и показателей сопротивления грунта. Рабочим органом зонда является конический наконечник (конус) диаметром 35,7 мм (А = 10 см2) с углом при вершине 600. Применяются (рис. 2.32) зонды двух типов: Iй тип включает конус 1 и кожух 2, к которому присоединяются штанги 3; IIй тип включает конус 1 и муфту трения 4.

Рис. 2.32. Схема конструкций зондов для статического зондирования