Экз.весна2013 / Теория к экзамену / Билет 5

.docГосударственное регулирование экономики: цели и инструменты

Статьи » Макроэкономика

Для того, чтобы выработать верную экономическую политику, государственные деятели должны отдавать себе отчет в том, во-первых, каких целей они хотят добиться, и, во-вторых, какими инструментами они для этого располагают. Впервые комплексный анализ экономической политики государства был проведен в 1952 г. голландским экономистом, лауреатом Нобелевской премии Яном Тинбергеном в работе «Теория экономической политики». Согласно Тинбергену, во-первых, правительственные органы должны выбрать конечные цели экономической политики и сформулировать их, что обычно делается в терминах максимизации функции общественного благосостояния. На их основе определяются целевые показатели (например, полная занятость, нулевая инфляция и т. д.). Во-вторых, правительство оценивает, какими политическими инструментами оно располагает. В-третьих, государственные деятели должны опираться на какую-либо модель экономики, которая связывает воедино цели и инструменты. Таким образом, мы переходим к нормативной экономической теории, предполагающей процесс целеполагания. Важнейшая проблема, на которой остановился Тинберген, - соответствие между количеством целей и количеством инструментов при проведении экономической политики. Допустим, что целей всего две (увеличение занятости и борьба с инфляцией), и инструментов тоже всего два - налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика. Тинберген сделал вывод, что политики могут достичь обеих целей тогда, когда количество инструментов равно количеству целей, и влияние инструментов на цели линейно независимы друг от друга. Определение множества целей называется целевой функцией. Здесь важно учесть, что, чем больше целей, тем труднее одновременно их достичь. Поэтому правительству необходимо четко представлять себе очередность государственной экономической политики при достижении многих целей. По отношению друг к другу цели макроэкономической политики могут быть взаимозаменяемы, взаимодополняемы и нейтральны. Взаимозаменяемость целей означает, что невозможно достижение рассматриваемых целей одновременно. Типичный пример - контроль над темпами инфляции и безработицы. Кривая Филлипса иллюстрирует наглядно данную ситуацию. Взаимодополняемые цели макроэкономической политики сочетаются друг с другом. Такими целями являются, например, рост национального дохода и рост занятости. Нейтральные цели, то есть не влияющие на достижение друг друга, встречаются весьма редко. Например, снижение безработицы до определенного уровня может и не влиять на темпы инфляции. По мере накопления опыта государственного регулирования в разных странах происходит сокращение размерности целевой функции. Тинберген считал, что в целевую функцию следует ввести 8 элементов: 1. Объем государственных расходов. 2. Темп изменения реальной заработной платы. 3. Уровень занятости. 4. Индикатор распределения доходов. 5. Размеры инвестиций. 6. Совокупный спрос. 7. Уровень производства. 8. Сальдо платежного баланса. Позже, в 1970-е гг., экономисты уже рассматривали 4 цели: 1. Полная занятость. 2. Стабильность цен. 3. Отсутствие неуправляемых дефицитов платежного баланса. 4. Устойчивый уровень экономического развития. В конце 1980-х - середине 1990-х гг. многие правительства стали рассматривать лишь 2 задачи: 1. Полная занятость. 2. Борьба с инфляцией. Некоторые экономисты считают, что лучше избрать один аспект регулирования и на нем сосредоточить основные усилия. Для стран с развивающимися рынками таким стратегическим направлением государственной политики, как показывает практика 1990-х гг., является борьба с высокой хронической инфляцией. Цели макроэкономической политики реализуются путем государственного регулирования. Выделим главные формы и методы вмешательства государства в экономику. Прежде всего, важно различать две основные формы: административные методы государственного регулирования через расширение государственной собственности на материальные ресурсы, Управление государственными предприятиями, законотворчество, и экономические методы государственного регулирования с помощью различных мер макроэкономической политики. Прямое вмешательство. Во всех промышленно развитых странах существует более или менее значительный по своим масштабам государственный сектор экономики. Его размеры могут служить критерием экономической роли государства, хотя этот критерий не абсолютен. Государство обладает капиталами в самых разнообразных формах, предоставляет кредиты, принимает долевое участие, является собственником предприятий. Это делает государство совладельцем части общественного капитала. Во всех промышленно развитых странах становление и развитие государственного сектора происходило практически в одних и тех же отраслях (угольная промышленность, электроэнергетика, морской, железнодорожный и воздушный транспорт, авиация и космонавтика, атомная энергетика и т. п.). Речь идет, как правило, об отраслях, где стоимость физического капитала, т. е. совокупности зданий, оборудования и машин, необходимых для производства, особенно велика, что делает эти отрасли весьма подверженными периодическим кризисам. Прямое вмешательство государства - это и принятие законодательных актов, призванных упорядочить и развивать отношения между всеми элементами рыночной системы. Примеры государственного регулирования экономики путем разработки законодательных актов необычайно разнообразны, например, принятие Гражданского кодекса, Налогового кодекса, законов против ограничительной деловой практики (антимонопольных законов) и т. п. Косвенное вмешательство предполагает осуществление государственного регулирования посредством использования основных инструментов государственной экономической политики, которыми являются налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика. Оба эти направления государственной политики тесно связаны друг с другом. Подробнее они будут рассмотрены в последующих главах. При проведении макроэкономической политики важно помнить, что и государство, и рынок - великие завоевания цивилизации. Рынок не может нормально функционировать без государства, устанавливающего и поддерживающего «правила игры» в рыночном хозяйстве. Но существуют и объективные пределы государственного вмешательства. В связи с этим можно привести слова известного венгерского экономиста с мировым именем Яноша Корнай: «Не надо возводить берлинскую стену между рынком и государством». Рынок и государство - две могущественные силы, которые не противостоят друг другу, но дополняют друг друга в ходе экономического развития. Выводы: 1. Существуют ситуации, когда рыночный механизм не может эффективно распределить ресурсы (фиаско РЫНКА) и необходимо использование механизма государственного регулирования. К основным сферам государстенного регулирования относятся: производство общественных благ, шнимизация отрицательных и поощрение положительных экстернал|й, преодоление асимметричности информации, защита конкуренции,осуществление социальной политики. 2. В ходе принятия решений правительством возникает ряд проблем, которые раоматриваются в русле теории общественного выбора: лоббизм, логрсллинг, поиск политической ренты. Предмет теории общественного выюра - изучение взаимосвязи политических и экономических решенш. 3. Одно из важнейших направлений в теории общественного выбора - исследование моделей политических выборов и тех сложностей, которые возникают при их реализации. 4. Парадокс Кощорсе говорит о непоследовательности голосования простым больиинством голосов. Теорема невозможности Эрроу ставит под сомнете возможность достижения согласованного коллективного выбора в итучае, если число альтернатив превышает две. 5. В силу экожмических причин существует политическое неравенство между отдельными группами населения, следовательно, возможно принятие эффективных решений, т.е. фиаско государства. 6. К причинам (зиаско государства относятся следующие: нарушение пропорции мекду предельными затратами и предельными выгодами при принятии решения, неравенство в получении информации, недобросовестносъ государственных чиновников, лаги регулирования и др. 7. Для того, чтсбы выработать правильную экономическую политику, отвечающую интересам общества, необходимо четкое соответствие между постшленными целями и инструментами, имеющимися в наличии для их достижения. При этом важно правильно определить очередность намеченных целей. 8. Для осущесвления макроэкономической политики правительство использует прямые и косвенные методы регулирования, грамотное и продуманное соотношение которых способно обеспечивать макроэкономическую стабильность и экономический рост.

.

Понятие устойчивости равновесия. Паутинообразная модель Краткая теория

СПРОС – платежеспособная потребность покупателей в данном товаре при данной цене. Спрос характеризуется величиной спроса – количеством товаров, которое покупатели готовы приобрести по данной цене. Под словом «готовы» нужно понимать то, что у них есть желание (потребность) и возможность (наличие необходимых денежных средств) для покупки товара в данном количестве. Необходимо заметить, что спрос – это потенциальная платежеспособная потребность. Его величина говорит о том, что покупатели готовы приобрести такое количество товаров. Но это не значит, что сделки в таких объемах действительно состоятся – это зависит от ряда экономических факторов. Например, производители могут оказаться не в состоянии выпустить такое количество товара. Можно рассматривать как индивидуальный спрос (спрос конкретного покупателя), так и общую величину спроса (спрос всех покупателей, присутствующих на рынке). В экономике изучается, в основном, общая величина спроса, так как индивидуальный спрос сильно зависит от личных предпочтений покупателя и, как правило, не отражает реальной картины, сложившейся на рынке. Так, конкретный покупатель может вообще не испытывать нужды в каком-либо товаре (например, велосипеде), тем не менее, на рынке в целом спрос на этот товар существует. Как правило, спрос на товар подчиняется закону спроса. ЗАКОН СПРОСА – закон, в соответствии с которым при увеличении цены на товар спрос на этот товар снижается при прочих неизменных факторах. Закон спроса может иметь отдельные исключения. Например, для некоторых престижных товаров небольшое увеличение цены иногда может приводить к повышению спроса, так как более высокая, по сравнению с аналогами, цена, создает у покупателя иллюзию того, что этот товар более качественный или модный. ПРЕДЛОЖЕНИЕ – способность и желание продавцов предложить определенное количество товара по данной цене. Предложение характеризуется, в первую очередь, величиной предложения – количеством товаров, которое продавцы хотят и могут продать по данной цене. Таким образом, у них должно быть желание (согласие на продажу товара по данной цене) и возможность (наличие необходимого числа товаров) для продажи товара в данном количестве. Можно рассматривать как индивидуальное предложение (предложение конкретного продавца), так и общую величину предложения (предложение всех продавцов, присутствующих на рынке). В экономике изучается, в основном, общая величина предложения на какой-либо товар. В макроэкономике также рассматривается совокупное предложение – общая величина предложения всех товаров всеми продавцами, действующими на данном рынке. Как правило, предложение товара подчиняется закону предложения. ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ – закон, в соответствии с которым при увеличении цены на товар предложение этого товара повышается при прочих неизменных факторах. Закон предложения может иметь исключения. Так, для целого ряда товаров сдерживающим фактором роста производства является ограниченность ресурсов. При достижении границы максимального использования ресурсов никакой рост цен не сможет увеличить производство, а с ним и предложение товаров. ГРАФИК СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ – график, показывающий зависимость величины спроса и предложения от цены. Каждой величине цены соответствует свое значение величины спроса и предложения. Эту зависимость можно выразить графически в виде кривой спроса и кривой предложения на графике спроса и предложения. Обратите внимание на то, что, хотя по оси абсцисс обычно откладываются значения независимой переменной, на графике предложения, наоборот, по оси абсцисс принято откладывать цену (P), а по оси ординат – количество (Q). КРИВАЯ СПРОСА – непрерывная линия на графике спроса, на которой каждой величине цены соответствует определенная величина спроса. Линия спроса на графике может выглядеть различным образом, в зависимости от товара. Обычно она изображается в виде кривой, напоминающей гиперболу. Кривую спроса обычно изображают лишь в центральной ее части, не доводя линию до участков чересчур низкой или чересчур высокой цены на товар, поскольку такие ситуации являются, как правило, умозрительными и изучение спроса в них носит характер предположений. КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – непрерывная линия на графике предложения, на которой каждой величине цены соответствует определенная величина предложения. Линия предложения на графике может выглядеть различным образом, в зависимости от товара. Иногда она изображается в виде прямой, а чаще – в виде кривой, напоминающей гиперболу. При этом кривую часто изображают так, что она как бы имеет вертикальную асимптоту. Этим хотят подчеркнуть ограниченный характер производственных возможностей: существует предел производства каждого продукта, такая величина выпуска, которая не может быть достигнута даже при самых высоких затратах, поскольку ресурсы носят ограниченный характер. Кривую предложения обычно изображают лишь в начальной или центральной ее части, не доводя линию до участков чересчур высокой цены на товар, поскольку такие ситуации являются, как правило, умозрительными и изучение предложения в них носит характер предположений. ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ – точка пересечения кривой спроса и кривой предложения на графике спроса и предложения. Поскольку, согласно закону спроса и закону предложения, спрос является монотонно возрастающей, а предложение – монотонно убывающей функцией, на графике спроса и предложения их кривые обычно пересекаются. Точка их пересечения соответствует состоянию рыночного равновесия, а ее координаты – равновесной цене и равновесному количеству. РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ – состояние рынка при равенстве спроса и предложения. РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА – цена, для которой величины спроса и предложения равны. Иными словами, по данной цене производители готовы предложить ровно столько товара, сколько покупатели готовы купить. Отклонения от равновесной цены способны привести к состоянию дефицита или перепроизводства. РАВНОВЕСНОЕ КОЛИЧЕСТВО – совпадающие величины спроса и предложения при равновесной цене.

Однако является ли само по себе существование равновесия гарантией того, что система действительно достигает равновесного состояния?

Воспользуемся весьма простым примером. Очевидно, что шарик, лежащий на дне лунки, находится в состоянии равновесия. Однако, если постараться, можно установить этот же шарик и на макушке сферы. Таким образом, и в том и в другом случае равновесие существует. Но если в первом случае физические силы естественным образом двигают шарик к положению равновесия, то во втором равновесие нашего шарика носит весьма шаткий характер - малейшее колебание неизбежно заставит его скатиться вниз.

Обратимся теперь к рыночному равновесию (рис. 1).

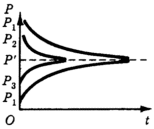

Представим себе, что в силу каких-либо причин цена отклонилась от первоначального равновесного значения Р' (например, цены P1 и P2). Зададимся следующим вопросом: вернется ли рынок с течением времени к первоначальному состоянию равновесия в точке Е и примет ли цена первоначальное равновесное значение Р', или этого не произойдет? Эта проблема носит название проблемы устойчивости (стабильности) равновесия.

Рис. 1.Равновесие на рынке.

Интерес экономической теории к проблеме устойчивости равновесия легко объясним. Ведь выводы об устойчивости (неустойчивости) рыночного равновесия могут привести в свою очередь к важным выводам о ненужности (или, напротив, необходимости) государственного вмешательства в экономику. В самом деле, не стоит всерьез беспокоиться о судьбе шарика, брошенного в лунку, - рано или поздно он займет свое место. Но если только мы хотим удержать в равновесии шарик, лежащий на макушке сферы, то нередкими будут ситуации, когда придется придерживать этот шарик руками.

Очевидно, что анализ экономического равновесия с точки зрения его устойчивости требует от нас определения динамики изменения цены во времени (рис. 2, 3); иными словами, фактор времени должен быть включен в анализ явным образом.

На рис. 2 цена возвращается к первоначальному равновесному значению. Такое равновесие является устойчивым. На рис. 3 цена стремится к первоначальному значению, никогда не достигая его. Такое равновесие называется асимптотически или условно устойчивым равновесием.

Рис.

2.

Устойчивое равновесие.

Рис.

2.

Устойчивое равновесие.

Рис. 3. Асимптотически устойчивое равновесие.

Динамика изменения цены может характеризоваться также циклическими колебаниями различного вида (рис. 4-6).

Рис.

4.Рис.

4. Равномерные колебания.

Рис.

4.Рис.

4. Равномерные колебания.

Рис.

5.

Затухающие колебания.

Рис.

5.

Затухающие колебания.

Рис.

6.

Взрывные колебания.

Рис.

6.

Взрывные колебания.

Равновесие может быть устойчивым для всех возможных значений цены (глобальная устойчивость - рис. 7) или только для значений цены в некоторой окрестности Р' (локальная устойчивость - рис. 8).

Рис.

7.

Глобальная устойчивость.

Рис.

7.

Глобальная устойчивость.

Рис.

8.

Локальная устойчивость.

Рис.

8.

Локальная устойчивость.

Заметим, что до сих пор мы рассматривали устойчивость как способность цены после некоторого возмущения вернуться к первоначальному значению равновесия Р'. Однако если это возвращение не происходит, то возможны различные случаи: цена неограниченно возрастает или падает (рис. 9), или принимает новое равновесное значение, отличное от Р' (рис. 10).

Рис.

9.

Цена неограниченно возрастает или

падает.

Рис.

9.

Цена неограниченно возрастает или

падает.

Рис. 10. Цена принимает новое равновесное значение.

В этом смысле также говорят иногда об устойчивости равновесия как о способности системы достигнуть состояния равновесия в точке, отличной от первоначального равновесного положения.

В экономике, говоря об устойчивости, чаще всего имеют в виду устойчивость первоначального равновесного значения, однако пользоваться термином "устойчивость" следует все же весьма осторожно, так как его конкретный смысл часто обусловлен особенностями рассматриваемой модели.

Перейдем теперь непосредственно к анализу устойчивости рыночного равновесия. Как мы уже знаем, такой анализ требует построения модели, в которой фактор времени был бы учтен явным образом (динамическая модель рынка).

Рассмотрим в качестве примера одну из простейших динамических моделей, так называемую паутинообразную модель.

Представим себе производителей пшеницы, картофеля или какой-либо иной сельскохозяйственной культуры. Очевидно, что, принимая во время сева решения об объеме производства продукции, они не могут знать цены на эту продукцию в период ее реализации после сбора урожая. В этом случае решения об объеме производства могут основываться только на ожидаемых производителями будущих ценах на их продукцию. Предположим теперь, что производители ожидают в будущем периоде сохранения фактически установившихся в настоящем периоде цен. Тогда объем рыночного предложения товара в каждом периоде зависит от цены этого товара в предыдущем периоде:

|

QSt = S(Pt-1), |

(1) |

где QSt - объем предложения товара в период t; Pt-1 - фактическая цена товара в период t-1.

Такой подход применим, разумеется, не только к сельскому хозяйству, но и к любой отрасли с фиксированным циклом производства. Даже предложение такого специфического товара, как инженеры, зависит, наверное, от заработной платы инженера пять лет назад, когда нынешние выпускники были абитуриентами.

Оговоримся сразу, что наша модель поведения производителей (как и любая модель) является некоторым упрощением действительности. Так, мы предполагаем, что производитель, приняв решение об определенном объеме предложения, уже не сможет скорректировать это решение, даже если фактическая цена товара окажется, например, ниже ожидаемой (хотя на самом деле пшеницу можно оставить на поле неубранной, а студент может бросить институт). Мы не предполагаем также возможности образования запасов и их последующей реализации и, уж конечно, не учитываем таких случайных явлений, как естественные колебания урожайности. Однако даже при всех этих допущениях наша гипотеза о поведении производителей, не знающих заранее цены выпускаемого ими товара, представляется довольно правдоподобной, так что интересно посмотреть, к каким выводам относительно устойчивости равновесия приводит основанная на этой гипотезе динамическая модель.

Попробуем решить эту проблему графически (рис. 11).

Рис.

11.

Паутинообразиая модель.

Рис.

11.

Паутинообразиая модель.

На рис. 11 линия SS характеризует зависимость объема предложения товара от фактической цены этого товара в предыдущем, периоде. Линия DD характеризует зависимость объема спроса на товар от цены товара в данном, периоде (ведь потребителям нет нужды определять объем закупок заранее, не имея точной информации о ценах):

|

QDt = D(Pt), |

(2) |

где QDt- объем спроса на товар в период t; P - цена товара в период t.

Пусть цена в некоторый начальный период t = 0 была равна P0 , по ней было куплено Q0 единиц товара. Тогда в следующем периоде t = 1 производители выбросят на рынок Q1 единиц товара. Этот объем предложения будет в свою очередь реализован по цене P1 и т. д. (дальнейшее движение не составит труда для читателя). На рис. 11 показано, что система стремится к положению равновесия в точке с координатами (P', Q'), т. е. равновесие является устойчивым. Однако всегда ли дело будет обстоять именно так? Заметим, что на рис. 11 линия предложения (SS) круче линии спроса (DD). Рассмотрим теперь случаи, когда линия спроса круче линии предложения (рис. 12) и когда углы наклона линий спроса и предложения равны (рис. 13).

Рис.

12.

Неустойчивое равновесие.

Рис.

12.

Неустойчивое равновесие.

Рис.

13.

Регулярные колебания вокруг положения

равновесия.

Рис.

13.

Регулярные колебания вокруг положения

равновесия.

Сформулируем следующие выводы из графического анализа (эти выводы могут быть строго доказаны с помощью математического аппарата разностных уравнений):

1) равновесие является устойчивым, если угол наклона кривой предложения круче угла наклона кривой спроса;

2) равновесие является неустойчивым, с взрывными колебаниями цены, если угол наклона кривой спроса круче угла наклона кривой предложения;

3) цена совершает регулярные колебания вокруг положения равновесия, если углы наклона кривых спроса и предложения равны.

Представим графически динамику изменения цены во времени во всех трех перечисленных случаях (рис. 14-16).

Рис. 14. Затухающие колебания.

Рис.

15.

Взрывные колебания.

Рис.

15.

Взрывные колебания.

Рис.

16.

Регулярные колебания.

Рис.

16.

Регулярные колебания.

Таким образом, теоретически паутинообразная модель предполагает возможность неустойчивости рыночного равновесия. Однако насколько реальна такая возможность на практике? Ведь увидев, что их ожидания постоянно не реализуются, производители наверняка постараются усовершенствовать механизм формирования этих ожиданий. В самом деле, зная динамику изменения цены за несколько предшествующих периодов, можно получить гораздо более точное представление о будущих ценах, чем если просто распространять фактическую цену данного периода на следующий период. Другим стабилизирующим равновесие фактором может послужить образование запасов товаpa и изменение этих запасов (увеличение запасов в одни периоды и уменьшение - в другие). Дальнейший анализ приводит нас к построению весьма сложных моделей, рассмотрение которых невозможно в рамках настоящего издания.

Однако даже простейшая паутинообразная модель является хорошей иллюстрацией динамического подхода к проблеме устойчивости рыночного равновесия, позволяя понять некоторые особенности этого подхода.

ПАУТИНОБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ – модель, показывающая динамику установления равновесной цены на графике спроса и предложения. Этапы установления равновесной цены на ней принимают форму спирали, которая вместе с линиями спроса и предложения напоминает паутину. Паутинообразная модель призвана показать, как именно производитель устанавливает равновесную цену. Известно, что наибольший объем продаж достигается именно при равновесной цене. Однако как ее определить? Кривую предложения построить достаточно легко, поскольку производитель знает возможности своего предприятия и состав затрат на производство, и таким образом может легко подсчитать, сколько единиц товара он готов произвести и продать по той или иной цене. Однако кривую совокупного спроса построить крайне сложно, а иногда и невозможно, особенно в случае выпуска нового товара. Нельзя с уверенностью сказать, какова будет величина спроса при той или иной цене, пока товар действительно не поступит на рынок по данной цене. Поэтому производители при установлении цены опираются на собственные прогнозы, а затем корректируют величину цены в зависимости от реального спроса. Если часть товара не находит спроса, значит, установленная цена слишком высока. Производитель снижает цену и объем производства. Если, наоборот, товар находит ажиотажный спрос, превышающий предложение, производитель наращивает объемы производства и поднимает цены. Таким образом цена товара совершает колебания, в результате которых она может приблизиться к равновесной, наиболее выгодной продавцам и покупателям. Однако как производитель определяет, насколько повысить или понизить цену? Этот вопрос иллюстрируют две простые модели: паутинообразная модель с запаздыванием спроса и паутинообразная модель с запаздыванием предложения. Все паутинообразные модели предполагают дискретный характер производства. В них предполагается, что существуют определенные циклы производства, после каждого из которых производитель выводит свой товар на рынок, и по результатам продаж намечает объемы производства в следующем цикле. В наилучшей мере такая модель подходит для производств, имеющих циклический характер, например, сельскохозяйственного.