Шалнов К глубинным тайнам материи 2007

.pdf

К ГЛУБИННЫМ ТАЙНАМ МАТЕРИИ

Циклические ускорители с кольцевым магнитом

Уже в разделе о линейных ускорителях мы упоминали о том, что для фокусировки частиц в них используется продольное магнитное поле. Ну там все было ясно — апертура у них небольшая и даже малое отклонение от оси могло вызвать потерю частиц.

Далее перешли к циклическим ускорителям, и здесь особого беспокойства проблема не вызывала. В самом деле, в микротроне электрон быстро становится тяжелым из-за относительно большого прироста энергии за оборот, поэтому небольшая расходимость пучка при инжекции почти моментально становится незаметной.

Два других ускорителя (циклотроны и фазотроны), имели настолько большие размеры вакуумных камер, что интуитивно казалось, никаких проблем в таких больших пространствах и возникнуть не может. И, наконец, бетатрон. Вот у этого ускорителя появилась кольцевая камера, в которой ускоряются электроны. Мало того, упоминалось, что прирост энергии за оборот оказывается не очень большим. А как же электроны удерживаются в радиальном и вертикальном направлениях от взаимодействия со стенками вакуумной камеры? А очень просто! Оказывается, спадающее по радиусу магнитное поле удерживает частицы и в вертикальном, и горизонтальном направлениях.

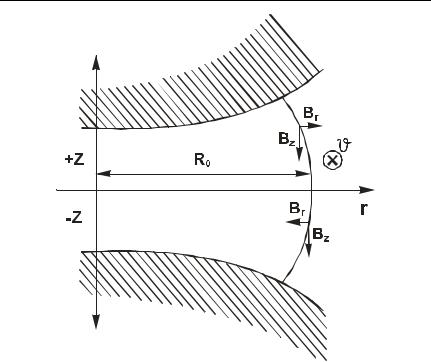

На рис.19 показано сечение части магнита бетатрона и силовые линии магнитного поля в межполюсном пространстве. Равновесный радиус, соответствующий центру вакуумной камеры, обозначен R0,

показаны координаты r и z, компоненты магнитного поля Вr и Bz и

направление скорости движения электронов v.

На равновесном радиусе R0, расположенном в средней плоскости, выполняется условие (5) — равенство центробежной силы и силы Лоренца. Если сместиться выше или ниже средней плоскости по оси z, то на электрон действует возвращающая сила магнитного

поля v Br . То же самое происходит при отклонении по оси r, но

несколько сложнее, так как нужно учесть еще и центробежную силу. Именно эти две поперечные силы и обеспечивают устойчивость

движения по осям r и z.

Для математического расчета движения используется показатель спада магнитного поля, определяемый как

n = − |

r |

|

dB |

. |

(9) |

|

|

||||

|

B dr |

|

|||

|

41 |

|

|

|

|

А.В. Шальнов |

Рис.19. Изображение полюсных наконечников |

и силовых линий магнитного поля бетатрона |

Если n > 0,5, то радиальное колебание больше по амплитуде, чем вертикальное, поэтому область движения частиц имеет форму эллипса. Именно так и делают камеру, чтобы уменьшить сопротивление воздушного зазора магнитному полю и мощность, потребляемую магнитом.

Теперь вернемся к кольцевому магниту.

Если теперь использовать кольцевую камеру и создать каким-то способом ускоряющее поле, то можно будет создавать магнитное поле кольцеобразного вида. Такие ускорители и будут называться кольцевыми.

Они сооружаются на высокие энергии главным образом для ускорения ионов. Они называются синхрофазотронами. В последнее время их стали называть синхротронами.

42

К ГЛУБИННЫМ ТАЙНАМ МАТЕРИИ

Первоначально название «синхротрон» использовалось для ускорителей электронов, в которых частота ускоряющего напряжения не изменялась, так как использовались высоковольтные инжекторы и скорость электронов с самого начала близка к скорости света.

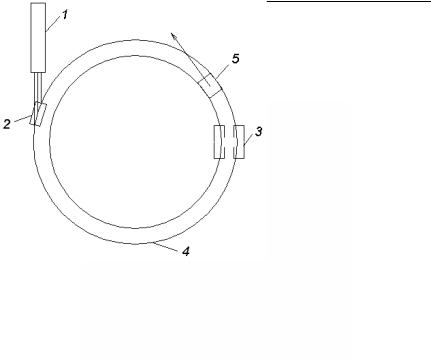

Рис.20. Схема кольцевого ускорителя: 1 — инжектор (линейный ускоритель); 2 — инфлектор; 3 — ускоряющий резонатор; 4 — кольцевой магнит с вакуумной камерой; 5 — устройство для вывода пучка

Схематическое изображение кольцевого циклического ускорителя показано на рис.20. Для обеспечения нужной энергии в качестве инжектора используют либо линейный, либо циклический ускоритель. Далее следует устройство для ввода частиц на орбиту — инфлектор. Обычно это две пластины, к которым на время инжекции — заполнения кольца вводимыми частицами для дальнейшего ускорения — подается импульсное напряжение. Далее — ускоряющий высокочастотный резонатор для увеличения энергии частиц. Условно вместе изображены кольцевой магнит с вакуумной камерой. И, наконец, дефлектор — устройство, выводящее уско-

43

А.В. Шальнов

ренные частицы, — осуществляет операцию обратную той, которую производил инфлектор.

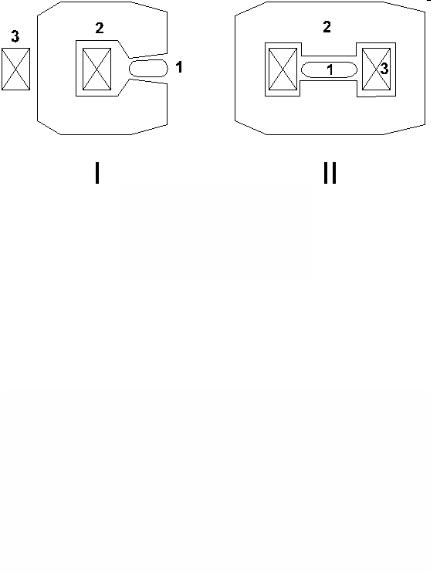

Далее на рис.21 изображены схематически две магнитные системы — полое кольцо и кольцо с прямолинейными промежутками, свободными от магнитного поля. Второй тип кольцевых ускорителей применяется чаще, так как в промежутках можно разместить все те устройства, о которых говорилось выше, при описании предыдущего рисунка. Это значительно удобнее, так как очень облегчает все процессы.

Рис.21. Полый кольцевой магнит (1) и кольцевой магнит с прямолинейными промежутками (2)

На рис.22 показаны сечения электромагнитов: одно С-образного типа, другое Н-образного типа с размещением камеры, обмоток электромагнита.

Рис.22. Сечение С-образного магнита (I) и сечение Н-образного магнита (II): 1 — вакуумная камера, 2 — магнит, 3 — обмотка магнита

44

К ГЛУБИННЫМ ТАЙНАМ МАТЕРИИ

Во всех упомянутых кольцевых ускорителях, естественно, изменяется магнитное поле во времени, но радиус, по которому движутся частицы, постоянный.

Оно изменяется в соответствии с известным законом (6)

B = |

β E |

. |

|

||

|

300R |

|

При β → 1, индукция меняется пропорционально энергии, т.е. линейно.

Второй параметр, который изменяется — частота ускоряющего поля. Хорошо бы, чтобы ускорение происходило с самого начала при релятивистской инжекции. Однако это не совсем так, хотя в каскадных усилителях, когда имеется инжектор (как правило, линейный ускоритель), затем один или несколько кольцевых для увеличения энергии, — все равно, β ≠ 1! Так как эффективность ускоряющего резонатора зависит от его добротности, то необходимо учитывать, что резонансную частоту приходится изменять. Это достигается помещением внутрь резонатора феррита, который изменяет свои свойства при подмагничивании. Таким образом, из двух величин, определяющих резонансную частоту, изменяется индуктивность. Это нормально, так как в этом случае остается постоянной емкость, в которой и ускоряются частицы.

Впоследствии оказалось, что по мере увеличения энергии даже кольцевые ускорители оказываются слишком дорогими. Но, как всегда, находится новая идея, которая все-таки позволяет увеличить энергию. Об этом мы будем рассуждать в следующем разделе.

45

А.В. Шальнов

|

|

|

|

|

|

Таблица 9 |

|

Сравнительные данные синхрофазотронов |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Место распо- |

Энер- |

Сред- |

Началь- |

Вес маг- |

Время |

Прямо- |

ложения |

гия, |

ний |

ная энер- |

нита, т |

уско- |

линей- |

|

ГэВ |

радиус |

гия про- |

|

рения, |

ные |

|

|

орбиты, |

тонов, |

|

с |

проме- |

|

|

м |

МэВ |

|

|

жутки |

ОИЯИ |

10 |

28 |

9 |

36 10з |

3,3 |

|

Россия |

|

|

|

|

4 8 м |

|

|

|

|

|

|

|

|

Калифорний- |

6,2 |

15,2 |

9,8 |

10 10з |

2 |

|

ский универ- |

|

|

|

|

4 6,1 м |

|

ситет |

|

|

|

|

|

|

США |

|

|

|

|

|

|

Брукхейвен- |

3,0 |

9,2 |

3,7 |

1,65 10з |

1 |

|

ская нацио- |

|

|

|

|

4 3 м |

|

|

|

|

|

|

|

|

нальная ла- |

|

|

|

|

|

|

боратория |

|

|

|

|

|

|

США |

|

|

|

|

|

|

Бирмингем- |

1,0 |

4,5 |

0,46 |

0,81 10з |

1 |

нет |

ский универ- |

|

|

|

|

|

|

ситет |

|

|

|

|

|

|

Англия |

|

|

|

|

|

|

Примечание. Обратите внимание на вес железа магнита — это тысячи тонн, несмотря на то, что кольцевые магниты при том же радиусе траектории намного меньше сплошных.

|

|

|

|

|

Таблица 10 |

Сравнительные данные электронных синхротронов |

|||||

|

|

|

|

|

|

Место располо- |

Энер- |

Началь- |

Радиус |

Число |

Средняя ин- |

жения |

гия, |

ная энер- |

орбиты, |

импуль- |

тенсивность |

|

МэВ |

гия, кэВ |

см |

сов, с |

ускоренного |

|

|

|

|

|

пучка, |

|

|

|

|

|

Р/мин 1/м |

ФИАН |

265 |

80 |

82,5 |

50 |

10000 |

им. Лебедева |

|

|

|

|

|

Москва |

|

|

|

|

|

Калифорнийский |

322 |

100 |

100 |

6 |

1000 |

университет |

|

|

|

|

|

США |

|

|

|

|

|

Массачусетсский |

330 |

80 |

100 |

2-6 |

180 |

технологический |

|

|

|

|

|

институт |

|

|

|

|

|

США |

|

|

|

|

|

46

К ГЛУБИННЫМ ТАЙНАМ МАТЕРИИ

6. СИЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА

Дальнейшее движение в сторону больших энергий ускоренных частиц, казалось, было заблокировано огромными расходами на сооружение и эксплуатацию магнитов кольцевых ускорителей. Однако в 1952 г. из этого безвыходного положения Курантом, Снайдером и Ливинстоном был найден выход.

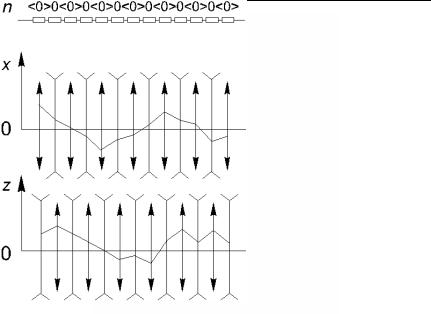

Он заключался в следующем. Пусть магниты, определяющие размах колебаний в кольцевом ускорителе, будут выполнены не с одинаковым градиентом магнитного поля, а очень специфическим образом. Они должны быть разбиты на отдельные сектора с одинаковым угловым раствором. Но магнитное поле в них должно отличаться. В половине секторов магнитное поле будет уменьшаться с ростом радиуса, как это было раньше описано, для устойчивости движения. В другой половине магнитное поле будет возрастать с ростом радиуса. Проводя рассуждения относительно сил, возвращающих частицы к равновесной орбите, можно утверждать, что там, где поле спадает, движение будет устойчивым по вертикали, т.е. по оси z, и неустойчивым по горизонтали, т.е. по оси r. Если же в другой половине секторов магнитное поле будет возрастать с ростом радиуса, то это обеспечит устойчивость по оси r. Но одновременно оно будет неустойчивым по оси z. Вроде бы никакой выгоды не должно быть, так как устойчивое движение и неустойчивое движение при одинаковых по азимуту размерах секторов не будет приводить к уменьшению размаха (амплитуды) колебаний в целом.

На самом деле, оказывается, работает следующий механизм. Частицы находятся в фокусирующих секторах на большом расстоянии от равновесной орбиты, так как в предыдущем секторе — расфокусирующем — они отклонились от равновесия в большую сторону. Таким образом, сила фокусировки в целом преобладает по сравнению с силой дефокусировки.

Естественно, что такая картина будет наблюдаться как в радиальном, так и вертикальном направлениях. На рис.23 приведена качественная иллюстрация физических процессов в ускорителе при движении в знакопеременной магнитной системе, состоящей из последовательно расположенных фокусирующих и дефокусирующих линз.

47

А.В. Шальнов

Рис.23. Простейшая система знакопеременной фокусировки и её оптический аналог с тонкими линзами. Взаимная замена фокусирующих и дефокусирующих линз не изменяя физических свойств транспортировки

Открытие принципа сильной (иногда ее называют жесткой) фокусировки немедленно дало возможность еще более увеличить энергию крупных ускорителей ионов и электронов кольцевого типа. Естественно, что ускорители стали сложнее, поэтому любая попытка привести рисунок такого ускорителя, обречена на неудачу.

Основные характеристики синхротронов с сильной фокусировкой приведены в табл.11. Видно (сравни с табл.10), что открытие сильной фокусировки увеличило энергию в десятки раз.

Поскольку дальнейшее продвижение по шкале энергий оказывается практически невозможным, то ищутся новые пути разрушения атомного ядра для получения более глубоких знаний о его строении.

48

К ГЛУБИННЫМ ТАЙНАМ МАТЕРИИ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 11 |

|||

Характеристики крупнейших синхротронов |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Местонахождение |

Энер- |

Интенсив- |

Частота |

Сред- |

|

|

Энер- |

|||||

(название) |

гия, |

ность |

повторения |

ний |

|

|

гия |

|

||||

|

ГэВ |

|

|

|

|

|

импульса, |

радиус, |

|

|

инжек- |

|

|

|

|

|

|

|

|

с-1 |

м |

|

|

ции, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ГэВ |

|

|

Протонные синхротроны |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Национальная |

|

|

13 |

|

|

-1 |

1/12 |

1000 |

|

|

150 |

|

лаборатория |

800 |

|

|

|

|

|

||||||

Э. Ферми |

|

2 10 |

|

имп |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Батавия США |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CЕRN, Женева, |

450 |

|

13 |

|

-1 |

0,17 |

1100 |

|

14 |

|

||

Швейцария (SPS) |

|

3,3 10 |

|

имп |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ИФВЭ, Серпухов |

76 |

|

13 |

|

-1 |

1/8 |

236 |

|

1,5 |

|

||

Россия |

|

1,7 10 |

|

имп |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Электронные синхротроны |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Корнельский |

12 |

1011 1/с |

60 |

120 |

|

0,3 |

|

|||||

университет |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

США |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Гамбург, ФРГ, |

7,5 |

|

|

13 |

1/с |

50 |

50,4 |

|

00,4 |

|

||

(DESY)* |

|

2,5 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ереван, Армения |

6,1 |

|

12 |

1/с |

50 |

34,5 |

|

0,075 |

|

|||

(АРУС) |

|

5 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Используется в качестве инжектора в накопительные кольца для синхронного излучения.

Прощаясь с ускорителями как с установками, дающими экспериментаторам потоки частиц для разрушения атомного ядра непосредственно, приведем два рисунка, иллюстрирующие достижения ускорительной техники, позаимствованные из работы А.И. Сисакяна [3].

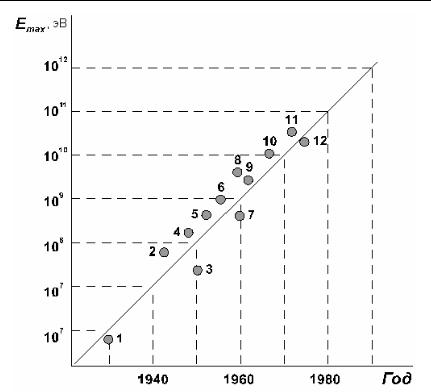

На рис.24 приведены значения рекордных энергий, достигнутых на ускорителях в течение нескольких десятилетий. Следует подчеркнуть, что за прошедшие полвека на глазах одного поколения достигнут гигантский прогресс. Мы исключили из графика, приведенного в оригинале, данные, относящиеся к нереализованным пока еще проектам. Но, все равно, энергия частиц за пятьдесят лет возросла в 105 раз.

49

А.В. Шальнов

Рис.24. Увеличение энергии со временем с наименованиями ускорителей и лабораторий: 1 — циклотрон, 2 — синхроциклотрон ОИЯИ, 3 — протонный синхротрон ФИАН (далее ПС), 4 — ПС Брукхейвен, 5 — ПС Беркли, 6 — ПС ОИЯИ, 7 — ПС ИТЭФ, 8 — ПС ЦЕРН, 9 — ПС Брукхейвен, 10 — ПС ИФВЭ, 11 — ПС ЦЕРН, 12 — ПС ТЕВАТРОН

На рис.25 видно, как со временем поднималась энергия каждого типа ускорителя, от каскадного генератора до протонного синхротрона с сильной фокусировкой. Можно видеть, как различные типы ускорителей сменяли друг друга. Как уже неоднократно отмечалось, многие типы производятся до сих пор для различных применений, где их энергия оказалась достаточной [4]. О накопительных кольцах (12) речь пойдет в следующем разделе.

50