ВОКС_2013 / Лекция 6

.docЛекция 6. Затухание

Потери излучения при распространении по световодам обусловлены двумя факторами: поглощением и рассеянием. Как уже было сказано выше, коэффициент затухания в волоконных световодах измеряют в децибелах. Принято разделять собственные потери и так называемые кабельные потри. В свою очередь собственные потери делятся на потери на поглощение и потери на рассеяние.

Потери на поглощение подразделяют на:

-

поглощение в материале (коэффициент затухания обозначим как

)

(в основном – «инфракрасное поглощение»)

)

(в основном – «инфракрасное поглощение») -

поглощение на примесях (

)

)

Суммарный коэффициент затухания

![]() ,

обусловленный поглощением, можно

представить в виде следующей суммы:

,

обусловленный поглощением, можно

представить в виде следующей суммы:

![]()

Собственные потери на рассеяние обусловлены преимущественно Рэлеевским рассеянием.

Рассмотрим виды собственных потерь более подробно.

Рэлеевское рассеяние обусловлено рассеянием на микроскопических неоднородностях показателя преломления с размерами существенно меньше длины волны излучения. В стеклянных световодах доминирующую роль играют микроскопические неоднородности, возникшие при вытяжке волокна. Однако для некоторых световодов доминирующее влияние может оказать неоднородности, обусловленные тепловыми флуктуациями показателя преломления.

Существуют приближенные формулы для

расчета величины Рэлеевского рассеяния.

Наиболее важно, что коэффициент затухания

![]() пропорционален обратной величине длины

волны в четвертой степени:

пропорционален обратной величине длины

волны в четвертой степени:

![]()

Одна из приближенных формул для расчета

![]() в дБ/км имеет вид:

в дБ/км имеет вид:

![]() ,

,

где

![]() - постоянная Больцмана (

- постоянная Больцмана (![]() Дж/К),

Дж/К),

![]() - температура затвердевания стекла при

вытяжке (

- температура затвердевания стекла при

вытяжке (![]() К),

К),

![]() - коэффициент сжимаемости (для кварца

- коэффициент сжимаемости (для кварца

![]() м2/Н).

м2/Н).

Теперь рассмотрим более подробно поглощение в световоде.

В оптических материалах, используемых

для волоконной оптики, поглощение

материала обусловлено в основном

потерями на диэлектрическую поляризацию.

Для оценки

![]() можно использовать формулу (в дБ/км):

можно использовать формулу (в дБ/км):

![]()

где

![]() - тангенс угла диэлектрических потерь

сердцевины оптического волокна.

- тангенс угла диэлектрических потерь

сердцевины оптического волокна.

В диапазоне длин волн, используемом для

передачи сигналов по волоконно-оптическим

линиям связи, наибольшую величину потерь

вносит, так называемое инфракрасное

поглощение (или инфракрасный нагрев).

То есть можно записать:

![]() .

Составляющая

.

Составляющая

![]() обусловлена электронными и атомными

резонансами в инфракрасной части спектра

за счет колебания атомов в кристаллической

решетке. Величину

обусловлена электронными и атомными

резонансами в инфракрасной части спектра

за счет колебания атомов в кристаллической

решетке. Величину

![]() в дБ/км можно оценить, используя формулу:

в дБ/км можно оценить, используя формулу:

![]()

где

![]() ,

,

![]() - константы для данного материала. В

частности для кварца

- константы для данного материала. В

частности для кварца

![]() м,

м,

![]() .

.

Наиболее характерными потерями на примесях являются так называемые потери на гидроксильных группах или остатках воды, связанные с молекулярными резонансными явлениями. Наибольшее поглощение лежит в диапазоне 1.3 – 1.5 мкм. В материале волокон существуют и другие виды примесей, которые также влияют на поглощение.

Существует также так называемое ультрафиолетовое поглощение. Однако для волокон, используемых в системах связи в рабочих диапазонах длин волн этой видом потерь можно пренебречь.

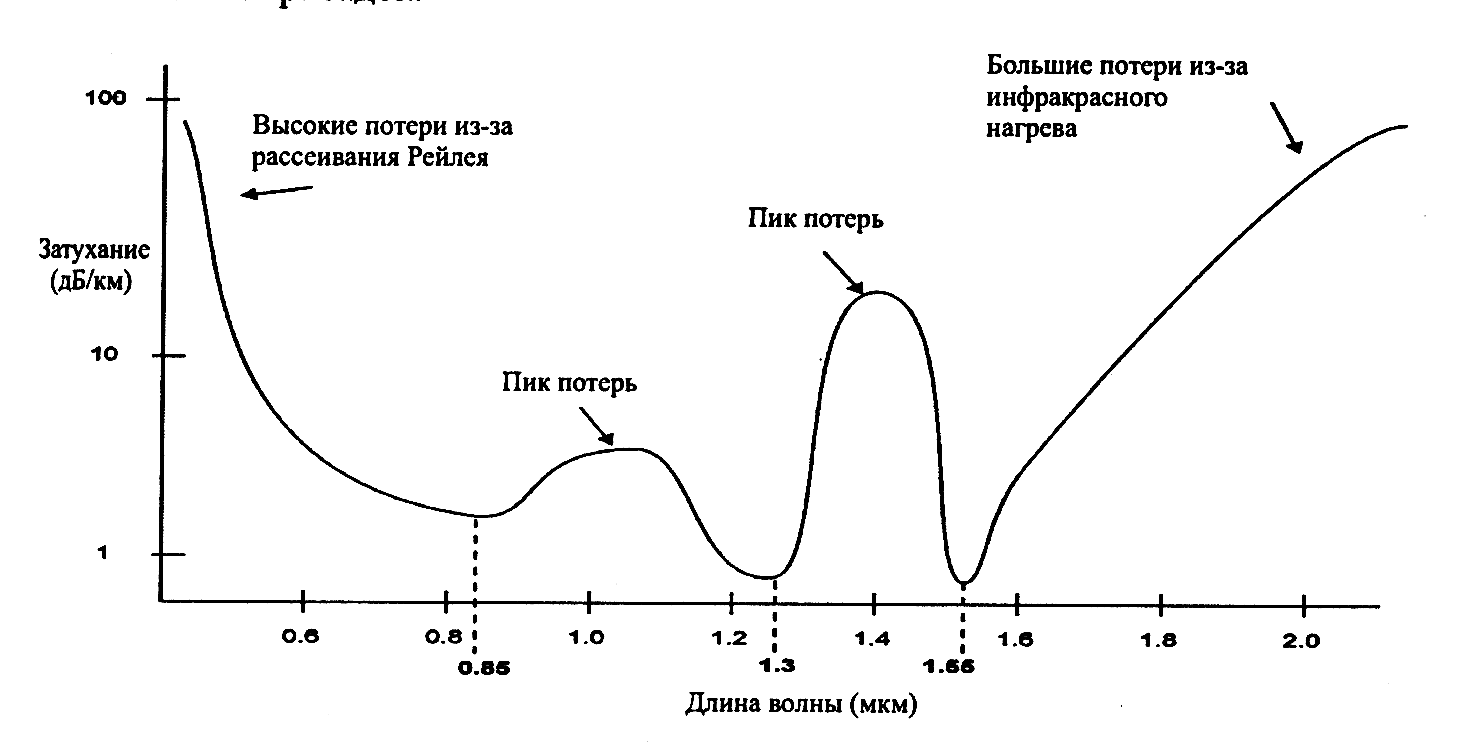

Типичный график спектральных потерь представлен на рис.

Рис. 6.2. Спектральная зависимость потерь

в ВС из кварцевого свекла. Пики потерь

обусловлены потерями на примесях

(преимущественно на

![]() ).

).

Кабельные потери.

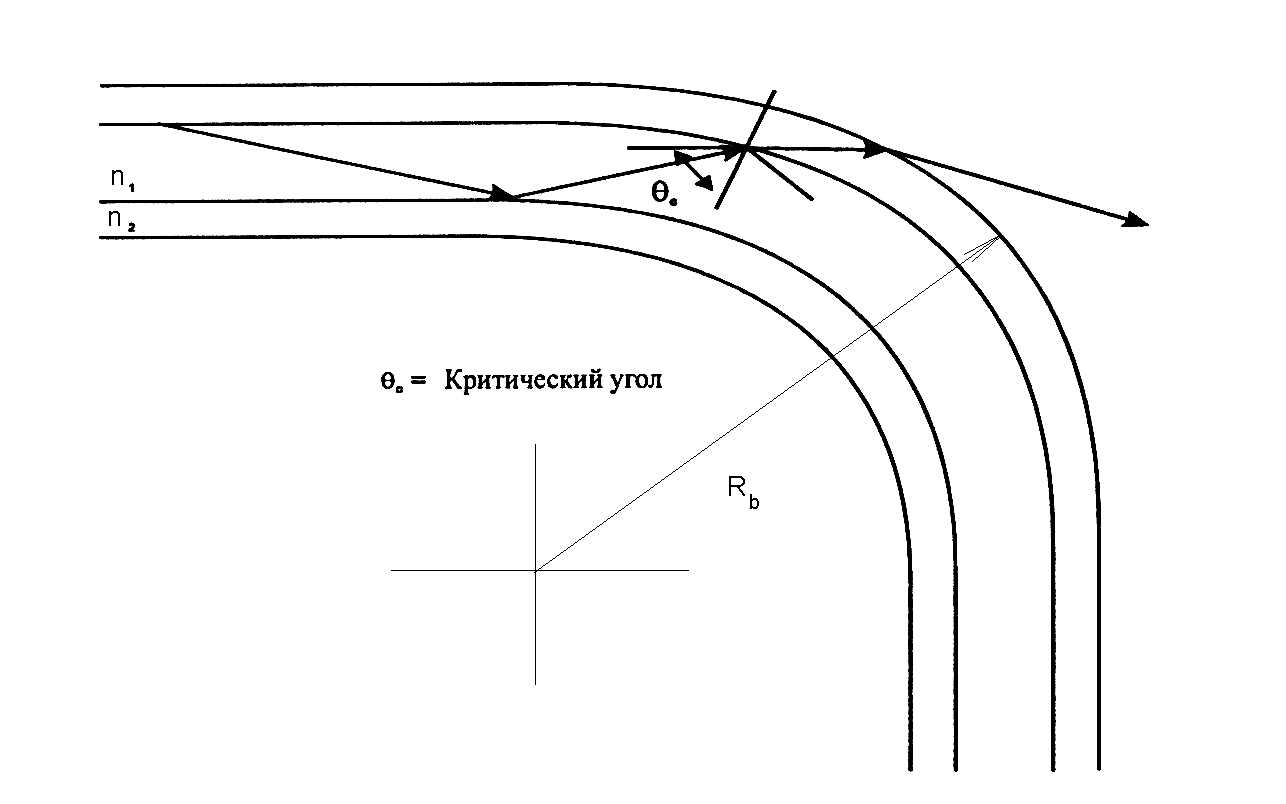

Вводят понятия – макроизгибы и микроизгибы волокна. Макроизгибы – если радиус изгиба существенно больше диаметра оболочки волокна. Микроизгибы – когда радиус изгиба сопоставим с радиусом оболочки. Под макроизгибами понимают все макроскопические отклонения оси оптического волокна от прямой. Они возникают:

-

из-за изгиба кабеля при его намотке на кабельный барабан на заводе-изготовителе

-

при прокладке и монтаже кабеля

Рис. 6.3.

Рис. 6.4.

Для оценки затухания (в дБ), вносимого макроизгибом многомодового волокна, существует следующая формула:

где

![]() - радиус изгиба волокна. Потери на изгибе

одномодового световода рассчитываются

по различным эмпирическим формулам.

Минимально допустимый радиус изгиба

волоконно-оптического кабеля обычно

указывается в паспортных данных к

кабелю.

- радиус изгиба волокна. Потери на изгибе

одномодового световода рассчитываются

по различным эмпирическим формулам.

Минимально допустимый радиус изгиба

волоконно-оптического кабеля обычно

указывается в паспортных данных к

кабелю.

Потери на микроизгибах в значительной степени зависят от параметров таких микроизгибов. Поэтому определить потери на микроизгибах можно только оценочно. Для многомодового ВС:

где

![]() - суммарные потери на микроизгибах в

дБ,

- суммарные потери на микроизгибах в

дБ,

![]() - число микроизгибов кабеля,

- число микроизгибов кабеля,

![]() - высота микроизгиба,

- высота микроизгиба,

![]() ,

,

![]() - радиусы сердцевины и оболочки ВС. Так

как, как правило, ни высота, ни количество

микроизгибов неизвестно, оценку величины

потерь на микроизгибах получают

экспериментально, интерполяцией-экстраполяцией

спектральной зависимости потерь. Если

удается разделить спектральную

зависимость на потери, обусловленные

рассеянием и поглощением в соответствии

с вышеуказанными формулами, то спектрально

независимую величину потерь приписывают

рассеянием на микроизгибах. Разделить

потери, обусловленные мироизгибами и

потери, вызванные макроскопическими

неоднородностями показателя преломления

и некруглостью сердцевины практически

невозможно. Поэтому часто кабельные

потери и потери за счет несовершенств

геометрии световода объединяют в одну

группу как потери на макроскопических

дефектах световода.

- радиусы сердцевины и оболочки ВС. Так

как, как правило, ни высота, ни количество

микроизгибов неизвестно, оценку величины

потерь на микроизгибах получают

экспериментально, интерполяцией-экстраполяцией

спектральной зависимости потерь. Если

удается разделить спектральную

зависимость на потери, обусловленные

рассеянием и поглощением в соответствии

с вышеуказанными формулами, то спектрально

независимую величину потерь приписывают

рассеянием на микроизгибах. Разделить

потери, обусловленные мироизгибами и

потери, вызванные макроскопическими

неоднородностями показателя преломления

и некруглостью сердцевины практически

невозможно. Поэтому часто кабельные

потери и потери за счет несовершенств

геометрии световода объединяют в одну

группу как потери на макроскопических

дефектах световода.

С точки зрения лучевой теории при

рассеяние на микродефектах происходит

постепенное расширение диапазона углов

распространяющегося излучения в

световоде. С точки зрения электромагнитной

теории, т.е. модовой, при распространении

излучения по ВС с макроскопическими

неоднородностями происходит расширения

спектра возбужденных волноводных мод.

При распространении по световоду, в

конце концов, углы распространения

излучения достигают апертурного угла

![]() и при дальнейшем распространении лучи

«выходят» из световода. Что приводит к

потерям на рассеяние. При описании

указанного эффекта с помощью модовой

теории, «выход» луча из ВС соответствует

передаче энергии направляемыми модами

сердцевины модам оболочки.

и при дальнейшем распространении лучи

«выходят» из световода. Что приводит к

потерям на рассеяние. При описании

указанного эффекта с помощью модовой

теории, «выход» луча из ВС соответствует

передаче энергии направляемыми модами

сердцевины модам оболочки.

Рис. Изменение углового распределения

при распространении излучения по ВС со

ступенчатым ППП с макроскопическими

неоднородностями,

![]() - угол распространения луча относительно

оси ВС,

- угол распространения луча относительно

оси ВС,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() - расстояния, пройденные лучом.

- расстояния, пройденные лучом.

Рис. Изменение углового распределения при распространении излучения по ВС с градиентным ППП с макроскопическими неоднородностями

Рассматриваемое явление аналогично

процессу диффузии, но происходит в

пространстве углов. Поэтому физическая

модель, описывающая рассеяние на

макроскопических неоднородностях,

называется диффузионной моделью, а

расчеты с ее использованием – диффузионным

приближением. Взаимную передачу энергии

от одной группы мод к другой называют

связью мод. Когда модовый состав

расширяется настолько, что при дальнейшем

распространении не изменяется, такое

модовое распределение называют

стационарным. Расстояние, на котором

возникает стационарное модовое

распределение

![]() ,

называют длиной установления стационарного

модового распределения. Такое распределение

представляет интерес для стандартизации

измерений параметров многомодовых

световодов.

,

называют длиной установления стационарного

модового распределения. Такое распределение

представляет интерес для стандартизации

измерений параметров многомодовых

световодов.

Величину суммарных потерь в заданном

диапазоне длин волн (обычно – в рабочем

диапазоне 1.3 – 1.55 мкм) указывают в

спецификации на оптическое волокно.

Типичное значение полных потерь для

волоконных световодов хорошего качества

для

![]() =1.3

мкм – 0.35 – 0.5 дБ/км, для

=1.3

мкм – 0.35 – 0.5 дБ/км, для

![]() =1.55

мкм – 0.2 – 0.4 дБ/км.

=1.55

мкм – 0.2 – 0.4 дБ/км.

Спектральные диапазоны для систем волоконно-оптической связи в соответствии с рекомендацией G.652 Международного союза телекоммуникаций имеют следующие обозначения:

|

O-диапазон |

1260-1360 нм |

Основной (Original) |

|

E-диапазон |

1360-1460 нм |

Расширенный (Extended) |

|

S-диапазон |

1460-1530 нм |

Коротковолновый (Sort wavelength) |

|

C-диапазон |

1530-1565 нм |

Стандартный (Conventional) |

|

L-диапазон |

1565-1625 нм |

Длинноволновый (Long wavelength) |

|

U-диапазон |

1625-1675 нм |

Сверх длинноволновый (Ultra-long wavelength) |