ВОКС_2013 / Лекция 13

.doc13. Потери в оптических соединителях

На величину оптических потерь и обратного отражения в коннекторах влияют различные факторы, которые можно разделить на три группы:

-

потери, обусловленные несовершенствами непосредственно коннекторов, называемые внутренними

-

потери, обусловленные несовершенствами стыкуемых оптических волокон (ОВ), называемые внешними

-

так называемые, системные, связанные с изменением модового состава в ОВ (для многомодовых световодов)

Последнюю группу (п. 3), часто не выделяю как отдельную. В первом случае предполагается, что стыкуемые волокна идентичны, стыкуемые поверхности не рассеивают излучение, имеют идеальную цилиндрическую форму сердцевины и оболочки с общей осью и заданный угол плоскости торца относительно оси. Рассмотрим возможные влияния несовершенств коннекторов на оптические потери и величину обратного отражения. Наибольшее влияние оказывают следующие факторы:

-

зазор между сердцевинами волокон

-

боковое смещение осей ОВ

-

угловое рассогласование осей ОВ

Существенное влияние на параметры соединителей оказывают дефекты поверхности и подповерхностного слоя, образующиеся при полировке коннектора, приводящие к рассеянию излучения. Однако этот фактор обычно рассматривают отдельно от указанной классификации.

Ф. 1. Зазор между сердцевинами. По

мере увеличения зазора между стыкуемыми

волокнами

![]() ,

помимо увеличения обратного отражения,

рассмотренного ранее, происходит и

увеличение величины оптических потерь

,

помимо увеличения обратного отражения,

рассмотренного ранее, происходит и

увеличение величины оптических потерь

![]() .

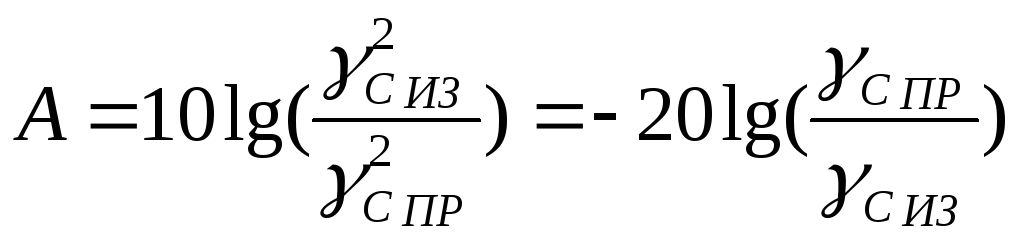

Оптические потери в соединителе можно

также описать, используя величину

эффективности согласования волокон

(или эффективности ввода излучения из

одного световода в другой световод):

.

Оптические потери в соединителе можно

также описать, используя величину

эффективности согласования волокон

(или эффективности ввода излучения из

одного световода в другой световод):

![]() ,

(13.1)

,

(13.1)

где

![]() - оптическая мощность после включения

соединителя,

- оптическая мощность после включения

соединителя,

![]() - мощность до включения соединителя («в

разрыв»). Можно рассматривать также

отношение мощностей, вводимой в

подключаемый световод (ВС №1), к мощности,

излучаемой световодом, к которому

производится подключение (ВС №2). Однако

на практике сложно учесть затухание в

ВС №2, поэтому более точно определять

потери в коннекторах как «потери

включения». Характер зависимостей

- мощность до включения соединителя («в

разрыв»). Можно рассматривать также

отношение мощностей, вводимой в

подключаемый световод (ВС №1), к мощности,

излучаемой световодом, к которому

производится подключение (ВС №2). Однако

на практике сложно учесть затухание в

ВС №2, поэтому более точно определять

потери в коннекторах как «потери

включения». Характер зависимостей

![]() и

и

![]() приведен на рис. 13.1.

приведен на рис. 13.1.

Рис. 13.1

Чем больше числовая апертура световода,

тем сильнее влияет зазор на потери в

коннекторе (на рис. 13.1

![]() ).

Зазор между сердцевинами меньше всего

влияет на потери при стыковке одномодовых

световодов. При

).

Зазор между сердцевинами меньше всего

влияет на потери при стыковке одномодовых

световодов. При

![]() зависимость

зависимость

![]() уменьшается как

уменьшается как

![]() ,

соответственно,

,

соответственно,

![]() .

Условием малых потерь является

.

Условием малых потерь является

![]() .

Пример зависимостей

.

Пример зависимостей

![]() в децибелах приведен на рис. 13.2.

в децибелах приведен на рис. 13.2.

Рис. 13.2.

В коннекторах для соединения ОВ потери являются вредным эффектом. Но в аттенюаторах уменьшение вводимой мощности специально используется для ослабления оптической мощности на заданную величину.

Ф. 2. Боковое смещение. Характер

изменения

![]() и

и

![]() ,

где

,

где

![]() - величина бокового смещения осей

приведен на рис. 13.3.

- величина бокового смещения осей

приведен на рис. 13.3.

Рис. 13.3.

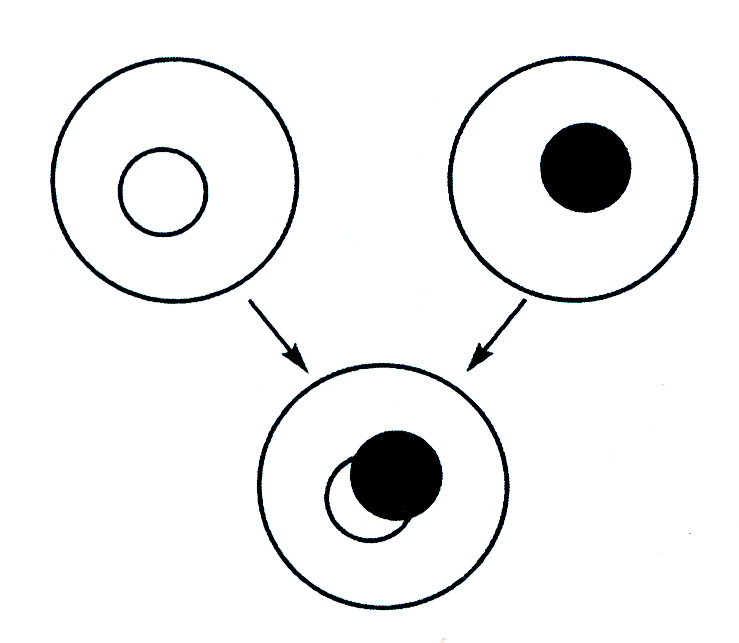

Сущность снижения эффективности согласования при боковом смещении осей ОВ, т.е. увеличения потерь, очевидна и иллюстрируется рис. 13.4.

Рис. 13.4.

При смещении осей на величину

![]() часть излучения, выходящего из световода

не попадает в площадь сердцевины

световода, принимающего излучение. Если

площадь сердцевины многомодового ВС

обозначить как

часть излучения, выходящего из световода

не попадает в площадь сердцевины

световода, принимающего излучение. Если

площадь сердцевины многомодового ВС

обозначить как

![]() (

(![]() ),

то площадь торца излучающего ВС можно

положить

),

то площадь торца излучающего ВС можно

положить

![]() (

(![]() ).

Тогда

).

Тогда

![]() и

и

![]() можно определить через величину площади

можно определить через величину площади

![]() (рис. 13.4):

(рис. 13.4):

![]() (13.2)

(13.2)

![]() (13.3)

(13.3)

При

![]() (т.е.

(т.е.

![]() )

имеет место

)

имеет место

![]() ,

,

![]() .

Для одномодовых ВС вместо радиуса

сердевины надо использовать радиус

модового пятна, так как в одномодовом

режиме электромагнитное поле может

проникать в оболочку световода на

глубину, соизмеримую с радиусом

сердцевины. Потери в коннекторе малы,

если

.

Для одномодовых ВС вместо радиуса

сердевины надо использовать радиус

модового пятна, так как в одномодовом

режиме электромагнитное поле может

проникать в оболочку световода на

глубину, соизмеримую с радиусом

сердцевины. Потери в коннекторе малы,

если

![]() .

Пример зависимости

.

Пример зависимости

![]() в децибелах представлен на рис. 13.5.

в децибелах представлен на рис. 13.5.

Рис. 13.5.

Ф. 3. Угловое рассогласование осей ОВ.

Эффект возникновение потерь при угловом

рассогласовании осей стыкуемых световодов

аналогично возникновению потерь в

случае бокового смещения осей ОВ, но

для оценки потерь следует линейные

размеры заменить на угловые, т.е.

![]() на

на

![]() ,

где

,

где

![]() - апертурный угол, а

- апертурный угол, а

![]() на

на

![]() ,

где

,

где

![]() - угловое рассогласование осей. Условием

низких потерь является

- угловое рассогласование осей. Условием

низких потерь является

![]() .

Чем больше

.

Чем больше

![]() ,

т.е. чем больше числовая апертура

стыкуемых световодов, тем менее

чувствительно соединение к угловым

рассогласованиям осей. Рассогласование

осей наиболее сильно влияет на соединение

одномодовых световодов. Пример

зависимостей

,

т.е. чем больше числовая апертура

стыкуемых световодов, тем менее

чувствительно соединение к угловым

рассогласованиям осей. Рассогласование

осей наиболее сильно влияет на соединение

одномодовых световодов. Пример

зависимостей

![]() приведен на рис. 13.6.

приведен на рис. 13.6.

Рис. 13.6.

Ф. 4. Влияние дефектов поверхности стыкуемых световодов, приводящим к рассеянию излучения. Если после полировки коннектора поверхность сердцевины световода является шероховатой, то это приводит к рассеянию оптического излучения, соответственно, к дополнительным потерям. Вопрос оценки влияния шероховатостей рассмотрен ниже.

Указанные выше типы потерь обусловлены несовершенствами изготовления коннектора. Предполагалось, что сами ОВ являются «идеальными». Однако в действительности сами оптические волокна являются не идеальными, что также приводит к потерям мощности излучения при соединении оптических волокон в коннекторе. Помимо причин, вызывающих потери, рассмотренных выше, существуют потери, обусловленные следующими факторами:

-

несоответствием диаметров сердцевин ОВ или несоответствием диаметров модового поля

-

несоответствием числовых апертур стыкуемых световодов

-

неконцентричностью сердцевин и оптических оболочек ОВ

-

эллиптичностью (более точно – некруглостью) сердцевин(ы) стыкуемых волокон

Рассмотрим каждую из причин подробно.

Ф. 1. Несоответствие диаметров сердцевин.

Если принимающий ВС имеет диаметр

сердцевины

![]() меньше, чем диаметр сердцевины излучающего

ВС

меньше, чем диаметр сердцевины излучающего

ВС

![]() ,

то возникающие потери можно оценить по

формуле:

,

то возникающие потери можно оценить по

формуле:

(13.4)

(13.4)

(13.5)

(13.5)

Если принимающий ВС имеет диаметр сердцевины больше, чем диаметр сердцевины излучающего ВС, то потери данного вида не возникают. Указанный тип потерь имеет место и для одномодовых световодов, если различаются диаметры модового поля стыкуемых волокон.

Ф. 2. Несоответствие числовых апертур. Случай аналогичен ранее рассмотренному случаю несоответствия диаметров сердцевин, но вместо линейных размеров следует учитывать угловые размеры, т.е вместо диаметров сердцевин – апертурные углы (или числовые апертуры):

(13.6)

(13.6)

Данный тип потерь характерен только коннекторам со стыкуемыми многомодовыми световодами.

Ф. 3. Неконцентричность сердцевин и оптических оболочек ОВ. Ось сердцевины ОВ и ось оптической оболочки ОВ могут быть смещены друг относительно друга. Заделка ОВ в капилляр коннектора производится «по оболочке». Поэтому даже если диаметры сердцевин стыкуемых ВС одинаковые, из-за смещения осей возникают потери. Фактически, это ранее рассмотренный эффект потерь, обусловленных боковым смещением волокон (рис. 13.7). Но в данном случае этот эффект возникает даже при идеальной геометрии коннектора вследствие эксцентриситета. Для оценки величины потерь могут использоваться формулы, приводимые выше (13.2, 13.3).

Рис. 13.7.

Ф. 4. Некруглость сердцевины. При

стыковке ОВ, один из которых или оба ОВ

являются некруглыми, возникают потери,

обусловленные тем, что часть выходящего

излучения не попадает в принимающий

световод (рис. 13.8). Аналогично рассмотренным

ранее случаям, величины потерь и

эффективность согласования можно

оценить, исходя из площади пересечения

сердцевин (![]() ):

):

![]() (13.7)

(13.7)

![]() (13.8)

(13.8)

Рис. 13.8.

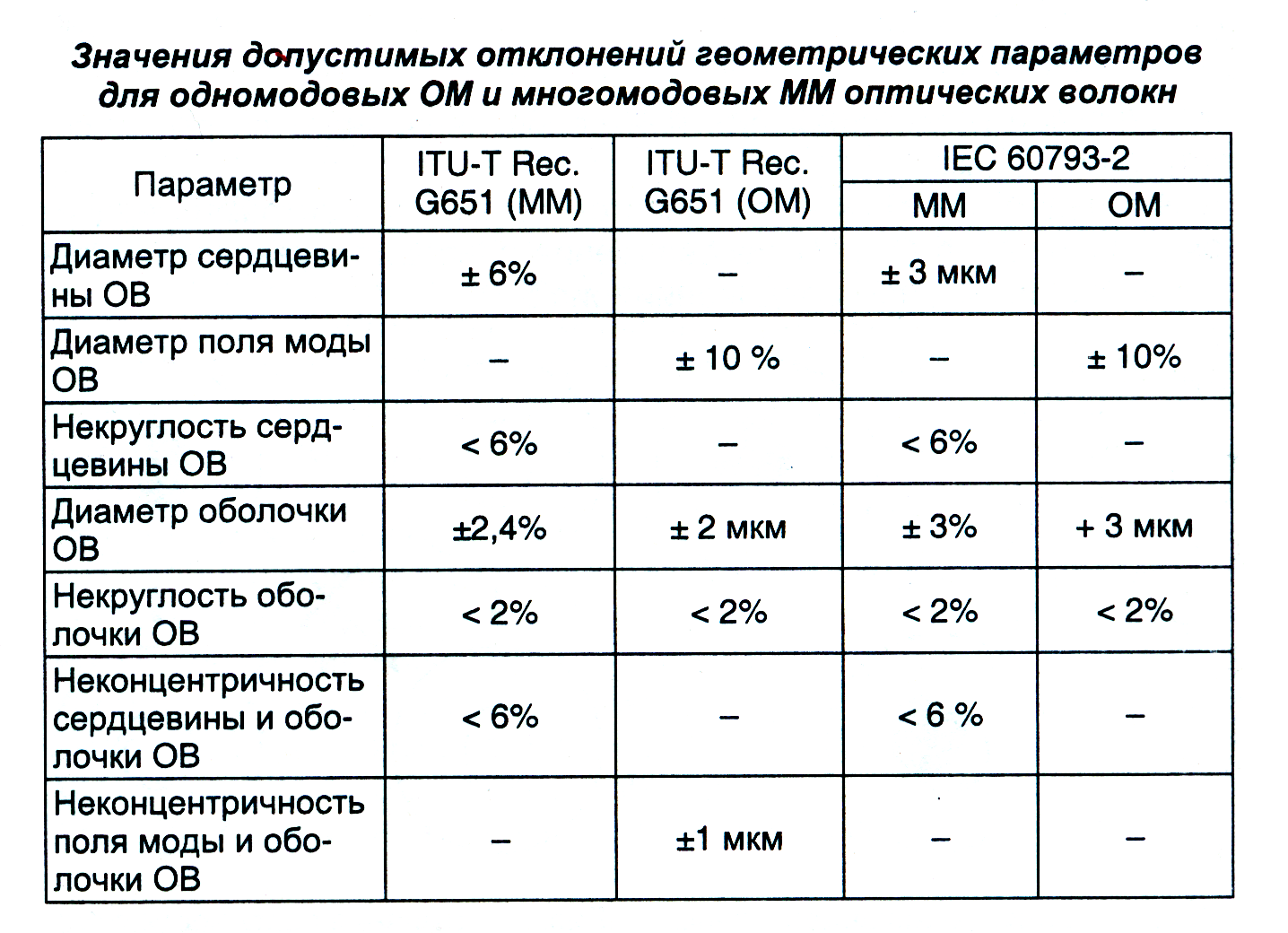

Предельно допустимые значения отклонения геометрических параметров оптических волокон приведены в таблице.

В реальных случаях на оптические потери в коннекторах одновременно влияют и несовершенства стыкуемых волокон и несовершенства коннекторов. Если рассматривать усредненные статистические характеристики потерь при случайном и независимом воздействии этих двух факторов, то потери будут больше, чем средние потери, обусловленные только одним из факторов. Однако в некоторых случаях влияние несовершенства ОВ может быть скомпенсировано влиянием несовершенства коннектора, например, при неконцентричности ОВ. Возможность компенсации неконцентричности (эксцентриситета) за счет бокового смещения волокон используется при изготовлении коннекторов для уменьшения оптических потерь. Существуют две принципиально различные технологии: «технология активного регулирования» и «каблибровка».

Технология активного регулирования заключается в центровке оси световода относительно оси коннектора. Для этого создают вставку из мягкого материала (медь, медно-никелевый сплав) внутри керамического наконечника. За счет нажатия на вставку производится центровка осей. Достоинство технологии – возможность получить наименьшее затухание по сравнению с другими методами. Недостатки:

-

возникает риск механического повреждения ОВ

-

может измениться заглубление ОВ в наконечнике

-

необходимо использовать специальное оборудование

Технология «калибровка» заключается в том, что предварительно определяют куда смещена ось сердцевины ОВ, а затем монтируют наконечник таким образом, чтобы достичь компенсации неконцентричности сердцевины и оболочки ОВ за счет бокового смещения ОВ в капилляре коннектора. На практике, используют, так называемый, «мастер-соединитель», который представляет собой эталонный коннектор с ОВ, геометрические параметры которого задаются стандартом. Наконечник коннектора поворачивают относительно мастер-соединителя для достижения минимальных потерь, после этого – собирают коннектор.