ВОКС_2013 / Лекция 15

.doc15. Технические требования к форме поверхности коннекторов и метод ее контроля

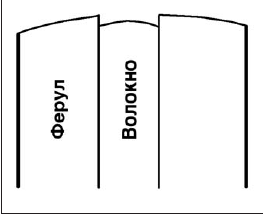

Связи с тем, что величина потерь и обратного отражения зависят от формы и качества полировки оптических поверхностей, существуют определенные технические требования к параметрам стыкуемых поверхностей ВО коннекторов. Как уже было отмечено ранее, поверхность наконечника должна иметь сферическую форму с радиусом 5-25 мм (в зависимости от типа соединителя), а оптическое волокно заглублено внутрь наконечника. Сферическая форма поверхности позволяет создать физический контакт стыкуемых поверхностей сердцевин световодов, а заглубление ОВ – обеспечивает сохранность поверхности торцов при стыковке (основное давление приходится на поверхности стыкуемых наконечников). Вид поверхностей стыкуемых коннекторов приведен на рис. 1.

Рис. 15.1 Рис. 15.2

Технические требования определяют допуски на следующие параметры: радиус полировки, заглубление ОВ в наконечнике и величина смещения вершины (апекса) (рис. 15.2). В частности, для соединителей типа “LC”, требования IEC следующие:

для “SC” соединителей:

В коннекторах SC-PC регламентируется также величина заглубления ОВ в наконечнике в зависимости от радиуса полировки.

Обобщим типы дефектов стыкуемых поверхностей:

|

Вид дефекта |

описание |

потери |

отражен. |

|

|

Правильная геометрия |

Х |

Х |

|

|

Угол полировки |

Х |

П |

|

|

Плоская полировка |

Х |

П |

|

|

Малый радиус (малый срок службы) |

Х |

Х |

|

|

заглубление |

Х |

П |

|

|

Выступ ОВ (малый срок службы) |

Х |

Х |

|

|

эксцентриситет |

П |

Х |

|

|

Наклон ОВ |

П |

Х |

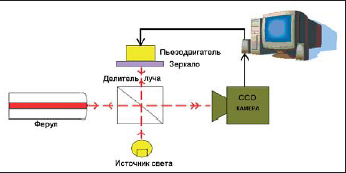

Для контроля параметров изготовленного наконечника используется интерференционный метод, обладающий высокой точностью и наглядностью получаемых данных. Применяется следующая схема измерений, фактически являющаяся интерферометром Майкельсона.

Рис. 15.3

Важно, чтобы плечи интерферометра (т.е.

расстояния от светоделительного кубика

до наконечника

![]() и от светоделительного кубика до зеркала

и от светоделительного кубика до зеркала

![]() )

были приближенно равны. Модуль разности

)

были приближенно равны. Модуль разности

![]() не должен превосходить длину когерентности

источника излучения. Излучение, отраженное

от торца наконечника и отраженное от

зеркала попадают на фоточувствительный

элемент телевизионной камеры. При этом

волны, в общем случае, проходят различное

расстояние, соответственно, имеют

различную фазу. Так как поверхность

торца не плоская, расстояние

не должен превосходить длину когерентности

источника излучения. Излучение, отраженное

от торца наконечника и отраженное от

зеркала попадают на фоточувствительный

элемент телевизионной камеры. При этом

волны, в общем случае, проходят различное

расстояние, соответственно, имеют

различную фазу. Так как поверхность

торца не плоская, расстояние

![]() зависит от точки измерения. При равенстве

амплитуд волн, можно записать:

зависит от точки измерения. При равенстве

амплитуд волн, можно записать:

![]() (15.1)

(15.1)

Первый сомножитель с правой части выражения (15.1) описывает фазу электромагнитной волны, а второй – модуляцию амплитуды вследствие интерференции. Рассмотрим, например, действительную часть (15.1). Если в какой либо точке выполняется условие

![]() ,

(15.2)

,

(15.2)

где

![]() - целое число, то это соответствует

максимальной величине интенсивности

интерферограммы, т.е., условно, светлому

участку или точке. При

- целое число, то это соответствует

максимальной величине интенсивности

интерферограммы, т.е., условно, светлому

участку или точке. При

![]() - минимуму интенсивности (при равенстве

амплитуд – нулю), т.е. темной точке или

участку. Так как форма наконечника

сферическая, интерферограмма представляет

собой концентрические полосы (рис.

15.4).

- минимуму интенсивности (при равенстве

амплитуд – нулю), т.е. темной точке или

участку. Так как форма наконечника

сферическая, интерферограмма представляет

собой концентрические полосы (рис.

15.4).

Рис. 15.4.

В идеале, ось наконечника, ось оптического волокна и вершина полированной поверхности совпадают. Но если вершина смещена относительно оси ОВ, то и центр интерференционных полос наконечника будет смещен относительно центра изображения торца ОВ (рис. 15.5). Обработкой полученных данных можно вычислить величину смещения апекса (вершины полировки).

Рис. 15.5.

Если форма интерференционных полос

отличается от круговой, то это означает,

что и сам наконечник имеет форму

поверхности, отличающуюся от сферической.

Радиус закругления наконечника можно

определить по расстоянию между

интерференционными полосами. Так как

![]() ,

выражение (15.2) при

,

выражение (15.2) при

![]() можно представить в виде:

можно представить в виде:

![]() ,

(15.3)

,

(15.3)

где

![]() .

Так как оптическое излучение проходит

до поверхности торца и возвращается

обратно, разность высот

.

Так как оптическое излучение проходит

до поверхности торца и возвращается

обратно, разность высот

![]() в два раза меньше разности пройденных

расстояний

в два раза меньше разности пройденных

расстояний

![]() .

Поэтому:

.

Поэтому:

![]() ,

соответственно, из (15.3) следует:

,

соответственно, из (15.3) следует:

![]() (15.4)

(15.4)

Таким образом, между ближайшим максимумами или минимумами интерференционных полос имеет место разность высот равная половине длины волны.

Определив расстояние между полосами

![]() в плоскости, перпендикулярной оси

световода (т.е. соответствующее разности

высот

в плоскости, перпендикулярной оси

световода (т.е. соответствующее разности

высот

![]() ),

можно оценить угол наклона полировки

и форму полированной поверхности

наконечника коннектора.

),

можно оценить угол наклона полировки

и форму полированной поверхности

наконечника коннектора.

Рис. 15.6.

Если поверхность наконечника имеет углубления в виде «канавки» или царапины, то интерферограмма будет иметь вид, представленный на рис. 15.7

Рис. 15.7.

Если перепад высот существенно больший,

чем

![]() достигается на длине

достигается на длине

![]() ,

соизмеримой с длиной волны (т.е. перепад

высот можно назвать «резким»), то

интерференционные полосы сливаются в

одну полосу, и определить перепад высот

по количеству полос становится

затруднительно. Если перепад высот

больше длины когерентности источника

излучения, то для определения величины

перепада необходимо использовать

перестройку разности длин

,

соизмеримой с длиной волны (т.е. перепад

высот можно назвать «резким»), то

интерференционные полосы сливаются в

одну полосу, и определить перепад высот

по количеству полос становится

затруднительно. Если перепад высот

больше длины когерентности источника

излучения, то для определения величины

перепада необходимо использовать

перестройку разности длин

![]() плеч интерферометра посредством

перемещения отражающего зеркала на

заданную величину. Изменение

плеч интерферометра посредством

перемещения отражающего зеркала на

заданную величину. Изменение

![]() приводит к перемещению интерференционных

полос. В этом случае точность определения

разностей высот составляет 5%-20% от длины

когерентности источника. Если оси

световода и наконечника совпадают, а

смещение вершины полировки равно нулю,

возникает сложность определения величины

заглубления волокна в наконечнике. Так

как в центре интерференционной картины

не будет «перепада» («разрыва»)

интерференционных полос. В этом случае

для определения заглубления целесообразно

либо использовать наклонный пучок

света, что не всегда возможно технически,

либо измерять зависимости интенсивности

в двух точках поверхности – вблизи

оптического волокна и на оси ОВ при

изменении

приводит к перемещению интерференционных

полос. В этом случае точность определения

разностей высот составляет 5%-20% от длины

когерентности источника. Если оси

световода и наконечника совпадают, а

смещение вершины полировки равно нулю,

возникает сложность определения величины

заглубления волокна в наконечнике. Так

как в центре интерференционной картины

не будет «перепада» («разрыва»)

интерференционных полос. В этом случае

для определения заглубления целесообразно

либо использовать наклонный пучок

света, что не всегда возможно технически,

либо измерять зависимости интенсивности

в двух точках поверхности – вблизи

оптического волокна и на оси ОВ при

изменении

![]() .

Сопоставляя смещение максимумов или

минимумов этих зависимостей друг

относительно друга (величина заглубления

меньше

.

Сопоставляя смещение максимумов или

минимумов этих зависимостей друг

относительно друга (величина заглубления

меньше

![]() )

можно определить величину заглубления

ОВ в сердечнике (рис. 15.8-15.9).

)

можно определить величину заглубления

ОВ в сердечнике (рис. 15.8-15.9).

Рис. 15.8

Рис. 15.9.