Работа 3.12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИЗМЫ И ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ

Н.Г.Захаров

А.В.Головин л.П.Круковская

ЗАДАЧА

1.Исследовать дисперсионные свойства призмы при падении на нее лучей под углом наименьшего отклонения. Определить угловую дисперсию и разрешающую способность призмы.

2.Исследовать дисперсионные свойства отражательной дифракционной решетки. Определить постоянную решетки, угловую дисперсию и разрешающую способность.

ВВЕДЕНИЕ

Для работы спектральных приборов (спектрометров, монохроматоров) необходимо осуществить пространственное разложение сложного излучения по длинам волн. Это разложение осуществляется диспергирующими элементами – оптическими призмами и дифракционными решетками.

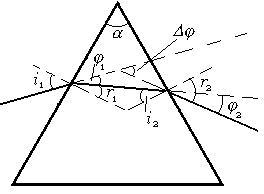

а) ПРИЗМА. Разложение света трехгранной призмой объясняется зависимостью показателя преломленияnматериала призмы от длины волны излучения. Для определения угла отклонения рассмотрим ход лучей через призму (рис.1). Запишем закон преломления света на двух гранях призмы:

Рис.1

![]()

![]() .

.

Соотношения между углами падения, преломления и отклонения:

1=i1-r1, 2=i2-r2, = r1+i2.

Угол называется преломляющим углом призмы. Обычно его величина около 60о. Угол отклонения:

i1+r2. (1)

Т.о. полный угол отклонения луча зависит от угла падения луча на первую грань, угла преломления на второй грани и преломляющего угла призмы. Зависимость угла r2 от показателя преломления приводит к тому, что углы отклонения лучей разных длин волн оказываются различными, что приводит к пространственному разделению света по длинам волн. Анализ функции(i1) на экстремум показывает, что эта функция имеет минимум при некотором значении угла i1=im,называемом углом наименьшего отклонения:

![]() (2)

(2)

На практике призму стараются расположить под углом наименьшего отклонения. Формула (2) позволяет определить показатель преломления:

(3)

(3)

Рис. 2

в) РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СПЕКТРАЛЬНОГО ПРИБОРА. Допустим, мы освещаем входную щель спектрального прибора светом, содержащим две монохроматические линии и +, спектральный прибор дает изображение линий в виде двух полос конечной ширины (рис.2а). Не всякие две линии могут быть разрешены, т.е. видны раздельно. На рис.2а и 2б линии разрешены, 2в не разрешены. Согласно критерию Релея, линии называются разрешенными, если минимум одной совпадает с максимумом другой (рис.2б).

Величина R=/ называется разрешающей способностью. Расчеты показывают, что для призмы R зависит от ширины пучка света, освещающего призму и наклона дисперсионной кривой (рис.3).

![]() (4)

(4)

Рис.3

УГЛОВАЯ ДИСПЕРСИЯ определяется угловым расстоянием между двумя спектральными линиями, отнесенными к разности длин волн:

![]()

Угловая дисперсия различна для различных участков спектра, поэтому для расчетов D следует выбрать близко расположенные линии.

ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА. Оптическая дифракционная решетка представляет собой стеклянную пластинку, на которую с помощью специальной делительной машины нанесен ряд параллельных штрихов. Дифракционные решетки могут быть прозрачными и отражательными. В первом случае ряд прозрачных участков разделен рядом непрозрачных, во втором случае решетка имеет особый профиль (рис.4) и отражающей является лишь часть поверхности. В нашей работе использована отражательная решетка.

Рис.4

При взаимодействии световых волн с дифракционной решеткой имеют место дифракционные явления, заключающиеся в том, что часть энергии светового излучения распространяется в направлении, отличном от первоначального (для прозрачной решетки) или от направления зеркального отражения (для отражательной) и перераспределяется главным образом в определенных направлениях – направлениях на дифракционные максимумы. Дифракционный максимум имеет место тогда, когда разность хода лучей, идущих от соседних щелей, равна

=1-2=d(sin-sin)=k (5)

Величина d носит название постоянной решетки. - угол падения, - угол дифракции, k=1, 2, 3, … - число, называемое порядком дифракции.

Из (5) видно, что угол дифракции, определяющий направление, в котором наблюдается дифракционный максимум, зависит от , т.е. дифракционная решетка является диспергирующим элементом. Число наблюдаемых спектров определяет параметр k – порядок дифракции. В направлении зеркального отражения =, k=0, разложения в спектр нет, это так называемый спектр нулевого порядка.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ:

![]() (6)

(6)

где N – число штрихов, k – порядок дифракции. В случае решетки большая разрешающая способность достигается за счет большого числа N (несколько десятков тысяч).

Угловая дисперсия, также как и в случае призмы, определяется угловым расстоянием между двумя спектральными линиями, отнесенными к разности длин волн. Дифференцируя (5) можно получить:

![]() (7)

(7)