Оптические системы связи / 3.Волоконно-оптические системы связи (Фриман Р., 2003)

.pdf-улучшенные схемы волнового мультиплексирования/демультиплексирования;

-настраиваемые фильтры;

-стабилизированные схемы лазеров;

-новые методы модуляции;

-улучшенные оптические усилители с плоской АВХ;

-новые крупные оптические кросс-коммутаторы;

-оптические мультиплексоры ввода/вывода;

-техника сигнализации в световой области.

17.3. Распределенная коммутация

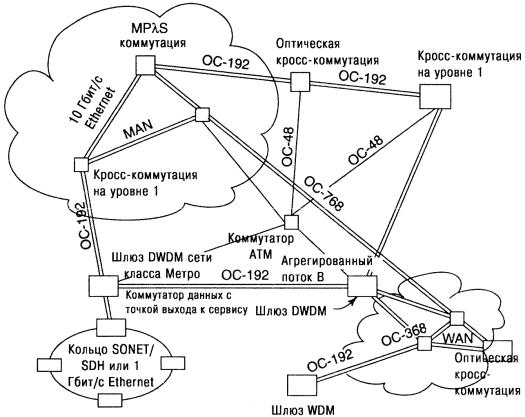

Новая генерация управляемых оптических сетей движется в направлении распределенной коммутации — модели коммутации, в которой-переключатели, с интеллектуальными коммутационными возможностями уровня 1 (модели OSI), распределяются в различных узлах сети вдоль ее границы. Эта концепция иллюстрируется на рис. 17.1. Такая архитектура обеспечивает эффективный и гладкий менеджмент на уровне 1 различных типов разнородного трафика по всей сети, не жертвуя при этом производительностью или гибкостью, как в центральной части сети, так и на периферии. Глобальная архитектура распределенной коммутации одинаково хорошо адаптирована, как к использованию выделенных длин волн, упакованных однородным трафиком для передачи по длинным секциям с топологией точка-точка, так и для гибкой передачи разнородного трафика с динамическим назначением длин волн на коротких секциях.

При использовании кросс-коммутации вдоль границ сетевого облака, возникает необходимость поддержки управляемого оптического слоя в среде с распределенной оптической коммутацией. Это очерчивает основную проблему и представляет значительные возможности для производителей и

разработчиков, как на уровне полупроводниковых схем, так и модулей. Чтобы достичь требуемых показателей, кросс-коммутация следующего поколения должна быть теснее связана с сетью, что может быть достигнуто путем использования для коммутации уровня 1, а не уровня 2 (как это делается в традиционных сетях).

Рис. 17.1. Архитектура распределенной коммутации. Обратите внимание на комбинацию оптических коммутаторов и кросс-коммутаторов уровня 1.

(См. [17.1, 17.5, 17.6]).

Существуют два типа точек пересечения: асинхронные и синхронные. Высокоскоростные асинхронные точки пересечения дают возможность реализации MAN с неоднородным трафиком для эффективной поддержки различных типов естественного трафика в том же самом кольце. В сетях большой протяженности, возможно, будут использоваться синхронные точки пересечения нового типа, которые обеспечат необходимую производительность. Используемые при этом коммутаторы больше похожи

на коммутаторы пространственно-временного типа, чем на коммутаторы пространственного типа. Синхронные точки пересечения нового типа дадут возможность использовать процесс перегруппировки компонентов потока данных, характерный для уровня 1, который позволит селективно переключать сигналы SONET, SDH, или других TDM-технологий, между любыми комбинациями входа и выхода.

Ожидается, что возможности коммутации оптического уровня 1 будут использовать высокоскоростные синхронные ИС. Следующая генерация синхронного переключения точек переключения предложит такую возможность, как селективное перераспределение и переключение потоков STS-1 (STM-1) из фреймов STS-48 (STM-16) или STS-192 (STM-64). Эти устройства обеспечат полную гибкость при конфигурации управляемой на уровне ИС оптической кросс-коммутации от любой точки входа STS-1 до любой точки выхода STS-1. Аналогично, любой не-SONET трафик, инкапсулированный в эквивалентные контейнеры STS-N, также как любой независимо от протокола свернутый трафик, могут быть переключены с помощью тех же средств кросс-коммутации.

Эти высокоплотные, высокоскоростные коммутаторы, обладающие возможностью перераспределения потока, размещаются по краям облака коммутирующей сети. Они смогут оптимизировать использование емкости и в то же время эффективно принимать решения на уровне 1 по разделению трафика на потоки в соответствии с протоколами IP, GbE, ATM, FC (волоконный канал) или между другими типами коммутаторов уровня 2. Локализованные функции уровня 2, такие как маршрутизация и политика сетевого управление, обрабатываются соответствующим образом этими коммутаторами, тогда как коммутаторы доступа уровня 1 обеспечивают высокоскоростное переключение/перераспределение потоков, используя несущие длины волн DWDM.

17.4. Оверлейные сети

Современные сети данных можно разделить на 4 уровня:

1.Сети IP для передачи приложений;

2.Сети ATM для технического обслуживания трафика;

3.Транспортные сети SONET/SDH;

4.Сети DWDM для увеличения емкости.

Эта четырехуровневая архитектура замедлила свое развитие, демонстрируя свою неэффективность перед фотонными сетями. Многоуровневые архитектуры обычно страдают от так называемого эффекта наименьшего общего знаменателя, когда один из уровней ограничивает масштабируемость других уровней и сети в целом.

17.4.1. Появление двухуровневых сетей

Для проектировщика оптической сети известно, что залогом ее успеха является масштабируемость сети и возможность предоставить ту емкость, которая требуется клиенту. Ограничения существующей сетевой инфраструктуры сдерживают движение к этой бизнес-модели доставки сервиса. В промышленных кругах существует убеждение, что требуется разработка новых основ построения сетей. Эти новые сетевые основы должны быть такими, чтобы можно было легко адаптироваться в поддержке быстрых изменений, роста и возможности быстрого отклика на клиентские запросы по доставке сервиса. Все, что требуется — это интеллектуальный, динамичный фотонный транспортный уровень, развернутый для поддержки сервисного уровня.

Модель фотонной сети делит сеть на два уровня: уровень сервиса и фотонный транспортный уровень. Новая архитектура видится как комбинация преимуществ фотонной коммутации и новаций в технологии DWDM. Она доставляет мультигигабитную потоковую емкость и обеспечивает технически управляемые на уровне длин волн сетевые

интерфейсы для сервисных платформ. Последние включают: маршрутизаторы, ATM-коммутаторы и мультиплексоры ввода-вывода SONET/SDH, которые перераспределены с транспортного на сервисный уровень. Сервисный уровень представляется опирающимся целиком на фотонный транспортный уровень, для доставки необходимой транспортной емкости туда и тогда, где и когда она требуется одноуровневым узлам или сетевым элементам (NE). Транспортная емкость предоставляется при выборе уровня гранулярности по длинам волн, а не исходя из гранулярности PDH TDM. Можно ожидать экспоненциального роста волоконной сети. Чтобы удовлетворить этим требованиям роста, нужно обеспечить быстрое снабжение ее сетевыми ресурсами, которые рассматриваются как неотъемлемая часть новой архитектуры. Хотя первые реализации этой модели будут поддерживать только обнаружение ошибок, изоляцию сбоев и восстановление сети с помощью SONET, эти функции будут постепенно расширяться, так чтобы реализовать полностью оптическую сеть.

Ожидается, что нужно иметь маршрутизаторы, ATM-коммутаторы и мультиплексоры ввода-вывода SONET/SDH, чтобы требовать сетевую емкость там и тогда, где и когда это надо, используя возможности снабжения, заложенные в оптической коммутации, и возможности технического управления трафиком, заложенные в многопротокольной коммутации по меткам (MPLS, см. разд. 17.11). Для протокола, разработанного для оптической сети, было выбрано имя MP S. Этот протокол был создан для объединения последних усовершенствований в технике инженерного управления трафиком MPLS и технологии фотонной коммутации, чтобы обеспечить основу для снабжения оптических каналов. Он позволит использовать единую семантику для сетевого управления в гибридных сетях, состоящих из фотонных коммутаторов, маршрутизаторов, коммутирующих по меткам (LSR), АТМ-коммутаторов и мультиплексоров ввода вывода. Хотя предложенный подход имеет определенные преимущества для оптических систем передачи данных, он легко поддерживает и другие основные сервисы.

MP S поддерживает основные сетевые архитектуры, оверлейные структуры и одноранговое взаимодействие, предложенное для проектирования динамически снабжаемой трафиком оптической сети.

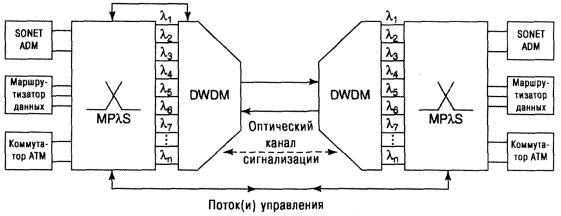

Рис. 17.2. Модель фотонной сети, иллюстрирующая два уровня (платформы): сервиса и оптического транспорта. Сервисная платформа представлена крайними левой и правой колонками и показывает сервисные средства (возможности), представленные маршрутизаторами, АТМкоммутаторами и мультиплексорами ввода-вывода SONET/SDH. Внутри основного коммутатора — фотонный транспортный уровень, который состоит из оптических коммутаторов и оборудования DWDM. Существует стандартизованная плоскость управления, используемая для связи между элементами. (См. [17.2, 17.4, 17.5])

Модель фотонной сети представлена на рис. 17.2. Здесь сеть разделена на два уровня: сервиса и оптического транспорта. Сервисный уровень включает маршрутизаторы, ATM-коммутаторы и мультиплексоры вводавывода SONET.

При использовании оверлейной модели, существуют две различные плоскости управления. Одна из них используется в ядре оптической сети, а другая в пограничном интерфейсе, называемом также UNI — сетевым интерфейсом пользователя. Взаимодействие между двумя этими плоскостями виртуально. Представленная сеть очень похожа на существующие IP/ATM сети. Она может быть динамически (используя канал

сигнализации) или статически сконфигурирована. Внутренние операции сети прозрачны для оптических несущих, входящих через границу.

Один из недостатков оверлейной сети, который можно было бы предвидеть, в том, что она требует достаточно большого объема сигнализации и трафика управления, ввиду большого количества связей типа точка-точка, наложенных на ячеистую сеть. Это избыточное количество трафика, вызванное протоколом маршрутизации, является следствием ограниченного числа пограничных устройств в сети. Например, сообщение для одного звена сети при рассылке размножается, создавая большое количество повторяющихся сообщений.

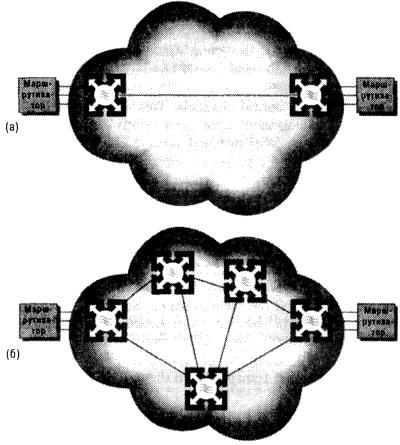

Рис. 17.3. (а) Модель оверлейной сети, (б) Модель сети с одноранговым взаимодействием. (С разрешения компании Calient Networks, см. [17.2, 17.4])

В модели с одноранговыми связями, одно действие в плоскости управления перекрывает как ядро оптической сети, так и окружающие краевые устройства, как показано на рис. 17.3. Здесь мы видим различие

между моделями оверлейной сети и сети с одноранговым взаимодействием. На рис. 17.3 (а) оверлейная модель скрывает внутреннюю топологию оптической сети, создавая оптическое сетевое облако. На рис. 17.3(б) модель сети с одноранговым взаимодействием допускает участие краевых устройств в принятии решений по маршрутизации и исключает искусственные барьеры между сетевыми доменами.

17.5. Оптическая коммутация

Оптический коммутатор — один из самых важных волоконнооптических элементов, который поддерживает сетевую работоспособность и является гибкой платформой для маршрутизации сигнала. Сегодня коммутация в системах связи осуществляется электронными устройствами (в электрической области). Однако эволюция современных оптических сетей уже привела к тому, что маршрутизация в них полностью осуществляется в оптической области. Наиболее общие типы оптических переключателей в коммутаторах - это электрооптические или оптомеханические.

Электрооптические переключатели состоят из оптических волноводов,

сделанных в кристаллах с электрооптическими свойствами, типа ниобата лития. Конфигурации элементарных переключателей типа 1 2 и 2 2 формируются с помощью структуры интерферометра Маха—Цендера с использованием 3 дБ разветвителей (см. разд. 3.3 и 8.2). Разность фаз между двумя путями распространения сигнала в интерферометре управляется путем напряжения, приложенного к одному или к обоим путям. Эффект интерференции сигналов из обоих путей на выходе направляет сигнал к желаемому выходу в тот момент, когда напряжение, приложенное к одному или обоим путям, меняет разность фаз между ними.

Электрооптические переключатели имеют много ограничений: - высокие вносимые потери;

-высокие потери, зависящие от поляризации;

-высокий уровень переходных помех;

-высокую чувствительность к электрическому дрейфу;

-не имеют защелок, ограничивая свое применение схемами сетевой защиты и реконфигурации;

-требуют достаточно высокого напряжения;

-имеют высокую стоимость производства.

Их принципиальным преимуществом является скорость переключения, которая лежит в наносекунд ном диапазоне.

Оптомеханические переключатели основаны на механически движущихся частях. Они наиболее широко используются для оптических приложений, основанных на фундаментальных оптических технологиях. Их принцип действия примитивен. Входные оптические сигналы механически переключаются путем перемещения концов волокна, призм или зеркал, в результате которого сигнал направляется или отражается по направлению к различным выходным волокнам переключателя. Движение частей переключателя должно быть прецизионным для корректного позиционирования (для этого обычно используются соленоиды). Их основой недостаток — большое время переключения - миллисекунды. Однако, эти переключатели широко используются, учитывая их низкую стоимость, простоту конструкции и хорошие оптические характеристики. Элементарные переключатели типа 1 2 и 2 2 изготавливаются промышленно. Из них легко построить небольшие матричные неблокирующие коммутаторы типа М N. Так, используя многокаскадную конфигурацию, можно построить частично неблокируемые матричные коммутаторы размера 64 64. Однако большие размеры таких матриц достаточно сложны и громоздки. В табл. 17.1 приведены типовые спецификации оптомеханических переключателей типа

2 2.

Таблица 17.1 Типовые спецификации оптомеханических переключателей типа 2 2.

Параметр |

Единица |

Спецификация |

|

нм |

|

Диапазон длин волн |

1260-1600 |

|

Вносимые потери |

дБ |

0,6 |

Потери, зависящие от поляризации |

дБ |

0,05 |

Переходная помеха |

дБ |

-60 |

Скорость переключения |

мс |

5 |

Поляризационная модовая дисперсия |

пс |

0,1 |

Возвратные потери |

дБ |

55 |

Источник. С разрешения компании E-Tek Dynamics [17.3].

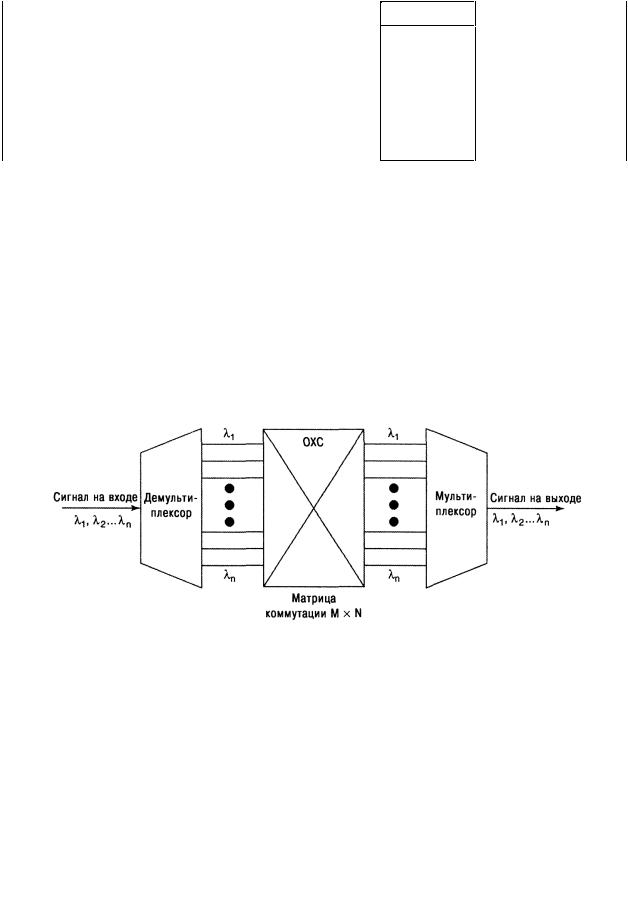

Переключение в этом режиме — это переключение длин волн. Конфигурация DWDM, не считая мультиплексора, будет заключаться в формировании оптических длин волн, включающих от 2 до 160 длин волн и более. Предположим, что некоторые длины волн должны направляться в точку X, другие в точку Y, а третьи в точку Z. Эта случай показан на рис. 17.4.

Рис. 17.4. Коммутация М N, используя оптический кросс-коммутатор. (С

разрешения компании E-Tek Dynamics, см. [17.3]).

Мультиплексирование с разделением по длине волны и -коммутация (коммутация длин волн) тесно связаны друг с другом. В агрегатном потоке DWDM каждая длина волны должна быть четко отделена от соседних, чтобы минимизировать переходное затухание.