- •Содержание

- •Предисловие

- •1. Основные сведения о ВОЛС

- •1.1. Общие положения

- •Преимущества ВОЛС

- •Недостатки ВОЛС

- •Типовая схема системы волоконно-оптической связи

- •1.2. Основные компоненты ВОЛС

- •Литература к предисловию и главе 1

- •2. Оптическое волокно

- •2.1. Типы оптических волокон

- •Одномодовые волокна

- •2.2. Распространение света по волокну

- •Геометрические параметры волокна

- •Затухание

- •Потенциальные ресурсы волокна и волновое уплотнение

- •Дисперсия и полоса пропускания

- •Межмодовая дисперсия

- •Хроматическая дисперсия

- •Поляризационная модовая дисперсия

- •2.3. Характеристики поставляемых волокон

- •Градиентное многомодовое волокно

- •Функциональные свойства одномодовых волокон

- •Литература к главе 2

- •3. Пассивные оптические компоненты

- •3.1. Разъемные соединители

- •Типы конструкций

- •Вносимые потери

- •Обратное отражение и контакты типа PC, Super PC, Ultra PC, APC

- •Надежность, механические, климатические и другие воздействия

- •Стандарты соединителей

- •Оптические шнуры

- •Механический сплайс (МС)

- •Производители и поставщики

- •3.2. Сварное соединение волокон

- •Количественные оценки качества сварки

- •3.3. Оптические разветвители

- •Ответвитель

- •3.4. Устройства волнового уплотнения WDM

- •Основные технические параметры WDM фильтров

- •Широкозонные и узкозонные WDM фильтры

- •3.5. Оптические изоляторы

- •Вращение плоскости поляризации

- •Принцип действия оптического изолятора

- •Технические параметры

- •3.6. Другие специальные пассивные компоненты ВОЛС

- •Аттенюаторы

- •Оптические переключатели

- •Соединительные герметичные муфты

- •3.7. Оптические распределительные и коммутационные устройства

- •Терминирование ВОК

- •Оптический узел

- •Производители оптического распределительного и кроссового оборудования

- •Принципы построения оптического кроссового устройства

- •Обслуживание ОКУ

- •Оптические кроссы высокой и сверхвысокой плотности

- •Примеры инсталляции кроссового оборудования

- •Литература к главе 3

- •4. Электронные компоненты систем оптической связи

- •4.1. Передающие оптоэлектронные модули

- •Типы и характеристики источников излучения

- •Светоизлучающие диоды

- •Лазерные диоды

- •Другие характеристики

- •Основные элементы ПОМ

- •4.2. Приемные оптоэлектронные модули

- •Основные элементы приемных оптоэлектронных модулей

- •Принципы работы фотоприемника

- •Технические характеристики фотоприемников

- •Лавинный фотодиод

- •Электронные элементы ПРОМ

- •4.3. Повторители и оптические усилители

- •Типы ретрансляторов

- •Оптические усилители

- •4.4. Разновидности усилителей EDFA

- •Усилители на фтор-цирконатной основе

- •Литература к главе 4

- •5. Сети передачи данных

- •5.1. Мультиплексирование

- •Инверсное мультиплексирование

- •5.2. Сети с коммутацией каналов и пакетов

- •Коммутация каналов

- •Коммутация пакетов

- •Протокол X.25

- •Ретрансляция кадров Frame Relay

- •Ретрансляция ячеек Cell Relay

- •5.3. Эталонная модель OSI

- •Стандарты IEEE 802

- •Литература к главе 5

- •6.1. Принцип действия

- •6.2. Составляющие стандарта FDDI

- •6.3. Типы устройств и портов

- •6.4. Оптический обходной переключатель

- •Устройство OBS

- •6.5. Кабельная система и уровень PMD

- •Стандарты MMF-PMD, SMF-PMD и TP-PMD

- •Оптические соединители

- •6.6. Уровень PHY

- •Кодирование и декодирование данных

- •Особенности кодирования при передаче по витой паре

- •Эластичный буфер

- •Функция сглаживания

- •Фильтр повторений

- •6.7. Уровень MAC

- •Маркеры и кадры

- •Временной анализ процессов передачи маркера и кадров

- •Мониторинг и инициализация кольца

- •6.8. Обзор уровня SMT

- •Управление соединениями

- •Управление кольцом RMT

- •Управление, основанное на передаче кадров FBM

- •6.9. Построение сетей FDDI

- •Когда рекомендуется использовать технологию FDDI

- •Поставляемое оборудование

- •Литература к главе 6

- •Формат кадра Ethernet

- •Основные варианты алгоритмов случайного доступа к среде

- •Протокол CSMA/CD

- •Спецификации физического уровня IEEE 802.3 и типы портов

- •7.2. Основные типы устройств Ethernet

- •AUI интерфейс и трансиверы Ethernet

- •Рабочая станция, сетевая карта

- •Повторитель (концентратор)

- •Коммутатор

- •7.3. Проектирование сети в пределах коллизионного домена Ethernet

- •Архитектура стандарта Fast Ethernet

- •Физические интерфейсы Fast Ethernet

- •Типы устройств Fast Ethernet

- •7.5. Проектирование сети в пределах коллизионного домена Fast Ethernet

- •Модель 1

- •Модель 2

- •7.6. Дуплексный Ethernet

- •7.7. Сети Gigabit Ethernet (стандарты IEEE 802.3z и 802.3ab)

- •Архитектура стандарта Gigabit Ethernet

- •Уровень MAC

- •Расширение носителя

- •Пакетная перегруженность

- •Типы устройств

- •7.8. Миграция Ethernet к магистральным сетям

- •Литература к главе 7

- •8. Полностью оптические сети

- •8.1. Основные определения и элементы

- •8.2. Плотное волновое мультиплексирование

- •Пространственное разделение каналов и стандартизация DWDM

- •8.3. Применение оптических усилителей EDFA

- •Технические параметры усилителей EDFA

- •Классификация усилителей EDFA по способам применения

- •Расчет числа каскадов линейных усилителей EDFA

- •8.4. Оптимизация WDM/TDM

- •Трибные интерфейсы

- •Существующие архитектуры SDH

- •Миграция к оптическому уровню

- •8.5. Оптические коммутаторы

- •Оптические коммутаторы nxn

- •Сведения из теории коммутации и общий анализ некоторых коммутаторов

- •8.6. Волновые конвертеры

- •8.7. Классификация полностью оптических сетей

- •Простая многоволновая линия связи SMWL

- •Параметры многоволновых мультиплексных линий связи

- •8.8. AON с коммутацией каналов

- •Широковещательная AON

- •AON с пассивной волновой маршрутизацией

- •AON с активной волновой маршрутизацией

- •8.9. AON с коммутацией пакетов

- •8.10. Архитектура AON

- •8.11. Прототипы и коммерческие реализации AON

- •Литература к главе 8

- •9. Сети абонентского доступа

- •9.1. Концепции развития абонентских сетей

- •Традиционная информационная абонентская сеть

- •Гибридная волоконно-коаксиальная сеть

- •Частотное распределение потоков

- •Распределение восходящих потоков

- •Распределение нисходящих потоков

- •Физические особенности восходящих и нисходящих потоков

- •9.3. Платформа доступа Homeworx

- •Предоставляемые услуги

- •Основные элементы архитектуры

- •Структура потоков и транспортные характеристики Homeworx

- •Сценарии развертывания платформы Homeworx

- •9.4. Межстудийный телевизионный обмен и система DV6000

- •Литература к главе 9

- •Указатель терминов и определений

Внутренние потери, дБ

а)

Разница числовых апертур

0,0 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,4

D1 - D2

0,3

0,2

NA1 - NA2

0,1

0,0  0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Разница диаметров сердцевин, мкм

Вносимые потери, дБ

б)

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00

0,80 0,86 0,92 0,98 1,04 1,10 1,16

Отношение диметров модовых полей

Ðèñ. 3.11. Внутренние потери при сварке [9]: а) из-за разности диаметров и числовых апертур волокон; б) обусловленные различием в диаметрах модовых полей

Затраты, связанные с различными технологиями сварки, хотя и варьируются в зависимости от метода сварки, опыта специалистов и других факторов, считаются относительно высокими. Но несмотря на это, сварка остается самой распространенной и самой надежной технологией сведения волокон: при одновременном монтаже сразу нескольких волокон, при одиночной сварке с использовании как активной, так и пассивной систем осевого выравнивания.

Наиболее распространены автоматизированные сварочные аппараты для одноволоконной сварки фирм Fujikura – FSM-30S и Sumitomo Electric Industries – Type-35SE.

3.3. Оптические разветвители

Одним из наиболее важных устройств, относящихся к пассивным компонентам ВОЛС, является оптический разветвитель (coupler, другое название splitter). Разветвители широко используются при построении распределенных волоконно-коаксиальных сетей кабельного телевидения, а также в межгосударственных проектах полностью оптических сетей (all-optical networks). В обоих случаях сети без использования разветвителей были бы значительно дороже.

Оптический разветвитель представляет собой в общем случае многополюсное устройство, в котором излучение, подаваемое на часть входных оптических полюсов, распределяется между его остальными оптическими полюсами [1].

Различают направленные и двунаправленные разветвители, а также разветвители, чувствительные к длине волны и нечувствительные. В двунаправленном разветвителе каждый полюс может работать или на прием сигнала, или на передачу, или осуществлять прием и передачу одновременно, так что группы приемных и передающих полюсов могут меняться местами в функциональном смысле.

Основные категории оптических разветвителей следующие: древовидный разветвитель; звездообразный разветвитель; ответвитель.

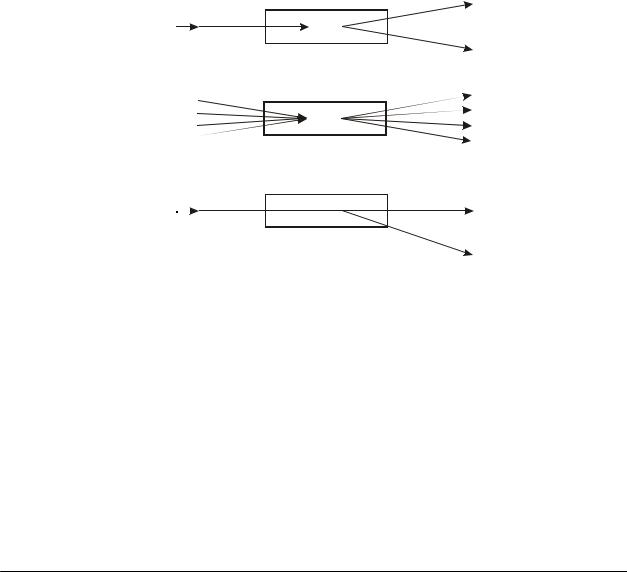

Древовидный разветвитель (tree coupler)

Древовидный разветвитель осуществляет расщепление одного входного оптического сигнала на несколько выходных, или выполняет обратную функцию – объединение нескольких сигналов в один выходной (рис. 3.12 а). Обычно древовидные разветвители распределяют мощность в равной степени между всеми выходными полюсами. Конфигурация полюсов обозначается как n x m, где n – число входных полюсов (для древовидного разветвителя n = 1), а m – число выходных полюсов, когда устройство работает в режиме расщепления. В поставляемых в настоящее время моделях количество выходных портов может находиться в преде-

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ |

49 |

лах от 2 до 32. Большинство древовидных разветвителей полностью двунаправленные. Поэтому разветвитель может выполнять функцию объединения сигналов. Передаточные параметры для разных выходных полюсов разветвителя стремятся делать более близкими друг другу.

Звездообразный разветвитель (star coupler)

Звездообразный разветвитель обычно имеет одинаковое число входных и выходных полюсов. Оптический сигнал приходит на один из n входных полюсов и в равной степени распределяется между n выходными полюсами. Большее распространение получили звездообразные разветвители 2x2 и 4x4. Во избежании путаницы по входным и выходным полюсам, принято обозначать входные полюса латинскими буквами, а выходные полюса – цифрами, рис. 3.12 б. Звездообразные разветвители распределяют мощность в равной степени между всеми выходными полюсами.

Ответвитель (tap)

Ответвитель – это обобщение древовидного разветвителя, когда выходная мощность распределяется необязательно в равной пропорции между выходными полюсами, рис.3.12 в. Конфигурации ответвителей бывают 1x2, 1x3, 1x4, 1x5, 1x6, 1x8, 1x16, 1x32. Некоторая доля (меньше 50%) выходной мощности идет на канал (каналы) ответвления, в то время как большая часть остается в магистральном канале. Выходные полюса нумеруются в порядке убывания мощности.

Вход

а)

Вход

б)

Вход

в)

a

b

c

d

|

|

1 |

|

|

Древовидный |

. |

|

|

. |

Выход |

|

|

разветвитель |

||

|

|

. |

|

|

|

n |

|

|

|

1 |

|

|

4 x 4 |

2 |

Выход |

|

разветвитель |

3 |

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

Ответвитель |

|

|

|

|

. |

|

|

|

.. |

Выход |

|

|

n |

|

Ðèñ. 3.12. Типы разветвителей: а) древовидный разветвитель; б) звездообразный разветвитель; в) ответвитель

Параметры, характеризующие разветвитель

Следуя рис. 3.12 б, введем следующие обозначения:

Pi – мощность оптического сигнала, приходящего на полюс i (например, на порт d);

Pi, j – мощность, регистрируемая на выходном полюсе j при условии поступления сигнала на входной полюс i (например, на порт 1).

Следующие три набора параметров считаются основными при описании разветвителя.

Коэффициенты передачи или вносимые потери (insertion loss) определяют потери мощности сигнала, который приходит на один из входных полюсов и выходит с одного из выходных

полюсов. Коэффициенты передачи определяются соотношением a ins (i, j) = −10 lg(Pi, j / Pi ) äÁ.

50 |

Р.Р. УБАЙДУЛЛАЕВ |

Индексы i, j пробегают значения номеров входных и выходных полюсов соответственно, напри-

ìåð i = a, j = 1.

Коэффициент направленности является мерой того, как хорошо разветвитель передает мощность в предназначенные выходные полюса. Он показывает интенсивность нежелательного обратного сигнала, возникающего на другом полюсе из входной группы полюсов, и определяется как bdir (i, j) = 10lg(Pi, j / Pi ) дБ. Индексы i, j относятся к одной группе полюсов, на-

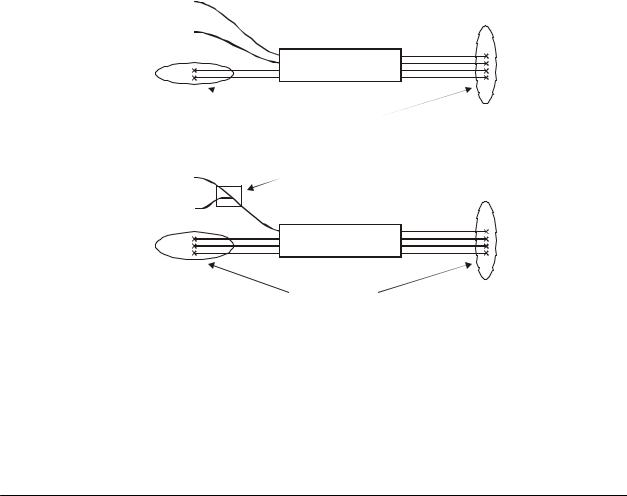

пример i = 2, j = 3, èëè i = a, j = c (рис. 3.12 б). Для точного измерения коэффициента направленности, необходимо подавить влияние обратного рассеяния от соединителей в последующем канале. Для этой цели волокна всех полюсов за исключением i, j помещают в светопоглощающую иммерсионную жидкость с коэффициентом преломления, близким к оптиче- скому волокну, рис. 3.13 а. Мощность, отраженная обратно, проходит через ответвитель. Ответвитель выбирается таким образом, чтобы подавляющая часть обратного сигнала направлялась в приемник. Перед этими измерениями ответвитель градуируется.

Потери на обратном рассеянии bbs (i) = 10lg(Pii / Pi ) дБ. Здесь Pii – регистрируемая

выходная мощность на полюсе i при условии подачи сигнала на этот же полюс. Этот коэффициент схож с коэффициентом обратных потерь в оптических соединителях. Процедура измерения потерь на обратном отражении во многом аналогична измерению коэффициента направленности – все полюса за исключением i-го помещаются в поглощающую жидкость (рис. 3.13 б).

Коэффициенты передачи принимают положительные значения и характеризуют эффективность передачи в прямом направлении. Коэффициенты направленности и потерь на обратном рассеянии принимают отрицательные значения и характеризуют нежелательные обратные сигналы. При изготовлении разветвителей стремятся достичь как можно меньших (более отрицательных) значений для коэффициентов направленности и потерь на обратном рассеянии.

Вход |

a |

Выход |

b |

|

4 x 4 |

|

разветвитель |

а) |

поглощающая жидкость |

Вход |

ответвитель |

Выход |

a |

|

4 x 4 |

|

разветвитель |

б) |

поглощающая жидкость |

Ðèñ. 3.13. Измерение: а) коэффициента направленности, б) потерь на обратном отражении

Наиболее общий способ представления данных о разветвителе основан на построении матрицы потерь. Для разветвителя nxn экспериментальным образом замеряются все приведенные выше коэффициенты, и строится матрица размером 2nx2n. Пример матрицы разветвителя 4x4 (рис. 3.12 б) приведен в табл. 3.5.

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ |

51 |

Таблица 3.5. Типовая матрица потерь ai, j , äÁ

|

|

|

|

Выход (j) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Âõîä (i) |

a |

b |

c |

d |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

–45,5 |

–48,5 |

–47,2 |

–49,7 |

6,8 |

6,9 |

6,7 |

6,7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

b |

–47,6 |

–46,1 |

–47,4 |

–49,7 |

6,9 |

6,8 |

6,8 |

6,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c |

–49,8 |

–47,6 |

–45,9 |

–46,9 |

6,6 |

6,8 |

6,8 |

6,7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

d |

–50,5 |

–48,2 |

–48,9 |

–46,2 |

6,6 |

6,7 |

6,8 |

6,7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

6,7 |

6,8 |

6,9 |

6,7 |

–47,1 |

–47,3 |

–48,9 |

–46,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

6,7 |

6,8 |

6,8 |

6,7 |

–47,8 |

–46,5 |

–49,7 |

–48,3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

6,7 |

6,9 |

6,8 |

6,7 |

–48,3 |

–46,5 |

–47,7 |

–48,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

6,7 |

6,6 |

6,9 |

6,8 |

–47,3 |

–46,7 |

–49,1 |

–47,9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

На диагонали матрицы стоят коэффициенты потерь на обратном рассеянии, где в каче- стве канала входной последовательно выбираются полюса от a до 4. Из оставшихся числа в диапазоне 6,6 6,9 дБ соответствуют коэффициентам передачи, остальные – коэффициентам направленности.

Разветвитель с приведенной матрицей можно охарактеризовать следующим образом:

•максимальные вносимые потери на выходном полюсе 6,9 дБ;

•неоднородность (разность между максимальным (6,9 дБ) и минимальным (6,6 дБ) зна- чением коэффициента передачи) 0,3 дБ;

•минимальное значение коэффициента направленности –48,5 äÁ;

•минимальное значение потерь на обратном рассеянии –46,2 äÁ.

|

|

|

Полные избыточные потери определяются как aexc (i) = −10 lg (∑Pi, j ) / Pi äÁ, ãäå çíà- |

||

|

j |

|

менатель дроби под логарифмом соответствует входному сигналу на входном полюсе i, а числитель суммарному полезному выходному сигналу. Этот параметр – общая характеристика работы разветвителя.

Рабочий диапазон длин волн (passband) – диапазон длин волн, в пределах которого определена работа разветвителя. Чем шире диапазон, тем меньше зависимость вносимых потерь разветвителя от длины волны. Разветвители, имеющие большой рабочий диапазон длин волн, называются ахроматическими (achromatic). Лазеры без охлаждения и светоизлучающие диоды требуют полосы пропускания ± 35 нм в окрестности несущей длины волны. Для поддержания такого диапазона оптический разветвитель должен быть ахроматическим.

Потери на разветвлении (splitting loss) – это потери, связанные с тем, что мощность естественным образом распределяется между выходными полюсами. Для идеального разветвителя (1xn) с n выходными полюсами, в предположении равенства взаимного равенства мощностей между ними всеми выходными портами, потери на разветвлении определяются соот-

ношением aSL = −10lg(1 n). Это – минимальное значение, присущее идеальному разветвителю с симметричными выходными полюсами. Так, для разветвителя 4x4 потери aSL = 6,02 дБ (сравните с таблицей).

n). Это – минимальное значение, присущее идеальному разветвителю с симметричными выходными полюсами. Так, для разветвителя 4x4 потери aSL = 6,02 дБ (сравните с таблицей).

Соотношение разветвления (splitting ratio) описывает, каким образом свет распределяется между выходными полюсами. Эта характеристика, свойственная оптическим ответвителям, может быть выражена как в виде набора коэффициентов передачи по выходным полюсам (частный случай матрицы потерь), так и в виде процентной пропорции мощностей по выходным полюсам, где за 100% принята суммарная выходная мощность.

В табл. 3.6 приведена номенклатура оптических ответвителей, рассчитанных на одномодовое волокно, производства ADC Telecommunications.

52 |

Р.Р. УБАЙДУЛЛАЕВ |